ROAS(広告費用対効果)が低い時に実践するべき、ROASを上げる10つのおすすめ改善施策を解説

- 戸栗 頌平

デジタル広告のコストは増加傾向にあります。WordStreamの最新レポートによれば、2024年におけるGoogle広告とMicrosoft広告のクリック単価(CPC)は86%の業界で平均10%増加しているとのことです。特にBtoBやSaaS業界では、平均CPCが$8.86に達し、業界全体の平均を大きく上回っています 。

このように広告費が高まっていく中で、クリックにつながらない、コンバージョンにつながらない、獲得しても売上げに結びつかないという課題に悩む運用担当者の方は多いのではないでしょうか。単にクリック数やコンバージョン数を見るのではなく、「最終的にどれだけ売上げ・利益を生み出せるか」という視点で広告運用を見直すには、ROASを表層でなく構造から捉え直す必要があります。

本記事では、ROASの低下に悩む広告運用者やマーケティング責任者向けに、ROAS改善のためにすぐに実行できる10の打ち手を、ターゲティング、訴求、営業連携、LTV最大化、クリエイティブ運用など多面的に解説します。表面的なテクニックではなく、構造に切り込んだ本質的改善施策を、データと実務視点をもとに掘り下げてお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。

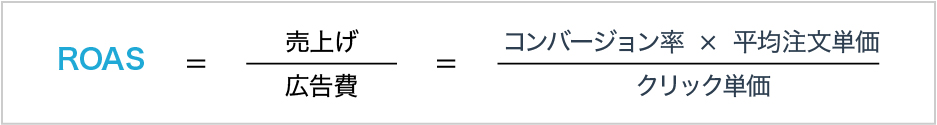

ROASの定義と計算方法、重要性のふり返り

まずはあらためて、ROASとは何かの定義とその計算方法を整理しましょう。また、広告運用において、ROASがどのような意味を持っているのかも説明します。

ROASの定義

ROAS(Return On Advertising Spend:アールオーエーエス)とは、広告費に対してどれだけの売上げを得られたかを示す指標です。

広告運用の費用対効果を可視化するために用いられ、主にパフォーマンス重視のマーケティング戦略において重視されます。とくに、EC業界やSaaS業界においては、CPA(顧客獲得単価)やCVR(コンバージョン率)と並んで主要な評価軸となっています。

注意点としては、ROASは「利益」ではなく「売上げ」を対象としている点です。つまりROASは、広告がどれだけ売上貢献したかを見るものであり、利益率や粗利を含めた経営判断には別途ROI(Return On Investment)との使い分けが求められます。

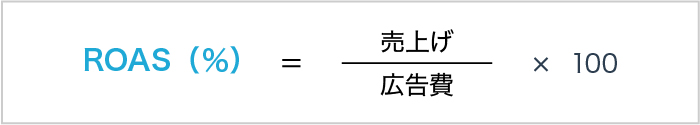

ROASの計算方法

ROASの計算式は以下の通りです。

たとえば、あるキャンペーンで30万円の広告費を使い、120万円の売上げを達成した場合、ROASは以下の通りです。

ROAS=120万円 ÷ 30万円 × 100 = 400%

この場合、広告費1円あたり4円の売上げがあったという意味になります。

もう少しわかりやすくいうと、ROASが「100%」であれば広告費を回収した状態、「100%未満」は広告費割れ(赤字)、「100%以上」は黒字と判断できます。ただし、この分岐点はあくまで売上ベースの話であるため、利益率の低い商品を扱う場合は、ROASが高くても損益が悪化する可能性があります。

ROASを測定する意味

ROASを測定する意味とは、限られた広告予算の中で、最も費用対効果の高い施策を選定・最適化することにあります。たとえば、AとBの2つの広告キャンペーンがあり、どちらも同じ20万円の予算をかけたとします。一方は売上げが100万円(ROAS500%)、もう一方は40万円(ROAS200%)だった場合、どちらに来月の予算を厚く配分すべきかは明白です。

また、広告のクリック率やコンバージョン率といった中間指標と異なり、ROASは最終的な売上げとのつながりを直接示すことができます。特にBtoB企業では、広告はリードジェネレーションの一番最初の接点です。獲得してから契約に至るまでリードタイムが長い業界では、広告による売上げの貢献度合いがわかりづらいところがあります。そのためROASは、経営層や営業部門にも説得力をもって説明できる共通言語となります。

さらに、ROASを定期的に測定すれば、広告の効果が落ち始めたタイミングや、クリエイティブやターゲティングの改善余地にもいち早く気づけることもメリットです。

ROASが低いときに広告運用の改善をする重要性

理想的には高い水準でROASを維持していくことが重要です。もし、ROASが低調になっていたら、何かしら対策を練らなければなりません。ここでは、なぜROASが低い状態を放置してはいけないのか、その理由を3つの観点から整理していきます。

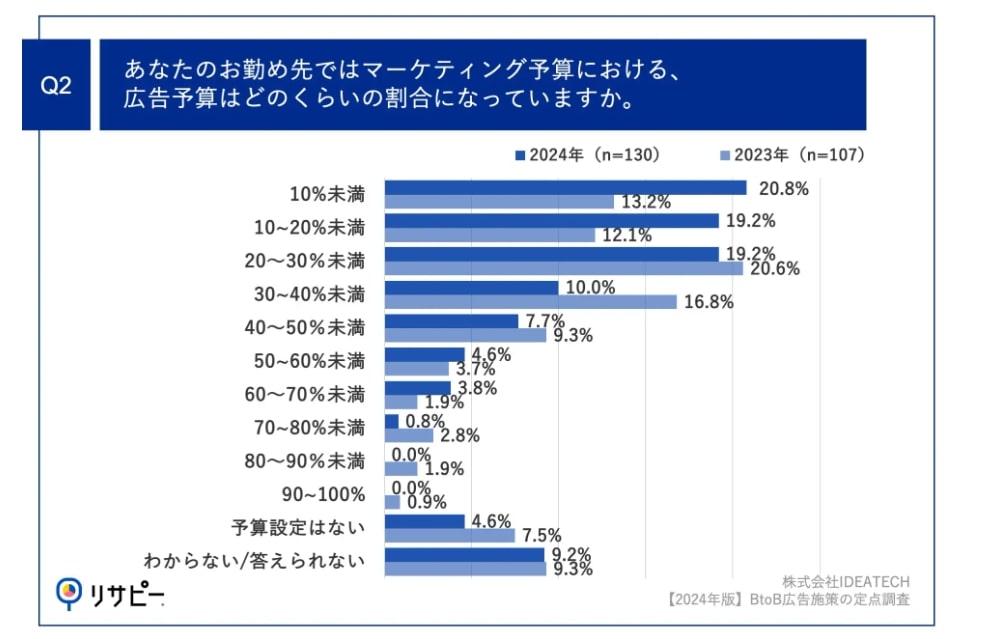

限られた予算を最大限に活用するため

多くの企業にとって、広告に使える予算は限られているのが現実です。リサピーの調査によれば、回答者の約6割がマーケティング予算における広告予算の割合は30%未満と回答しています。たとえば、月額マーケ予算を100万円とした場合、30万円という限られた予算で成果を出すことが求められるのです。

(出典:リサピー)

数十万円〜数百万円という予算の中で成果を最大化するには、無駄な投資を極力排除し、費用対効果の高い施策にリソースを集中させなければいけません。この意味で、ROASは1つの重要な判断指標であり、低ROASのまま放置された広告は、他施策への予算配分を妨げる機会損失となりえます。

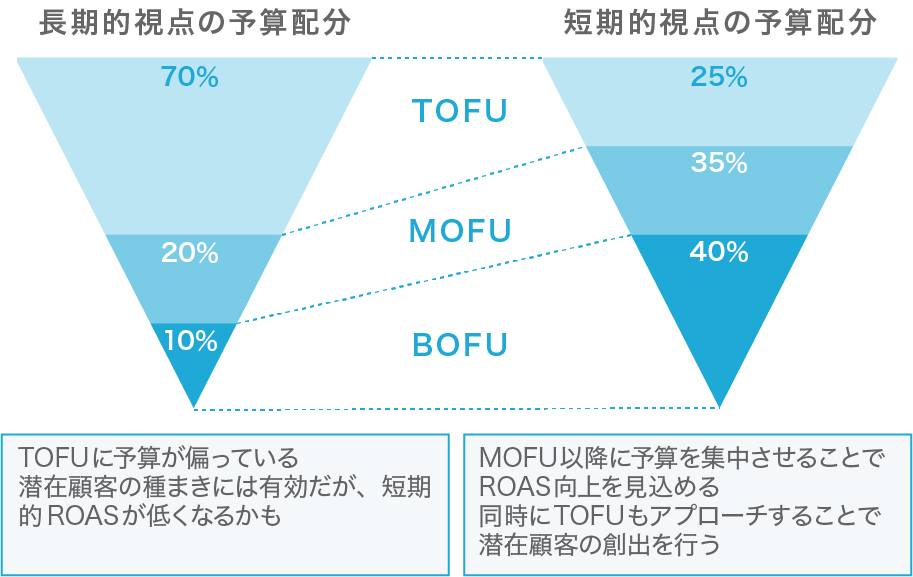

ただし、ここで注意すべきはROASが低いから改善ではなく、「なぜROASが低いのか」を正しく分析することです。たとえば、刈り取り型のリスティング広告と比較して、潜在層向けのディスプレイ広告や動画広告のROASが低く見えるのは当然の構造です。にもかかわらず、短期的な数値だけで一律に施策の取捨選択を行ってしまえば、ファネル上流を断ち切る結果となり、中長期的には集客の土台そのものが崩壊する可能性があります。

つまり、限られた予算の最大活用とは、ROASという目先の数字を追いかけることではなく、各施策の役割を理解し、全体最適の視点で配分を見直すことに他なりません。

新規リード獲得や商談、受注の機会の損失を防ぐため

BtoB領域における広告施策は、ECのように売上げを即座に可視化できるものではありません。多くの場合、その目的は新規リードの獲得であり、広告はあくまで商談への入口に過ぎないのです。ゆえに、ROASが低下しているということは、単なる売上減ではなく、リード獲得単価(CPA)の悪化を示すサインである可能性もあります。

さらに問題なのは、ROASの悪化が広告運用だけの問題ではないという点です。たとえば、以下のような課題が潜んでいるケースもあります。

- 訴求内容がターゲットインサイトからずれている

- クリック後のLPで離脱が多発している

- フォームの設計が煩雑でCVRが著しく低い

つまり、ROASの悪化はマーケティング施策全体の品質劣化の兆候ともいえます。

さらに、このような状態を放置すれば、問題となるのは目の前の単なるリード獲得単価(CPA)効率だけではありません。商談の入り口であるリードを失えば、商談数も、受注数も、ひいては売上げも減少します。リード獲得が主戦場であるBtoBにおいて、これは「見えない売上損失」が雪だるま式に蓄積していく状態になってしまいます。

特に、検討期間の長いBtoBビジネスでは、1件のリード獲得が半年後・1年後の売上げを左右することもあります。目先のROASに無関心であるということは、将来の売上げを取りこぼしているのと同義です。だからこそ、ROASの低下を察知したときに必要なのはボトルネックを精査することです。

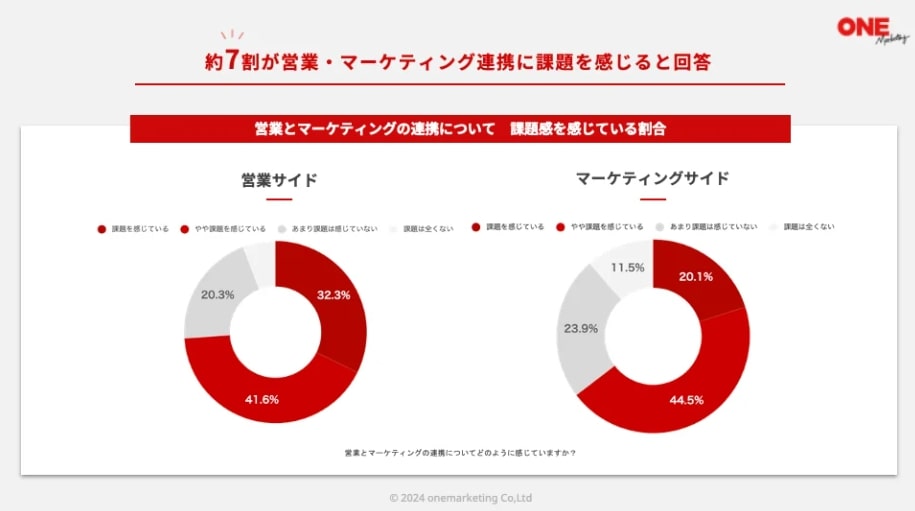

営業チームの成果や効率を下げてしまうため

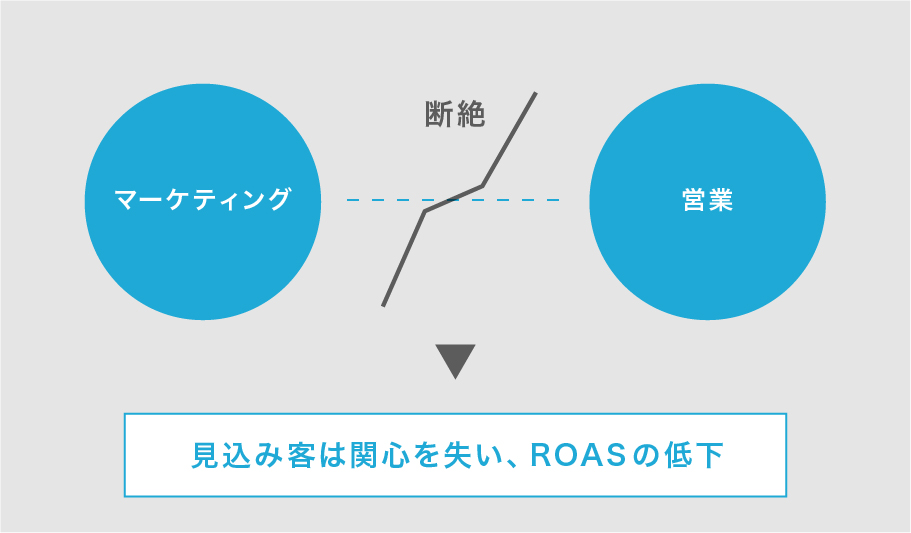

マーケティングと営業が分断されている組織では、「リードは取れているのに商談につながらない」「営業が追っても進展しない」という声が頻繁に聞かれます。

実際にワンマーケティングの調査では、約7割が営業とマーケティングの連携に課題を感じていると回答しています。この原因のひとつには、ROASの低下を放置した広告運用が、質の低いリードを大量に生み出している構造的なズレが挙げられます。単にいえば、マーケティング部門がリード獲得数というKPI達成のために、質を無視して数のみを追いかけているのです。

(出典:ワンマーケティング)

ROASが低い広告施策では、クリック率やCV数の表面上の数字だけに追われ、商談につながるリードを獲得できているかという本質的な問いが無視されがちです。その結果、獲得されるのは「情報収集段階で比較検討すら始めていない層」や「実はターゲット外の層」が中心となり、営業が接触しても温度感が低く、商談に進む確度も下がってしまいます。

このような質の低いリードの大量流入が営業チームにもたらす負担は大きいことはいうまでもありません。優先順位がつけられず、成果につながるリードへの注力時間が奪われ、営業のリソース配分とモチベーションを根本から崩壊させることになります。表面的なリード数は増えているのに、商談数も受注数も減っていく。このような逆転現象が起きたとき、見直すべきは「広告によってどんなリードが創出されているのか」という質の観点です。

実際、ROASは単なる売上効率の指標ではなく、リードの質や営業効率と密接に連動する一次フィルターとしても機能します。ここで「量さえ確保できればあとは営業の腕次第」という考えに陥ると、現場では見込みのないリード処理という名の徒労が繰り返されることになります。

とくにBtoBでは、「リード数」をKPIの軸に据えがちですが、それだけでは不十分です。商談化率・受注率・営業の平均対応時間といった指標とセットで見ることによって、広告の本当の価値を測定できます。広告が質の低いリードの大量創出チャネルにならないために、ROASを数値ではなく質の可視化として捉え直すようにしましょう。

ROASが高いのか低いのかを分析する際に比較する情報

ROASは重要指標として測定されますが、それが高いのか低いのかを判断するには適切な比較軸が必要です。ここでは、ROASを客観的に評価・改善するために役立つ5つの比較軸をご紹介します。

あらかじめ設定した目標との比較

ROASを評価する際、最も基本的かつ分かりやすい軸が目標値との比較です。たとえば、「ROAS300%をKPIとする」と定めていたキャンペーンにおいて、実績が250%であれば目標未達、350%であれば上回ったと判断します。このように、目標との比較は一見して成果を可視化できるシンプルな指標として有効です。

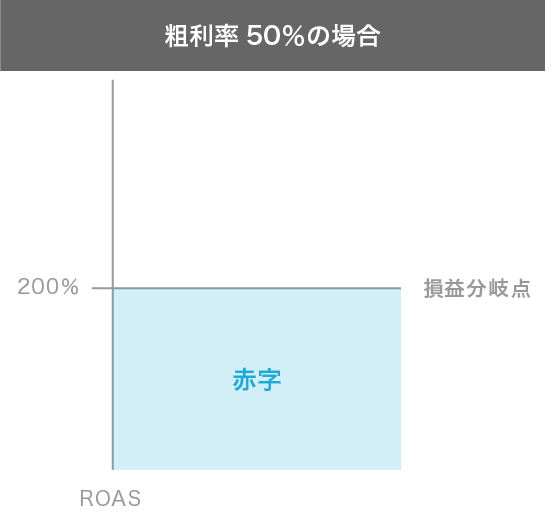

しかし、この「目標ROASとの比較」には、必ずしも万能とは言い切れない側面もあります。

まず前提として、目標ROASは何をもとに設計したかによって、評価軸としての意味が大きく変わるという点です。理想的には、粗利率やLTVといった事業の収益構造をもとに、費用回収ラインを逆算して設計されているべきです。具体例を挙げると、粗利率50%の商品であれば、ROAS200%を下回ると赤字になる可能性があり、少なくともこのラインは死守すべき損益分岐点となります。

しかし現場ではしばしば、目標ROASが社内の希望値や過去実績の延長で設定されているケースも少なくありません。過去の実績値は参考となる場合はありますが、根拠が不明瞭なまま設定された目標は、もはや事業的な正しさを測る物差しとはなりえず、むしろ意思決定を迷わせる要因になります。

さらに、以下のようにROASを目標と比較するだけでは見えてこない指標も多く存在します。

- ROAS300%でもLTVが非常に高い商材であれば十分に黒字だが、初回売上しか見ていないと「目標未達」と誤解する

- ROAS250%でも競合より獲得単価が圧倒的に安ければ、戦略的には優位な状態

このように、ROASは単独で意味を持つ指標ではなく、前提条件と補助指標を組み合わせて初めて有効に機能するのです。

過去の広告運用実績との比較

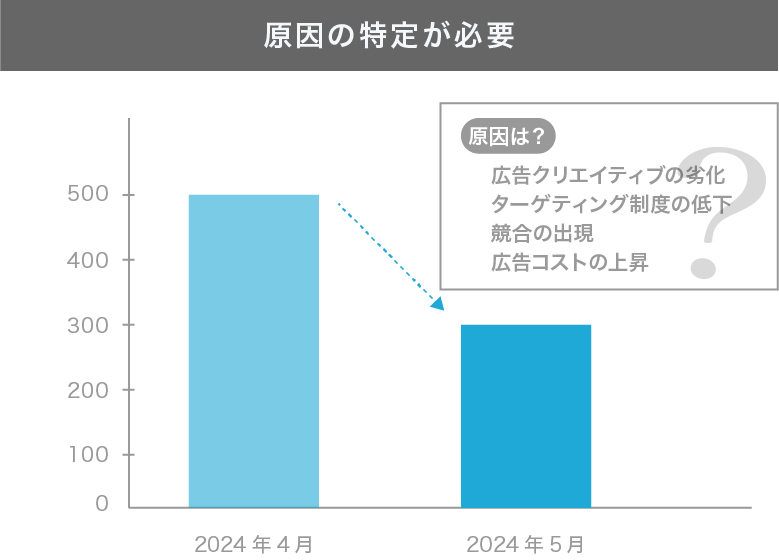

ROASの変動を評価するうえで、過去の広告運用実績との比較は有力な手法のひとつです。特に同一のチャネル・商品・配信時期であれば、広告の成果を相対的に把握するための基準線として機能します。

たとえば、先月に配信したキャンペーンでROASが500%だったにもかかわらず、今月は300%まで低下しているとしたら、何らかの変化が起きている可能性があります。このとき、広告クリエイティブの劣化、ターゲティング精度の低下、競合の出現、あるいは広告コストの上昇といった内部要因と外部要因の切り分けが、次なるアクションの精度を左右します。

とはいえ、こうした過去との比較はあくまで傾向把握にとどまるものであり、そのまま成果の良し悪しを断定する材料として使うにはリスクも伴います。

なぜなら、広告環境というのは静的なものではなく、常に変化しているためです。以下のような変数がROASに与える影響は、過去実績との比較だけでは正確に補足できません。

- 広告競合の増減やクリエイティブ傾向の変化

- 顧客の検索行動・比較行動の成熟度

- 配信アルゴリズムや入札単価の構造変化

- 社内の営業体制・リード対応スピードの違い

特にBtoBにおいては、一般的に商材単価が高く、検討期間も長いため、1件の大型案件の有無でROASが大きくブレることもあります。そのため、「前年より低い=劣化」と短絡的に結論づけるのは誤った判断を導く危険があります。

重要なのは、過去実績との比較を仮説の出発点として捉えることです。ROASの低下が観測されたとき、「これはLPが悪いのか? 競合が強くなったのか? 配信タイミングがズレていたのか?」という問いを立て、そこから原因分析と改善施策に落とし込んでいきましょう。

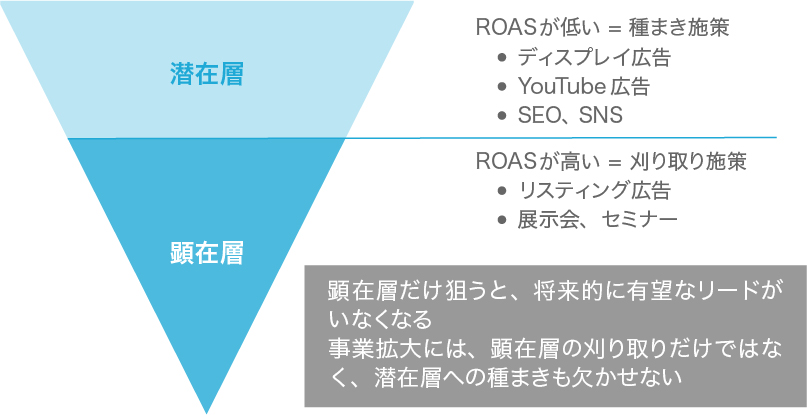

他のチャネルとの比較

複数の広告チャネルを運用している場合、ROASをチャネルごとに比較することは、予算配分の見直しや戦略修正に有効な手段です。たとえば、Google広告のROASが400%、Facebook広告が250%だった場合、単純な費用対効果で見ると、Googleへの投資効率が高いと判断されがちです。単純に考えると、Facebook広告で使っている予算をGoogle広告へ追加することが効率的だと考えられます。

ただし注意点としては、チャネルごとに担う役割や貢献の時間軸が異なるという点を無視してはいけないということです。Googleリスティング広告は顕在層への獲得施策であり、もともとCV率が高く、ROASが良好になりやすいでしょう。一方、ディスプレイ広告やSNS広告、YouTube広告は、潜在層への認知・興味喚起を担う場合が多く、短期のROASでは劣って見えることがあります。

ROAS短期間の売上基準だけでROASの優劣をつけてしまえば、マーケティングファネルの上流工程が削られ、やがて有望なリードがいなくなるということになりかねません。事業拡大には、顕在層の刈り取りだけではなく、潜在層への種まきも欠かせないためです。

加えて広告チャネル以外にも、SEO、メールマーケティング、ウェビナー、セミナー、営業メールなどさまざまな集客施策がある中で、すべてをROASで比べること自体が設計ミスである場合もあります。

たとえば、SEOは初期コストはかかるが中長期での費用対効果は極めて高く、一方で広告は即効性があるが継続投資が必要という特徴があります。このようにチャネル特性が違うもの同士を、ROASだけで「どちらが上か下か」と評価するのは、誤った意思決定を招くことになるでしょう。

だからこそ、ROASのチャネル比較を行う際は、次の3点を意識する必要があります。

- チャネルごとの役割(認知・獲得・育成)を定義する

- 短期ROASだけでなく、LTVや商談化率との連動で再評価する

- 全体のマーケティング施策としてどのチャネルが補完関係にあるかを可視化する

目的の異なるチャネルを同じ物差しで測ってはいけません。正しいのは「目的に対してROASが適正かどうか」を問うことであり、数値の比較ではなく、意図と構造の整合性を検証することこそが本当の最適化なのです。

類似した業界平均値や目安との比較

ROASを評価する際、一般的なベンチマークとして多くの企業が参考にするのが「業界別の平均ROAS」です。類似業界の平均値と自社ROASを比較することで、相対的な立ち位置や改善余地を把握する示唆を得られます。実際、同業他社の基準と大きく乖離している場合、ターゲティングの精度や訴求などの改善点が存在する可能性は否定できません。

しかしながら、これらのベンチマークはあくまで「参考値」であり、そのまま自社の広告戦略や投資判断に適用すべき答えではありません。たとえば同じ製造業であっても、数千円単価のBtoCパーツECと、数百万円規模のBtoB機械商材では、広告の設計思想も、ROASの期待値も、LTVの時間軸もまったく異なります。

同様に、「金融」と一口に言っても、保険、ローン、証券、フィンテックでは獲得単価も回収期間も大きく異なり、平均値はただの数字に過ぎなくなります。

さらに、ベンチマークとの比較には次のような注意点もあります。

- 平均ROASが高くても、業界全体がリスティング偏重で指名検索依存型であれば、数字は自然と高くなる

- 一部企業の成功事例が数値を押し上げている可能性がある

- その調査がどのターゲット層、どの商材領域、どのKPI定義で行われたかが不明な場合、精度は低い

ゆえに、ROASの業界平均との比較は、自社の現状がどのくらい外れているかを客観的に見る材料として活用すべきです。自社商材の粗利率・回収期間・LTVと照らし合わせて、どの程度のROASが事業的に健全かを自ら定義することのほうが重要なのです。

類似したビジネスモデルの平均値や目安との比較

より実践的で精度の高い判断を行うには、自社と類似したビジネスモデル(サブスクリプション型/EC型/リード獲得型など)ごとの比較軸を取り入れることが極めて重要です。広告施策に対する成果の出方は、ビジネスモデルごとに根本的に異なる傾向にあります。

SaaSやBtoBモデルは契約に至るまでのリードタイムが長く、初回接点から受注まで数カ月〜半年以上を要することも珍しくありません。そのため短期的なROASは低く見える傾向にありますが、LTVが高いため、初期ROASの低さだけで広告を切るのは明らかな誤判断となります。ここではLTVやCAC、商談化率とのセット評価が不可欠です。

一方、低単価の商材を取り扱うEC型の場合、購入までの意思決定が短く、広告クリックから即購入につながる構造を持ちます。ROASが比較的わかりやすく、業界全体としても平均ROASが高めになる傾向があります。改善施策も即効性を持ちやすいというメリットがありますが、そのぶん競争も激しいため、過度な依存には注意が必要です。

このように同じ広告費を投下しても、成果の出方や見えるKPIはモデルごとに大きく変わるのが広告運用の現実です。したがって、ROASを他社と比較する際は、単に業種やチャネルではなく、価値提供の構造が似ているかどうかという視点を優先しましょう。

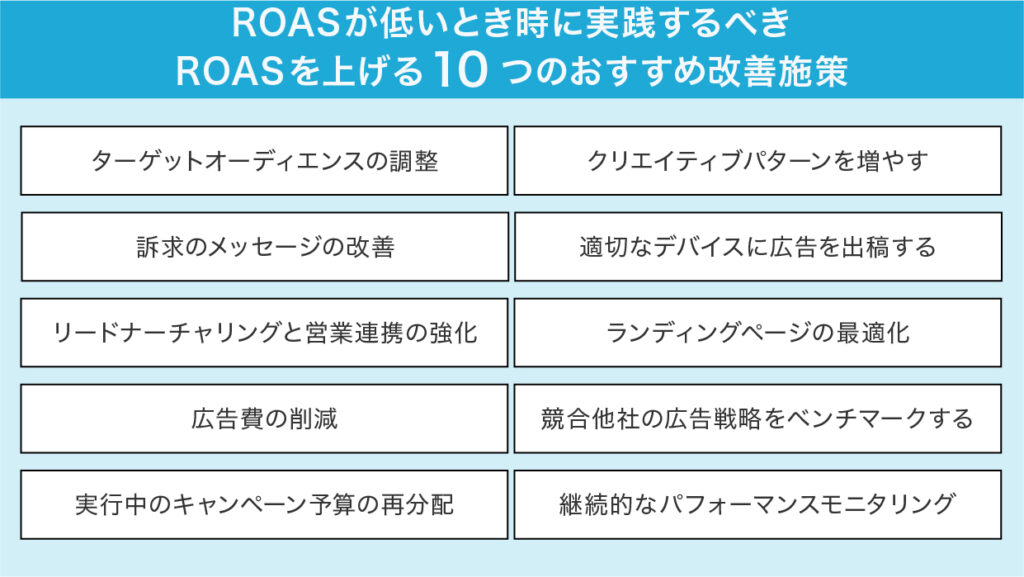

ROASが低いときに実践するべきROASを上げる10つのおすすめ改善施策

「広告予算は削れないが、成果は改善しなければならない」というプレッシャーのなか、やみくもに施策を変えるのではなく、ROASに直結する改善ポイントを見極めて一つずつ着実に取り組むことが重要です。

ここでは、広告運用のどの部分をどう見直せばROASを改善できるのか、実務で再現可能な10の施策を解説します。どれも基本的ながら、手を抜きがちなポイントです。チェックリストとしてもぜひご活用ください。

ターゲットオーディエンスの調整

ROASが低下する主な要因として、まず疑うべきなのは「広告が適切な相手に届いていない」という点です。

表面的にはターゲティング設定が緻密に設計されているように見えても、実際に配信されているオーディエンスが購買意欲や価値を見込める層であるとは限りません。むしろ、配信の精度が高まっているという思い込みのもと、同じセグメントを使い続けているケースでは、LTVの低い層に対して無駄な投資を続けてしまっている可能性が十分にあります。

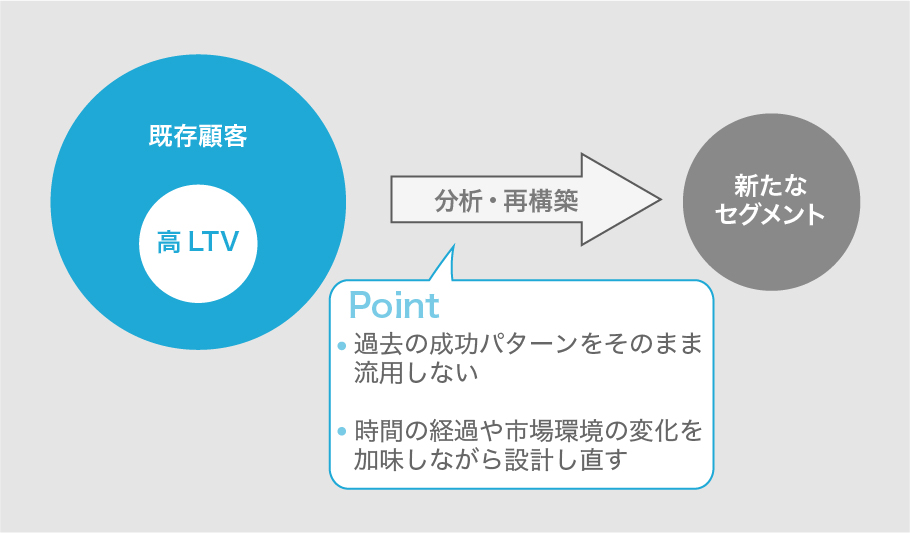

オーディエンスの見直しは、単なる属性の変更にとどまらず、利益を生む対象を再定義するようにしましょう。具体的には、既存顧客の中から高LTVを生んでいるユーザーセグメントを抽出し、その購買行動や接触チャネル、使用デバイス、関心領域などの特性を細かく分析したうえで、新たなセグメントへと再構築します。このとき重要なのは、過去の成功パターンをそのまま流用するのではなく、時間の経過や市場環境の変化を加味しながら設計し直すということです。

あわせて注目したいのが、広告が届くタイミングです。ニーズがまだ顕在化していない潜在層にばかり広告を届けていては、CVRも売上げも期待できず、結果としてROASは向上しません。そのため、配信の重心を検討段階が進んだBOFU(Bottom of the Funnel)層に意図的に移し、成約見込みの高いユーザーへの集中投資をするというアプローチが考えられます。たとえクリック単価やCPAが一時的に上昇したとしても、最終的な収益性指標であるROASは改善する可能性が高いでしょう。

さらに、よく用いられる「類似オーディエンス」の精度についても再検討が必要です。コンバージョンユーザーという母集団の質が低下していれば、そこから自動生成されるオーディエンス群の精度も下がり、成果にはつながりにくくなります。つまり、類似ターゲティングは常に最新の高LTV顧客のデータに基づいて更新されるべき仕組みであるべきです。

クリエイティブパターンを増やす

広告のクリエイティブは、ユーザーとの最初の接点であり、CVRやCTR、さらにはROASの大部分を左右する重要な要素です。それにもかかわらず、実際の運用現場では、限られた数パターンのクリエイティブを繰り返し配信する状態に陥ってはいないでしょうか。これは、変数のないキャンペーンを運用しているのと同じであり、ユーザーの多様性や接触文脈の違いを考慮していないという点で、戦略的な欠陥といえるでしょう。

クリエイティブは「正解を探すもの」ではなく、「変化に応じて常に生成・更新されるべきもの」です。この前提を欠いた状態では、A/Bテストも単なる確認作業に終始し、仮説に基づかないまま結果に一喜一憂する運頼みの最適化に陥ってしまいます。重要なのは、ユーザーの思考や感情、行動の変化に対して、どれだけ柔軟に反応できる設計を持てているかという点です。

クリエイティブのパターンを増やすというのは、単純に数を増やすことではありません。たとえば、同じオファーであっても、感情訴求・論理訴求・社会的証明訴求といった異なるアプローチを展開し、ユーザーの心理構造のどこに響くかを検証可能な状態にすることが求められます。

また、フォーマットの多様化もROASに直結する要素です。静止画、動画、カルーセル、縦長フォーマットなど、媒体ごとの特性を活かしつつ、表示面の条件やユーザーの接触状況(静止中かスクロール中か)に応じた最適な表現を設計する必要があります。

訴求のメッセージの改善

広告のパフォーマンスが上がらない大きな理由に、製品やサービスの価値がユーザーに正しく伝わっていないことが挙げられます。

特に、広告クリエイティブの訴求メッセージが、ユーザーの関心やタイミング、そしてニーズの認識レベルと一致していないケースが少なくありません。これは、単に競合より見劣りする表現をしているという話ではなく、「なぜこの商品なのか」「なぜ今必要なのか」「なぜあなたに関係があるのか」といった根源的な問いに、瞬時に答えられていないという課題です。

メッセージの訴求を高めるためには、ペルソナの作成が効果的です。まだペルソナを作成していない、または単一のペルソナだけにとどまっている場合は、一度立ち止まってペルソナ作成に注力しましょう。実際の顧客へのユーザーインタビュー、これまでの広告運用データ、CRMやSFAに蓄積された顧客データなどを収集・分析する過程で、ターゲットが真に求めるニーズを把握できます。

(出典:HubSpot)

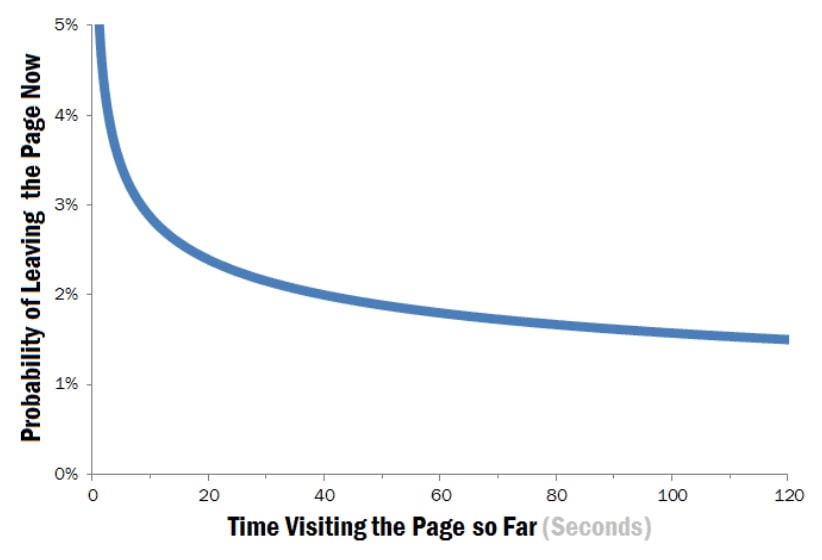

また、ユーザーは常に「自分とは関係のない情報」を無意識に排除しています。調査によると、2001年の人間の脳の情報処理能力速度の平均値は0.3秒だったのですが、これがスマートフォンが普及した2014年になると、0.03秒にまで上がっています。

ユーザーは一瞬で広告をクリックまたは視聴するかどうかの判断をする点を踏まえると、問いかけ型のメッセージが効果的でしょう。最初の数秒で問いかけ型のメッセージが効果的です。ユーザーの課題や疑問に対して、先回りする形で広告で問いかけ、興味関心をキャッチします。

適切なデバイスに広告を出稿する

ROASを構成する多くの要素の中でも見落とされがちですが、実は成果に影響を与えるのが広告の配信デバイスです。

パソコン、スマートフォン、タブレットといった端末の違いは、単なる画面サイズや操作性の差にとどまりません。実際には、ユーザーの認知・検討・購買における行動そのものに違いが表れます。つまり、同じユーザーであっても、どのデバイスで広告に接触するかによって、反応率やCVR、さらにはLTVまで大きく変動する可能性があるのです。

たとえば、BtoB領域の高単価商材の場合、スマートフォンでの接触は「とりあえず見る」といった受動的な情報収集に留まることが多く、実際の意思決定やアクションはPC環境で行われる傾向があります。これは、Googleが提唱する「マイクロモーメント(ユーザーが知りたい・行きたい・したい・買いたいという意図を持って瞬時に行動を起こすモバイル中心の瞬間)」のうち、「知りたい」フェーズであることが多いためです。

一方、一般消費者向けの小額商材であれば、マイクロモーメントの「買いたい」ニーズがその場で完結しやすく、スマートフォン上での衝動買いが発生しやすくなります。

ポイントとなるのは、「ユーザーがそのデバイスをどのような目的で使っているか」という意図の把握です。この意図と広告の内容、そしてCTAの設計が噛み合っていなければ、CTRが一時的に高くてもCVRにはつながらず、結果としてROASが悪化してしまいます。

リードナーチャリングと営業連携の強化

ROASは、しばしば広告単体の成果を測るために使われますが、BtoBや高単価商材の領域においては、この理解が誤解を生む原因となります。

広告はあくまでリード獲得の入り口に過ぎず、そこから契約・受注・リピートに至るまでのプロセス全体がつながっていなければ、広告施策がどれだけ良質なリードを生み出しても、最終的な収益には結びつきません。ROASが低迷している場合、広告自体の効果だけではなく、リード獲得後のプロセスにボトルネックがある可能性も検討しましょう。

本質的にROASを向上させるということは、広告施策と営業活動との間にある断絶を埋めることに他なりません。広告は「見込み顧客を獲得する」役割を持ち、営業は「その顧客を成約に導く」機能を担います。しかし、広告と営業の間に明確な接点やフィードバックの仕組みがなければ、見込み顧客は次第に関心を失い、営業効率は低下し、最終的にはROASも悪化してしまうでしょう。

まず重要なのがリードナーチャリングです。これは、リードが意思決定に至るまでの過程で、適切な情報を、適切なタイミングで、適切なチャネルを通じて届け、関係性や購買意欲を高める手法です。広告を通じて獲得したリードが即座に契約につながらなかったとしても、それは失敗とはいえません。

適切なスコアリングやステージ設計がなされていれば、数週間から数カ月後に契約へと転換される可能性があります。こうした時間差の利益を見越して、ROASの評価と改善に取り組む必要があります。

加えて、広告チームと営業チームの連携は重要です。広告側は「どの訴求がどのようなリードを生むのか」という情報を営業側に可視化し、営業側は「どのようなリードが受注に至りやすいのか」を広告チームにフィードバックします。この情報の交換によって、訴求内容やランディングページ、さらには広告チャネルの選定までもを最適化し、単なるリードの量産から、質の高い顧客を継続的に獲得する仕組みの構築を行えるでしょう。

ランディングページの最適化

クリック率やインプレッション数が多いにもかかわらずROASが低迷している場合は、ランディングページ(LP)に目を向ける必要があります。

広告はあくまで「興味を引く入口」に過ぎず、最終的な行動、すなわちコンバージョンを左右するのは、LP上でユーザーがどのような体験をするかにかかっているためです。

多くのLPが成果につながらない主な理由は、ユーザーの意思決定プロセスが設計に反映されていない点にあります。

初めてページを訪れたユーザーは、ファーストビューで「これは自分に関係がある」「自分の課題を理解してくれている」と感じられなければ、すぐに離脱してしまいます。ニールセン社の調査では、ユーザーが有益な情報を見つけられないと、10〜20秒以内に離脱する傾向があると報告されています。

(出典:ニールセン社)

また、WACUL株式会社がBtoBのLPを対象に行った調査によれば、ファーストビュー完結型のLPが最もCVRが高いという結果が示されています。そのため、製品画像・キャッチコピー・CTAは、ファーストビュー内に集約して配置するのが効果的です。

加えて、フォームの最適化もコンバージョンに直結する重要な要素です。入力項目が多い、入力しづらい、モバイル端末に最適化されていないといった要因は、ユーザーの離脱を大きく促進します。そのほか、ページの表示速度や「1製品につき1LP」の原則など、基本的な設計ポイントも確実に押さえるようにしましょう。

広告費の削減

広告は費用対効果が問われる投資であり、売上げではなく「利益の最大化」が最終目的である以上、ROASの悪化を伴う出稿は、収益性を損なうリスクに変わってしまいます。したがって、広告費を削減することは単なる支出の削減ではなく、無駄な投資の排除という戦略的な判断であるべきです。

多くの場合、広告費の削減というと「停止する」という選択肢に目が向きがちですが、本質的には費用対効果の低い領域から撤退し、予算を効率の高い領域へ再配置することにあります。具体的には、ROASが一定の基準を下回っているチャネルやキャンペーン、あるいは獲得単価が高すぎるキーワード群に対しては、停止または入札戦略の見直しを検討すべきです。

とくにインプレッション課金型やクリック課金型の広告では、コンバージョンにつながらないクリックや表示にも費用が発生するため、結果的に「赤字の顧客を獲得している」状態に陥る可能性があります。

重要なのは、広告費全体を減らすことではなく、意味のない支出を止めることです。ROASが高い領域には積極的に投資を継続し、成果の出ていない領域にはリソースを割かない。こうした資源配分のメリハリこそが、同じ総予算の中でも成果を最大化する鍵になります。そのためには、広告ごとのROASだけでなく、粗利率やLTV、さらには営業との連携度といった複数の指標を総合的に捉え、事業貢献度の高いチャネルを見極める視点が不可欠です。

競合他社の広告戦略をベンチマークする

ROASが低迷している場合、それが自社固有の問題なのか、市場全体の変動に起因するものなのかを見極めましょう。競合の動きは自社の広告効果に直接影響を及ぼすためです。

たとえば、競合がより魅力的なオファーを提示していたり、異なる訴求軸で先に市場の認知を獲得していたりする場合、自社の広告が目に触れても、比較対象にならずスルーされてしまいます。これはクリエイティブの良し悪しの問題ではなく、広告が持つ相対的な価値の問題なのです。

競合をベンチマークするということは、単なるクリエイティブのデザインやコピーといった表面的な観察にとどまりません。むしろ重要なのは、競合が「どの層」に対して「どのような期待」を形成しようとしているのかを読み解くことです。

たとえば、競合が業務効率化を前面に出して訴求しているのであれば、それは市場に工数削減へのニーズが存在しているというサインです。これを無視して自社が価格やブランドの訴求を行っても、ユーザーとの関心のずれが生じ、ROASの改善にはつながりません。

こうした分析をする際は、競合の広告配信状況を可視化できるツールの活用も有効です。Meta広告ライブラリを使えば、競合のクリエイティブ内容や配信日などを把握できます。どの訴求がテストされ、どれが継続されたのかという広告判断の痕跡をたどることになり、競合がどこに予算を集中しているかを読み解く手がかりとなるでしょう。

(出典:Meta)

注意すべきポイントは模倣に陥らないことです。競合の表現を真似るだけでは、独自性を失い、相対的な魅力はむしろ低下します。ベンチマークの目的は真似ることではなく、自社に足りない要素の把握にあります。自社の訴求軸や戦略が、現時点で市場にどれほど競争力を持っていないのかを客観的に認識し、その差分を埋めるために独自の価値や切り口を明確にするようにしましょう。

実行中のキャンペーン予算の再分配

広告運用における最適な予算配分とは、必ずしも最もCV数が多い施策に資金を集中すべきという意味ではありません。ROASという視点で捉えるならば、注目すべきは各キャンペーンが生み出す売上効率です。

つまり、クリック数やコンバージョン数の多さではなく、「1円の広告費がどれだけの売上げを生んでいるか」という観点から判断し、効果の低い施策に費やされている予算を切り出し、効率の高い施策に再配分するプロセスが欠かせません。

再配分が機能していない典型的な例として、ブランド認知型キャンペーンやTOFU(ファネル上層)の施策に予算が偏っているケースが挙げられます。これらは中長期的な顧客育成を前提とした施策であり、LTVとの連動がなければ、短期的にはROASに貢献しにくく、単なるコストとして処理されてしまいます。したがって、短期的なROAS改善を優先する局面では、確度の高いBOFUのキャンペーンに意図的に予算を移動させるべきです。

この予算再分配においては、チャネル単位だけでなく、「訴求軸」「オファー内容」「ペルソナ」といった切り口ごとの評価も必要です。同じ媒体・同じ広告フォーマットであっても、対象とするユーザー層や訴求内容によってROASは大きく変動するため、媒体間での移動だけでなく、媒体内での構造的な再設計が求められます。

継続的なパフォーマンスモニタリング

配信後のレポートを単なる確認作業として扱い、数字の推移を眺めて月次報告にまとめる程度で終わっていないでしょうか。しかし、それは事後分析であり、運用とは呼べません。広告運用とは、本来リアルタイムで分析と改善を続ける意思決定の連続であり、振り返りだけで成果はあがりません。

パフォーマンスモニタリングが本当に意味を持つのは、「何が悪かったか」ではなく、「何をどう変えるべきか」が導き出されたときです。

つまり、モニタリングは単なる測定ではなく、施策を再構成するためのきっかけであるべきです。そして、そのきっかけをどれだけ高頻度で引けるかが、ROASを向上させるための運用速度を決定づけます。週次や日次で数値を追い、即座に調整することは、機会損失の最小化と施策の陳腐化を防ぐための戦略的アクションなのです。

特に注意すべきは、ROASという一つの数値そのものではなく、その構成要素です。クリック単価、コンバージョン率、平均注文単価、直帰率、滞在時間、フォーム離脱率といった個々の指標が、ROASにどのように影響しているかを常に分解して把握する必要があります。ROASが低下した際に、それがCVRの問題なのか、ターゲティングの精度か、あるいは商品単価によるものかを特定できなければ、それは運用しているとはいえません。

また、広告単体でのモニタリングには限界があります。CRM、営業支援ツール(SFA)、マーケティングオートメーション(MA)ツールなどと連携し、広告経由で獲得したリードが「どこで止まり」「なぜ離脱し」「最終的にどれだけの利益をもたらしたのか」という、一連のプロセス全体を測定する必要があります。この全体連関の可視化が実現して初めて、広告は部分最適から全体最適へと評価の軸を移し、ROASも本来の意味を持ち始めます。

ROASの低さを克服するためにはLTV(顧客生涯価値)を高めることも大事

広告運用においてROASが思うように伸びない場合、配信設定やクリエイティブ、ターゲティングの見直しといった、いわゆる「運用面」の改善に目を向けがちです。もちろん、それ自体は重要なアプローチですが、そもそもROASという指標が「売上げ÷広告費」で成り立っている以上、売上側、すなわち顧客単価や購買頻度といった受け皿の力を高めなければ、根本的な改善にはつながりません。

そこで重要なKPIとなるのがLTVです。LTVとは、一人の顧客が生涯にわたって自社にもたらす総収益を指す概念です。初回購入に限らず、リピートやアップグレード、継続利用などを含んだ「長期的な関係性の結果」として測定されます。

仮に10万円の広告費で10人の顧客を獲得したとしても、その顧客が1回だけ1万円の商品を買って終わるのか、継続して合計30万円分のサービスを利用するのかで、ROASの結果は大きく異なります。

たとえば、1人あたりのLTVが3万円であれば、売上げは合計30万円となり、ROASは300%になりますが、LTVが10万円まで高まれば、同じ広告費でもROASは1000%に跳ね上がります。このように、ROAS改善は「いかに売るか」だけでなく、「いかに長く・多く利用してもらうか」が重要なカギとなるのです。

この視点を広告運用に組み込むと、戦略が大きく変わってきます。広告は単なる一度きりの売買を促すツールではなく、長期的な関係構築の起点として活用するべきものとなります。

たとえば、初回購入のハードルを下げるフリートライアルや限定割引を提供し、まずは顧客との接点をつくる。そして、オンボーディング支援や活用セミナーを通じて「使い続ける理由」を与え、アップセルやクロスセルを通して平均顧客単価を引き上げていく。このような流れが確立されていれば、たとえ初回のROASが100%未満であっても、長期的には十分に黒字化できる可能性があります。

また、サポート体制やカスタマーサクセスの充実も、LTV向上において重要な役割を果たします。特にBtoB領域では、一度導入されたツールやサービスは、利便性と信頼性が確保されれば長く使い続けられる傾向があります。そのため、導入後の不安や課題に迅速に対応できる体制を整えることで、解約率を下げ、結果としてLTVが伸びる構造が生まれます。

広告でリードを獲得して終わりではなく、その後の育成やサポートまで含めて顧客体験全体を設計できているかどうかが、ROASを劇的に左右するのです。

ROASを高めた具体的な企業事例の紹介

最後に、ROASを高めた具体的な企業事例を3つご紹介します。

具体例①:緊急性の高いニーズに対応した検索広告戦略でROAS350%達成

(出典:株式会社アラジン)

株式会社アラジンは、データ復旧サービス「データレスキューセンター」と、文字起こしサービス「データグリーン」を展開しています。

もともと紙媒体を中心に集客していた同社は、地域的な制約により十分なリーチができないという課題を抱えていました。これを打開するため、2004年という早い段階からYahoo!検索広告へとシフト。全国の顕在層に対してピンポイントでアプローチできる検索広告の特性を活かし、緊急性の高いニーズに応える「データ復旧」「文字起こし」といったサービスと広告メディアの相性を最大限に引き出しました。

特に「データレスキューセンター」においては、デバイスのトラブルなど突発的な状況下で検索が発生するという顧客行動の特性を踏まえ、新規ユーザーとの接点を継続的に生み出す広告設計が重要でした。そこで同社は、効果の出やすい都市部に配信エリアを絞る地域ターゲティングを導入。実際にコンバージョン率の高いエリアに注力することで、無駄な広告費を削減しつつ成果の最大化を図りました。

さらに、検索広告に画像アセットを組み合わせることで視覚的訴求を強化し、クリック率を改善。これにより、同じインプレッション数でも関心の高いユーザーをLPへと効果的に誘導できるようになり、コンバージョンの総数と質の両面で効率化が進みました。

広告運用はすべてインハウスで行われており、日々のキーワードやクリックデータをもとにした継続的な改善が重ねられています。その結果、「データレスキューセンター」ではROAS約350%、「文字起こしサービス・データグリーン」では約250%を記録。さらに、2023年にはCPAを過去比で約10%削減することにも成功しています。

アラジンの取り組みは、単発的なテクニックに頼るのではなく、「誰に届けるか」「どのように見せるか」「どの段階で最適化すべきか」といった広告運用の本質に基づく、戦略的な判断に支えられています。とりわけ、リピーターが少なく新規顧客の獲得が事業成長の鍵を握る「データレスキューセンター」のようなモデルにおいては、検索意図と広告表現の一致精度が成果を左右する重要な要素となります。

具体例②:セグメント別アプローチとクリエイティブの効果検証でROAS50%向上

(出典:Promptly Journals)

筆記具ブランドのPromptly Journalsは、2022年第4四半期における売上最大化と広告効率の向上を目指し、広告戦略を抜本的に見直しました。目標は、100点を超える商品カタログを活用し、セグメント別かつ全ファネル対応型のアプローチでホリデーシーズンを成功に導くことでした。

当時、広告キャンペーンの構造は最適化されておらず、特にAmazonのスポンサーブランド広告の活用が進んでいない状態にありました。さらに、一部の商品(ASIN:Amazon Standard Identification Number)では、Amazon側の自動設定により広告出稿が制限され、安定した配信が難しいという課題も抱えていました。

これを受けて同社は、まず商品を細かく分類し、売れ筋ASINの特定とターゲティング調査を実施。そのうえで、さまざまな広告タイプやマッチタイプを活用し、全商品に対してパフォーマンステストを行いました。あわせて、ブランドの世界観を表現した高品質なライフスタイル画像を用いたカスタムクリエイティブを導入した結果、それがブランド認知とクリック率の向上に寄与することが明らかになりました。

その成果として、2022年12月にはROASが前年同月比で50%向上。CPCも29%削減されました。加えて、広告経由の売上げおよび総小売売上ともに2桁成長を記録し、第4四半期の戦略的な広告運用は大きな成果を収めました。

このように、Promptly Journalsの取り組みは、広告キャンペーンの構造的な見直しと、多様なクリエイティブによる効果検証の重要性を示す好例です。適切なクリエイティブとターゲティングの組み合わせが、広告効率の向上と売上成長を同時に実現することを証明しています。

具体例③:広告運用ツール導入で広告売上1.3倍・ROAS1.18倍に

(出典:株式会社山善)

株式会社山善は、生産財と消費財の2つの事業領域を持つ専門商社です。消費財事業では、家電やインテリア、エクステリアなどの生活用品を取り扱い、商社としての機能に加えて、オリジナル商品の企画・開発・販売も行っています。

販路は家電量販店やホームセンターだけでなく、楽天市場やYahoo!ショッピング、AmazonなどのECチャネルにも広がっており、なかでもAmazon経由の売上げは大きな割合を占めています。現在は1万点を超える商品をAmazonに出品していますが、その分、広告運用には多大なリソースを必要とするという課題がありました。

特にAmazonの広告管理画面は複雑で、プラットフォームが提供する自動化機能も十分とはいえません。出品数の多さに対して人手が追いつかず、広告の最適化やチューニングが行き届かない状況が続いていました。さらに、プライムデーやブラックフライデーなど、セールイベントの開催期間が年々長くなっていることで、セール依存の傾向も高まり、限られた予算と人手で効率的な運用を実現する必要性が高まっていました。

こうした背景から、同社では広告運用の効率化を目指し、「Shirofune」の導入を決定しました。Shirofuneの入札や予算配分の自動調整機能により、手が届かなかった小規模なキャンペーンも最適化の対象となり、広告運用の幅が大きく広がりました。

また、セール期間中に通常より多めに予算を投下したい場合、従来は数百件にのぼるキャンペーンに1件ずつ設定を行う必要がありましたが、Shirofuneでは期間指定で一括調整が可能となり、大幅な工数削減につながっています。

さらに、日次で配信されるレポート機能により、季節商材の需要変化をタイムリーに把握できるようになりました。従来は膨大な商品数の中から変化に気づくのが難しかったものの、Shirofuneのレポートにより、たとえば暑くなるタイミングで急激に動き出す扇風機などの需要にもすばやく対応できるようになりました。導入から2カ月間の実績では、ROASは1.18倍に改善し、広告費を据え置いたまま広告売上は1.3倍に伸びました。

まとめ

ROASは「売上げ ÷ 広告費 × 100」で算出され、100%を下回れば広告費を回収できていない状態であることを意味します。しかし、それはあくまで入口にすぎません。本当に重要なのは、ROASが低いときに「なぜそうなっているのか」を分析し、「何をどう改善するか」の道筋を立てることです。

その改善策として、オーディエンスの見直し、クリエイティブの刷新、訴求メッセージの調整、ランディングページの最適化、さらには営業との連携まで、10の具体的なアクションを紹介しました。これらはどれも、理論ではなく実際の現場で繰り返されてきた実践的な改善手法です。

また、ROASを本質的に高めるには広告運用だけでなく、顧客との関係性を長期視点でとらえることが重要です。LTVの向上によって、たとえ初回の反応が低くとも、時間とともに売上げが蓄積され、結果的にROASは高まっていきます。これはマーケティング部門だけでなく、カスタマーサクセス、営業など全社的な連携の中で取り組むべき視点です。ぜひ本記事を参考に、ROASの改善へと取り組んでいただければと思います。

豪州ビジネス大学院国際ビジネス修士課程卒業。複数企業と起業を経てBtoB専業マーケティング代理店へ。その後、外資SaaSのユニコーン企業の日本法人立上げを行い、法人営業開始後マーケティング責任者として創業期を牽引。現在、日本のBtoBマーケティングの支援事業を行う株式会社LEAPTにて代表取締役。また、株式会社Shirofuneの外部マーケティング責任者を兼任。