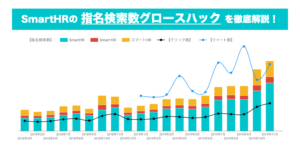

アパレル業界の平均ROASはどのくらい?アパレル業界でのROASの重要性と高めるための広告戦略を紹介

- 戸栗 頌平

2025年現在、円安や製造コストの上昇をうけ、さまざまな業界が差益の切り詰めに迫られ続けています。アパレル業界もそのひとつであり、人口減による労働力不足も相まって、「サプライ体制と運営体制の根本的な再構築が迫られている」といわれています。

こうした構造的な変化は、商品の企画・生産だけでなく、「どのように効率よく売るか」という販売面、特に広告運用にも大きな影響を及ぼしています。限られたリソースのなかで成果を最大化していく上では、必然的に「広告費の使い方」も見直して行かなければなりません。

その課程で重要になってくるのが「ROAS(広告費用対効果)」という指標です。広告費に対してどれだけ売上げを上げられたかを明確に示すこの数値は、ファッションアイテムのようにトレンドの変動が激しく競合も多い商材において、広告戦略の妥当性を測る上で欠かせない基準です。

本記事では、アパレル業界におけるROASの平均的な数値の目安、活用シーン、成果を上げるための具体的な広告施策を解説していきます。

(※本記事の内容は2025年5月時点での情報をもとにしています)

ROASの定義と計算方法

まず初めに、ROASの正確な定義と計算方法について整理しておきましょう。特にアパレル業界のように、広告費の使い方が直接的に売上げに影響しやすい領域では、この指標を正しく理解し運用に活かすことが、成果改善の大前提となります。

ROASの定義

ROASとは、「Return On Advertising Spend(広告費用対効果)」の略語で、投じた広告費に対してどれだけの売上げを上げられたかを示す指標です。

たとえば、10万円の広告費で100万円の売上げが出た場合、ROASは1000%になります。広告がどれだけ「効率よく」売上げを生んだかを定量的に評価できるため、マーケティング活動全体のパフォーマンス改善にも役立つ指標といえるでしょう。

アパレル業界では、セール品で一時的に売上げを伸ばしても、ROASが低ければ全体の採算を悪化させる恐れもあります。「どのタイミングで」「どのアイテムに」広告費をかけるかの判断材料として、ROASは非常に重要な指標なのです。

ROASの計算方法

ROASは、以下の式で算出されます。

- ROAS = 売上げ ÷ 広告費 × 100(%)

具体例をみていきましょう。広告費が20万円で売上げが80万円だったとします。その場合、ROASは「80万円 ÷ 20万円 × 100 = 400%」です。この値(パーセンテージ)が高いほど、広告の効率がよく、投資効果が高いと評価できます。

なお、ROASは「売上げ」に基づく指標であるため、利益率が低い商材ではROASが高くても実際の利益が出ていないケースもあります。したがって、実務ではCPA(顧客獲得単価)やLTV(顧客生涯価値)と組み合わせて、多角的に成果を評価するようにしましょう。

アパレル業界でなぜROASの測定が大事なのか

以上のような特徴を持つROASを適切に測定・活用する具体的な恩恵としては、以下が挙げられます。

- 広告投資効率の向上と在庫リスクの管理

- 購買行動の可視化とターゲティング強化

- ブランド価値と売上げのバランス最適化

それぞれ個別にみていきましょう。

広告投資効率の向上と在庫リスクの管理

アパレル業界は商品サイクルが非常に短く、トレンドの移り変わりが早いため、販売タイミングを逃すと在庫として大きな負債を抱えるリスクがあります。特にセールシーズンや新作投入のタイミングでは、限られた広告予算の中で「いかに早く、効率的に売り切るか」が最重要テーマといえるでしょう。

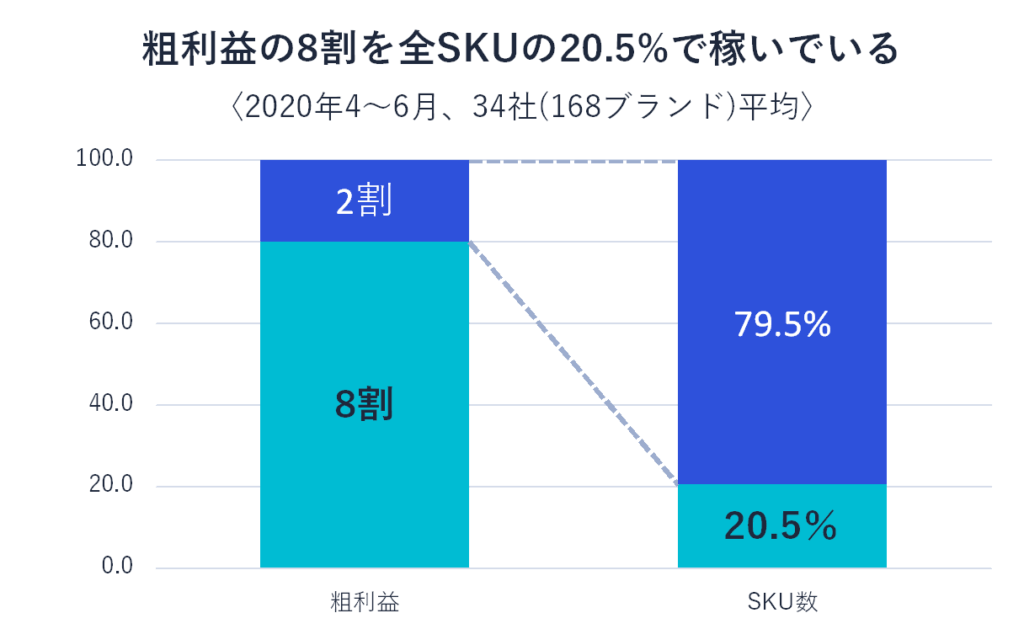

実際、アパレル業界では「利益を生む在庫は2割だけ」といわれるほど、商品の供給過多が課題になっています。

(出典:PR Times「衣料品の8割は赤字販売/全在庫の2割に利益を頼る構造露呈」)

つまり、アパレル業界では「何がどこまで売れるか」を見誤ると、そのまま大量の赤字在庫につながりかねない構造があるということです。広告費の投下先やタイミングを適切に見極めることが、単なる販促施策にとどまらず、在庫リスク全体を左右しかねません。

こうした状況でROASを活用すると、「初動のクリック単価は高いが、最終的に購入・リピートにつながる層」へ広告予算を集中配分するといった戦略が取りやすくなります。また、売上に直結しない広告グループ(LPのCVRが極端に低いなど)を早期に停止し、利益を生むクリエイティブに再配分する「守りの運用」も可能です。

このように、単なるCVRの高さだけでなくLTVの視点も含めたデータ分析を行うことで、ブランドロイヤルティの醸成やリピーター獲得にまで視野を広げられます。

また、在庫リスクを抑えるには「商品別のROAS管理」も有効です。たとえばシーズン終盤で在庫が残っている商品群のROASが低迷していれば、価格訴求型のクリエイティブに切り替えて再注力するなど、現場レベルでの調整がしやすくなります。在庫の“死蔵化”を防ぎ、回転率と利益率を両立させる上で、ROASは不可欠な判断軸となるのです。

購買行動の可視化とターゲティング強化

ファッションやライフスタイルに関心のあるユーザーは、購入前にSNSや検索、レビューサイトなど複数のチャネルで情報収集を行う傾向があり、広告との接点も多様化しています。この複雑な購買行動を把握する上でも、ROASの分解と分析は有効です。

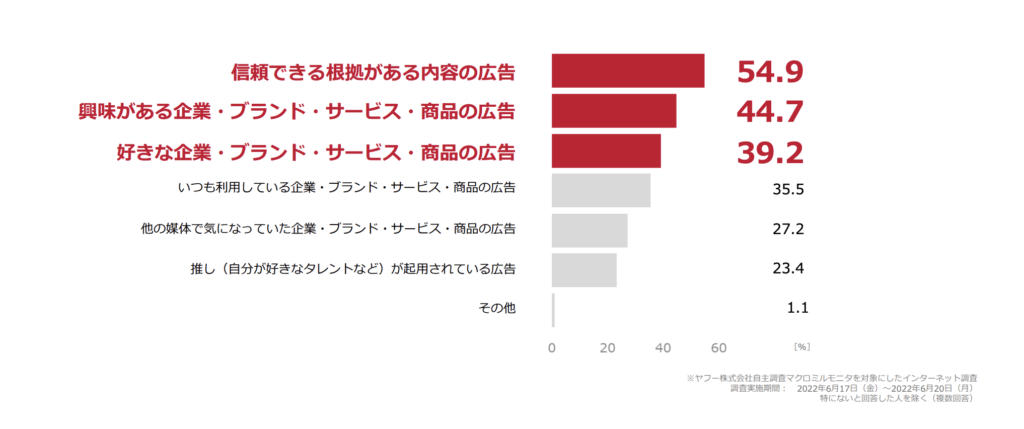

インターネット上に広告が氾濫し、ユーザーからネガティブな印象も持たれやすい現代では、ターゲティングの精度向上はますます重要になっているでしょう。実際、LINEヤフー株式会社の資料でもユーザーは「信頼できる広告」「関心度の高い広告」なら「見たい」と回答しています。

(出典:LINEヤフー株式会社「六連(ろくれん)Yahoo!広告 推奨運用」)

商品カテゴリごとのROASを定点観測すれば、「冬物アウターの訴求はCV率が低いが、バッグカテゴリは高ROASを維持している」といったように、訴求軸の再編や優先順位付けに役立てられるでしょう。

Google広告やMeta広告では「オーディエンスごとのROAS」も確認可能です。「20〜30代女性×都内在住」のような高収益セグメントを特定し、そちらにリソースを寄せるといった判断もできますので、単なる「クリック集め」から「収益に結びつく広告」にシフトしていけます。

ブランド価値と売上げのバランス最適化

アパレルではビジネスモデル上、「短期的な売上げ」と「中長期的なブランドエクイティ」の双方を追求しなければならず、これらはしばしばトレードオフの関係にあります。

派手なディスカウントの連発は一時的な売上増を見込めるものの、ブランドの世界観を損ねて長期的なLTV(顧客生涯価値)の向上を阻害する可能性があります。一方で、ブランディングを優先するあまり、即効性に欠ける施策ばかりに偏れば、販促効果が見えづらくなり、在庫回転率を十分に高められないリスクもあります。

ここでも、ROASをKPIとして活用することで両者のバランスを図ることが可能です。たとえば「非直接CV型施策」である動画広告やブランドムービーでも、あらかじめ一定のROAS閾値を設定し、配信効率をモニタリングしていけば、ブランドイメージを棄損せずに投資対効果を確保しやすくなります。

アパレル業界の平均ROASの統計データやその他指標の平均値の紹介

広告投資の効果を最大化するためには、業界全体の平均ROAS(広告費用対効果)や関連する指標のベンチマークを把握した上で、自社キャンペーンのパフォーマンスを推定していく必要があります。ここからは、アパレル業界における平均ROASについて、主要な広告媒体および広告チャネルのデータを紹介します。

アパレル業界の平均ROASの例

アパレル業界では、出稿先の広告媒体によってROASの傾向が大きく異なります。たとえばGoogle広告とMeta広告では、ユーザーのモチベーションや行動導線が異なるため、同じクリエイティブでも成果に差が出ることがあります。まずは、広告媒体・チャネル別に、平均ROASの目安をみていきましょう。

広告媒体ごとの平均ROASの例

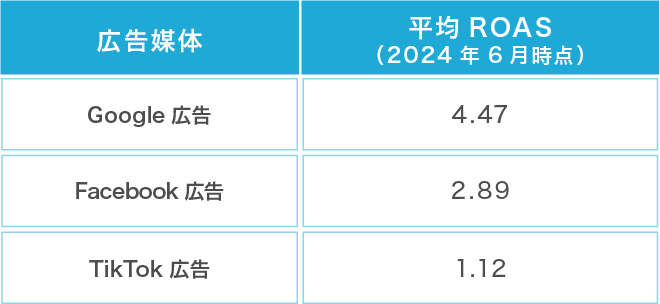

競合ベンチマークデータを提供するSaaS企業の米Varos社が提供している情報によると、アパレル業界における主要な広告媒体ごとの平均ROASは以下のとおりです。

この数値をみると、Google広告がアパレル業界において最も高いROASを示しており、特に購買意欲の高いユーザーを効率的に獲得できていることが伺えます。

一方でTikTok広告はエンゲージメント重視の媒体であり、短期的なROASでは見劣りするものの、認知拡大やコンテンツ経由での流入促進といった上流効果を見越した投資先として検討する価値があるといえるでしょう。

とはいえ、アパレル商材はROASにも季節性の影響が色濃く反映されます。こうした変動を前提に、月単位・四半期単位でのROASトレンドを把握しながら、時期に応じたチャネル設計を行うことが、より実効性の高い運用につながります。

広告チャネルごとの平均ROASの例

広告チャネル(例:検索広告、ディスプレイ広告、ショッピング広告など)ごとの平均ROASも、媒体やキャンペーンの目的によって大きく異なります。

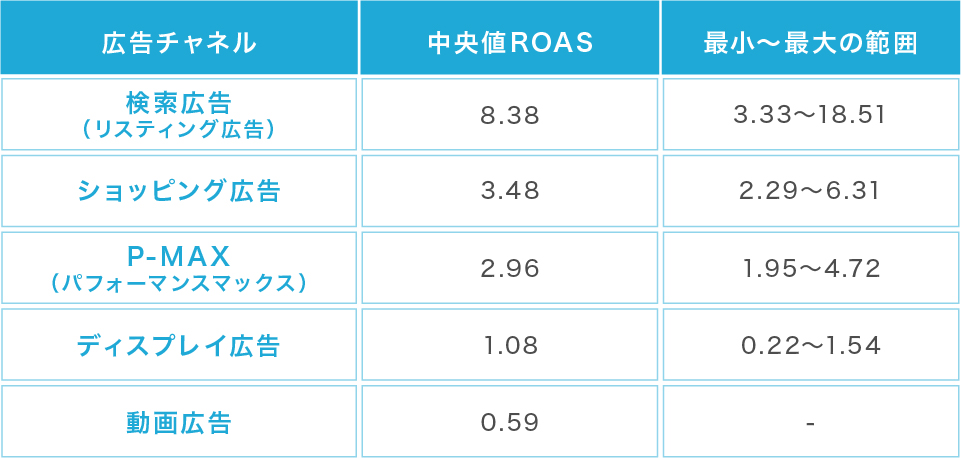

具体的な数値は媒体ごとの詳細なデータに基づいて分析する必要がありますが、前述したVaros社によると、アパレル業界における主要な広告チャネル別の中央値ROASは以下の結果で報告されています。

この結果だけをみると「検索広告のROASが最も高いのだから、まずは検索広告に集中すべきでは?」と思われるでしょう。

たしかに検索広告は、明確な購買意図を持つ顧客層に直接リーチできるため、高ROASを出しやすい傾向にあります。しかし、検索広告はあくまで「購買意思が顕在化したユーザー」に向けたものであり、潜在的な需要の掘り起こしや中長期的なブランド育成にはつながりにくいという側面があります。

アパレル業界のように、感性やライフスタイルへの共感が購買を左右する商材においては、検索広告だけに依存すると、広告配信の上限がすぐに訪れてしまう可能性があるのです。

また、実際にROASが高いからといって「一番効率がよいチャネル」とは限りません。たとえば動画広告やディスプレイ広告はROASこそ低めですが、視覚的な情報でブランドイメージを浸透させたり、SNS経由でリピート購買に波及したりと、間接効果の高い媒体です。

各チャネルの特製や傾向をしっかりと踏まえつつ、戦略的に組み合わせることが、ROAS全体の底上げにつながります。

アパレル業界でのその他指標の平均値を紹介

広告運用の効果を総合的に評価するためには、ROAS以外の指標も重要です。以下より、アパレル業界における主要な広告指標の平均値を示します。

CPM(インプレッション単価)

CPM(Cost Per Mille)とは、広告が1000回表示されるごとに発生する費用を示す指標で、ブランドの認知度向上や広範囲なリーチを目的としたキャンペーンで活用されます。

アパレル業界におけるCPMの平均値は、広告媒体やターゲット設定によって異なりますが、クロアチア発祥のAIマーケティング企業Lebesgue社が公開しているデータでは、以下のように示されています。

<米国におけるアパレル業界の平均CPM(2025年上半期時点)>

- 平均CPM:7.45米ドル(約1130円)

- 広告媒体:Facebook広告

- 対象業界:衣料品・アクセサリー(Apparel & Accessories)

なお、CPMはターゲティングを狭めすぎると広告の配信機会が減り、CPMが高止まりする一方、訴求力の高いクリエイティブを用いた場合は、広告の関連スコアが上昇し、結果的にCPMが下がるケースもあります。

「CPMが高い=費用効率が悪い」と一概に考えず、「高CPMでも高CVRが得られていれば、結果的にROASは改善する」といった視点も持つようにしましょう。

CVR(コンバージョン率)

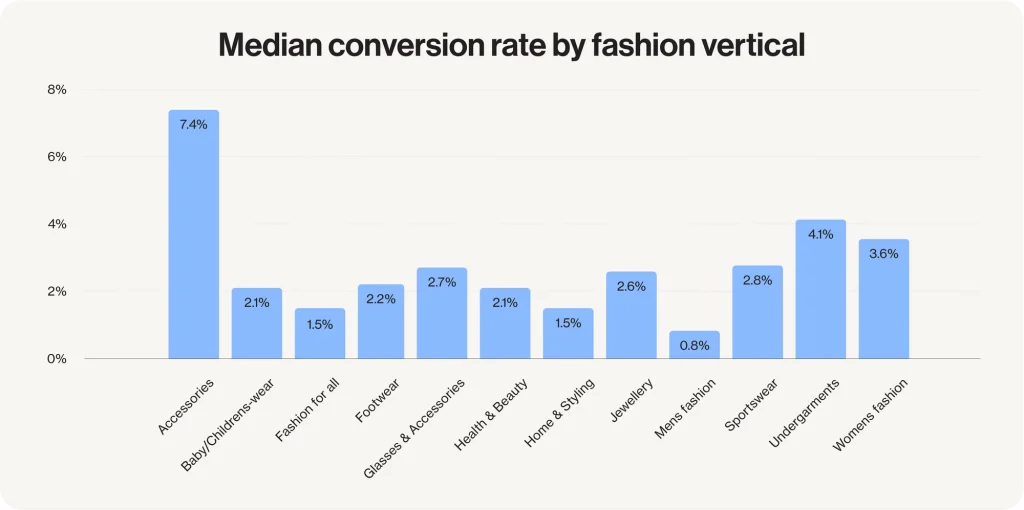

CVR(Conversion Rate)は、広告をクリックしたユーザーのうち、実際に購入や会員登録などのコンバージョンに至った割合を示す指標です。この指標については、米国のECプラットフォーム企業Centra社が公開しているデータでは、アパレル業界におけるカテゴリ別の中央値CVRは以下のように報告されています。

(出典:Centra「The conversion rate benchmark: how fashion verticals compare」)

<米国ファッションECにおけるカテゴリ別のCVR(2024年中央値)>

- アクセサリー:7.4%

- レディースファッション:3.6%

- スポーツウェア:2.8%

- フットウェア(靴):2.2%

- ベビー・子ども服:2.1%

- ヘルス&ビューティー:2.1%

- ホーム&スタイリング:1.5%

- メンズファッション:0.8%

これらの数値の、CVRが高いカテゴリにはいくつかの共通点がみて取れます。たとえば、アクセサリーはワンサイズで返品リスクが低く、価格も手頃なため、意思決定までのハードルが低くなると推察可能です。

一方で、CVRが低いメンズファッションやホーム&スタイリングは、商品選びに時間がかかる傾向があり、購買までに複数の接触や比較を経るため、広告をクリックしただけではコンバージョンにつながりにくいといえます。

広告施策やLP設計では、こうした背景要因を理解したうえで、カテゴリごとの適切なKPI設定と改善アプローチを講じる必要があります。

CPC(クリック単価)

CPC(Cost Per Click)は、広告が1回クリックされるごとに発生する費用を示す指標で、広告の費用対効果を評価する際に重要です。

米国のデジタルマーケティング企業LocaliQ社の情報を参照すると、2024年時点のアパレル業界におけるGoogle広告の平均CPCは以下のとおりです。

<Google広告におけるアパレル業界のCPC(2024年平均)>

- 検索広告(リスティング広告):3.39ドル(約508円)

- ショッピング広告:0.66ドル(約99円)

CPCについても、その数値はあくまでその結果のひとつに過ぎず、「どの段階で何を見せるか」を丁寧に組み立てた広告設計が、最終的な成果を左右します。

単なる価格訴求だけでなく、ブランドの世界観や着用イメージ、季節性といった感性的・文脈的な要素もユーザーの反応を大きく左右します。そのため、CPCを抑えることそのものを目的とするのではなく、ユーザーの期待や関心と噛み合う広告表現をどのタッチポイントで届けるかの意識を持ちましょう。

アパレル業界の平均ROASや目安はどのようなときに確認するべきか

ROASの数値は、単なる「結果の記録」ではなく、広告戦略を軌道修正するための重要な判断材料です。効率よくキャンペーンを運用したいと考えるなら、最低限以下のタイミングで確認しましょう。

- 新たなキャンペーン・シーズン開始時

- 既存キャンペーンの成果を評価するとき

- マーケティング予算の再配分や運用方針を見直すとき

上記について、個別に解説します。

新たなキャンペーン・シーズン開始時

新作コレクションや季節キャンペーンを立ち上げる前には、必ずROASの目標値を設定しましょう。この目標値の設定には、過去の自社実績だけでなく、業界全体の平均ROASをベンチマークとして参照することで、無理のない、かつ成果に見合った基準を持てます。

特に、アパレル業界ではROI回収のタイミングが限定されるため「キャンペーン初期の配信設計でどこまで成果を出すか」が重要です。初期設定段階で目標値を明確にすることで、広告クリエイティブやチャネル配分の最適化にもつながるでしょう。

既存キャンペーンの成果を評価するとき

キャンペーンを運用している最中、あるいは終了後にROASを振り返ることは、今後の予算配分やチャネル選定に直結します。ここでも業界平均値は有効な参照軸です。特にアパレル商材は季節やトレンドによって売れ筋が変わるため、同一シーズン・同カテゴリにおける過去のROASとの比較が判断材料になります。

また、ROASが著しく低い場合は、広告クリエイティブ・ターゲティング・LP構成などのどこかにボトルネックがある可能性も。平均値とのギャップを見ることで、改善の優先順位を可視化できます。

マーケティング予算の再配分や運用方針を見直すとき

新しい広告チャネルの導入を検討する、もしくは既存チャネルの投資比率を見直すタイミングでも、ROASの平均値は重要な指標です。どのチャネルが費用対効果に優れているかを判断するためには、媒体別やフォーマット別のROASベンチマークと照らし合わせるのが有効です。

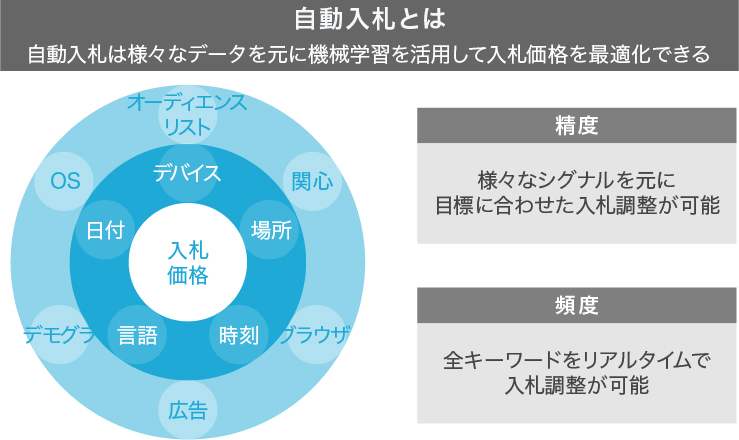

特に、P-MAXやショッピング広告など、近年注目されている自動化系フォーマットでは、成果にばらつきが出やすいため、外部水準との比較によって過剰投資や見落としを防げます。

平均ROASを上回るためのアパレル業界における広告戦略

ROASの平均値を把握することは、自社の広告パフォーマンスを評価するうえで重要な基準となります。一方で、業界水準を上回る成果を出すには、より踏み込んだ広告戦略の工夫が求められるのも事実です。

ROAS向上に向けた施策は多岐にわたります。そのなかで実施のインパクトが大きいものを挙げるなら、以下7つの戦略が有効です。

- ①:ペルソナの細分化

- ②:SNS広告でのビジュアル重視の訴求

- ③:ブランドストーリーと差別化ポイントの明確化

- ④:季節やセールなどの企画やそれに合わせた予算調整

- ⑤:リターゲティング広告でのLTVの向上

- ⑥:既存顧客との関係強化とリピート促進

- ⑦:ECサイト・LP・購入ページの改善

それぞれ個別にみていきましょう。

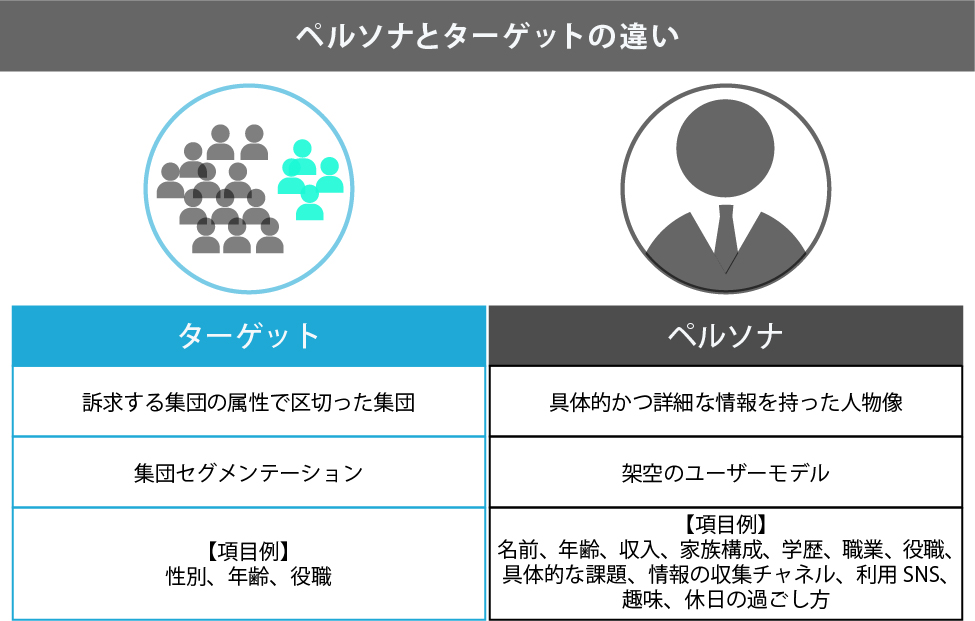

戦略①:ペルソナの細分化

アパレル業界における広告戦略の出発点は、ターゲットとなる顧客のペルソナをどれだけ細かく定義できるかにかかっています。ペルソナとは「理想の顧客像」を定義したものであり、自社商材から逆算した人物像を策定することで、ターゲティングの精度を向上させられます。

つまり、性別・年齢層・ライフスタイル・ファッションの好みといった基本属性に加え、購買タイミングや利用シーン、価値観までを踏まえた多面的なセグメント設計が求められるのです。

たとえば、同じ「20代女性」というカテゴリで考えてみましょう。この場合、「通勤用のきれいめファッションを探している層」と「トレンドを追いたいZ世代ファッション層」では求める情報や商品が異なります。それを踏まえて、自社がアプローチしたい層に適した訴求軸を見極めることで、広告のCTRやCVRを改善でき、結果的にROASの向上にもつながります。

広告クリエイティブや訴求文言、LPの構成にもペルソナごとの最適化を図ることが大切です。D2Cブランドを中心に、ファネルごとのペルソナの切り分けを行う企業も増えています。特に、新規獲得フェーズとリピート促進フェーズで使い分ける設計が効果的です。

戦略②:SNS広告でのビジュアル重視の訴求

アパレル業界では、商品そのものが視覚的な魅力に強く依存するため、広告においてもビジュアル要素が非常に重要です。特にInstagramやTikTokといったSNSプラットフォームは、ビジュアル訴求との相性がよく、ブランドの世界観を効果的に届ける場として重宝されています。

静止画だけでなく、動画による着用イメージの提示や、リアルな着用シーンを取り入れたリール・ストーリーズ広告は、ユーザーの共感と購入意欲を高める効果があります。

なお、2025年現在は、商品が多くモデルを高頻度で起用できない事業者は、AIモデルを採用するケースも増えてきました。AIで生成したモデルなら、時間やコストを削減しつつ、多くの広告クリエイティブを用意できます。

(出典:日本ネット経済新聞「【アパレル】ECサイトのSNS化が加速 進む商品画像の全画面表示や動画化」)

SNS広告では、CTRやCVRといった数値だけでなく「どれだけ印象に残るか」「どれだけブランドと共感できるか」といった定性的な反応も重視されます。視覚的インパクトとブランド文脈の両立が、ROAS改善につながるでしょう。

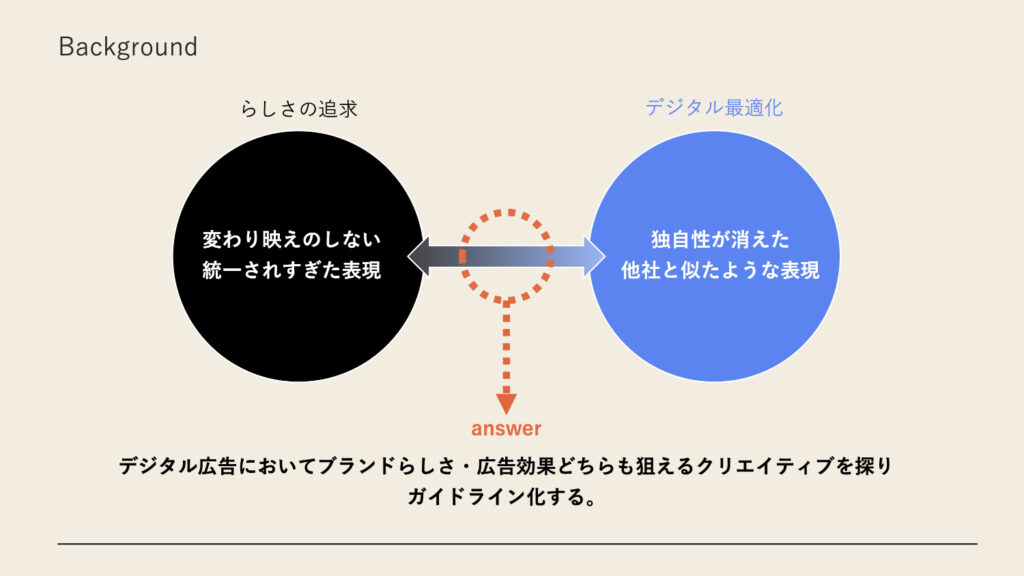

戦略③:ブランドストーリーと差別化ポイントの明確化

市場の成熟が進むアパレル業界では、商品単体のスペックや価格だけで差別化を図るのは難しくなっています。そこで重要になるのが、ブランドの背景にある「ストーリー」や「価値観」の伝達です。

ユーザーは単に服を買うのではなく、「そのブランドを選ぶ理由」を探しています。そのため、LPや広告バナー、SNS投稿、ECサイトのコピーなど、すべての接点で一貫したトーンとビジュアル表現を保つことが不可欠です。

広告クリエイティブは社内担当者以外に、外部パートナーが制作するケースもあります。その際、「自ブランドらしさ×広告としての訴求効果」の落とし所を捉えたクリエイティブを作成するためには、自社のバリュープロポジションをしっかりと定義しておく必要があります。

(出典:amana INSIGHTS「事例徹底解剖! デジタル広告やSNSで、ブランドクリエイティブを効果的に発信するための方法」)

たとえば、「サステナブルな素材を使用している」「地域の職人と連携している」「特定の文化的背景に根差している」といったストーリーを訴求することで、価格以上の価値を感じてもらうことができます。これは、短期的なROAS改善だけでなく、中長期的なブランドロイヤルティ形成にもつながります。

戦略④:季節やセールなどの企画やそれに合わせた予算調整

アパレル業界は季節性の影響を大きく受ける業界であり、春夏・秋冬のコレクションや年末年始、決算期のセールといったタイミングが、広告成果に直結します。

このような繁忙期には、通常よりも広告予算を集中的に投入することがROI向上の鍵となります。特にセールや新作発表の直前には、検索広告やショッピング広告において関連キーワードの入札を強化し、競合よりも先にユーザーの関心を獲得する戦略が有効です。

また、Meta広告やYouTube広告では、事前にティーザー広告やリマインド広告を活用し、潜在層へのアプローチを強化することも重要です。これにより、需要が急増するタイミングで効率よく売上げに結び付けることができます。

戦略⑤:リターゲティング広告でのLTVの向上

アパレル商材の購買は一度の接触で即決するとは限らず、比較検討や再訪を経て購入に至るケースが多いため、リターゲティングは極めて重要な施策です。

具体的には、商品ページを訪れたものの購入に至らなかったユーザーに対しては、閲覧アイテムに近い商品やコーディネート例を広告で提示することで、購入を後押しできます。

さらに、カート放棄ユーザーに対しては、「限定クーポン」「在庫残少」などのメッセージを活用することで、CV率の改善が期待できます。

このような再アプローチによってLTV(顧客生涯価値)を高めることで、ROASの向上にもつながるのです。プラットフォーム側の自動最適化機能と組み合わせれば、より戦略的なターゲティングが可能になります。

戦略⑥:既存顧客との関係強化とリピート促進

アパレル商品は一度購入したユーザーの好みに基づいて、継続的に提案を行うことでリピート購入の確率が大きく上がります。そのため、CRM(顧客関係管理)を通じて継続的な関係構築を行うことが、ROASを安定的に高めるための鍵となります。

具体的には、過去の購買履歴に基づくレコメンド配信や、会員ランク制度、ポイントキャンペーン、限定先行販売などが有効です。また、LINEやメールを活用したパーソナライズ配信も、リピート率の向上に大きく寄与します。

「既存客から売る方が新規客を獲得するよりもコストがかからない」という基本原則を前提に、広告施策とCRMを連携させることで、効率的にROASを押し上げることができます。

戦略⑦:ECサイト・LP・購入ページの改善

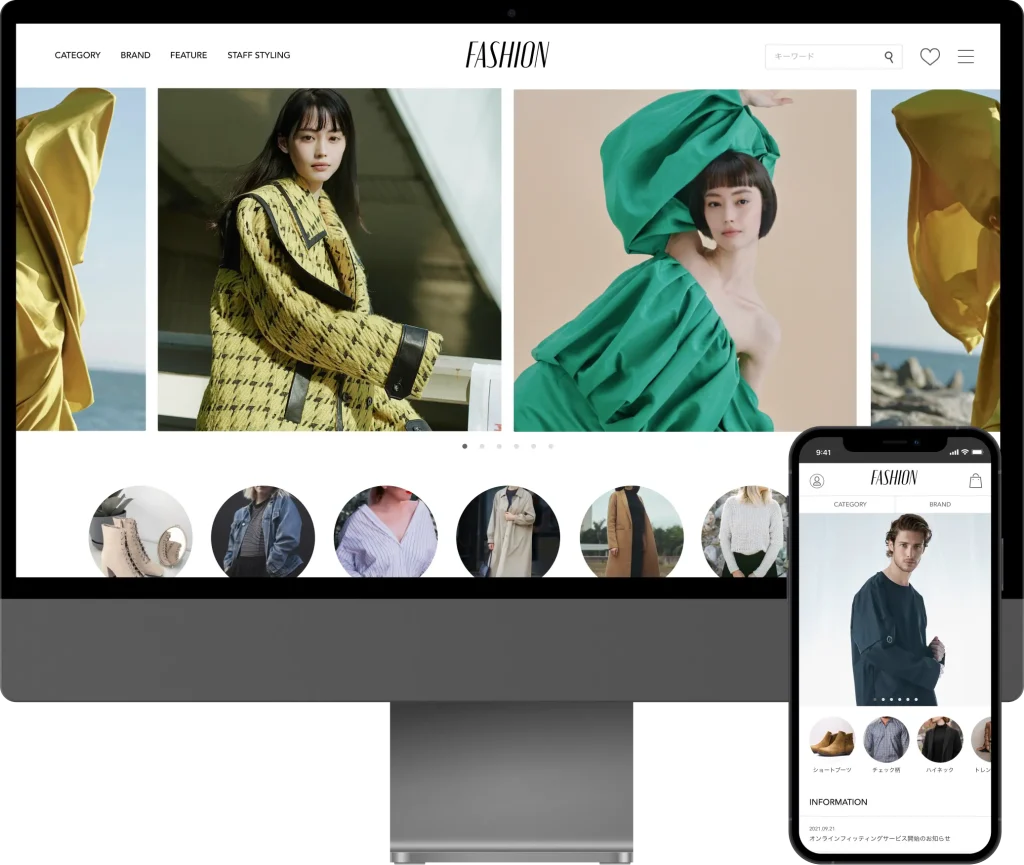

広告で獲得したトラフィックを無駄にしないためには、着地先となるECサイトやランディングページのUX(ユーザー体験)も見直す必要があります。

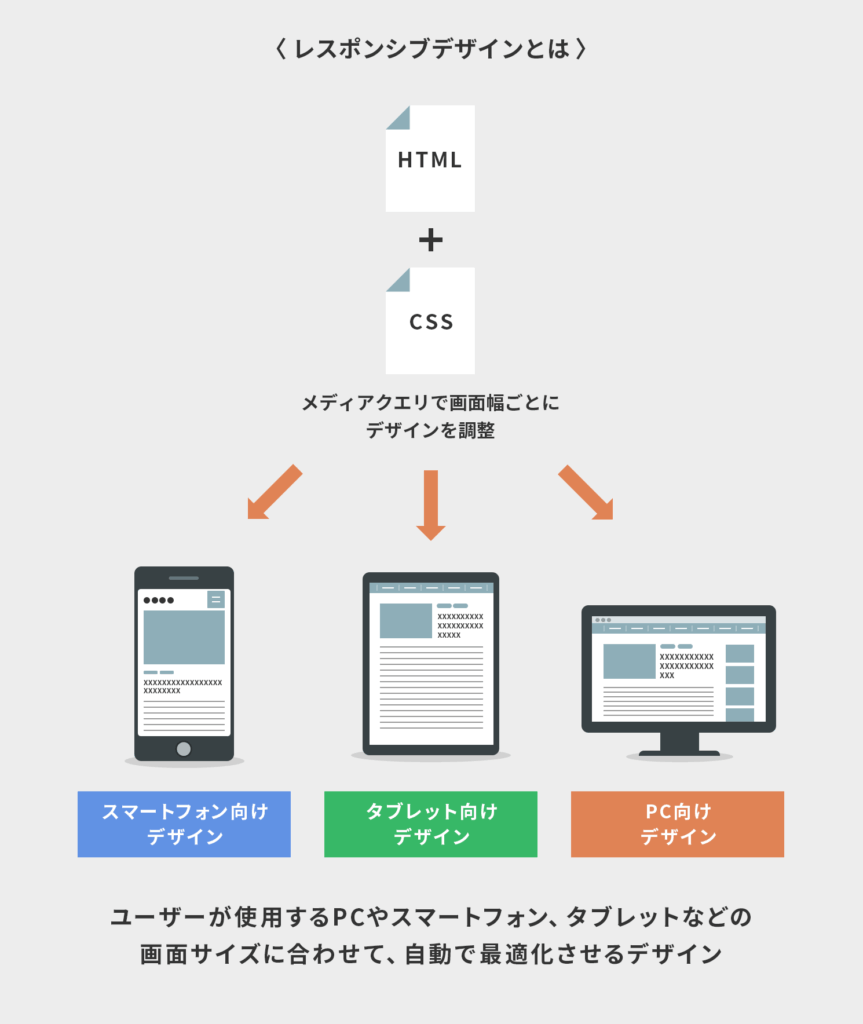

特にスマートフォンからのアクセスも多いと想定されるアパレル商材では、レスポンシブデザインも取り入れたモバイル最適化は必須です。表示スピードの高速化や、タップしやすいボタン設計、スクロール負荷の少ない構造などを整備しましょう。

(出典:COOSY BLOG「【初心者向け】レスポンシブデザインがわかる!メリットや作り方を解説」)

また、「カートに入れたが購入しなかった」ユーザーへのフォローとして、カート放棄対策(リマインドメールやプッシュ通知)を導入することで、CV率の底上げが図れます。こうした施策は直接的な広告成果に加え、全体的なROASの底上げに寄与します。

アパレル業界でROAS向上を実現した広告施策事例を紹介

ここからは、アパレル業界における広告施策の具体例について、以下の3つを紹介します。

- 具体例①:ユニクロ|ペルソナのローカライズ広告戦略で売上3.6倍を達成

- 具体例②:H&M|動画広告を活用した季節プロモーションでROAS+34%を達成

- 具体例③:ZARA|セグメントの細分化に基づいた広告配信でCVR改善

それぞれ個別にみていきましょう。

具体例①:ユニクロ|ペルソナのローカライズ広告戦略で売上3.6倍を達成

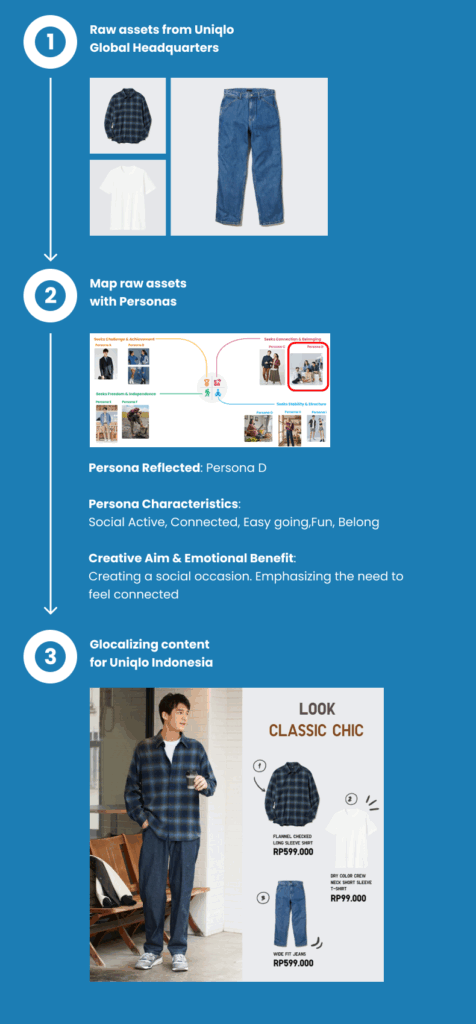

ファーストリテイリンググループの中核事業である「ユニクロ (UNIQLO)」は、インドネシア市場において、デジタル広告のパフォーマンス向上を目的に、現地の広告代理店AiSensumと提携し、ペルソナベースのマーケティング戦略を展開しました。

2023年1月に同国AiSensum社によって報告されたこの取り組みは、性別や年齢、心理的特性(動機、価値観、機能的・感情的ニーズ)などを考慮した詳細なペルソナを作成し、それぞれのペルソナに合わせたクリエイティブコンテンツを開発するというものです。

(出典:AiSensum「How Persona Based Marketing Increased Uniqlo Sales by 3.6X」)

同プロジェクトでは、ユニクロのグローバル本社が提供する高品質なクリエイティブ素材は、そのままでは現地の文化的背景や消費者の価値観に十分対応できていないとされました。

そこでAiSensum社は、性別・年齢・動機・価値観・機能的/感情的ニーズといった要素を含んだ詳細なペルソナを設計し、それに基づいてコンテンツをローカライズ。ペルソナごとに、製品がどのようにその人の社会的文脈にフィットするかを明確に描くことで、従来の機能訴求だけでなく、ロールオーディエンスに情緒的共感を促す「グローカライズ」広告展開を実現しました。

この戦略により、ユニクロの売上げは月間で3.6倍に増加し、ROAS(広告費用対効果)も大幅に向上したと報告されています。

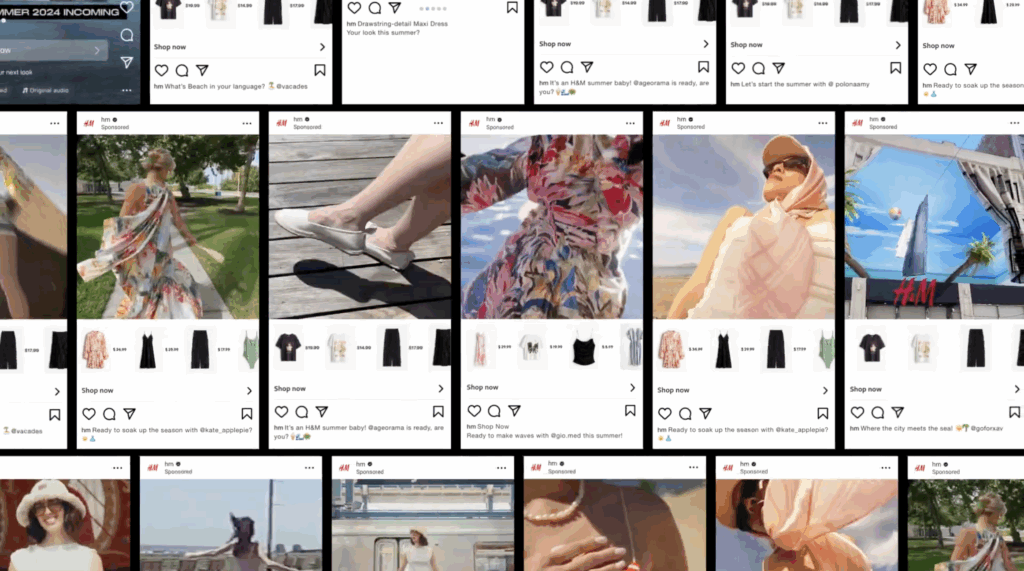

具体例②:H&M|動画広告を活用した季節プロモーションでROAS+34%を達成

スウェーデンの大手アパレル企業「H&M」は、オーストラリア市場を対象に、夏季プロモーションの一環としてMeta(旧Facebook)との協業で「Find Your Beach」キャンペーンを展開した際、ROASを大きく改善しています。

本施策では、InstagramやFacebook上での視認性を高めるために、ブランドの世界観を表現した短尺の動画広告を中心に配信を実施。リゾートシーンやビーチウェアの着用イメージを映像で提示することで、ユーザーの購買意欲を視覚的に刺激しました。

(出典:The Shorty Awards「H&M and Meta partner on ‘Find Your Beach’ summer campaign」)

キャンペーンは検索需要とエンゲージメントが高まる6〜7月に合わせて設計され、広告予算もこの時期に集中投下されました。その結果、製品ページへのトラフィックが400万PVを超え、動画広告の再生完了率は業界平均を上回る数値を記録。広告費用対効果(ROAS)は従来比で34%改善する成果につながりました。

こうした「ビジュアル訴求力のある動画広告」と「季節の波に合わせた予算設計」を組み合わせた戦略は、アパレル商材の特性に極めてマッチする施策といえるでしょう。

具体例③:ZARA|セグメントの細分化に基づいた広告配信でCVR改善

スペインのデジタル戦略支援企業KIVALUE社が発表したレポートによると、同国発のファストファッションブランド「ZARA」は、顧客データの活用とペルソナ設計の精緻化により、広告配信の効率を飛躍的に高めたと報告されています。

ZARAは、年齢層・購買頻度・閲覧傾向といった行動ログをベースに、細分化されたセグメントごとの広告クリエイティブを生成。特に、同一商品であっても「出勤時に着用したいミレニアル女性」と「Z世代の週末カジュアル層」で訴求ビジュアルや訴求文を明確に変えるなど、ターゲティングの文脈最適化を実施しました。

これにより、Meta広告を中心としたSNS広告キャンペーンにおいて、セグメント別の平均CTRが12.5%改善、CVRは従来比で約18%向上しました。また、ROASは最も成果が高かったセグメントで平均5.1を記録しており、業界平均を大きく上回る結果となったとのことです。

まとめ

アパレル業界においてROASは、単なる数値ではなく、「どの広告施策が収益に結びついているか」を可視化し、次の打ち手を見極めるための指針といえます。とりわけ、在庫リスクが常に伴うこの業界では、ROASの高低が即座に収益構造へ影響を及ぼします。

あらためて強調したいのは、ROASを改善する上で「銀の弾丸」的な施策は存在しないということです。顧客理解、ビジュアル設計、チャネルの選定、LP改善、CRMとの連携など、あらゆる積み重ねが最終的な成果を左右します。

また、ROASは時期や施策ごとに変動します。「一定値を維持する」のではなく、「継続的に観察し、学び、調整する」プロセスそのものが成果改善の本質といえるでしょう。実際に成功している企業は、ROASを“広告の評価指標”としてだけではなく、“意思決定の判断軸”として組織全体で活用しています。

在庫リスクが高い業界だからこそ、データに振り回されるのではなく、データを使って戦略を導く。その視点こそが、これからのアパレル広告運用に求められる姿勢といえます。

豪州ビジネス大学院国際ビジネス修士課程卒業。複数企業と起業を経てBtoB専業マーケティング代理店へ。その後、外資SaaSのユニコーン企業の日本法人立上げを行い、法人営業開始後マーケティング責任者として創業期を牽引。現在、日本のBtoBマーケティングの支援事業を行う株式会社LEAPTにて代表取締役。また、株式会社Shirofuneの外部マーケティング責任者を兼任。