SNS広告におけるROAS測定の重要性と高めるためのポイントを解説

- 菊池 満長

総務省の令和5年の調査によると、平日のSNS平均利用時間は全年代で38.9分、10代〜30代では60分を超えています。今やSNSは生活のインフラになりつつあり、企業にとってもお客様にリーチするための重要なマーケティングチャネルのひとつです。

SNS広告は誰でも始めやすい一方で、成果を上げるには複雑かつ丁寧な運用と正確な指標管理が求められます。「クリックは多いのにROAS(広告費用対効果)が伸びない…」「反応が良い投稿や広告が時々あるが、成果が安定しない…」と悩む担当者も少なくありません。広告の効果を正しく評価するには、どの広告が、どれだけ売上げにつながったかを定量的に見る視点が不可欠です。

そこで重要になるのがROASです。ROASは広告投資の効率を可視化し、クリエイティブやフォーマット、ターゲティングごとの勝ちパターンを見極める指標となります。変化の激しいSNS広告では、この指標を継続的に分析・最適化する体制が競争優位につながるでしょう。本記事では、ROASの基本から、SNS広告での実践手法、成功事例までを体系的に解説していきます。

ROASの定義と計算方法の振り返り

SNS広告の文脈に入る前に、まずはあらためて、一般的なROASの定義と計算方法を振り返りたいと思います。基礎情報として、振り返ってみてください。

ROASの定義

ROAS(Return On Advertising Spend:ロアス、アールオーエーエス)とは、広告費に対してどれだけの売上げを生み出したかを示す指標です。広告費1円あたりに対する売上額を表しており、広告運用における最も重要な指標のひとつとされています。

ただし、ROASはあくまで「売上ベース」の指標であり、利益を直接反映しているわけではありません。そのため、ROASの数値が高くても、実際には利益がほとんど残らないケースもあります。一方で、ROASが一見低く見えても、長期的に見ればLTV(顧客生涯価値)などを通じて大きな利益につながる場合もあります。

重要なのは、ROASだけに依存せず、ROI(投資利益率)やLTVといった中長期的な視点で利益を測る指標とあわせて分析することです。複数の指標を組み合わせて評価することで、その広告の多角的な成果を見極める精度が高まります。

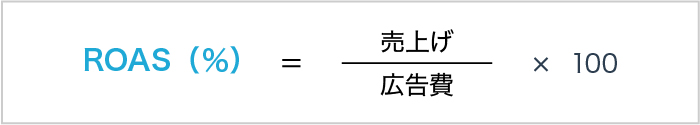

ROASの計算方法

ROASの計算式はシンプルで、「売上げ ÷ 広告費 × 100%」によって算出できます。

ただし、SNS広告におけるROASは、媒体ごとにアトリビューション(貢献度)の仕様や計測方法が異なる点に注意が必要です。たとえば、Meta広告では「7日クリック・1日ビュー」がデフォルトのアトリビューション設定となっており、TikTokやLINE広告ではそれぞれ独自のルールが適用されています。そのため、ROASを正確に測定するためには、各媒体の仕様を理解しておくことが前提となります。

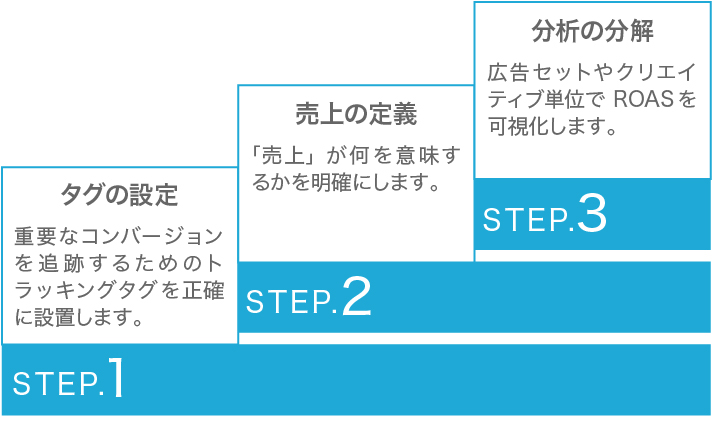

正確な分析を行うには、次のようなステップに沿った対応が必要です。

STEP1:コンバージョンタグの正確な設定

MetaピクセルやTikTokピクセル、LINE Tag、あるいはコンバージョンAPIといったトラッキングタグを正しく設置し、購入・問い合わせ・アプリインストールなどの重要なコンバージョンを確実に取得できる環境を整備します。

STEP2:売上げの定義を明確にする

「売上げ」とは何を指すのかを、媒体やビジネスモデルごとに明確にすることが重要です。ECサイトであれば購入金額を指すのが一般的ですが、BtoBの場合は受注金額やLTV(Life Time Value:顧客生涯価値)までを評価対象とするかどうかを検討する必要があります。特にリード獲得型のSNS広告においては、初回の売上げだけで判断すると実態を見誤るリスクがあります。

STEP3:広告単位での分解分析

広告セットやクリエイティブ単位でROASを可視化することにより、どの広告がどれだけの利益に貢献しているかを明確に把握できます。これにより、より適切な予算配分が可能になります。

複数のSNS広告を同時に運用する場合には、売上げの定義を統一し、コンバージョン計測の精度を高めることが不可欠です。こうした前提がずれてしまうと、ROASを正しく算出できず、誤った判断につながる可能性があります。

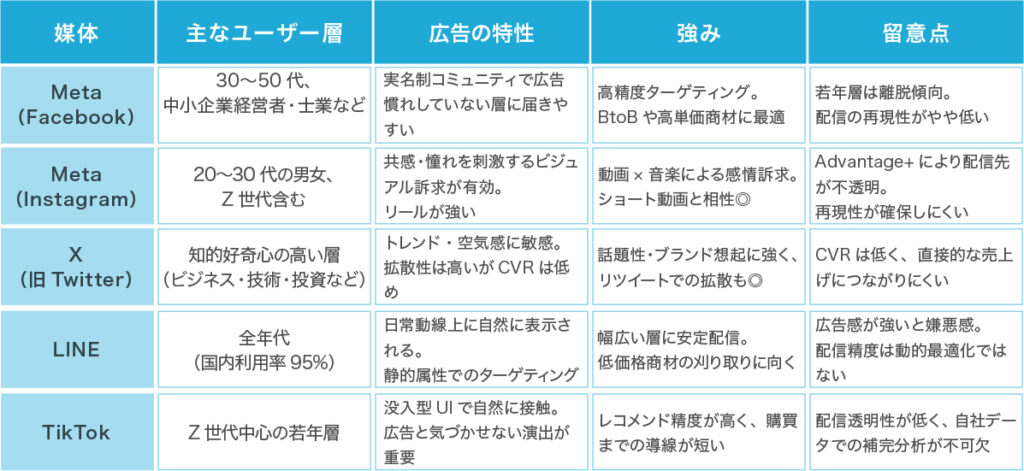

SNS広告の種類とその特徴

一口に「SNS広告」といっても、各プラットフォームごとに広告フォーマットや配信ロジック、ユーザー層が大きく異なります。媒体ごとの特性を理解し、自社の目的に最適なSNS広告を選定・運用することが、ROAS最大化への第一歩です。以下では、主要なSNS広告媒体について、それぞれの特徴をわかりやすく整理していきます。

Meta広告

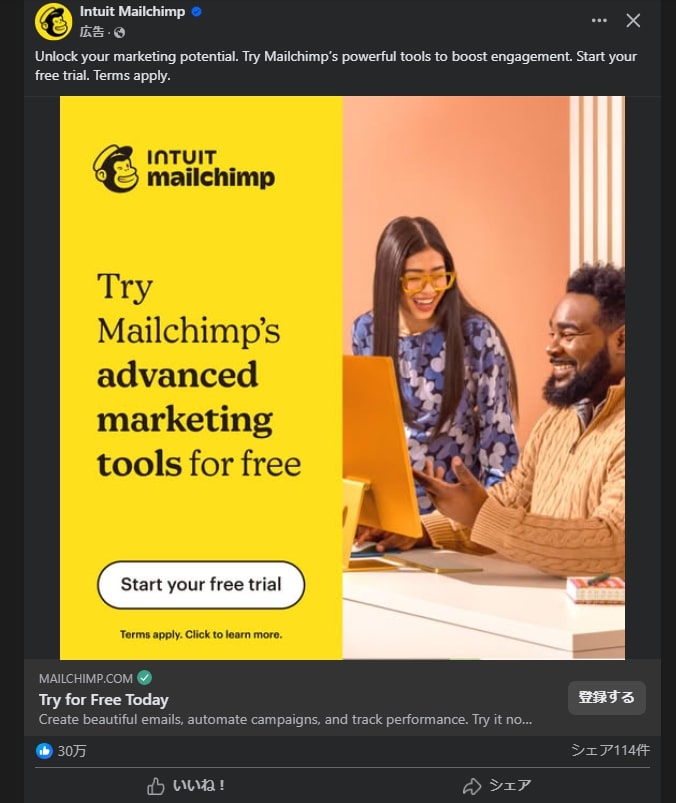

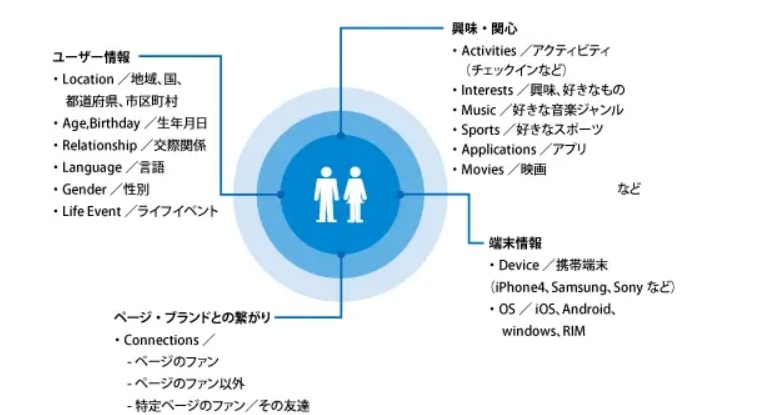

Meta広告は、FacebookやInstagramなどMeta社が提供する複数のプラットフォームを横断して広告配信できる点が大きな強みです。広告管理は「Meta広告マネージャ」から一元的に行え、極めて精度の高いターゲティング、広告フォーマットの多様性、高度なコンバージョン計測機能を兼ね備えています。

Facebook広告

Facebookは、実名制でつながるユーザー同士の投稿を中心とした、クローズドなコミュニティ型SNSです。総務省の令和5年度の調査によると、利用率が高いのは30代(44.4%)、40代(39.3%)、50代(32.6%)であり、比較的年齢層の高いユーザーが中心となっています。

若年層の多くは他のSNSへ移行していますが、実際の運用体感としては、中小企業の経営者や士業関係者の利用が目立ちます。そのため、Facebook広告はBtoBビジネスや高単価商材、地域密着型のビジネスと相性が良い媒体といえるでしょう。

Facebookの特長としては、高精度なターゲティング機能が挙げられます。さらに、比較的広告に慣れていない中高年層のユーザーが多く、UIやレイアウトが広告らしさを感じさせにくいこともあり、クリック率が高くなる傾向にあります。BtoC領域でも、中高年層をターゲットとする場合には、有効な選択肢となる可能性があります。

(出典:Facebook)

Instagram広告

Instagramのユーザー層としてZ世代が多いのは事実ですが、主な利用者は20〜30代です。女性向けのSNSというイメージを持たれがちですが、実際には男性ユーザーも多く、10代から30代の若年層に効率よくアプローチできるSNSといえます。

(出典:Meta)

この媒体の特徴は、自己演出や憧れといった感情がベースにある点です。画像や動画を通して他者のライフスタイルをのぞき見し、「自分もこうなれたらいいな」と感じるユーザーが多く見受けられます。こうした傾向を踏まえると、機能面よりも「こんな生活を送りたい」「この世界観に憧れる」といった感情に訴える表現のほうが効果的であると考えられます。

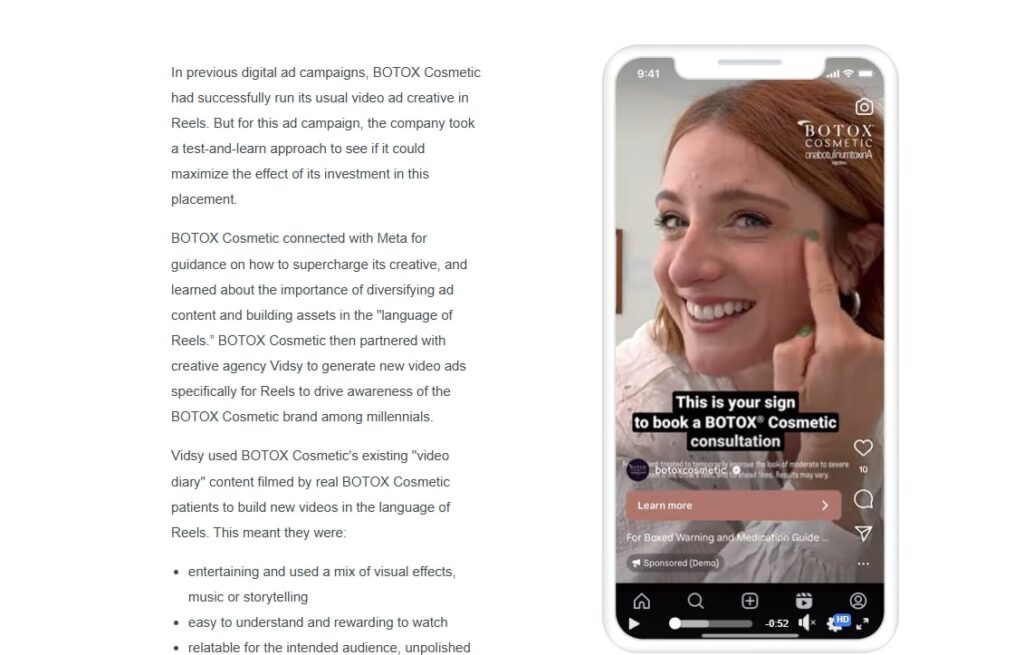

Instagram広告の主な配信面は、フィード、ストーリーズ、リールの3つです。中でも、最近はリールへの広告配信が注目されています。その理由として、動画と音楽を組み合わせたリッチな訴求が可能であること、また広告色が比較的薄いためユーザーに受け入れられやすいことが挙げられます。さらに、主要ユーザー層がTikTokと重複しており、ショート動画への親和性が高いことも一因です。

一方で注意すべき点は、広告の再現性が低いことです。これはFacebook広告にも共通しますが、Metaには「Advantage+オーディエンス」という機能があり、配信中のパフォーマンスをもとに「最も成果が出そうなオーディエンス」へ自動的に広告を集中させる仕組みが存在します。強力な機能ではあるものの、その配信先の詳細は広告主側には開示されません。つまり、成果は出ていても、どのような層に刺さっているのかが把握できず、同じ訴求を再現しにくくなるのです。

X広告(旧Twitter広告)

X(旧Twitter)の特異性が最も発揮されるのは、テキストによる訴求力とその場の空気感にあります。情報を文字で伝えると同時に、時事性やユーザーの心理的共鳴といった要素に大きく左右される点が大きな特徴です。タイムライン上の情報をリアルタイムで追うユーザーが多いため、トレンド性の高いキャンペーンやイベントとの相性が非常に高い媒体といえるでしょう。

(出典:Xビジネス)

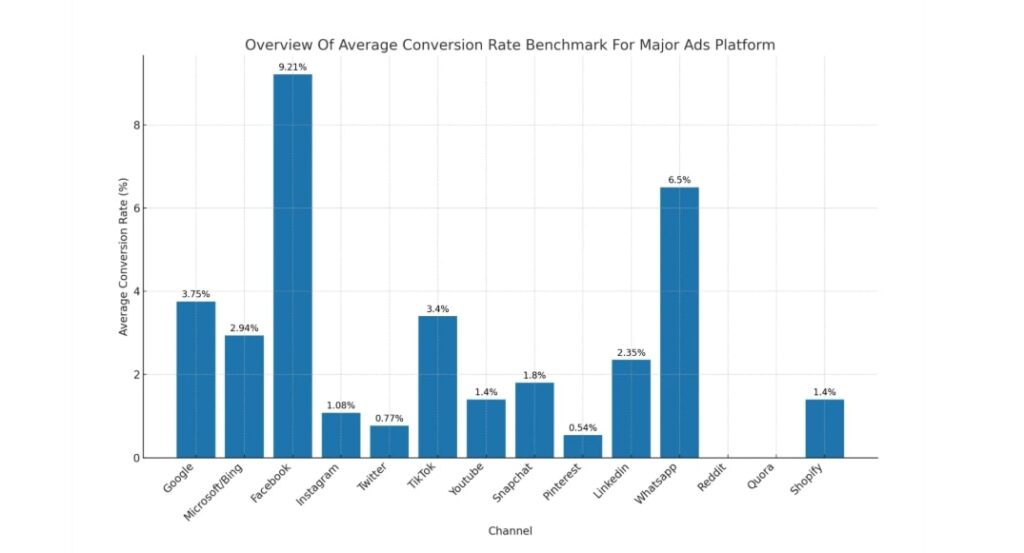

X広告はエンゲージメントを得やすいというメリットがありますが、その一方で平均CVRは0.77%と低く、たとえばFacebook広告の平均CVRと比較しても明確な差があります。この低さの背景には、Xのタイムラインの回転の速さやユーザーが情報収集を目的として利用していることが挙げられるでしょう。つまり、広告は目に入っても購入には至りにくいという構造があるのです。

(出典:BusinessDIT)

ただし、Xには知的好奇心の高いユーザー層が多く、たとえばビジネスパーソン、技術系ユーザー、投資家、アニメ・ゲームファンといったコミュニティでは、リツイートを通じて広告が自然に拡散される可能性もあります。このような特性を踏まえると、X広告はCVRだけで評価するのではなく、ブランド想起や認知の質、話題性といった観点からの評価も考えるべきかもしれません。

LINE広告

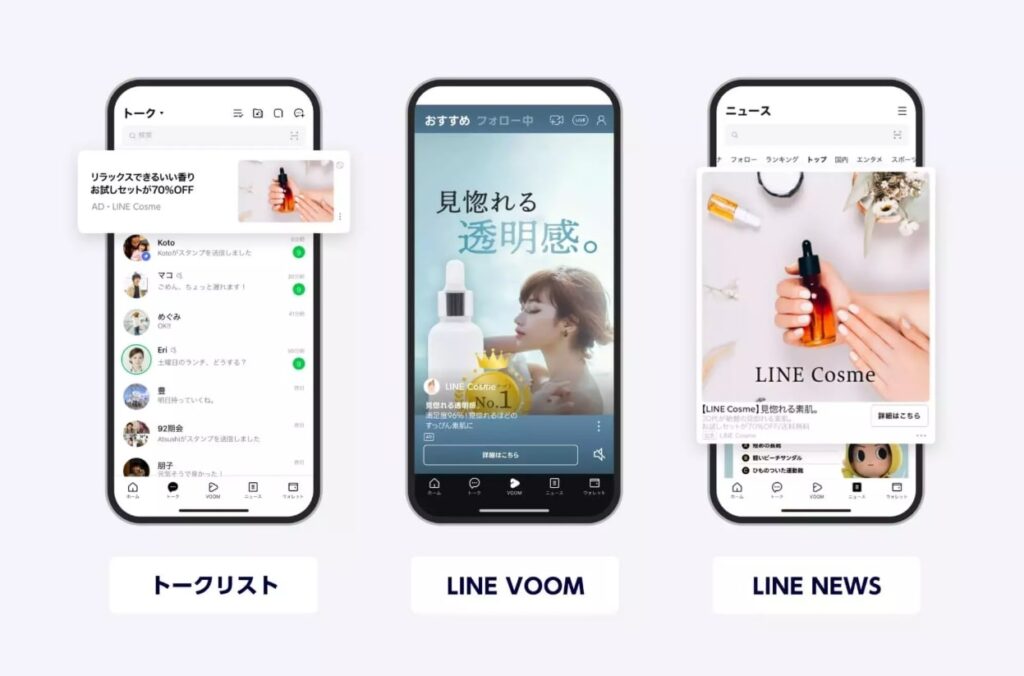

国内のSNS広告において、最も広いリーチを持つのがLINEです。総務省の調査では、全年代の利用率が約95%に達しており、日本人の生活インフラに近い存在といえます。LINEの強みは、トークリストやニュース、LINE VOOM、マンガなど、ユーザーの日常動線上に自然に広告を表示できる点にあります。

(出典:LINEヤフー for business)

ただし、LINEは本質的に連絡手段として使われており、InstagramやTikTokのようにエンタメ消費を目的としたSNSではありません。ユーザーは広告を見ることを期待しているわけではないため、いかに嫌悪感を与えずに届けるかが成果を左右します。

広告が配信される面は、ながら見されやすい特性があります。そのため、没入型の動画よりも、一瞬で注意を引くバナー型のクリエイティブが適しています。また、リッチメニューなど直感的に操作できるUIや、隙間時間での閲覧という使用環境も相まって、ユーザーは情報を深く比較検討するよりも、その場の印象や気分で購入を決定する傾向があります。こうした特性を踏まえると、LINE広告は低価格帯のBtoC商材に向いた刈り取り型の媒体と位置づけるのが現実的です。

ターゲティングは、年齢や性別、エリア、興味関心、フォロー情報といった静的な属性情報をもとに行われます。Metaのような機械学習による動的最適化ではありませんが、一定の精度を保ちながら、安定した配信が可能です。特に、大規模な配信においても誤配信リスクが低いという点は大きな利点です。

総じて、LINE広告は広く浅く情報を届けるマス型の役割に適しており、爆発的な成果を狙うよりも、確実に認知を獲得し、購買につなげる堅実な運用に向いています。

TikTok広告

TikTok広告は、Z世代を中心とした若年層への高いリーチを特徴とするプラットフォームです。ショート動画をテンポよく視聴できるUIにより、自然な流れで広告と接触できる点が強みです。

中でも、インフィード広告やトップビュー広告などの「没入型体験」は、ブランドへの好意形成や話題化に効果を発揮します。最近ではTikTok Shopとの連携により、広告から購入までの導線がスムーズにつながる設計が整いつつあり、ROASの向上にも寄与しています。

(出典:TikTok for Business)

一方で、強力なレコメンドアルゴリズムの裏返しとして、ターゲティングの透明性は低く、意図した層に届いているかを検証するには、自社データとの突き合わせが必要です。また、TikTokユーザーは広告閲覧が目的ではないため、広告感が強いと即スキップされる傾向があります。

そのため、「これって広告だったの?」と思わせるような、ユーザー体験に溶け込むクリエイティブ設計が、成果を左右する鍵です。実際に最近ではショートドラマ形式の動画広告が増加しています。

SNS広告においてROASの目標値の目安

SNS広告におけるROASの目標値は、業界や商材の種類、ユーザーの購買サイクル、さらには広告の目的によって大きく異なります。そのため、すべての企業に共通する目標値を一律に設定することは適切とはいえません。ただし、業界のベンチマークや媒体ごとの傾向を把握しておくことで、自社のKPI設定や改善の判断基準を持つことが可能になります。

たとえば、ベンチマーク分析ツールであるVarosのデータによると、2025年時点でのFacebook広告における平均ROASは219%とのことです。これは広告費10万円に対して、約21万9000円の売上げが発生していることを示しています。ただし、ROASが100%を超えたからといって黒字になるとは限りません。広告経由で獲得した顧客については、実際の粗利やリピート率なども加味して評価する必要があるためです。

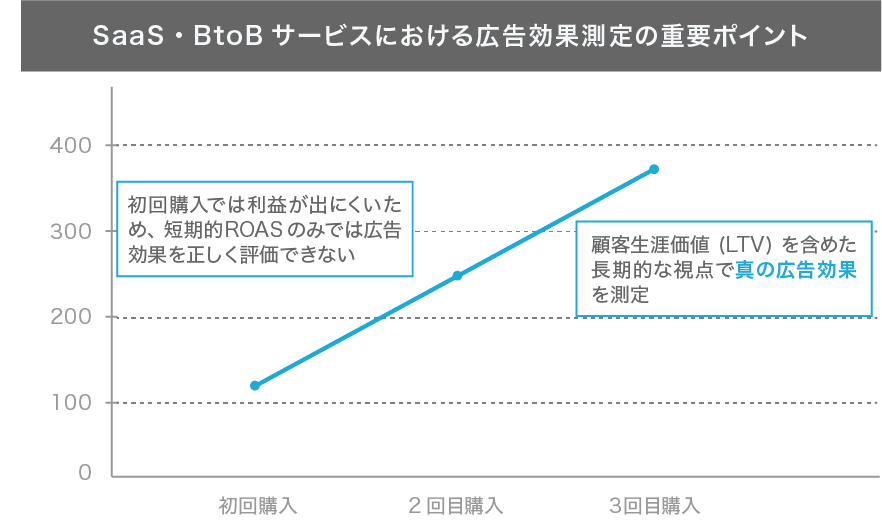

とくにSaaSやBtoBサービスのように、初回購入では利益が出にくいビジネスモデルでは、ROASだけで広告効果を判断するのは適切ではありません。このような場合には、初回購入時点でのROASと、LTV(顧客生涯価値)を加味した長期的なROASの両面から設計・評価することが求められます。

また、こうした平均値はあくまで参考値であり、最も重要なのは自社の事業モデルや許容できる広告コスト、そしてどこまでを成果とみなすかという定義を明確にすることです。たとえばEC事業者であれば、CPAやAOV(平均注文単価)とのバランスから、目標とするROASの下限ラインを設定する必要があります。BtoBにおいては、営業プロセスに進んだ案件数をKPIとし、ROASと併用して評価するとよいでしょう。

このように、何を目標値とするか、どの数値と比較するかといった前提が伴っていなければ、有効な意思決定にはつながりません。だからこそ、自社の利益構造やLTVと連動させた、戦略的な視点での評価が不可欠です。

SNS広告においてROASを測定するのがなぜ大事なのか

ここまで見てきたように、SNS広告は媒体ごとに特性が大きく異なるため、何が成果を生んでいるかをリアルタイムで把握し、迅速に改善していく姿勢が求められます。特にROASは、広告運用の投資効率を示す最重要指標であり、これを継続的に測定・分析することは、成果最大化だけでなく、意思決定のスピードと質を左右する極めて重要な行為です。以下では、SNS広告におけるROAS測定の重要性を、3つの視点から具体的に解説していきます。

ターゲット精度の高さと即時性を活かした投資効率の可視化

主要SNSは、膨大なユーザーデータと高度なアルゴリズムを組み合わせることで、高精度なターゲティングを可能にしています。数億人規模のユーザーが存在するプラットフォーム上で、それぞれの興味関心や行動履歴などをもとに広告配信を最適化するため、短期間で大きな反応を得やすいというメリットがあります。

これはリアルタイム入札(RTB)など、Adtechの技術進歩とともに発達してきた背景があり、従来のマス広告では困難だった「個別に最適化した広告」を短期間で実装できる点が特徴です。

たとえばMeta広告では、世界中の約36億人のユーザー情報を活用し、機械学習のアルゴリズムを使ってターゲットを精密に選定します。企業が想定していない潜在層へも自動的にリーチできるため、新規顧客との接点創出に大きな可能性があるといわれます。

TikTokにおいても同様に、独自のレコメンドAIがユーザーの行動傾向を分析し、広告のパフォーマンス向上を図る仕組みです。こうしたSNS広告の高精度ターゲティングは、広告を見てもらうだけでなく、いかに継続的に利用してもらうかという観点でも活用が期待されます。

SNS広告の強みは、まさにこの精密なターゲティングと即時性にあります。配信開始から数日、場合によっては数時間でクリック数やコンバージョン数などのデータが蓄積され、そのデータをもとにした迅速なPDCAサイクルが回せるため、他のメディアと比較しても投資効率を高めやすいといえます。たとえばマーケティングの基本理論である「STP(セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニング)」を実践する際、セグメンテーションとターゲティングの部分でSNS広告の即時性は極めて有効です。

ただし、クリック率やコンバージョン率(CTRやCVR)が高いからといって、必ずしも売上げや継続購入につながるわけではありません。たとえばInstagramやTikTokで安価な商品を大々的に訴求した結果、瞬間的に多くの購買があったとしても、購入者の大半がリピートしなければLTV(顧客生涯価値)は伸びず、長期的にはROASが下がってしまいます。

マーケティングファネルやカスタマージャーニーを俯瞰すると、認知から購入まではスムーズでも、その後のロイヤルティ形成や継続購入へとつながる仕組みを整えていないと、利益貢献が限定的なままで終わってしまうのです。

SNS広告ではFOMO(見逃すことへの恐れ)が生じやすい環境があるため、ユーザーは「今逃すと損をするかもしれない」という心理的な圧力から、勢いで購入を決断しやすいという特性があります。そのため短期的なCVR向上は見込みやすいのですが、購入したユーザーが長期的なファンにならなければ、LTV向上には寄与しません。この点を見誤ってしまうと、獲得単価やクリック率ばかりを注視してしまい、広告投資の本当の成果を見落としてしまう可能性があります。

だからこそ、SNS広告においては、CVRやCTRなどの短期指標だけに頼るのではなく、最終的にどれだけLTVを高められたかという視点が不可欠です。SNS広告はたしかに短期間で成果を見やすいですが、その成果を真に意味のあるものにするには、最終的にどれだけ利益をもたらす顧客が獲得できたのかをROASや顧客ごとの収益データから見極める必要があります。

クリエイティブやフォーマットの多様性を踏まえた予算配分の最適化

SNS広告における予算配分では、媒体ごとの平均ROASだけを基準に判断すべきではありません。重視すべきなのは、フォーマット、訴求軸、そしてユーザーの反応フェーズです。

SNS広告の魅力のひとつは、ストーリーズ、カルーセル、リールなどさまざまなフォーマットや配信面を試せることです。たとえばInstagramの場合、フィードに配信する静止画よりも、リールに配信するショート動画の方がROASが高くなる可能性があります。このように、同じ媒体内であってもフォーマットや訴求内容によって成果に大きな差が出るようになっています。

フォーマットの違いは単なる見た目の差ではなく、ユーザーの注意状態に働きかける重要な要素でもあります。たとえば、リールはテンポを重視する瞬発的な視聴スタイルに合致し、静止画は立ち止まって内容を吟味したいユーザーに適しています。こうした特性を無視し、媒体単位で成果を判断することは、誤った意思決定につながりかねません。

最適な予算配分とは、すでに成果を出しているクリエイティブ、いわゆる勝ちパターンに予算を集中させ、それ以外のパターンはテスト枠として検証・育成していくことです。再現性のある施策に資源を投下しつつ、次の打ち手を育てる構造が、広告運用の安定性と成長性の両立につながります。

アルゴリズム変動やユーザー行動変化への柔軟なPDCAサイクルの加速

各SNSは頻繁にアルゴリズムを変更しており、広告の表示順位やターゲティング精度が突然変わることも珍しくありません。さらに、季節や社会的トレンド、経済状況の影響で、ユーザーの行動や購買意欲が大きく変動するため、広告成果の安定が難しいことも課題です。

このように変動の激しい環境下では、常にROASを測定し続けることで、変化の兆候を早期に把握し、迅速にPDCAを回すための基盤を築けます。SNS広告は他媒体に比べ、クリエイティブの差し替えやターゲティングの変更が容易です。そのため、定期的なROAS評価と施策の見直しを繰り返すことで、状況の変化に柔軟に対応し、成果の最大化が可能になります。

ROASを軸としたPDCAの高速化は、競争の激しい広告市場において差別化の鍵となり、最終的にはマーケティング全体の成否を左右する要因にもなります。

(出典:LINE)

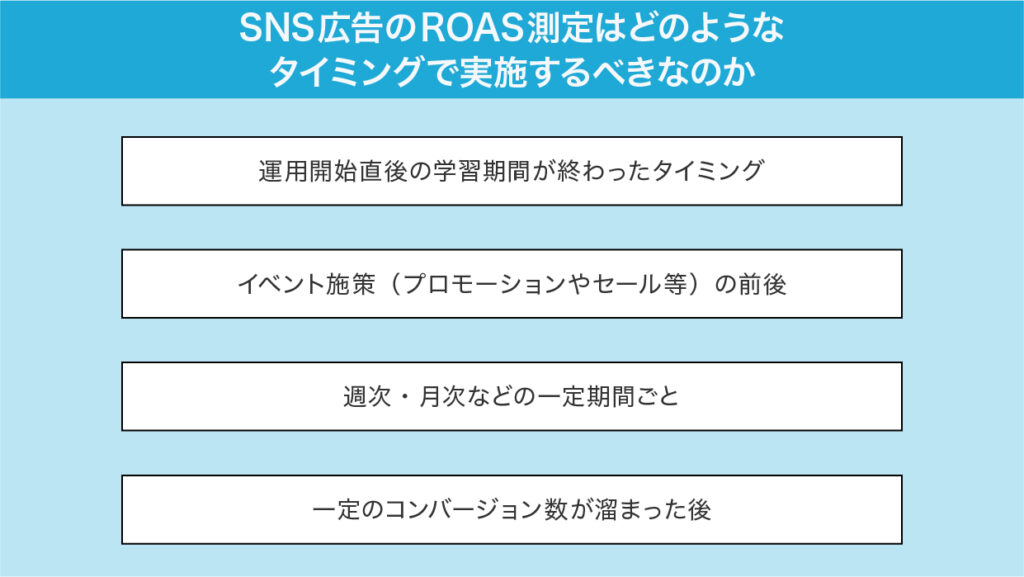

SNS広告のROAS測定はどのようなタイミングで実施するべきなのか?

SNS広告においては、ユーザーの行動変化やアルゴリズムの影響を受けやすいため、計測タイミングの設計そのものが成果に直結する重要なポイントです。ここでは、ROASを測定すべき代表的な4つのタイミングについて、理由と背景を含めて詳しく解説します。

運用開始直後の学習期間が終わったタイミング

広告配信を開始してから一定期間は「学習フェーズ」と呼ばれるアルゴリズムの最適化期間に入ります。

この間は配信が不安定になり、コンバージョン数やCPC、CTRなどの指標が大きく変動しやすくなります。特にMeta広告では、約50件以上のコンバージョンが発生しない限り、アルゴリズムが最適化されないとされており、この段階でのROASデータは十分に信頼できるとはいえません。

そのため、広告配信の直後ではなく、学習フェーズが一巡し、配信が安定してから本格的にROASを評価するのが望ましいとされています。このタイミングで成果を見極め、ターゲティングやクリエイティブの改善方針を立てることで、無駄なコストを抑えつつ、精度の高い施策につなげることが可能です。

イベント施策(プロモーションやセール等)の前後

イベントは、ユーザーの関心や検討意欲、信頼感が一時的に高まる重要なタイミングです。この熱量を逃さず売上げに結びつけるには、SNS広告の即時性と精緻なターゲティングが不可欠です。イベントのタイミングに合わせて広告を展開し、その成果をROASで可視化することが、投資対効果を明確に把握する有効な方法となります。

本来、イベントとSNS広告は連動させて運用すべきです。展示会、セミナー、キャンペーン、製品発表会といった機会は、ユーザーの心理が認知から検討へ自然に進む重要な局面であり、この瞬間に広告を投下することで、記憶を喚起し、行動を促すことが可能になります。

しかし、イベントと関連付けてROASを測定しなければ、広告がイベントの効果を高めたのか、それとも無関係だったのかを判断する術がありません。たとえば、イベント前後で広告費を一定に保ちつつ、前10日間のROASが500%、後10日間で1200%に上昇した場合、イベントによって検討層の関心が高まり、SNS広告が熱量の高い層に届いたと推察できます。さらに、広告がフォローアップ施策として機能したことも示唆されます。

このように、ROASはイベントが売上げにどの程度貢献したかを示す、間接的ながら信頼性の高い証拠となります。

週次・月次などの一定期間ごと

SNS広告のパフォーマンスは日々変動します。媒体アルゴリズムの学習フェーズ、オークションを左右する競合の出稿状況、広告クリエイティブの摩耗、曜日や時間帯の特性、月末月初に見られる購買心理の変化など、あらゆる要素が影響を及ぼすからです。このため、常に高水準のROASが持続するとは限りません。

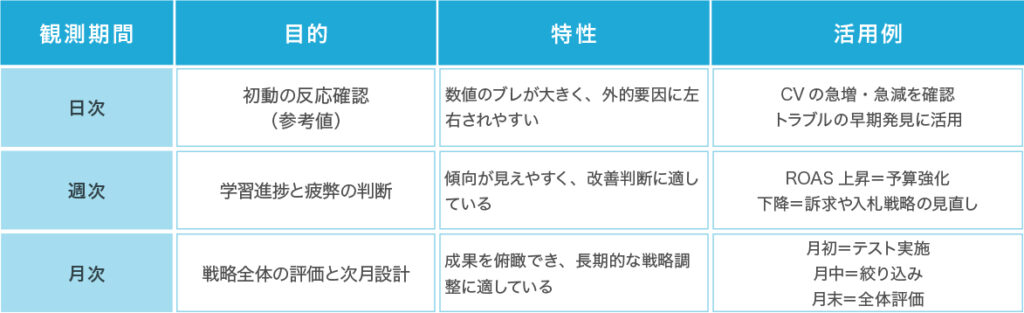

これを踏まえ、以下の期間でROASの測定をしましょう。

また、BtoBや高単価商材など、検討期間が長いプロダクトではROASに反映するまで時間がかかることがあります。たとえば、コンバージョンから商談、成約までに1〜3カ月かかる場合、その月のROASがゼロに見えることも十分にあるでしょう。このようなケースでは、週次でリードの質をチェックし、月次では「追跡ROAS」などの補助指標を併用して評価することが求められます。

実務上は、日次で初動を確認し、週次で変化を把握、月次で全体の投資効率を評価するという三層構造での運用が効果的です。各時間軸に応じた視点を持つことが、広告運用の精度を高める鍵となります。

一定のコンバージョン数が溜まった後

ROASの信頼性は、もとになるコンバージョンデータの量に大きく左右されます。特に高単価商品やBtoB商材の場合、1件のコンバージョンがROAS全体を大きく変動させるため、サンプル数が少ない段階では、統計的に意味のある結論を導くことが難しくなります。

目安としては、少なくとも数十件、可能であれば100件以上のコンバージョンが蓄積された段階で、ROASを分析するのが望ましいといえます。十分なデータがあれば、特定の訴求や媒体、ターゲットが一貫して成果を上げているかを客観的に評価し、感覚に頼らずデータに基づいた改善が可能です。

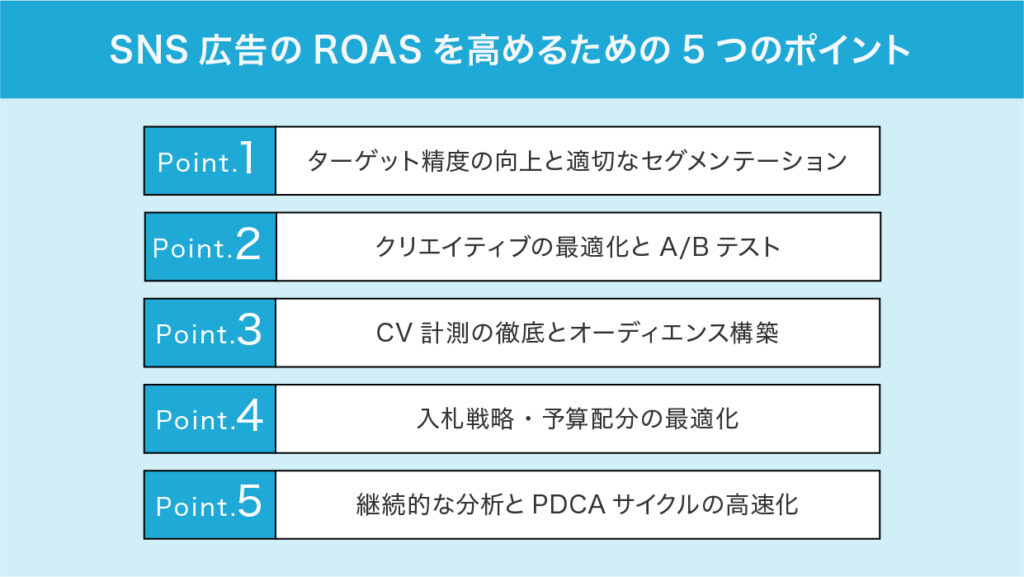

SNS広告のROASを高めるための5つのポイント

ROASは単なる結果ではなく、広告の設計、配信、改善といったすべての運用プロセスから生まれます。SNS広告ならではのターゲティングの柔軟性、クリエイティブの多様性、短期間での効果検証といった特性を活かすことで、ROASは戦略的にコントロールすることが可能です。

以下では、SNS広告のROASを高めるうえで特に重要な5つの視点を取り上げ、それぞれに対して現場で実践すべき具体的な施策を解説していきます。

ポイント1:ターゲット精度の向上と適切なセグメンテーション

SNS広告の成否は、クリエイティブ以前にターゲティング設計の精度にかかっているといっても過言ではありません。SNSは、クリックを集めるだけであれば比較的容易な媒体です。しかし、重要なのは「購買に結びつく層に届いているかどうか」であり、表面的なCV数のみを指標とする運用では、利益に直結しない、関係性の薄い顧客ばかりを集客するリスクがあります。

たとえば、価格訴求が有効な若年層の多いTikTokに高額商材を投入しても、購買力の乏しい層には響かず、成果は期待できません。このような課題の解決には、属性ベースのターゲティングから行動ベースのターゲティングへと軸足を移すとよいでしょう。

一例として挙げると、「直近30日以内に類似商品を保存・閲覧したユーザー」に焦点を当てれば、購買意欲が顕在化し始めた層にリーチできます。また、セグメントごとのROASを分析し、反応はあるが購入には至らない層を除外することで、無駄な投資を削減することも可能です。

(出典:MarkeZine)

加えて注目したいのが、SNS利用時のユーザーの心理状態、すなわちモーメントに基づいたセグメンテーションです。同じユーザーでも、その瞬間の気分や関心によって反応は変わります。このモーメントを捉えて適切に訴求することで、広告の成果には大きな差が生まれます。

ポイント2:クリエイティブの最適化とA/Bテスト

SNSは、情報が絶え間なく流れるメディアです。広告らしさが少しでも感じられると、ユーザーは無意識のうちにスワイプして通り過ぎてしまいます。CTRやCVRといった表層的な指標だけを追っていては、「なぜこのクリエイティブが効果を発揮したのか」という本質的な問いを見落とし、ROAS改善につながる示唆を得ることはできません。

よくある失敗のひとつに、A/Bテストを行っているつもりでも、実際には見た目の違いにとどまっているケースが挙げられます。たとえば、フォントや色を変更してCVが増加したとしても、それは一時的な効果に過ぎません。また、「AのほうがCVが多かった」という結果だけで検証を終えてしまえば、再現性のある改善にはつながりません。バナー画像やCTAボタンの微調整を重ねるだけでは限界があり、訴求構造そのものを見直さなければ、ROASの本質的な改善は望めないでしょう。

そのためには、まず訴求をジャンルごとに分類し、それぞれ異なるパターンを明確に設計して検証する必要があります。世界観に没入させる「世界観型」、具体的な数値で信頼を得る「数値型」、感情に訴える「共感型」など、構造の異なるアプローチを意図的に試すことが重要です。

さらに、媒体ごとのフォーマット特性に合わせた最適化も欠かせません。リールではテンポの良さや顔出しによる親近感を演出し、ストーリーズでは短いCTAで即時行動を促すといった具合に、媒体特性に応じた訴求設計が必要です。

最終的に目指すべきは、「初動3秒でCVまで導く」クリエイティブ設計です。Meta社の調査によれば、2024年時点で人間の情報処理速度は0.03秒にまで高まっているとされており、SNSにおいてはユーザーが一瞬で広告の可否を判断します。この特性を前提とし、構成を秒単位で磨き上げることで、無駄のない訴求が実現します。

ポイント3:CV計測の徹底とオーディエンス構築

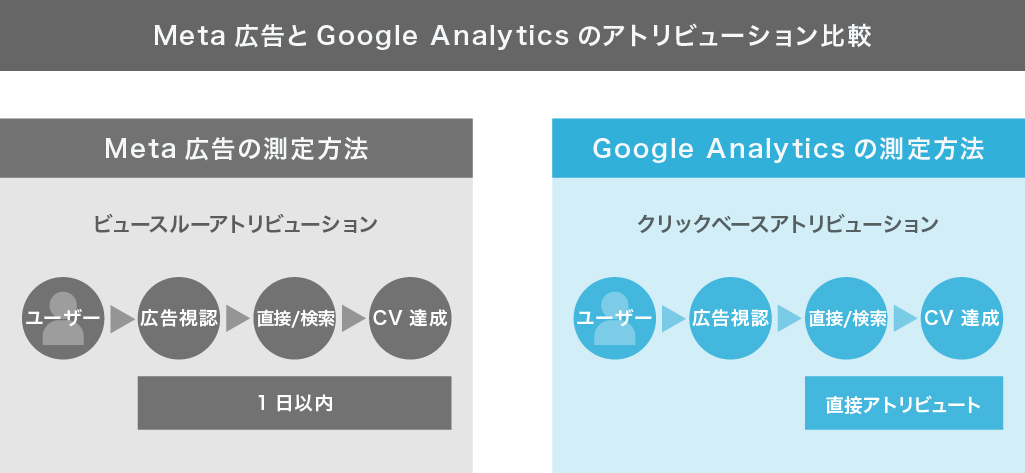

正確なCV計測ができていなければ、広告パフォーマンスの評価は歪み、ROASの算出すら正確に行えません。加えて、SNS広告の配信アルゴリズムは過去の成果データをもとに学習・最適化を進める仕組みのため、CVデータが不正確であれば、広告は学習不能な状態となり、成果の向上も見込めなくなります。

よくある失敗のひとつが、Googleアナリティクス(GA)に依存しすぎた結果、SNS広告プラットフォームとの間でデータの乖離が生じるケースです。たとえば、Meta広告では「ビュースルーアトリビューション」が採用されています。これは、広告をクリックしなくても視認後に一定期間内(例:1日以内)にCVに至った場合、広告の貢献として成果に計上する仕組みです。

一方、GAの標準設定ではクリックを起点に流入元を特定するため、ユーザーがMeta広告を視認した後、検索や直接訪問を経てCVに至った場合、その影響は計測されません。その結果、Meta広告の管理画面とGAでCV数に乖離が生じ、GAの数値のみを評価軸にすると、Meta広告の効果は過小評価されてしまいます。

また、CVを件数だけで評価し、「誰が」「どのような経路で」CVに至ったかを把握していないケースも少なくありません。オーディエンスリストを作成しても、運用に反映されていなければ、それは更新されない静的な名簿にすぎず、成果にはつながりません。

こうした課題を解決するには、CVを単なる数値ではなく、多面的に分類・管理する視点が不可欠です。たとえば、初回CV、リピートCV、カゴ落ちCV、LINE追加といったユーザー行動ごとにタグを設定し、セグメント別に分析・管理します。そのうえで、ROASが高い層の行動パターンをもとに類似ユーザーを抽出し、次の広告配信に活用することで、投資効率の向上が期待できます。

さらに、広告別にLTVの分布を分析すれば、「CV数は多いが利益につながらない訴求」と「CV数は少なくとも高利益を生む訴求」とを明確に区別できます。これにより、ROASの解像度は飛躍的に高まり、CV数ではなく売上げにつながるCVに焦点を当てた運用を行えるでしょう。

ポイント4:入札戦略・予算配分の最適化

よくある誤解のひとつが、「全体でROASが良いから予算を増やそう」という発想です。しかし、この方法では成果の出ていないクリエイティブにも広告費が分散され、結果的にROAS全体の低下を招くリスクが高まります。

特にMetaやTikTokのように、広告配信が機械学習に基づいているプラットフォームでは、スケールアップに伴い配信精度が低下する傾向があります。これは、配信ボリュームの拡大によって、従来の「勝ちパターン」から外れたオーディエンスにも広告が届き、CV率の不明な層にリーチしてしまうためです。

たとえば、日額1万円の広告費を5万円に増やした場合、単純に5倍のリーチが求められます。その際、アルゴリズムは未検証のセグメントにまで配信を広げるため、成果にブレが生じやすくなります。

このようなリスクを避けつつROASを最大化するには、「媒体 × フォーマット × 訴求軸」の単位でROASを分解し、成果が出ているパターンを明確に特定することが重要です。そのうえで、勝ちパターンに絞って戦略的に予算をスケールさせることが前提となります。

また、入札戦略においてはCPAだけでなく、LTVや競合の出稿状況など、中長期的な指標を併せて評価する視点が欠かせません。短期的なCV数だけで判断するのではなく、持続的な利益を見据えた設計が求められます。

ポイント5:継続的な分析とPDCAサイクルの高速化

どれほど成果を上げた広告であっても、反応が止まり、効果が薄れるまでのサイクルは短いのが現実です。

その背景には、短期間で起きるユーザーの広告疲れ、アルゴリズムの更新、競合の出稿量の変化、季節や曜日による購買意欲の波、さらにはSNSユーザーの心理的変化など、常に変動する複数の要因が存在します。昨日の勝ちパターンが今日には通用しない、これがSNS広告の現実です。

だからこそ、少なくとも週次での分析と改善が不可欠です。媒体別、クリエイティブ別、訴求別など多角的な視点でデータを精査し、どのクリエイティブが疲弊しつつあり、どの訴求が依然として効果を発揮しているかを可視化します。これらの分析は属人化を避け、GoogleスプレッドシートやBIツールを活用して自動化・標準化を進めることで、誰が見ても同じ判断ができる運用体制を整えましょう。

SNS広告で成果を持続させるには、継続的な改善だけでは不十分です。必要なのは、継続的な異常検知と即時対応を組み込んだ高速なPDCAサイクルです。変化の激しい市場においては、こうした仕組みを組織として構築し、スピード感を持って運用できるかが、競争優位を左右します。

SNS広告のROASを高め具体事例

最後にSNS広告でROASを高めた事例を3つ紹介します。

事例①:金融業界でFacebook広告ROAS28倍を達成

広告運用代理店のStrike Socialは、大手金融サービス企業のFacebook広告を担当しました。クライアントの目的は、Facebook広告を通じた売上最大化と、ブランド認知の向上の両立でした。

Strike Socialはキャンペーン設計の初期段階から深く関与し、配信設定、クリエイティブ別の成果分析、Metaピクセルによる精密なトラッキング体制まで、全工程を徹底して管理しました。その結果、わずか数カ月で7000件以上の購入を獲得し、総売上は150万ドルを突破。ROASは28倍という高い成果を記録しました。

本プロジェクトでは、60種類以上のクリエイティブを活用し、リターゲティングと類似オーディエンスに分けて配信を実施。配信後はMetaピクセルの挙動を常時モニタリングし、クリックやコンバージョンといった主要指標の正確な計測を継続的に確認しました。異常が発生した場合には即座に原因を特定・修正し、トラッキング精度を維持しました。大規模配信においては、ピクセル不具合が最適化に大きな影響を及ぼすため、この対応は極めて重要です。

また、Strike Socialは専用の分析ツールを用いて広告パフォーマンスをリアルタイムに可視化し、反応の良い広告へ迅速に予算を再配分しました。こうしたアジャイルな運用体制によって、CPAの抑制とCV最大化を同時に実現しています。

成果としては、インプレッション数が目標を66%上回り、リンククリック数は2倍以上、購入数は7000件超。最終的な売上げは150万ドルを突破し、ROASは驚異の28倍を達成しました。

Strike Socialのチームは、複雑な広告構成下でも「迅速・正確・戦略的」な運用を貫徹しました。正確なターゲティング、トラッキングの精度管理、データに基づくリアルタイム最適化、これらすべてが高ROASを支える基盤となっています。

広告配信の基本である「正しいタイミングで、正しいメッセージを、正しい相手に届ける」という原則を愚直に実行し続けたことが、最終的な成果につながった事例といえるでしょう。

事例②:継続的なクリエイティブテストでInstagram広告の勝ちパターンを発見

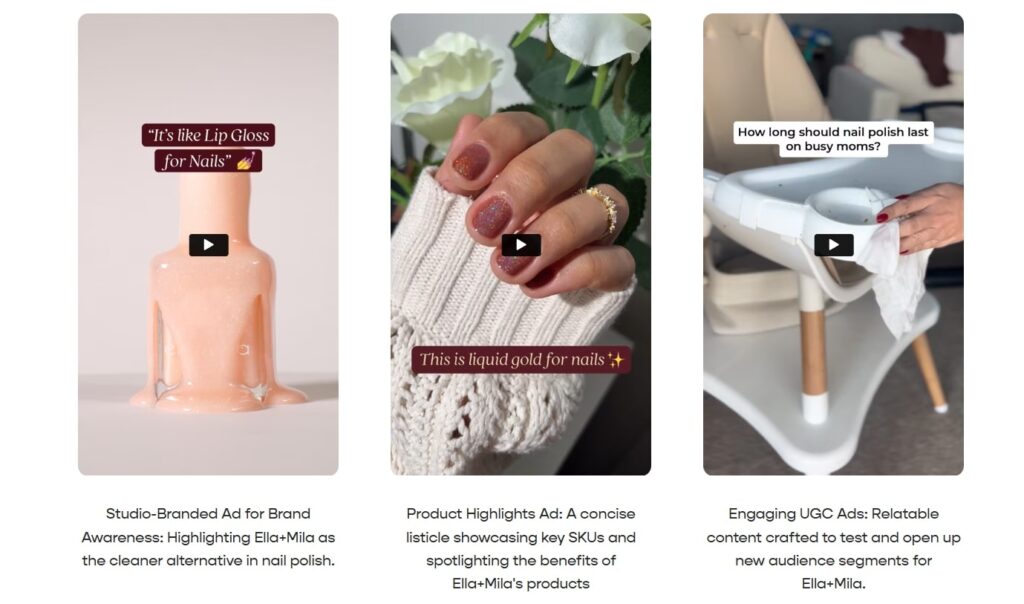

米国発のヴィーガンネイルブランド「Ella+Mila」は、Instagram広告の運用において、わずか90日間でROASを72%向上させ、CPAを28%削減する成果を達成しました。この改善の背景には、動画広告の活用と綿密なA/Bテストによるクリエイティブ最適化がありました。

当初、Ella+MilaはUGCによる写真中心の広告を展開していましたが、訴求力やリーチに限界があり、期待した成果を得ることができていませんでした。そこで広告代理店と連携し、月単位で多様なフォーマット、フック、CTAを用いた広告を実験的に運用。どの要素がオーディエンスの共感を得て、購買行動につながるかをデータに基づいて可視化し、最適化を図りました。

制作された主な広告は以下の通りです。

- 共感性の高いUGC動画広告:親しみやすく生活に馴染むコンテンツを通じて、新規ユーザー層への認知拡大を図る。

- リスト型広告:人気のあるSKU(最小販売単位)を一覧形式で紹介し、商品の特徴と利点を端的に訴求。

- ブランド訴求型スタジオ広告:クリーンビューティーを掲げるブランドとしての差別化を図り、価値観への共感を促進。

(出典:FacePlant)

テストの中で得られた重要な発見のひとつは、冒頭で商品を明確に示せば、CVRが顕著に向上するという点でした。特に、カラフルなネイルポリッシュのビジュアルが、ユーザーの関心を数秒以内に引きつけ、クリックや購入へと直結する傾向が強いことが明らかになったのです。

また、従来はシニア層(65歳以上)が主な顧客層でしたが、クリエイティブの方向性を見直すことで若年層へのリーチにも成功。ブランド認知やエンゲージメントが全体的に高まり、新たな市場の開拓にもつながりました。

この事例は、広告成果を最大化するには継続的なクリエイティブの検証と改善が不可欠であることを示す好例です。特にInstagram広告において、動画や商品フックの設計が成果に直結する重要な要素であることが裏付けられています。

事例③:ロクシタンがLINE広告で実現したCRM戦略とROAS3000%の成果

L’OCCITANE(ロクシタン)は、植物由来のスキンケアやフレグランスを展開するライフスタイルブランドであり、日本市場でも長年にわたり高い支持を集めています。コロナ禍で来店客数が減少する中、同社はLINE公式アカウントとLINE広告を活用したCRM戦略により、EC売上を前年比5倍、ROAS3000%という成果を達成しました。

ロクシタン ジャポンでは、デジタル会員証を軸にCRM基盤を強化し、LINE公式アカウントを主要な顧客接点として活用。国内最大級のリーチを誇るLINEを通じて、店舗とECの双方で売上げを拡大する戦略を展開しています。

2020年7月時点でLINEの友だち登録者数は約1000万人に達しており、そのデータベースを活用してデジタル会員証の登録を促進。メッセージAPIによるセグメント配信を通じて、ユーザー属性に応じたパーソナライズドコミュニケーションを実現しました。

来店頻度が低下する中、LINE上で商品使用のタイミングやストーリー性を伝えるコンテンツを発信。購買頻度の低い層にも接触することで、EC売上は通常期の5倍に拡大し、CRM施策が店舗売上の減少を補完する結果となりました。

会員証登録率を向上させるため、店頭ではLINE経由の登録特典を提供し、シンプルなPOPでメリットを訴求。UI/UXの改善も徹底した結果、一部店舗では来店者の99%が登録するなど、登録体験自体がブランド接点として機能しています。

広告運用では、LINEメッセージAPIを用いたセグメント配信に加え、LINE広告も併用。属性別に異なるメッセージを月4回程度配信し、タイミング・内容・訴求を精緻に設計することで、ROAS3000%という成果を記録しました。限られた予算でも、適切な相手に適切なメッセージを届ける運用が効果を発揮しています。

配信量の増加によるユーザー負担を避けるため、セグメントをさらに細分化。SNS間での役割分担や配信頻度の調整にも取り組み、快適なブランド体験を維持しながらエンゲージメントを継続しています。

さらに、デジタル会員証登録後の初回購入促進として、LINE限定キットや特典を提供。LINEからECへのスムーズな導線設計と、UIの見直しにより、リピート購入の促進にも成功しました。こうした取り組みを通じて、デジタル会員数は100万人近くにまで拡大しています。

このように、LINEを軸にCRMの強化と広告最適化を一体で推進したことが、コロナ禍においても顧客との関係性を維持・深化させ、継続的な売上成長を支える原動力となりました。

まとめ

本記事で紹介してきた通り、ROASは単なる数値ではなく、現在の広告運用が正しい方向に進んでいるかを見極めるための指針であり、戦略設計・予算配分・施策評価すべての基盤となる指標です。

特にSNS広告においては、フォーマットやクリエイティブの違いがユーザー反応に大きく影響するため、「媒体別」「フォーマット別」「訴求別」「ターゲット別」といった多軸でのROAS分析が欠かせません。

加えて、計測精度やLTVの評価も含め、単なる短期的なCV数ではなく、長期的に利益をもたらすユーザーを見極める視点が求められます。一時的なコンバージョン獲得だけに頼る運用は、いずれ限界を迎えるためです。

だからこそ、定点観測と迅速なPDCAサイクルによる、再現性のある運用体制の構築が不可欠です。これこそが、SNS広告で持続的な成果を上げるためのポイントといえるでしょう。

大手ネット広告代理店に新卒で2006年に入社し、一貫して広告運用に従事。

緻密な広告運用をアルゴリズム化し、誰もが高い広告効果を得られるようShirofuneを2014年に立ち上げ。

2016年7月に国内No.1を獲得し、2022年までに国内シェア91%を獲得。

2023年から海外展開をスタートし、現在までに米大手EC企業や広告代理店への導入実績。

2025年3月に米国広告業界で最古かつ最大級の業界団体である全米広告主協会からMarketing Technology Innovator AwardsのGoldを受賞。