ECにおけるLTVの活用方法とは?意味・計算方法・向上施策について事例を交えて解説

- 菊池 満長

昨今のCPA上昇・広告費高騰により、EC事業では「一度買って終わり」ではなく、「1人の顧客の購入金額・購入期間をどれだけ高められるか」が成否を分ける時代に入りました。そこで重要になるのがLTV(顧客生涯価値)という指標であり、LTVをできる限り高めて長期的に収益を伸ばす必要があります。加えて、LTVという指標に着目しながら、顧客獲得コストや顧客維持を最適化し、長期的に事業の健全性を確保する戦略も重要です。

しかし、ECやBtoB SaaSビジネスなどでは、LTVの構造・戦略が異なる点に注意が必要です。

そこで本記事では、EC事業を運営している人や支援している人に向けて、EC事業においてLTVを計算する具体的な計算式や、計算の際に知っておくとよい指標、LTVを高めるための具体策や、成功事例について紹介します。

EC事業でLTVの指標をフル活用するためのヒントをお伝えしますので、ぜひ最後までお読みください。

ECビジネスにおけるLTVの定義・考え方

EC(Electronic Commerce:電子商取引)とは、商品・サービスをオンライン上で取引することです。たとえばBtoC-ECではアパレルや日用品、BtoB-ECではソフトウェアやWeb制作サービスなどの商材が挙げられるでしょう。

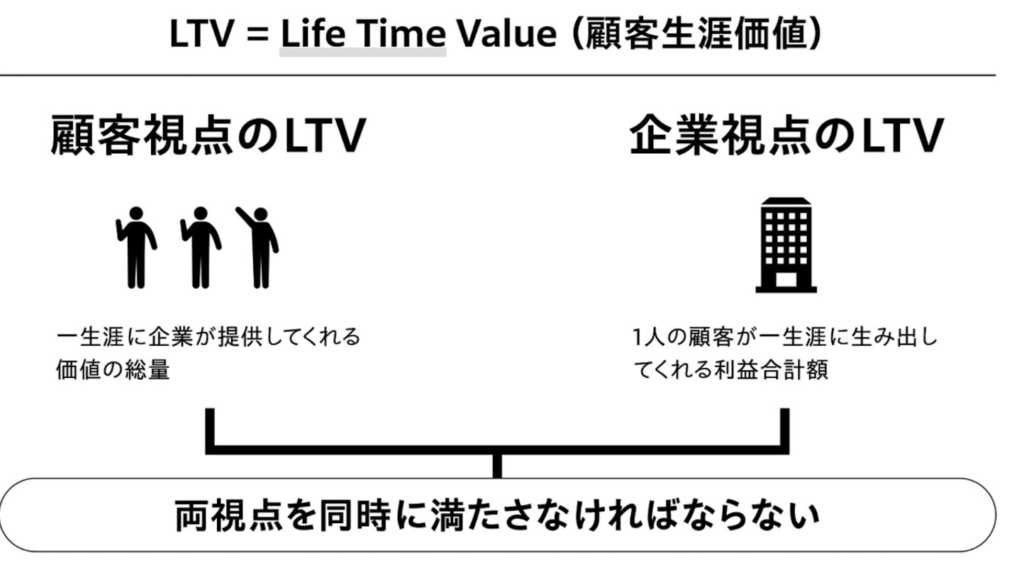

LTV(Life Time Value、生涯顧客価値)とは、企業視点では「1人の顧客が生涯に生み出してくれる利益の合計額」のことですが、もう一つ忘れてはならない視点が「顧客視点(LTV=生涯に企業が提供してくれる価値の総量)」です。

ハーバード・ビジネススクールのJames L. Heskett(ジェームズ・L・ヘスケット)らが1994年に提唱した「サービス・プロフィット・チェーン」という考え方では、『従業員満足 → 顧客価値 → ロイヤルティ → 利益』という因果関係が示されています。

つまり、顧客が感じる総価値を高めない限り、企業側の LTV も頭打ちになりかねません。LTVを高めるには、顧客視点での価値提供を意識することが重要であり、それが割引やポイント施策に頼る“消耗戦”からの脱却にもつながるでしょう。

LTVを長期的に高めていくためには、「企業視点のLTV」「顧客視点のLTV」という2つの視点を常に念頭に置くことが重要です。企業側の視点だけに偏るのではなく、顧客がそのECサイトの商品・サービスに長期的に満足し「このECサイトを利用し続けることで、自分はメリットを得られる」と実感できる状況を作り出す必要があります。

(参考:『LTV(ライフタイムバリュー)の罠』〔垣内 勇威,2023〕)

なお、LTVを算出するための基本の計算式は「継続率×月額単価」ですが、ECでは下記の計算式となります。たとえば、アパレルや家具など顧客が都度、商品を選んで購入するタイプのストアに当てはまる式です。

| LTV=購買頻度×購買単価×継続購買期間 |

一方、サプリメントやシャンプーなど、一度定期購入を申し込むと顧客が解約手続きを行うまで商品が定期的に届くECストアも想定されます。その場合には、「解約率」も加味した以下の計算式を利用するとよいでしょう。

| LTV=顧客単価 × 購買単価 × 継続購買期間×(1÷解約率) |

以下は、LTVの計算式についてECとBtoB SaaSを比較した表です。

| 業態 | LTV計算式 |

| EC | <単品通販の場合>LTV=購買頻度×購買単価×継続購買期間 <サブスクリプションビジネスの場合>LTV=顧客単価 × 購買単価 × 継続購買期間×(1÷解約率) |

| BtoB SaaS | LTV = 平均契約金額 × 契約更新率 × 粗利益率 × 契約年数 |

詳細は記事「LTVとは?」でも解説していますので、あわせてお読みください。

EC事業者がLTVを活用することで得られる5つのメリット

ここでは、EC事業においてLTVを計測し、向上を目指すメリットについて詳しく紹介します。

LTVを長期的に伸ばしていくことで、ビジネスの収益向上につながります。背景に次のようなポイントが挙げられるからです。

- 広告投資の上限判断が“感覚”から“根拠”になる

- 顧客戦略(CRM)の優先順位が明確になる

- 長期的な利益を前提に商品・価格設計ができる

- 組織全体が“短期売上”から“継続価値”へと視点を切り替えられる

- 企業の中長期的な利益予測・資金計画に活用できる

それでは、これらの項目を一つずつ掘り下げていきましょう。

1.広告投資の上限判断が“感覚”から“根拠”になる

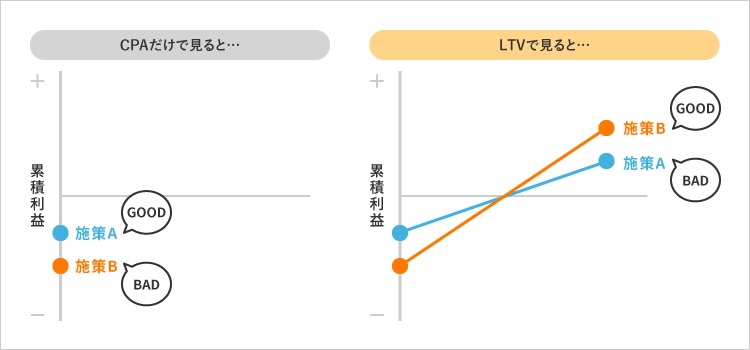

新規顧客獲得のための広告施策を実施する際、「CPA(Cost Per Acquisition=顧客獲得単価、顧客1人を獲得するためにかかる費用)をいくらまでかけてよいか?」の判断がLTVを起点にできるようになります。

つまり、短期的な売上げではなく、事業の利益ベースで広告投資コストの回収可能性をシミュレーションすることが可能です。

たとえば、単発の広告施策でCPAだけにフォーカスしていると「この広告施策は、CPAが高かったから結果的に良くなかった」「CPAが低かったから良かった」と判断しがちです。しかし、たとえCPAが良くても後々LTVが伸びていかなければ、事業全体で収益は向上していきません。

あるいは、1つの施策でCPAが高かったとしても、事業全体で見ればその後LTVが伸びて「広告に手厚く投資したことが、後々結果的に良かった」など、より大局的な視点で広告施策実行の是非を判断できるようになります。

つまり、限界CPAやROASラインを可視化でき、新規獲得施策を実行すべきかどうか、明確に意思決定ができるようになるといえます。

補足:利益ベースLTVと売上ベースLTVの違い

LTVには「利益ベースLTV」と「売上ベースLTV」があり、マーケティング判断においては「利益ベース」で見ることがポイントです。

「売上ベース」で見ていると、売上げが上がっていても、コストを加味できません。ECを運営してオーディエンスを集客し、顧客になってもらうためには広告費用、コンテンツ制作費用などのマーケティング費用がかかります。その経費を加味した「利益ベースLTV」で見て、マーケティング施策実施の是非を判断することが必要です。

一方、広告費(CPA)との比較のためには、「売上ベース」で見ます。CPAの計算式は以下であるため、1回の施策で上がった売上げと照らし合わせてCPAの良し悪しを判断することが求められます。

| CPA = キャンペーンの合計費用 ÷ コンバージョン数 |

2.顧客戦略(CRM)の優先順位が明確になる

すべての顧客に対して平等にアフターフォローを提供しようと追いかけるのではなく、「LTVが高い層」に集中できるようになります。

たとえば、1回買った人をリピーターに転換するための施策や、定期購入強化施策など、費用対効果の高い運用が可能になるでしょう。

つまり、LTVという指標はMAツールの運用や、LINEによる顧客のアフターフォローなど、CRM施策にも活用できる指標だといえます。

3.長期的な利益を前提に商品・価格設計ができる

LTVの把握により、「初回で黒字化しなくてもよい」という考え方に基づくプライシングが可能になります。

たとえば、D2Cビジネスであれば具体的に「初回50%OFF → 継続3回で黒字」という収益モデルを組めるようになるでしょう。新規顧客にとって価格面で魅力的で「まずは試してみよう」という心理的ハードルを下げることにもつながり、広告施策だけに頼らない集客アイデアを繰り出せるようになります。

よって、サブスクリプションビジネスや定期便設計において、LTVは価格設定の前提となる重要な指標だといえるのです。

4.組織全体が“短期売上”から“継続価値”へと視点を切り替えられる

マーケティング部門・商品企画部門・カスタマーサポート部門など、部門を超えて「LTV」を共通KPIにすることで「短期的な売上重視」の思考から、「一人の顧客に長く満足してもらう」思考へとシフトできるようになります。

たとえば、「一人の顧客に長く満足して商品・サービスを利用してもらうために、どのような商品設計や顧客コミュニケーションが必要だろうか」と具体的に考える後押しになるでしょう。

よって、LTV指標を組織横断の「共通言語」とする考え方も重要です。

5.企業の中長期的な利益予測・資金計画に活用できる

LTVの計算ができるようになれば「将来の利益がどれだけ見込めるか」と予測を立てられるようになります。

すると、「広告費をここで多めに使って、集客を強化してもいい」「在庫をここで多めに確保しておこう」といったビジネスへの投資などの判断材料にもできるでしょう。

また、特にD2Cスタートアップなどでは先の収益予測を具体的に示せるようになるので、投資家・金融機関への説得力ある説明材料にもなるといえます。

ECビジネスにおけるLTVの計算方法

ここで、ECビジネスにおけるLTVの計算式について改めて紹介します。

| LTV = 平均購買単価 × 購買頻度 × 購入継続期間 |

上記の計算式中の「平均購買単価(Average purchase price)」とは、一定期間における購買の平均額のことです。たとえば、ある顧客が1年間に4回購入履歴があり、1回目の購入額が3000円、2回目5000円、3回目1万円、4回目2000円だったとします。するとこの顧客の平均購買単価は、4回の購入額の平均値を求めて「5000円」です。

また、前章で紹介した「利益ベース」でLTVを考えたい場合には、上記の式にさらに「粗利益率」を掛けましょう。

| LTV = 平均購買単価 × 購入頻度 × 粗利益率 × 平均継続購買期間 |

なお、さらに詳細な計算方法を知りたい方は別記事「LTVの計算方法とは?算出する目的や具体的な求め方について具体例を交えて解説」もあわせてお読みください。

あわせて知っておきたい重要指標

ECビジネスにおけるLTVの計算式は前述しましたが、今後皆様が計算式に使用する可能性のある用語や指標をここで簡潔に紹介します。

1.ARPUとARPA

「ARPU」は「Average Revenue per User」の略語で、1ユーザーあたりの平均的な収益・売上げを表します。この指標はSaaS事業などサブスクリプションビジネスでよく使用される指標で、ユーザー基盤全体から、企業がいかに効率的に収益を得ているかを把握できます。

本記事の前半で、BtoB SaaSビジネスにおけるLTVの計算式は「LTV = 平均契約金額 × 契約更新率 × 粗利益率 × 契約年数」だと紹介しました。式中の「平均契約金額」にARPUを代入します。つまりARPUが大きければ大きいほど、LTVは高くなります。

一方、よく似た指標で「ARPA」もあります。これは「Average Revenue Per Account」の略語で、製品・サービスの「1アカウント(契約者・取引先)あたりの売上高」を指します。たとえば携帯電話業界などでこの指標が使われています。1つの取引先が複数回線を契約しているケースが考えられる場合などに用いるとよい指標です。

2.CPAとCAC

「CPA」は本記事の前半でも少し登場しましたが「Cost Per Acquisition」の略語で、広告施策によって顧客1人を獲得するためにかかる費用を表す指標です。

また、よく似た指標に「CAC」があります。こちらは「Customer Acquisition Cost」の略語で、広告施策だけでなく、顧客を獲得するためにマーケティング・販促に費やしたコストを指します。

1つの広告施策におけるCPAだけを見ていると「新規顧客獲得にコストが高くかかっている」と感じるケースも多いはずです。特にここ数年、CPAそのものはEC参入事業者増、広告費高騰などの影響でどんどん上昇傾向にあります。

しかし、CPAが少々高くても、LTVと照らし合わせてビジネス全体で長期的に収益を確保できていればよい、と考えることもできます。このとき、見るべきはCPAよりもCACです。契約先・取引先1社につき、「LTV/CAC≧3」であれば、ビジネスの経済性は健全だといえます。

3.CRC

「CRC」とは、「Customer Retention Cost」の略語で、顧客を維持するためにかかったコストを指します。たとえばCRM施策実施のためにかかるコストなどがここに含まれるでしょう。

EC事業におけるLTVの計算式を再度見ると「LTV = 平均購買単価 × 購買頻度 × 購入継続期間」であり、「購買頻度」および「購入継続期間」という変数も式の中で重要だと伺えます。

よって、「購買頻度を上げる」「購入継続期間を延ばす」という目的で、CRCはある程度費やす必要があると考えられます。

4.チャーンレート

「チャーンレート(Churn Rate)」とは「解約率」のことで、一定期間に(月次、年次など)サービスの利用をやめた顧客の割合を指します。

先ほど、EC事業でLTVを伸ばしていくうえで「購入継続期間」という変数が重要な要素のひとつだと述べました。

一定期間にサービスを解約してしまう人が多い、つまりチャーンレートが高いと、「購入継続期間」に影響を及ぼし、LTVが下がっていくと考えられます。

よって、チャーンレートはなるべく低く抑えるよう、サービスからの離脱防止を常に念頭に置く必要があります。

5.ROI

「ROI」とは「Return On Investment」の略語で、日本語に訳すと「費用対効果」と表すことができます。これは、企業が広告などに費やしたコストに対して、実際に得られたビジネスの成果(売上げなど)はどうだったかを判断するための指標です。

ROIは「ROI=特定のマーケティング施策によって売上げが伸びた率/特定のマーケティング施策に費やしたコスト×100」で求められます。この計算式中の「特定のマーケティング施策によって売上げが伸びた率」とはつまり、「売上げの伸び率」を表します。

つまり、ROIは短期的な投資効果を図る指標だといえます。その一方、LTVは顧客との長期的な関係から得られる価値を評価する指標です。

たとえば、特定のマーケティング施策のROIが低くても、それによって獲得した顧客のLTVが高ければ、長期的には有益な投資だったと評価できます。逆に、短期的なROIが高くても、獲得した顧客のLTVが低ければ、長期的な企業価値向上には貢献しない可能性もある、などと判断できるでしょう。

6.ユニットエコノミクス

「ユニットエコノミクス」とは、事業の収益とコストを単位(例:顧客ごと、契約先ごと、取引先ごと)で算出し、評価する考え方です。何を算出したいか、評価したいかによって、さまざまな指標を用いる場合がありますが、最も基本となる指標は「LTV」と「CAC」の2つです。

つまり、本章の前半で紹介した「LTV/CAC≧3」という計算式で、各取引先、顧客、契約先の経済性の健全度合いを評価できます。

最初に自社にとってのLTVを正確に算出することで、ビジネスの収益性、健全性についてさまざまな指標を用いて評価・分析できるようになるので、まずは「LTV/CAC≧3」になるかどうかを計算してみるのがおすすめです。

EC事業者が取り組むべきLTV最大化施策5選

ここからは、ECに特化したLTV最大化施策の例を紹介します。

1. 高LTV顧客の行動パターン分析

まずは高LTV顧客の行動パターンを分析してみましょう。その属性や特徴を把握し、「高LTVの人は、どれぐらいのサイクルで買っているか?」「どの商品カテゴリを買っているのか」「買っている価格帯は?」「利用経路は?」「クチコミ発信などの行動はどうか?」といった特徴を抽出します。

| <LTV上位20%ユーザーのプロファイル例> 頻繁に購入する …過去3カ月で複数回購入、平均より高い注文額、カテゴリー横断型購入、パーソナライズ提案に反応 長期的なファン顧客 …2年以上の継続利用、特定カテゴリーに集中購入 超プレミアム層 …1回の購入額が平均の3倍以上、限定品/高級品志向 SNS発信に積極的 …ユーザー生成コンテンツ(UGC)作成・オンラインコミュニティでの発言率が高い 複数チャネルを使いこなす …Web/アプリ/店舗をいずれも利用 |

2. アップセル・クロスセル施策の実施

高LTV顧客の行動パターンや特徴が見えてきたら、今度はその人たちにアップセル・クロスセルを促し、平均購買単価をさらに上げる施策に取り組んでみましょう。

たとえば、商品ページやカート画面で「おすすめ商品」を表示できるよう提案ロジックを導入する、既に導入しているならさらにチューニングする、「まとめ買い割引」「関連商品バンドル」なども提案するなど、購入単価を上昇させるアプローチに取り組みましょう。

3. リピート促進につながる仕組みの導入

購買頻度を上げることを目的に、リピート促進施策にも取り組みましょう。

たとえば、メルマガ・LINE・DMによるコミュニケーションのブラッシュアップなど、購買ペースを可視化し、顧客にとって最適なタイミングでの接点を強化します。

また、化粧品やサプリメント、食品、日用品といった商材などでは「定期便」という売り方を導入している事業者も多く見られます。「定期便(サブスクリプションモデル)」は、企業視点では定期的な収益確保、在庫管理と運用効率を向上といったメリットがあります。

また、顧客視点では「わざわざ都度買いに行ったり、注文したりする手間が省ける。だから定期的にリピート利用する方が自分にとって楽でメリットが大きい」という利便性も感じられるでしょう。企業視点、顧客視点の双方から、LTV向上のためにメリットのある施策だと考えられます。

4. カスタマーサクセス的発想の浸透

継続率を高める(購入期間をできるだけ長くする)ために、初回購入体験の設計(梱包・同封物・初回限定案内など)も重視しましょう。

1回買ってくれた人が次も買って、自然とロイヤル顧客に育っていくために「初めて買ったらその体験をぜひSNSにクチコミ投稿してください、投稿で次回購入に利用できる500円クーポンプレゼント」といった「ナッジ施策」も取り入れましょう。「ナッジ設計」とは、ユーザーが自然と望ましい(次につながる)行動を選べるように、UX設計に工夫を盛り込むことです。

- LP:価格ではなく「30日間返金保証あり」の訴求で購入前の顧客の不安を軽減する

- 購入申込画面:ステップ形式のUIで「あと少しで完了」の表示を出すことで完了率UP、デフォルトで「無料メルマガ登録に同意する」がONになっている

- 継続利用支援:トライアル利用終了直前に「利用継続の8割は今週中に決まります」と伝える

- 継続率改善:休眠寸前ユーザーに「前回の利用から〇日経っています」といったメールを送る

参考:(PDF) NUDGE: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness,Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness.

5. 顧客獲得・維持コストの最適化

ユニットエコノミクスで自社のビジネスの健全性を評価し、LTVに対するCACを最適化しましょう。

また、CRM施策にもLTV視点を取り入れることも重要です。たとえば「LTVが高い層だけにメールによるリテンション施策を集中させる」など、顧客維持にかかるコストも効率化していきましょう。

なお、EC事業に限らないLTV最大化施策を知りたい方は、別記事「LTV 向上(LTV 最大化)」もあわせてお読みください。

EC企業のLTV活用事例

ここからは、ECにおいてLTVを向上させることに成功した具体的な事例を3つ紹介します。

- ヒゲケアブランド「Dollar Shave Club」

- メンズウェアブランド「Ministry of Supply」

- アウトドアブランド「Patagonia」

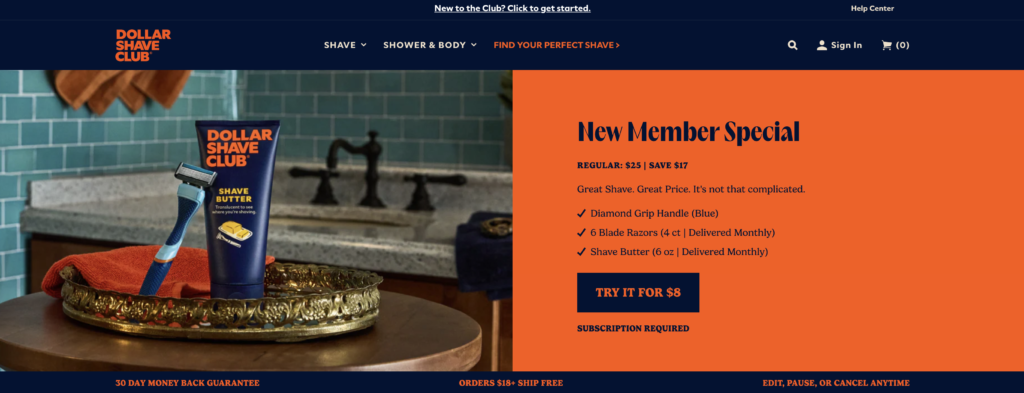

事例1:サブスクリプションモデルによる収益の安定化「Dollar Shave Club」

アメリカの男性向け日用品(ひげそり)ブランド「Dollar Shave Club」は、サブスクリプションモデルを導入し、顧客が定期的に商品を購入できる仕組みを構築しました。顧客にとっては、生活必需品を都度ドラッグストアなどに買いに行って商品を選ぶ手間が省けます。Doller Shave Clubはこのスキームを導入したことで顧客維持率向上に成功し、安定した収益基盤を確立。その結果、長期的に収益を増加させることに成功しました。

(引用:Doller Shave Club)

事例2:メールのパーソナライズでリテンション率を高めた「Ministry of Supply」

メンズウェアブランド「Ministry of Supply」は、180日以上購入していない顧客をターゲットに再エンゲージメント施策を実施しました。AIを活用し、顧客ごとにメールをパーソナライズ。商品レコメンドや会話型メールを送信し、リピート購入率と顧客満足度に加え、ROIを改善させました。

(引用:Ministry of Supply)

事例3:「買いすぎず、修理しよう」付加価値提供で顧客ロイヤルティを高めてLTV向上「Patagonia」

アウトドアブランドPatagoniaは、製品の耐久性や、環境保護活動への貢献を顧客に向けて訴求しています。同社は製品寿命保証や修理サービスを提供することで、顧客に高い付加価値を感じさせて、「買いすぎないで」「消費を削減しましょう」といった過剰消費を抑えるメッセージもたびたび発信。これにより、環境意識の高い顧客層から支持を得ています。

製品寿命が保証され、修理サービスも利用できるのであれば、顧客視点で「Patagoniaと長期的に接点を持ち続けることに意味がある」という考えが醸成されます。その結果、ブランドに対する顧客ロイヤルティが高まり、割引なしでも安定した売上げを達成でき、LTVが向上しました。

(引用:Patagonia)

まとめ

本記事では、EC事業においてLTVを計算する具体的な計算式や、計算の際に知っておくとよい指標、LTVを高めるための施策や、成功事例について紹介しました。

LTVという指標に着目することは、収益を伸ばしていくだけでなく、顧客獲得コストや顧客維持を最適化し、長期的に事業の健全性を確保するうえでも重要なポイントだといえます。

本記事が皆様のビジネスにとって、今後の戦略策定の一助となることを願います。最後までお読みいただき、ありがとうございました。

大手ネット広告代理店に新卒で2006年に入社し、一貫して広告運用に従事。

緻密な広告運用をアルゴリズム化し、誰もが高い広告効果を得られるようShirofuneを2014年に立ち上げ。

2016年7月に国内No.1を獲得し、2022年までに国内シェア91%を獲得。

2023年から海外展開をスタートし、現在までに米大手EC企業や広告代理店への導入実績。

2025年3月に米国広告業界で最古かつ最大級の業界団体である全米広告主協会からMarketing Technology Innovator AwardsのGoldを受賞。