サブスク型ビジネスのLTVを最大化させる戦略とは?重要性や特有のポイント、具体的な施策まで解説

- 戸栗 頌平

サブスクリプション型ビジネスは、私たちの生活に身近なサービスとなりました。特にアメリカは、サブスクリプション型ビジネスの大きな市場だといわれており、人口よりもサブスクリプション型サービスの数のほうが上回っている状態も指摘されています。

もはやサービスの飽和状態ともいえるサブスクリプション型ビジネスですが、これから事業を伸ばしていくためには「LTV(Life Time Value、顧客生涯価値)」をうまく活用していくことが重要です。

LTVを活用することで、自社(あるいは、支援先)のビジネスが将来にわたってどれだけ利益を積み上げていけるかを予測でき、投資家が事業価値を客観的に評価する上でも重要な判断材料となります。

そこで、本記事ではサブスクリプション型ビジネスに取り組んでいる企業または支援会社の方に向けて、サブスクリプション型ビジネスにおいてLTVを算出する重要性や、具体的な計算式、LTV向上に有効な戦略・施策について解説します。サブスクリプション型ビジネスに特化して、注視すべきポイントを解説しますのでぜひ最後までお読みください。

LTVの定義・考え方

はじめに、LTVという言葉の定義・考え方について押さえておきましょう。

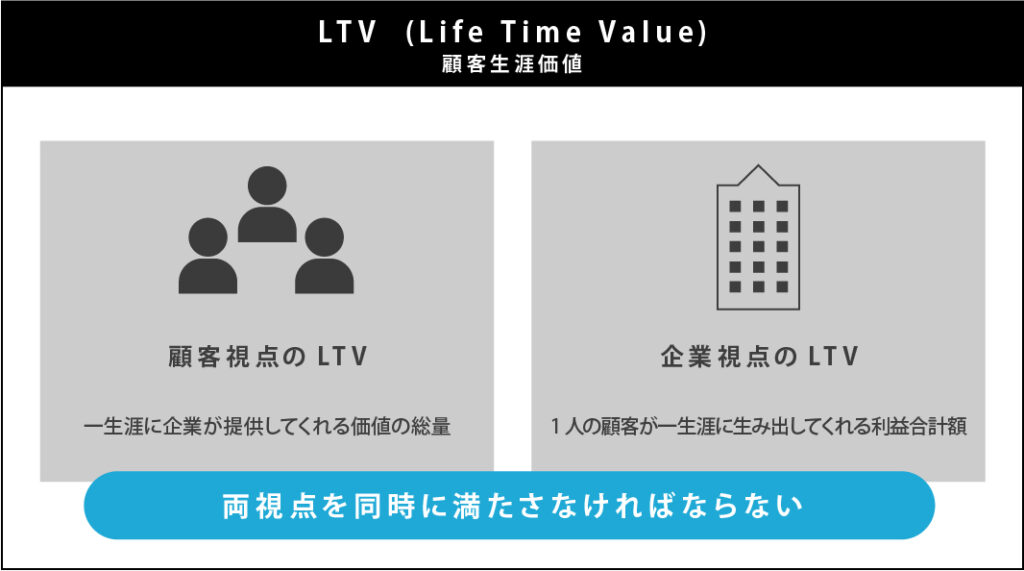

LTVとは、「Life Time Value(顧客生涯価値)」の略語です。その定義には「企業視点」および「顧客視点」の二面性がある点について理解が必要です。

「企業視点のLTV」とは、「1人の顧客が一生涯に生み出してくれる利益合計額」を表します。そして「顧客視点」とは「一生涯に企業が提供してくれる価値の総量」を表しています。

| 【LTVの定義】企業視点のLTV=一人の顧客が生涯に生み出してくれる利益合計額顧客視点のLTV=一生涯に企業が提供してくれる価値の総量 |

上記の2つの視点のうち、「企業視点のLTV」という考え方をまず思い浮かべる方が多いのではないでしょうか? 書籍『LTV(ライフタイムバリュー)の罠』〔垣内 勇威,2023〕によると、著者のSNSフォロワーのうち66%は「LTVの意味は? と問われたら、企業視点を思い浮かべる」と回答したそうです。

しかし、著者は「企業視点」「顧客視点」の両視点を満たさなければならないと指摘しています。その理由は、顧客が「長期的にこのブランドを利用したい」と思える経済的なメリットを提供し続けなければ、顧客を囲い込むことができず、LTVは持続的に伸びていかないという考え方からです。

なお、LTVの定義・考え方についての詳細は、関連記事「LTV(顧客生涯価値)とは?言葉の定義や意味、計算方法や向上施策についてわかりやすく解説」でも解説していますので、ぜひあわせてお読みください。

なぜサブスク型ビジネスでLTVが重要視されるのか

アメリカのビジネス誌「ハーバード・ビジネス・レビュー」の記事では、サブスクリプション型ビジネスの定義を「サービスにアクセスするために、サブスクリプション料金が必要なビジネスモデル」と説明しています。

サブスクリプション型のビジネスモデルは、売上げの大部分が既存ユーザーが支払う定期課金によって構成されるため、顧客を「どれだけ長く、どれだけ多く」維持できるかが収益の生命線となります。新規顧客を獲得するためのコスト(CAC)が年々上昇する今、LTVを正確に把握し、事業の維持・拡張施策に投資を配分することが、事業の黒字化スピードと企業価値を左右するといえます。

つまり、「広告費は、果たして具体的にいくらまで掛けてよいのか?」「今、追いかけようとしているセグメントは、膨大な広告費を掛けてでも獲得すべき顧客か?」「投資は果たして、いつ回収できるのか?」といったポイントを常に見極めながら施策に取り組んでいかなくては、事業の維持・拡張はいつか破綻してしまいかねません。

その中で重要な指標となるのが、LTVです。

そこで本章では、サブスクリプション型ビジネスに取り組む企業がLTVを重視すべき背景を、データと投資家視点から解説します。

1. 収益の大半がリピートで構成されるビジネス構造なため

サブスクリプションビジネスに関するアメリカのシンクタンク「Zuora Subscribed Institute」の研究結果によると、サブスクリプションビジネスの年間売上の8割弱は、既存顧客によって生み出されていることが分かっています。

また、会社規模が大きいほど既存顧客の比率は高まり、ARR(=Annual Recurring Revenue、年間経常収益)が1億ドル超の成熟企業では80〜81%に達することも明らかになりました。そして、彼らはBtoBビジネスとBtoCビジネスの違いについても分析しています。「BtoC単体」では売上げの70%を既存顧客が占め、エンタープライズを含む「BtoB+BtoC」のハイブリッドモデルでは87%と、9割近くの売上げを既存顧客が担っている実態も明らかになっています。

加えて、アメリカのベンチャーキャピタル会社「Bessemer Venture Partners」は2023年の記事でNRR(Net Revenue Retention、売上継続率)のベンチマークとして100%超が「良」、120%超が「優」と述べています。つまり、既存顧客のアップセル・クロスセルによって年間売上げが次第に伸びていく状態(NRR>100%)が健全である、と定義しているのです。

サブスクリプション型ビジネスにおいては実質、ネガティブチャーン(「使いこなせない」「サービスに不満」などの理由で顧客がサービスを解約すること)が常態化することは避けられないため、リピーターによるサービスの利用を確保することで、売上げを年々拡大するあり方が適切だといえます。

2. 顧客獲得コスト(CAC)の回収が前提であるため

デジタル広告費のインフレなどでCAC(顧客獲得コスト)は2013年の9ドルから2022年には29ドルへと222%上昇したことも分かっています。そのような状況の中、自社のビジネスのLTVを把握することなく新規顧客獲得のための投資を続けていると、赤字リスクが高まってしまうでしょう。

なお、CAC増大の要因としてiOS14.5以降のトラッキング規制、サードパーティCookie廃止、企業間の競争激化などが挙げられます。つまり、最適なターゲティングをしにくくなったことから、新規獲得施策の「数」を打つ必要が出てきたのです。

しかし、「LTV ÷ CAC > 1」(収益が、獲得コストを上回っている状態)という数式を満たしていなければ、投資の回収は不可能だといえます。よって、まずはLTVを把握し、許容CACを逆算することが広告戦略の出発点となります。

なお、広告施策におけるLTV活用についてもっと詳しく知りたい方は、関連記事「広告運用を成功に導くLTVの活用法とは?メリット、予算の決め方、最新ソリューションまで紹介」もあわせてお読みください。

3. わずかな解約率の差が累積利益を左右するため

NPS(=Net promoter Score、顧客満足度を表す指標)を考案したアメリカのコンサルティング企業「Bain & Company」の調査から、「顧客維持率を5%上げるだけで、利益が25〜95%増加する」というデータが明らかになっています。

このデータは、サブスクリプション型ビジネスにおいては「月次チャーン × ARPU(Average Revenue Per User、1ユーザーあたりの平均的な収益・売上げ)」のわずかな差が平均顧客寿命を劇的に変えることを示唆しています。

よって、チャーン(解約)をできる限り低減させるための施策が重要だといえるでしょう。具体的には、オンボーディング施策や、使用状況モニタリング、決済失敗リカバリ施策などに取り組むことがLTV向上の最短ルートとなります。

4. ユニットエコノミクスを投資家が重視するため

ベンチャーキャピタルや事業会社のM&A担当は、SaaSビジネスを評価する際に「LTV/CAC≧3を健全ライン」と見るのが一般的です。また、CACペイバック期間12カ月以内がトップパフォーマーの目安とされ、資金調達時の与信指標となります。

つまりLTVが低く、CACペイバック期間があまりに長いと、「成長=キャッシュバーン(ビジネスの成長とともに、キャッシュが減少していく)」という構図になるため、企業価値が下方修正されやすいのです。

5. キャッシュフロー予測と事業価値評価の基盤とするため

LTVは、月次MRR(=Monthly Recurring Revenue、月間経常収益)を将来に向けて予測し、DCFモデル(Discounted Cash Flow model:将来の予想キャッシュフローを用いて投資価値を推定する評価手法)で現在のビジネス価値を算定する際の核となるパラメーターです。

上場SaaS各社のIR資料や、前出のBessemer(アメリカのベンチャーキャピタル会社)のレポートでも、「LTV」「CAC」「ペイバック」の3点は必須の開示項目として扱われています。

また、M&Aではコホート残存価値(残存LTV)をディスカウント率で現在価値換算し、買収価格の根拠とするのが通例です。たとえば、「直近1カ月以内にサインアップしたユーザーのグループ」など特定のコホートについて、自社の「月間平均解約率」などユーザー行動の実態を加味しながら、将来期待できる利益を試算して投資家に対して示す、といった試算が必要です。

LTVの基本計算式とサブスク特有のポイント

ここからは、LTVの基本計算式と、サブスクリプション型ビジネスにおける特有のポイントをお伝えします。

基本の計算式は「LTV=平均購入単価 × 購入頻度 × 継続期間」ですが、サブスクリプション型ビジネスでは計算式の中で用いるべき指標が少し異なります。その違いについて詳しく見ていきましょう。

LTVの基本計算式

まずは、LTVに関するもっとも基本の計算式を紹介します。

| 【LTVの基本計算式】LTV=平均購入単価 × 購入頻度 × 継続期間 |

計算式の中で出てくる基本の指標は以下の3つです。

- 平均購入単価=顧客1人あたりが1回の取引で支払う平均金額

- 購入頻度=顧客が一定期間内に行う購入回数

- 継続期間=顧客がサービスを利用し始め、終了するまでの期間

しかし、この計算式をそのまま用いると、サブスクリプション型ビジネスで避けられない「解約率(チャーンレート)」を加味できません。そのため、LTVの計算式とはビジネスモデルによって少しずつ異なるのです。

サブスクリプションモデル特有のポイント

サブスクリプション型のビジネスモデルでは、LTV算出に「平均月次売上(ARPU)」と「解約率(チャーンレート)」を用いるケースが多いといえます。

また、アメリカのソフトウェア企業「Brightcove」の記事では「LTV ≒ ARPU ÷ 解約率」という近似式も紹介されています。加えて、「平均顧客寿命=1÷解約率」という計算式にも注目すべきです。

これらの式を参考にしながら、解約率をベースにLTVを概算することもできるでしょう。たとえば、月次解約率が2.5%であれば、平均顧客寿命は約40カ月と計算できます。その期間の1人当たり累計売上(ARPU × 期間)が概算のLTVとなります。

なお、LTVの定義や前提によって算出値が変わる点にも留意しましょう。たとえば「無期限のLTVを計算したいのか、もしくは一定期間で計算したいのか」「売上ベースで算出したいのか、利益ベースか」といった違いについても、計算に取り組む前に精査する必要があります。自社に適した定義を明確にしたうえで、指標を活用することが重要です。

なお、LTV計算についてより詳しく知りたい方は、別記事『LTVの計算方法とは?算出する目的や具体的な求め方について具体例を交えて解説』もあわせてお読みください。

サブスクモデルにおけるLTV向上戦略と施策

ここからは、LTV向上のために効果的な戦略や、具体的な施策について紹介します。

サブスクリプション型ビジネスでLTVを伸ばしていくためには、前項で解説した通り以下3つの指標を注視することが鍵となります。

- 顧客維持率(チャーンをできる限り低減させ、顧客維持率を延ばす)

- 顧客単価(ARPUをできるだけ伸ばす。アップセル・クロスセル施策に取り組む)

- 顧客寿命(継続期間)の延長(チャーン低減と表裏一体。できるだけ長く製品・サービスを利用してもらう)

そこで、本章ではサブスクリプション型のビジネスモデルにおいて有効な戦略・施策に限定して紹介します。

なお、他のビジネスモデルを対象にした施策も含めてもっと詳しく知りたい方は、別記事「LTVを最大化させる3つの基本戦略とは?具体的な向上施策と重要指標についてわかりやすく解説」と「LTVを改善する5つのポイントとは?メリット、向上施策、CACの見直しまで解説」もあわせてお読みください。

顧客維持率の改善(≒解約率低減)

まずは、顧客維持率を改善するための戦略・施策にフォーカスしましょう。

LTV向上の第一歩は解約率の低減、すなわち顧客維持率の改善です。顧客が製品・サービスを長く継続利用するほど累積売上・利益が増えるため、解約防止策がLTV向上に直結するといえます。実際、顧客維持率をわずかに改善するだけでも大きな利益向上につながることが統計的に示されていて、前述した通り「顧客維持率を5%上げるだけで、利益が25〜95%増加する」というデータも存在します。

継続率向上のためには、顧客との関係強化や、プロダクト価値の最大化が不可欠です。たとえばBtoBビジネスであれば、導入時の丁寧なオンボーディングや定期的な顧客サポートによって、顧客が製品の価値を十分引き出せるように支援することが重要です。

一方、BtoCビジネスであれば顧客体験におけるボトルネックの特定・解消といったハード面の強化や、コンテンツの拡充などのソフト面の強化が有効だと考えられます。加えて、利用状況データや、顧客問い合わせから解約の兆候を早期に検知し、手を打つことも大切でしょう。

そして、顧客との関係強化の側面でいえば、ロイヤリティプログラムや定期的な情報発信(メールマーケティング等)で顧客エンゲージメントを高め、ブランドへの愛着を醸成することで解約率を下げる施策も効果的です。たとえば、購入額に応じたポイント付与や、長期利用者への特典提供によって、顧客に継続利用するインセンティブを与える取り組みなどが挙げられるでしょう。

そして、「支払いエラー」など、顧客が意図的しない解約への対策も重要です。たとえば、クレジットカードの有効期限切れ等による決済失敗で課金が止まるケースは少なくなく、こうしたケースが全解約の20〜40%を占めるとのデータもあります。そこで、決済失敗時のリトライや通知を徹底し、機会損失を減らすことでLTVを底上げできるでしょう。

顧客単価の向上(アップセル・クロスセル)

次に、顧客単価をできる限り向上させる試みも実行しましょう。アップセルやクロスセルの推進によって、一顧客あたりの売上げを増やすこともLTV向上のために有効です。たとえば、既存顧客に関連サービスを提案したり、上位プランへの移行を促したりする施策に加え、プラン体系の見直しや、サービスのバンドル販売によって顧客単価を高めることも施策として考えられます。

統計的にも、既存顧客への追加販売は効率的です。既存顧客への販売成功率は60~70%と高いのに対し、新規見込み客への成功率は5~20%程度に過ぎません。また、リピート顧客は新規顧客に比べて67%多くの金額を使うとのデータもあります。

また、長期契約(年額プラン等)の促進もLTV向上に寄与するでしょう。月額よりも年額プランを選択した顧客に対して割引を提供するモデルは多く、年契約は短期解約の抑制につながるため、LTVが向上します。ただし、大幅な割引によって年間収益が下がりすぎないよう、プライシングに注意が必要です。

まとめ

本記事では、サブスクリプション型ビジネスに的を絞って、LTVという指標が重要である理由や、算出方法、そしてLTVを向上させるための具体策について解説しました。

サブスクリプション型ビジネスでLTVを伸ばしていくために、まず注視すべき重要なポイントは「解約率の低減」です。わずかな解約率の差が、累積利益の大小を左右します。また、キャッシュフロー予測が事業評価の基盤となるため、スタートアップ企業などにおいて将来にわたる利益をできるだけ精緻に予測するために、LTVという指標の活用は欠かせません。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。本記事が貴社の事業成長の一助となれば幸いです。

豪州ビジネス大学院国際ビジネス修士課程卒業。複数企業と起業を経てBtoB専業マーケティング代理店へ。その後、外資SaaSのユニコーン企業の日本法人立上げを行い、法人営業開始後マーケティング責任者として創業期を牽引。現在、日本のBtoBマーケティングの支援事業を行う株式会社LEAPTにて代表取締役。また、株式会社Shirofuneの外部マーケティング責任者を兼任。