ROASを向上させる広告クリエイティブの重要性と改善ステップを解説

- 戸栗 頌平

かつての広告運用は、ターゲティングや入札戦略など設定の巧みさが成果を左右していました。しかし近年は、生成AIの普及や配信ロジックの均一化により、設定だけで差をつけるのが難しくなっています。いまの時代、広告の成果を分ける最大の要因は、クリエイティブの質です。

Meta広告をはじめとした主要媒体ではクリック率やCVR、エンゲージメント、入札単価などが広告スコアに影響し、その多くがクリエイティブ次第で決まります。なかでも、広告費に対する売上げを示すROASは、単なる運用効率の指標にとどまりません。

ROASは、商品力・訴求力・導線設計といった全体最適の結果であり、ビジネスインパクトを測る経営指標でもあります。ROASが低迷すれば、広告費を投下しても売上げが出ず、事業成長の足を引っ張るリスクすらあるのです。

つまり、クリエイティブはROASを左右する強力な改善ポイントです。本記事では、なぜ今クリエイティブが重要なのか、そしてROASを高めるために何をどう設計・改善すべきかを解説します。

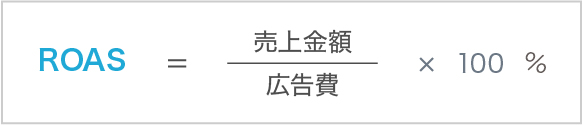

ROASの定義と計算方法のおさらい

ROASは一見すると単純な指標ですが、売上ベースなのか、利益ベースなのかなど、算出方法を誤りやすい指標です。そのため、まずはあらためてROASの定義と計算方法をおさらいしましょう。

ROASの定義

ROAS(Return On Advertising Spend:アールオーエーエス、ロアス)とは、広告の費用対効果を示す指標です。投下した広告費に対して、どれだけの売上げが得られたかを数値化したもので、広告施策の効率性や収益性を客観的に評価するために活用されます。簡単にいえば、広告費1円あたりでいくらの売上げを創出できたかを可視化する指標です。

たとえば、広告費に10万円を投じて、そこから50万円の売上げが発生した場合、ROASは500%となります。つまり、1円の広告費が5円の売上げを生み出したことを意味します。このように、ROASが高ければ高いほど広告投資が効率的であったことを示し、逆に100%を下回る場合は広告費を回収できていない状況であると判断されます。

デジタル広告においてROASが重視される理由は、広告配信の即時性と測定可能性にあります。クリックや表示だけでなく、その先の購入や問い合わせといった成果までほぼリアルタイムで追跡できるため、施策ごとの費用対効果を可視化しやすく、改善アクションを素早く実行できるのです。

一方で、ROASはあくまでも売上ベースの指標であり、利益やCPA(顧客獲得単価)、LTV(顧客生涯価値)といった他の指標とのバランスを見ながら評価しなければいけません。特に、利益率が低い商材はROASだけ見ると赤字となっているケースがあり、BtoBのような検討期間の長い商材は短期のROASが極端に低くなる傾向があるため注意が必要です。

ROASの計算方法

ROASの計算方法はシンプルです。

ROASの計算においては、売上げと広告費の定義がぶれると正確な分析ができなくなるため、算出対象を明確にしておく必要があります。たとえば、売上げには税抜価格を使うのか、広告費には人件費や制作費を含めるのかなど、指標の前提条件を統一しておくことが重要です。

また、Google広告やMeta広告など主要なプラットフォームでは、ダッシュボード上に自動でROASが表示される機能が搭載されていますが、それでも独自のビジネスKPIと照らし合わせて再計算する企業も少なくありません。特に、CPAやLTVと組み合わせて評価することで、短期的な売上げだけでなく、長期的な収益性も見据えた広告運用が可能になります。

ROASは単なる数字ではなく、広告運用の意思決定を支える指標です。表面的な高ROASに惑わされず、その裏にある費用構造やコンバージョンの質にも目を向けることで、真に価値ある広告戦略を構築できるようになります。

デジタル広告における広告クリエイティブとは

そもそも広告クリエイティブとは何を指すのでしょうか。

日本インタラクティブ広告協会によれば、クリエイティブとはグラフィックやコピーなどの広告として制作されたコンテンツのことです。バナー、動画、テキスト、CTAボタン、リンク先URLなどが含まれます。

つまり、広告主が伝えたいメッセージを、画像や動画、コピーといった視覚・言語表現を通じてユーザーに届けるための伝達手段そのものです。この定義を踏まえると、単にきれいなビジュアルを作るだけでは不十分で、どのようにユーザーの目にとまり、感情を動かし、行動へとつなげるかまでを含めた設計が求められます。

広告クリエイティブの種類

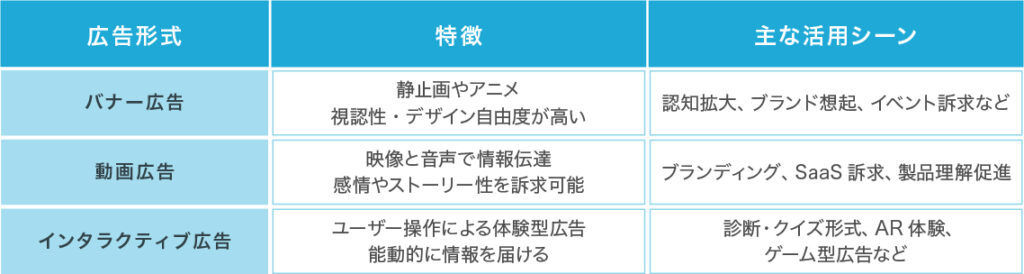

広告クリエイティブにはさまざまな形式が存在しますが、いずれもユーザーの視線を引きつけ、行動を促すために設計された重要な要素です。媒体や配信面によって表現手法は異なりますが、大きく分類するとバナー広告、動画広告、インタラクティブ広告などが主な形式となります。

バナー広告

バナー広告とは、静止画やアニメーションを用いた長方形の広告形式を指します。

主にウェブサイトやアプリ内のサイドバー、記事下部、画面上部などに配置され、ユーザーの視界に自然と入り込むよう設計されています。ディスプレイ広告、SNS広告、純広告、ネイティブ広告といった配信手法において活用されるクリエイティブです。

最大の特長は、一目で情報を伝えられる視認性の高さと、デザインの自由度にあります。製品画像やブランドロゴ、キャッチコピー、キャンペーン情報などを組み合わせることで、短時間の接触でもユーザーに印象を残すことが可能です。このため、認知拡大やブランド想起の向上、イベントプロモーションなどに適しています。

また、広告の種類によって活用法も異なります。たとえばディスプレイ広告ではリターゲティングによって継続的な接触を促し、純広告では特定メディア内での印象形成を強化するなど、配信環境に応じた設計が必要です。

(出典:日本経済新聞)

一方で、要素を詰め込みすぎると情報が分散し、伝えたいメッセージが曖昧になるという課題もあります。複数の訴求ポイントを盛り込むと、結果的にどれも印象に残らず、クリック率の低下につながる恐れがあります。そのため、バナー広告では「1枚で伝えるメッセージは1つに絞る」という原則を意識することが重要です。

限られたスペースの中で何を伝えるか、どう表現するかを徹底的に設計することで、バナー広告の効果は大きく変わってきます。

動画広告

近年、急速に広がりを見せているのが動画広告です。

電通の「2024年 日本の広告費」によると、動画広告費は前年比123%と、全広告メディアの中で最も高い成長率を記録しています。

動画広告とは、映像と音声によってメッセージを伝える広告形式であり、静止画では伝えにくいストーリー性や感情を、視覚と聴覚の双方から訴求できる点が特徴です。種類としては、動画コンテンツ再生中に挿入されるインストリーム広告と動画プラットフォーム内の広告枠に表示されるアウトストリーム広告に大別されます。

(出典:YouTube)

動画広告の需要が高まっている背景には、日常生活における動画コンテンツの浸透があります。

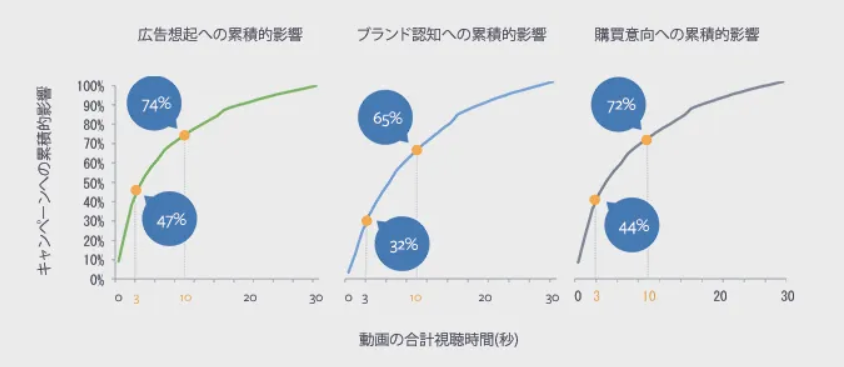

文字よりも映像を通じた情報接触が自然になったことで、動画は情報伝達手段として強い影響力を持つようになりました。また、1分間の動画に含まれる情報量は約180万語に相当するとされ、短時間でも製品やサービスの魅力を的確に伝えられます。さらに、ニールセン社の調査によれば、動画広告はたとえ1秒未満であってもユーザーの視界に入れば、ブランド想起や購買意欲を高める効果が確認されています。

(出典:Meta)

こうした特性から、動画広告はブランディングの強化、SaaSやBtoB分野における製品理解の促進、体験・使用感の訴求による購買行動の後押しなどに適しています。

一方で、動画広告には留意すべき点もあります。自動再生が主流のプラットフォームでは音声が無効になっている場合が多く、視聴者に伝えたい内容を字幕やキャッチコピーで補う工夫が欠かせません。

また、2001年時点の人間の情報処理速度は平均0.3秒でしたが、スマートフォンの普及後である2014年には0.03秒まで高速化したとされます。このように情報の取捨選択が瞬時に行われる時代では、再生開始から数秒以内にインパクトのあるビジュアルやメッセージを提示できなければ、スキップや離脱が起こりやすくなります。

したがって、動画広告の成否は「どのタイミングで、どのように視聴者の関心を引くか」という構成設計に大きく左右されます。表現の自由度が高い分、企画や制作の難易度も上がりますが、それに見合うだけの効果を期待できる広告手法といえるでしょう。

インタラクティブ広告

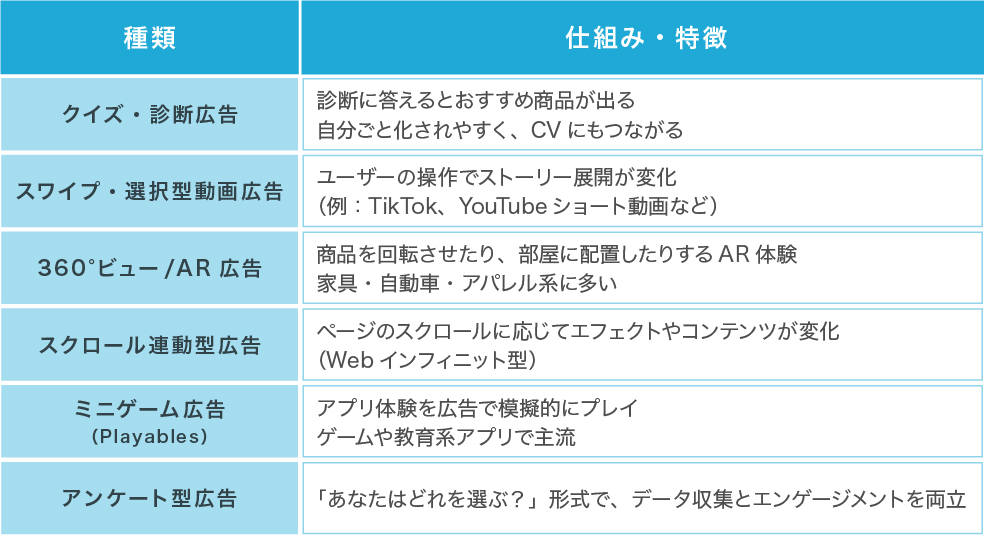

インタラクティブ広告とは、ユーザーの操作を通じて双方向性を実現する広告形式です。従来のバナーや動画のように一方的に情報を提示するものとは異なり、クリックやスワイプ、入力などの行動を通じて、情報の深掘りやカスタマイズされた体験を提供できる点が特徴です。

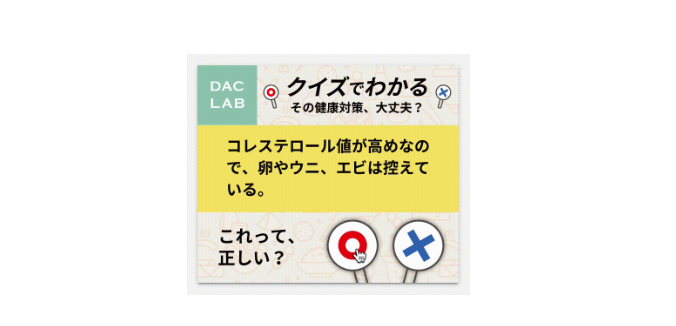

具体例としては、製品の特徴をクイズ形式で学べる広告や、複数の選択肢から最適なサービスを診断するタイプの広告などが挙げられます。

主な種類とその特徴は以下のとおりです。

インタラクティブ広告の最大の強みは、ユーザーを受け身から能動的な態度へと変える点にあります。

従来型の広告は情報を一方的に与える形式であり、記憶への定着は限定的でした。これに対し、インタラクティブ広告ではユーザーが自ら操作し、内容を自発的に受け取るため、自己生成効果が働きやすくなります。これは学校で教わった知識よりも、自分で調べて得た情報のほうが記憶に残りやすいのと同様です。このような能動性が、エンゲージメント率やコンバージョン率の向上につながります。

ただし、制作には一定のコストがかかる点や複雑な操作を求めると離脱を招く恐れがある点には注意が必要です。体験設計はできる限り直感的でわかりやすいものとし、インタラクティブ性そのものを目的化しないことが重要です。常に「どのような価値をユーザーに届けたいのか」を出発点とし、それを実現する手段としてインタラクティブ広告を活用しなければいけません。

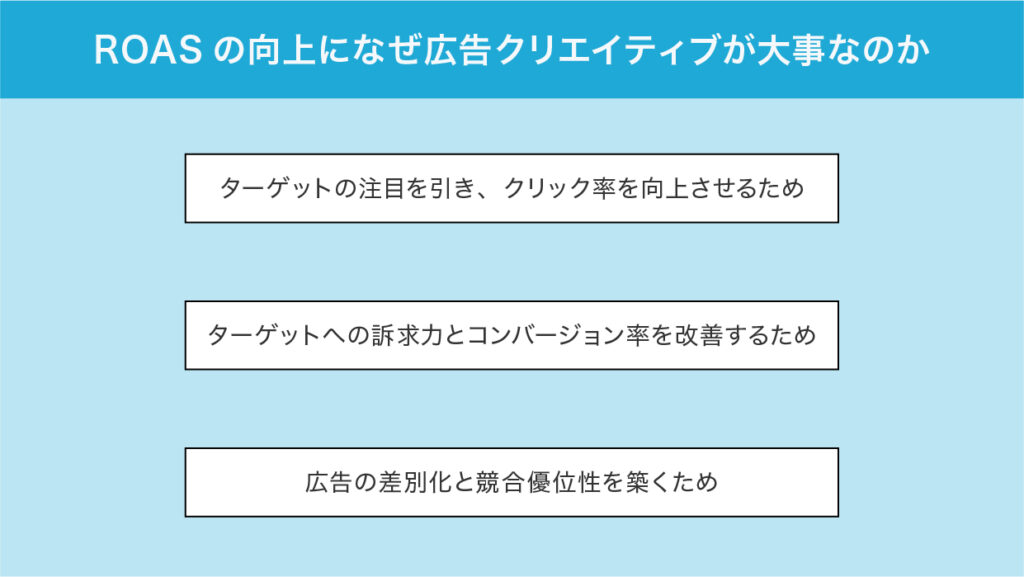

ROASの向上になぜ広告クリエイティブが大事なのか

広告クリエイティブは、ユーザーが広告に出会った瞬間の印象を左右する第一接点であり、広告の成果を大きく左右する要因のひとつです。いかに精緻なターゲティングを行っていても、そこで表示されるクリエイティブがユーザーの興味を惹かないものであれば、クリックには至らず、結果としてROASは低迷します。

ここでは、ROASの向上に広告クリエイティブが重要な3つの理由を整理します。

ターゲットの注目を引き、クリック率を向上させるため

広告クリエイティブは、ユーザーが広告に初めて触れる瞬間に「見たい」「クリックしたい」と思わせるための重要な入り口です。第一印象が弱ければ、どれほど優れた商品や魅力的なオファーを用意していても、ユーザーは次の行動に進みません。その意味で、広告クリエイティブはCTRを大きく左右する決定要素のひとつです。

CTRが高くなると、広告は優先的に配信されやすくなります。GoogleやMetaといった主要プラットフォームでは、広告配信の可否がオークション形式で決定されます。判断基準には入札価格に加え、広告の品質、CTRやCVRなどの推定アクション率が含まれます。

つまり、クリック率が高い広告は、プラットフォームのアルゴリズムにとって「関連性の高い良質な広告」と評価され、同じ広告費で多くの配信機会を得られ、それはより多くの成果を生み出す可能性が高まるのです。このように広告クリエイティブを適切に最適化すれば、CTRの向上を通じて広告配信の効率が上がり、結果的にROASの改善にもつながります。

ターゲットへの訴求力とコンバージョン率を改善するため

ROASは「売上 ÷ 広告費 × 100%」で算出されますが、さらに分解すると次のように表せます。

この式からわかるとおり、ROASを高めるためには、流入数・CVR・平均単価のいずれか、または複数を向上させる必要があります。広告費が一定であれば、どの要素を改善するかが成果に直結します。

なかでもCVRに強く影響を与えるのが、広告クリエイティブです。なぜ広告クリエイティブがCVRに影響を与えるのか。それは、ユーザーがクリエイティブを見て、クリックするかどうかを判断し、その段階でコンバージョンに至りやすい層・至りにくい層が選別されるためです。つまり、広告クリエイティブには、見込み顧客をふるいにかけるスクリーニング機能があるのです。

この視点に立てば、ターゲティングの明確化がいかに重要かが理解できます。広く誰にでも届く訴求は、結果として購買につながらないユーザーを多く集めてしまい、クリックされても成約しない=ROASの低下を招く可能性があります。

逆に、特定のペルソナに向けた絞り込みとメッセージ設計を行ったクリエイティブは、流入数こそ限定的でも、コンバージョンに至る確率の高いユーザーにアプローチできます。その結果として、ROASの最大化が期待できるのです。

広告の差別化と競合優位性を築くため

現在の広告市場は、あらゆる業界・業種が参入するレッドオーシャン化しており、競争は一層激しくなっています。

同一のキーワードやターゲティング条件で複数の広告が並ぶ中、自社の広告を選んでもらうには、クリエイティブによる差別化が不可欠です。この差別化には、主に2つの視点があります。

1つ目は、クリエイティブによって自社製品やサービスの独自価値、いわゆるUSP(Unique Selling Proposition)を明確に伝えることです。これは、他社と差別化された価値をユーザーに直感的に理解してもらうための重要な要素となります。

競合と類似した訴求では、印象に残らず、クリックされる可能性も低下するでしょう。たとえば、同じ転職サービスでも、「〇〇人が成功」「初回相談無料」「人事出身のキャリアアドバイザーが対応」など、伝え方を変えるだけで、ユーザーの受け取る印象は大きく変わります。

2つ目は、クリエイティブは広告運用の構成要素の中で唯一、自社が完全に制御できる領域である点です。媒体仕様、配信予算、入札ロジック、オーディエンス精度などの多くは、外部環境やプラットフォームのルールに左右されます。対して、バナーや動画、テキストなどのクリエイティブは、戦略に応じて柔軟に設計・改善が可能です。

このような理由から、クリエイティブはROAS向上において強力なレバレッジとなります。クリエイティブによってCTRを高められれば、同じ広告費でより多くの流入を確保でき、売上増加につながるでしょう。加えて、CTRの上昇は広告品質スコアの向上にもつながり、結果としてCPCが下がる場合もあります。これにより、同じ投資でより高い成果を得ることが可能になります。

競合と同条件で広告を出す環境下において、目に留まり、記憶に残り、クリックを誘発するクリエイティブこそが、自社の優位性を築く強力な手段です。

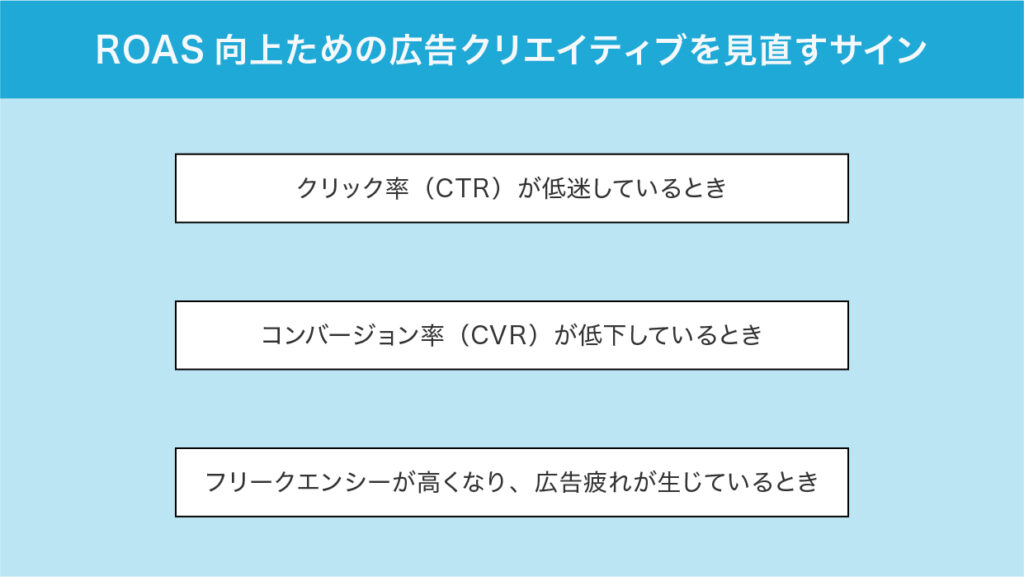

ROAS向上ための広告クリエイティブを見直すサイン

広告運用において、ROASが思うように伸びないとき、「ターゲティングの精度が悪いのではないか」「出稿タイミングや媒体選定に問題があるのでは」といった要因を疑うことが多いのではないでしょうか。しかし実際には、クリエイティブの鮮度や訴求内容が成果のボトルネックになっているケースも多く見受けられます。

では、どのような兆候が現れたときに、広告クリエイティブの見直しが必要になるのでしょうか。ここからは、特に注意すべき3つのサインを取り上げ、それぞれがROASに与える影響と改善の方向性について詳しく解説していきます。

クリック率(CTR)が低迷しているとき

広告クリエイティブの見直しが必要であることを示す、最もわかりやすいサインのひとつがCTRの低下です。

ユーザーは、クリエイティブを見てクリックするかどうかを瞬時に判断します。つまり、CTRが低いということは、広告の訴求がターゲットに刺さっていない可能性を示しています。たとえ配信初期にCTRが良好であっても、同じクリエイティブが繰り返し表示されることで、ユーザーに広告疲れが生じることがあります。

また、ターゲティングが正確であっても、ビジュアルやコピーに魅力がなければ、広告はスルーされ、クリックされることなく埋もれてしまうのです。

CTRの低迷は、ROASの悪化にも直結します。クリックが得られなければコンバージョンの機会も失われ、広告費が成果につながらずに消化されてしまうためです。特に、CPCが高騰傾向にある現在においては、CTRの改善は費用対効果を維持・向上させるための重要課題といえるでしょう。

では、どのような視点でクリエイティブを見直すべきでしょうか。

もっとも多いのは、訴求の焦点が曖昧になっているケースです。ユーザーにとって何がメリットなのかが一目で伝わらなければ、広告の意図は届きません。そのためには、視認性の高いキャッチコピーとユーザーの課題を明示したビジュアル設計が効果的です。

加えて、A/Bテストによる視覚的なバリエーションの検証も有効です。背景色、人物の有無、アイコンの使い方、コピーの言い回しなど、細部の違いがCTRに与える影響は想像以上に大きくなります。CTRが下がり始めた、あるいは業界平均を下回っていると感じたときは、クリエイティブの鮮度切れを疑うべきタイミングです。

コンバージョン率(CVR)が低下しているとき

広告のクリックは得られているのに、なかなかコンバージョンに至らない。

このような状況に直面したとき、まず疑うべきは、広告クリエイティブとLPの整合性です。CVRの低下は、ユーザーの期待と実際の体験にギャップがあることを意味しており、それが離脱の原因となっている可能性が高くあります。

たとえば、広告の遷移先を自社のトップページに設定してしまうと、製品情報を求めていたユーザーは目的の情報にたどり着けず、すぐに離脱してしまいます。原則として、1つの製品・サービスに対しては専用のLPを用意し、広告との関連性を保つべきです。

さらに、訴求内容自体がターゲットに響いていないケースも考えられます。クリックしたものの、「自分には関係がなさそうだ」と感じれば、行動にはつながりません。特にBtoB領域では、業種や業態、役職によって課題が大きく異なるため、誰に向けて何を伝えているのかをクリエイティブ上で明確にしておく必要があります。

改善の第一歩は、広告を見たユーザーがどのような期待を持ってLPに遷移するのかを逆算して設計することです。たとえば、「業務改善」よりも「月次報告作成を90分短縮」といった具体的なベネフィットに落とし込むことで、LPとの一貫性が高まり、ユーザーの行動意欲を高められます。

加えて、CTAの表現や配置もCVRに大きな影響を与えます。「詳細はこちら」のような曖昧な文言よりも、「無料で資料をダウンロード」など、行動の結果得られる価値を具体的に示す表現の方が、心理的ハードルを下げやすくなります。

フリークエンシーが高くなり、広告疲れが生じているとき

同じユーザーに対して、同一の広告クリエイティブが繰り返し表示されると、どれほど優れた表現であっても徐々に効果は薄れていきます。この現象は「広告疲れ(Ad Fatigue)」と呼ばれ、フリクエンシー(同一ユーザーへの表示回数)が一定の水準を超えると、CTRやCVRが低下し、最終的にはROASの悪化を招く要因となります。

広告疲れが進行すると、ユーザーは「またこの広告か」と感じるようになり、心理的な抵抗感を抱くようになります。たとえば、同じバナーが週に何度も表示されると、初回のような関心はもはや得られず、むしろ嫌悪や無視の反応が強まっていきます。その結果、表示回数が増えても成果につながらない、非効率な状態に陥ります。

このような兆候が見られた場合には、クリエイティブの更新が効果的です。ただし、単にデザインを変更するだけでは不十分であり、訴求軸やメッセージの切り口そのものを変えましょう。同じサービスであっても「導入の手軽さ」「業務の時短効果」「他社導入実績」など、異なる視点から訴求することで、新たな関心を喚起できます。

加えて、媒体や配信面の見直しも有効です。静止画から動画への切り替え、配信先をFacebookからLinkedInへ変更するなど、ユーザーに新しい接触体験を提供することで、広告疲れの影響を緩和できます。サービス自体が同じでも、見え方を変えるだけでユーザーの反応は大きく変わるでしょう。

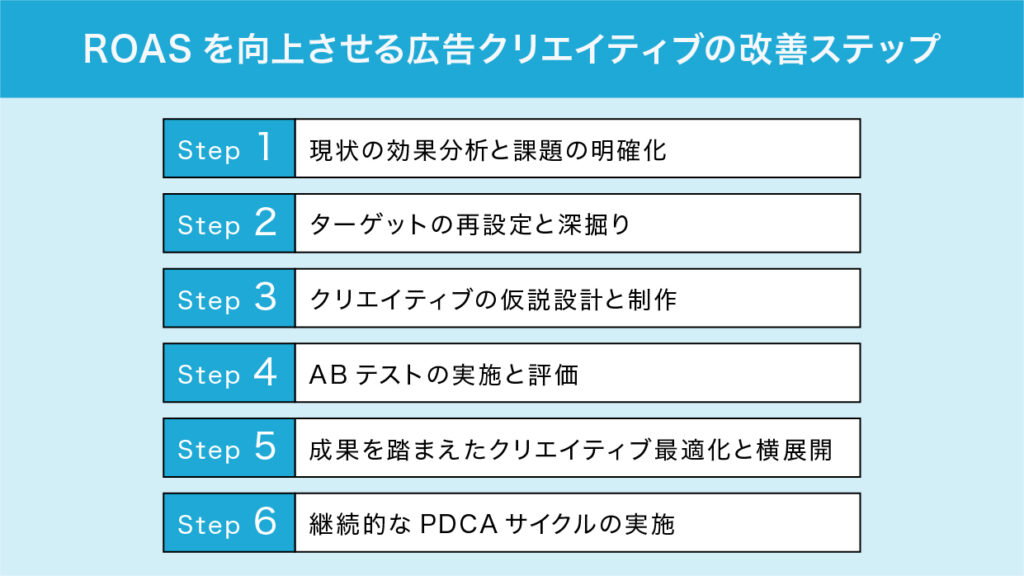

ROASを向上させる広告クリエイティブの改善ステップ

では、どのようにして広告クリエイティブを改善し、ROASを高めていくべきなのでしょうか。ここでは、成果を生み出すための具体的な改善ステップを6段階に分けて紹介します。単なる思いつきや場当たり的な修正ではなく、構造的なPDCAのプロセスとしてクリエイティブを運用していくことが、広告戦略を持続可能なものに変える第一歩です。

ステップ1:現状の効果分析と課題の明確化

広告クリエイティブを改善する最初のステップは、現在のパフォーマンスを正確に把握し、どこに課題が潜んでいるのかを特定することです。効果分析なくして、的確な改善はあり得ません。直感や感覚ではなく、定量的な指標と定性的な観察の両面から、クリエイティブの現状を可視化しましょう。

具体的には、CTR、CVR、CPA、ROASといった主要な指標を軸に、配信結果を詳細に分析していきます。たとえば、CTRが高いのにCVRが低い場合は、クリエイティブの訴求とLPの内容が乖離している可能性が考えられます。一方で、CTR自体が低ければ、そもそもクリエイティブがターゲットの興味を惹けていないという仮説が立てられるでしょう。

また、数値だけでなく、どのような媒体・配信面・時間帯・ターゲット属性でパフォーマンスが変化しているのかを見極めることも重要です。同じクリエイティブでもFacebookでは高CTRを記録しているのに、LinkedInでは成果が出ていない場合、媒体特性に応じたクリエイティブ最適化の必要性が浮かび上がってきます。

さらに、競合広告の調査もこの段階で行っておくとよいでしょう。

Facebook広告ライブラリや広告クリエイティブギャラリーなどを活用すれば、同業他社がどのような訴求をしているのかを客観的に確認できます。これにより、現状の自社クリエイティブに足りていない要素や逆に差別化できているポイントも明確になります。

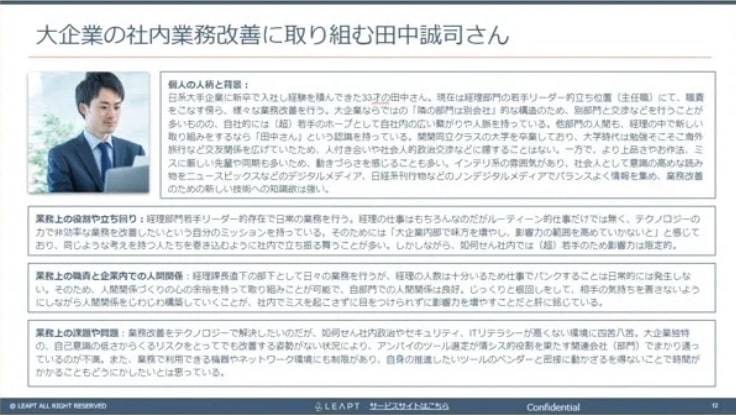

ステップ2:ターゲットの再設定と深掘り

効果分析によって現状の課題が明らかになった後に行うべきは、ターゲットの再設定と理解の深掘りです。広告クリエイティブの成果は、誰に向けて、どんなメッセージを伝えるかによって大きく左右されます。この前提がずれていると、いくら完成度の高いクリエイティブを制作しても、期待する反応は得られません。

まず検討すべき問いは、現在のクリエイティブは本当に狙うべきターゲットに合致しているかです。

たとえば、経営層を想定しているにもかかわらず、現場担当者向けの言葉遣いや課題設定になっていないか。あるいは、業界全体への訴求を目指しているのに、特定の業種を想起させるビジュアルやコピーになっていないか。こうしたズレは、クリエイティブの訴求力を大きく損なう要因となります。

ターゲットの理解を深めるうえで有効なのが、ペルソナの再設計です。ペルソナとは、理想的な顧客像を具体化したものであり、年齢・業種といったデモグラフィック情報に加え、課題や価値観といったサイコグラフィック要素を組み合わせて設計します。

(引用:LEAPT)

ここでのポイントは、幅広い層を狙った訴求は、結果として誰にも響かないということです。だからこそターゲットを細分化し、それぞれのペルソナに共感される痛みやベネフィットに焦点を当てるべきでしょう。ペルソナは、無理に一つに絞り込む必要はありません。複数の具体的な顧客像を設定することで、より精度の高いメッセージ設計が可能になります。

たとえばBtoB領域では、カスタマージャーニーのステージごとに関与する人物が異なります。認知段階では月末のレポート作成に追われるバックオフィスの責任者、比較検討段階では属人化を解消したい経営企画部の部長といった具合に、訴求の焦点を調整する必要があります。

さらに、既存顧客へのインタビューや営業現場のフィードバック、カスタマーサポートに寄せられる悩みなど、一次情報を活用してクリエイティブに反映させましょう。こうした定性的なデータを加味することで、机上の空論にとどまらない、実態に即したターゲットインサイトを導き出すことが可能になります。

ステップ3:クリエイティブの仮説設計と制作

ターゲットの再定義と理解が深まったら、いよいよ広告クリエイティブの設計と制作フェーズに入ります。

ここで重要なのは、いきなりデザインやコピーを作り始めるのではなく、仮説を立てたうえで複数のパターンを意図的に設計することです。感覚に頼るのではなく、「このターゲットにはこう訴えれば響くはずだ」という仮説に基づく構造的なアプローチが、ROASを改善するためのポイントとなります。

そのためには、まず訴求軸の明確化を行いましょう。訴求軸は多々ありますが、その本質は大きく以下4つに分類できます。

- 共感:「これは自分のことだ!」と思わせる

- 欲求:「これが欲しい」と思わせる

- 不安:「今すぐなんとかしなければ」と思わせる

- 安心:「これは信頼できる」と思わせる

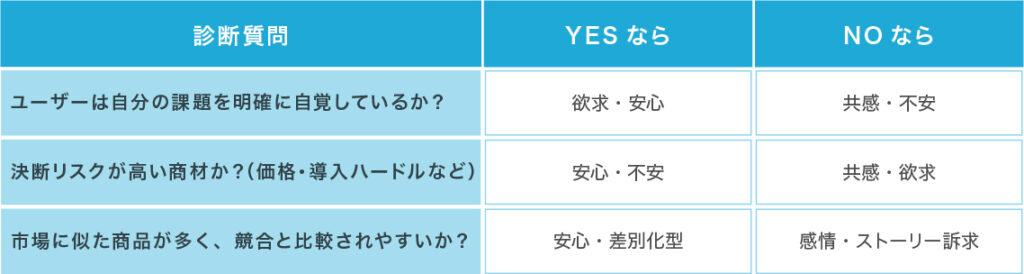

目的の決め方ですが、これは商材やペルソナによって異なります。たとえば、SaaSやBtoBなどの高単価商材の場合は不安または安心の訴求がよいでしょう。もしくは認知段階のペルソナには共感か不安、比較検討段階には欲求か安心という訴求が向いています。訴求軸の決め方に迷ったら、以下の表を参考にしてみてください。

このうち、どの目的に照準を合わせるかによって、コピーやクリエイティブの構造は大きく変わります。

たとえば、「まだエクセルで勤怠管理してませんか?」という表現は、業務の煩雑さに悩んでいる人に対して課題の明示と共感を促す訴求です。一方で、「導入企業1,000社、継続率97%」という表現は、「それだけ使われているなら安心だ」と思わせる社会的証明・安心の訴求です。

見落とされがちですが、訴求軸は流入ユーザーの質そのものを左右するフィルターでもあります。一例をあげると、「人事部長のためのクラウド評価ツール」と訴求すれば、対象外の人には無視される一方、該当する層には強く刺さります。

すべての人に届く広告は、誰にも響かない。だからこそ、訴求軸は誰を呼ぶかだけでなく、誰を呼ばないかまでを設計する必要があります。それが、CVRやROASの高い広告クリエイティブを生む前提となります。

以下に、代表的な訴求パターン例を整理しました。クリエイティブ制作の参考にしてください。

また、制作時は必ず複数パターンのクリエイティブを用意しましょう。どれだけ仮説を立てても、実際に効果が出るかは検証してみなければわかりません。一案のみでテストを行うと、PDCAの速度が極端に落ちてしまいます。

同じ訴求軸でもデザインの異なるパターンを作る、異なる訴求軸で複数のコピーを試すなど、多角的なアプローチが必要です。生成AIの普及により、スピーディにクリエイティブを量産・検証できる環境が整いつつある今、成果創出のポイントは、どれだけ仮説を試せるかにあります。

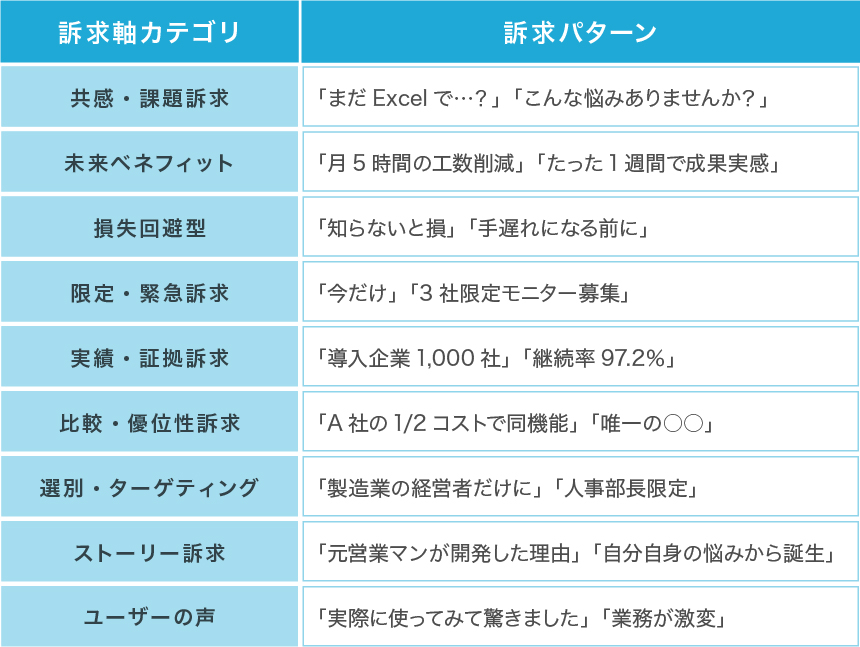

ステップ4:ABテストの実施と評価

クリエイティブを複数パターン用意したら、それぞれの仮説が実際に成果につながるかを検証するために、ABテストを実施します。ABテストとは、異なるクリエイティブを同条件下で同時に配信し、どの表現が最も高い成果を生み出すかを比較する手法です。感覚や主観ではなく、データに基づいた意思決定を行うために欠かせないプロセスです。

この段階では、クリエイティブ間で明確に異なる要素を設けることが重要です。

たとえば、キャッチコピーの表現方法を変える、使用する画像を変更する、CTAの文言を比較するなど、ひとつの変数だけを意図的に操作することで、どの要素が成果に影響を与えたのかを明確にできます。これを「単変量テスト」と呼び、改善ポイントを正確に把握するには最も有効なアプローチです。

テストの評価指標としては、CTR、CVR、CPAなどを設定しますが、最終的にはROASが上がるかどうかが判断軸です。CTRが高くてもCVRが極端に低ければ、結果的にROASは悪化します。そのため、表面的な数字に一喜一憂せず、指標同士のバランスを見ることが求められます。

また、テスト期間と配信量の設計も重要です。短期間・少予算では統計的に有意な差が出づらく、誤った判断を下すリスクが高まります。最低でも1週間〜10日程度、一定数のインプレッションとクリック数を確保することが推奨されます。特にBtoB領域ではCV数自体が少ないため、CTRや中間指標を見ながら判断する柔軟性も必要です。

ABテストを通じて得られるのは、単なる「どちらが勝ったか」という結果だけではありません。「なぜこの訴求が効果的だったのか」「どのターゲット層に響いたのか」といった、次に活かすための学びが最大の成果です。

ステップ5:成果を踏まえたクリエイティブ最適化と横展開

ABテストで得られた結果は、単なる勝敗で終わらせるのではなく、今後の広告運用に活かすための改善知見として体系化し、次なるクリエイティブ制作や展開戦略に活用していく必要があります。このステップでは、効果が高かったクリエイティブ要素をベースにさらなる最適化を図り、他の媒体やキャンペーンにも応用してROASの最大化を目指します。

まず最初に行うべきは、勝ちパターンの構成要素を分解・分析することです。たとえば、CTRが高かった広告について「どの表現がユーザーの目を引いたのか」「どのメッセージが共感を得たのか」といった要素を掘り下げて特定し、今後の制作に活かせる再現性のあるルールとしてストックしていきます。これはチーム内でのナレッジ共有にも役立ち、属人的な広告制作からの脱却にもつながります。

次に、成果の出たクリエイティブのパターンを横展開しましょう。媒体ごとのフォーマットに最適化したリサイズや訴求内容はそのままにして、コピーやビジュアルを少しだけ調整した派生パターンを量産していきます。たとえば、Facebookで成果が出た広告をInstagramのストーリーズ向けに縦長動画化する、静止画をスライド型カルーセルに再構成するなど、1つの勝ちパターンから複数の有効な派生クリエイティブを生み出すことが可能です。

さらに、成果が出た広告のトーンや訴求軸を別のキャンペーンに応用することで、広告全体のパフォーマンス底上げが期待できます。「コスト削減」という訴求が響いたのであれば、他のプロダクトでも同じコンセプトを展開することで、新たな反応を生み出す可能性が広がります。

このようにして得られた知見を単発で終わらせるのではなく、継続的な資産として積み上げ、社内の広告制作プロセス全体に反映していくことが、ROASの改善を一時的なものではなく持続的な仕組みに変えるうえでの要になります。

ステップ6:継続的なPDCAサイクルの実施

市場環境や競合状況、ユーザーの関心や行動パターンは日々変化しており、昨日の勝ちパターンが今日には通用しなくなることも珍しくありません。だからこそ、ROASの持続的な向上を目指すには、広告クリエイティブを定期的に見直し、改善を繰り返すPDCAサイクルの実行が不可欠です。

改善のきっかけとしては、これまでに述べたように、CTRやCVRの低迷、フリークエンシーの過剰上昇などが代表的です。加えて、トレンドの変化や新しい広告フォーマットの登場にも敏感であることが求められます。たとえば、生成AIによる自動バナー生成ツールの進化やインタラクティブ広告の多様化など、新たな技術や表現手法を柔軟に取り入れられる企業ほど、クリエイティブ面での競争優位を築きやすくなります。

変化に対応し、仮説検証を繰り返しながら、広告表現の質を高めていく姿勢こそが、ROAS最大化のポイントといえるでしょう。

ROASを向上させるためクリエイティブ作成の参考サイトの紹介

広告クリエイティブの改善に取り組む際、多くの担当者が直面するのが、「他社はどのような訴求をしているのか」「現在効果的とされている表現は何か」といった情報収集の難しさです。特に、競合の動向や成功事例を把握できていない場合、自社のクリエイティブが時代遅れになっていたり、差別化できていなかったりする可能性があります。

このような背景から、他社の広告事例を参照できるクリエイティブギャラリーや広告ライブラリは、広告運用者や代理店担当者にとって有益な情報源となります。これらのツールを活用すれば、媒体ごとのトレンド、業界別の訴求軸、コピーの傾向などを体系的に把握でき、自社の改善施策にも即座に応用することが可能です。

以下では、ROAS改善を目的としたクリエイティブ設計に役立つ、参考価値の高いサイトを5つ厳選して紹介します。

広告ライブラリ

Metaが公式に提供している「広告ライブラリ」は、FacebookやInstagramで現在配信中の広告を誰でも無料で閲覧できる検索型ツールです。企業名、キーワード、国、広告の種類を指定することで、実際の配信クリエイティブを一覧で確認できます。

このツールの最大のメリットは、競合他社や業界の広告訴求を実物ベースで収集できる点にあります。たとえば、自社と同じBtoB業界のSaaS企業を検索すれば、使用されているコピー、画像の構成、フォーマットの傾向などを視覚的に把握できます。

(出典:広告ライブラリ)

この画面では、複数企業が出稿している広告が時系列で表示されており、クリエイティブの構成が一目でわかります。特に注目すべきは、同一企業によるバリエーション展開の多さです。コピーの微調整、CTAボタンの変更、画像の差し替えなど、ABテストの工夫が随所に見られます。

また、配信開始日やフォーマット、使用メディアの種類も表示されるため、自社の出稿内容と比較・分析する際の資料としても活用できます。自社広告を客観視するための視点を得られるだけでなく、クリエイティブ改善のアイデアソースとしても有用です。

BANNER LIBRARY

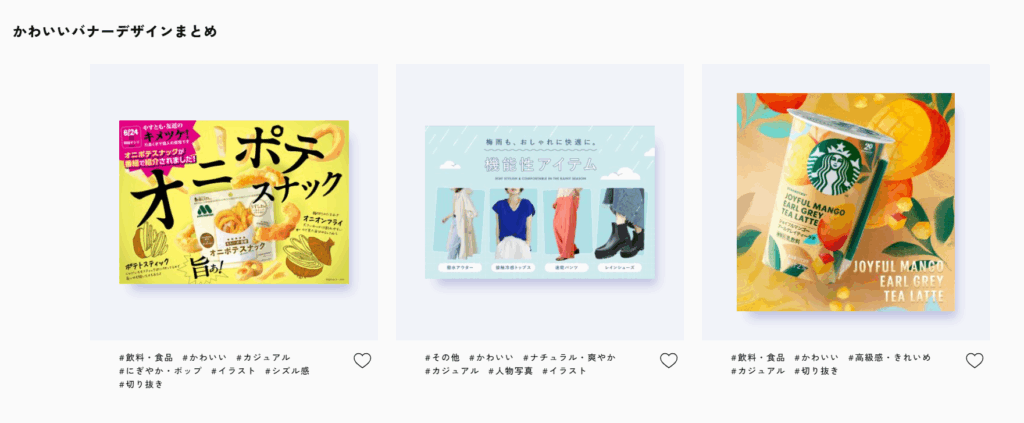

BANNER LIBRARYは、Webバナー広告を業種別、メディア別、カラー別など多角的に閲覧できるビジュアルアーカイブサイトです。このサイトの特長は、業種やデザインテイストごとにバナーが細かく分類されている点にあります。たとえば、ファッション・美容・食品・インテリアなどの業界別カテゴリに分かれており、自社商材に近いバナーをスムーズに探すことが可能です。

さらに、「シンプル」「ナチュラル」「かわいい」「高級感」など、デザインの雰囲気やトーンによっても絞り込みができるため、ブランドの方向性に合致したクリエイティブを見つけやすいのも魅力です。

(出典:BANNER LIBRARY)

バナーはInstagramやFacebookなど、広告配信プラットフォーム別にも整理されており、媒体ごとのデザイン傾向を比較・把握するのにも適しています。近年では、アニメーションやGIFを取り入れた動きのある表現も増えており、最新のトレンドを日常的にキャッチアップする場としても有効です。

また、期間限定キャンペーンやシーズン施策の事例も多く掲載されており、タイムリーな訴求やレイアウト構成の参考として活用できます。

クリエイティブ活用ガイド

Yahoo!広告が提供する「クリエイティブ活用ガイド」は、広告制作の現場で即活用できるノウハウや事例、テンプレートを体系的にまとめた実践的なガイドサイトです。静止画広告・動画広告・レスポンシブ広告など、各フォーマットに対応したベストプラクティスが掲載されており、訴求軸ごとの改善アドバイスやNGパターンの例が豊富に含まれている点が特長です。

このガイドの最大の価値は、単なる事例集ではなく、成果につながるクリエイティブ構造を理解できる点にあります。たとえば、CTAの配置によるCVRの差異や、テキスト量がユーザー体験に与える影響など、実証ベースの知見が数多く紹介されています。

(出典:クリエイティブ活用ガイド)

「制作のポイント」「NG例」「改善事例」といった形で情報が整理されており、自社広告へ応用しやすい構成となっています。

さらに、日本国内のユーザーインサイトに基づいたガイドであるため、グローバル事例と比べてローカル市場での実装に直結しやすい点も重要です。たとえば、トンマナ(トーン&マナー)の調整や商材名の見せ方など、日本のビジネス慣習に合った表現を最適化できます。

インスタ広告集めました。

「インスタ広告集めました。」は、Instagram上で配信された広告クリエイティブを収集・アーカイブしている非公式のギャラリーアカウントです。Instagram内で「@insta_adsquare」という名称で運用されており、静止画・動画・ストーリーズ・リールなど、Instagram独自の広告フォーマットを横断的に閲覧できる点が特長です。

テキスト量、ビジュアルの構成、トンマナ、CTAの表現などを広告ごとに比較しやすく、BtoC向けだけでなく、D2CやBtoBブランドの事例も豊富に掲載されています。

(出典:Instagram)

本アカウントでは、広告の見た目に加え、キャプションの書き方やリンク誘導、ストーリーズとの連携手法など、Instagram広告における細かなテクニックも可視化されています。ファッションや美容、教育、ITサービス、SaaSなど、多様なジャンルの広告が網羅されており、Instagramで配信されているリアルな広告を参考にするのに向いています。

【補足】AIを活用したクリエイティブ作成

近年、広告クリエイティブの制作現場で注目を集めているのが、AIを活用した制作支援ツールの導入です。

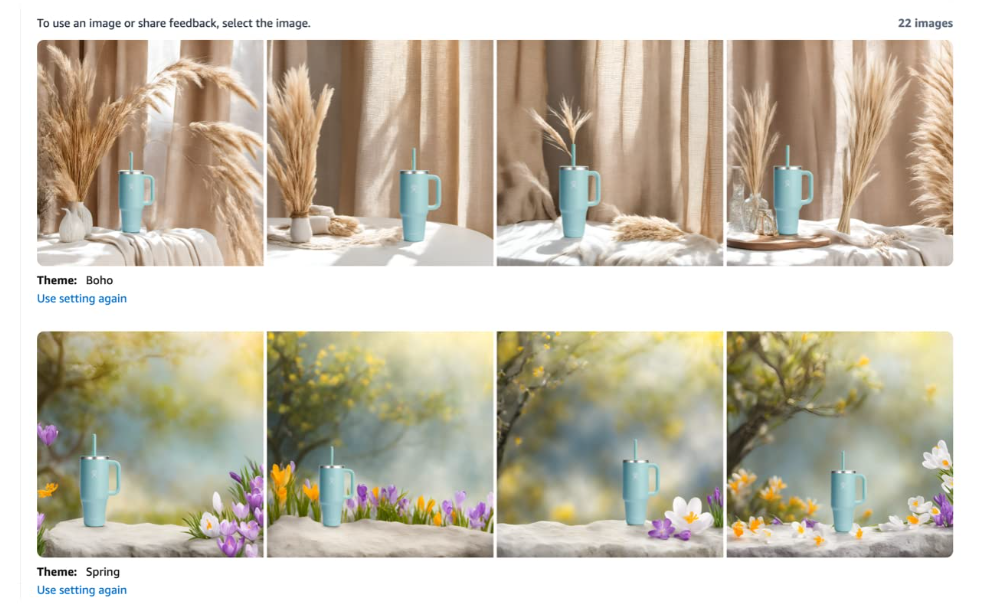

MetaやAmazonをはじめとするプラットフォーマー各社が提供するAIベースのクリエイティブ生成機能は、これまで属人的だった制作プロセスを、より迅速かつデータドリブンなものへと変革する手段として急速に普及しています。急激に画像や動画生成の精度も高まっており、特に予算の限られた中小企業では生成AIを活用して迅速に複数のクリエイティブを制作し、勝ちパターンを見つけるのが定番の運用スタイルとなるかもしれません。

(出典:Amazon)

とはいえ、AIに任せきりでは十分な成果は得られません。効果的に活用するためには、まず投入する素材の質、つまり画像のクオリティ、コピーの精度、訴求軸の明確さが鍵を握ります。また、AIが出力したクリエイティブの成果を人間が分析し、次の仮説設計に反映させるという「人×AI」のハイブリッド運用が欠かせません。

まとめ

ROASを高める広告運用を実現するには、ターゲティングや入札戦略といった配信設計に加えて、広告クリエイティブの質と戦略性が不可欠です。どれほど精緻な仕組みでユーザーにアプローチしても、実際に接点となるクリエイティブが魅力的でなければ、ユーザーはクリックもコンバージョンもしてくれません。

クリエイティブ制作において最も重要なのは、ターゲットを明確にしたうえで、複数パターンを用意し、効果検証を通じて勝ちパターンを見つけていくことです。各ターゲットの関心や課題に応じて訴求を調整し、スピード感をもってPDCAを回す運用体制が求められます。

生成AIを活用すれば、クリエイティブ制作にかかる時間を大幅に短縮できます。人間は、そのアウトプットを分析し、成果につながる表現や構成を見極める役割に専念するべきです。

今後、AIや自動最適化の技術がさらに進化していく中で、人間に求められるのは戦略思考と表現の本質を見抜く力です。感覚に頼った広告制作ではなく、意図と構造に基づいたクリエイティブ設計を行える体制こそが、ROAS最大化に向けた本質的な競争力となるはずです。

豪州ビジネス大学院国際ビジネス修士課程卒業。複数企業と起業を経てBtoB専業マーケティング代理店へ。その後、外資SaaSのユニコーン企業の日本法人立上げを行い、法人営業開始後マーケティング責任者として創業期を牽引。現在、日本のBtoBマーケティングの支援事業を行う株式会社LEAPTにて代表取締役。また、株式会社Shirofuneの外部マーケティング責任者を兼任。