LINE公式アカウントやLINE広告のROASの平均や高めるための戦略と施策例を解説

- 戸栗 頌平

月間アクティブユーザー9700万人、人口カバー率90%超という圧倒的なリーチを持つLINEは、企業にとってお客様の生活導線に入り込める貴重なチャネルのひとつです。中でもLINE公式アカウントとLINE広告は、情報発信から顧客接点、販売促進までを一貫して担えるプラットフォームとして、多くの企業が活用を進めています。

こうしたチャネルへ投資を行う上で重要なのが、「ROAS(広告費用対効果)」を正しく理解し、継続的に改善していくことです。特にLINEは、メッセージ配信にもコストが発生するため、成果の可視化と最適化が欠かせません。

本記事では、LINE広告およびLINE公式アカウントにおけるROASの基本的な考え方や、一般的な水準を整理したうえで、ROASを高めるために実践されている具体的な戦略や施策を事例とともにご紹介します。LINEを使った集客や販促に取り組むなかで、「なんとなく続けているが、成果が伸び悩んでいる」と感じている方にとって、施策の見直しに役立つ内容です。ぜひご活用ください。

ROASの定義と計算方法の振り返り

まずは、改めてROASの定義と計算方法を見直し、SNS広告を運用する上でどのように活用すべきかを整理します。

ROASの定義

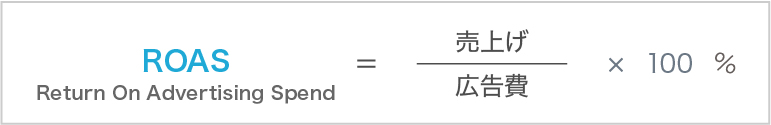

ROAS(Return On Advertising Spend:アールオーエーエス)とは、広告費用対効果のことで、広告によって得られた売上げを広告費で割って算出する指標。簡単にいえば、広告費1円あたりの売上げを示す指標ということです。

ROASが100%を下回っていると、広告費の回収ができておらず赤字になっている可能性があります。一方、200%や300%を超えていれば、費用対効果の高い広告運用、つまり使った広告額よりも高い売上げの獲得ができていると判断できます。

ただし、SNS広告はリスティング広告に比べて衝動的な反応が多く、ユーザーの購買行動に直接結びつかない場合もあるため、ROASだけで施策の良否を判断するのは危険です。

ROASの計算方法

ROASの計算式は以下の通りです。

たとえば、LINE広告に50万円を投じて、そこから150万円の売上げが発生した場合、ROASは「150万円 ÷ 50万円 × 100 = 300%」です。つまり、1円の広告費で3円の売上げを生み出したことになります。

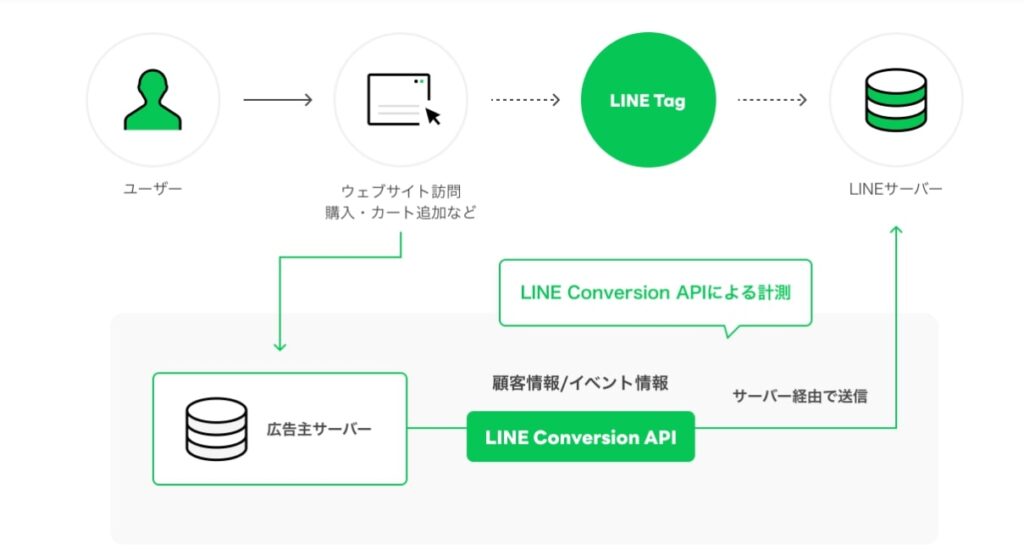

このように数式は単純である一方で、実務においては売上げと広告費の定義や算出範囲をどう捉えるかによって、ROASの精度や活用価値は大きく変わります。特にLINEのようなSNS広告では、1回の広告表示が直接購入に結びつくとは限らず、間接的な接触や複数回の情報提供を経て購入に至るケースが多いため、売上げの計上基準や計測ツールの整備が不可欠です。

たとえば、LINE公式アカウントでクーポンを配布し、LINE広告でその利用を促進した場合、広告経由での購入か、アカウント経由での購入かの線引きが曖昧になることもあります。このようなケースでは、Google アナリティクスやLINE Tag、CRM連携などの計測基盤を使って、広告接触から購入までの流れを可視化する必要があるでしょう。

さらに、SNS広告におけるROASは短期的な数値だけでは評価しきれません。LINEのような高頻度接触型チャネルでは、一度の広告接触が将来の売上げにどう影響するかといった中長期的視点も加味し、リピート率やLTV(顧客生涯価値)とセットで評価することが重要です。

LINE公式アカウントとLINE広告とは

LINE公式アカウントとLINE広告は、単なる一方向の情報発信ではなく、ユーザーとの継続的な対話と関係構築を可能にするツールです。企業側が意図したタイミングでメッセージを届けられるうえ、ユーザーの属性や興味関心に合わせて広告を配信できる柔軟性も兼ね備えています。ここでは、この2つの機能に注目すべき理由を見ていきましょう。

日本でのLINEの普及率と活用度合い

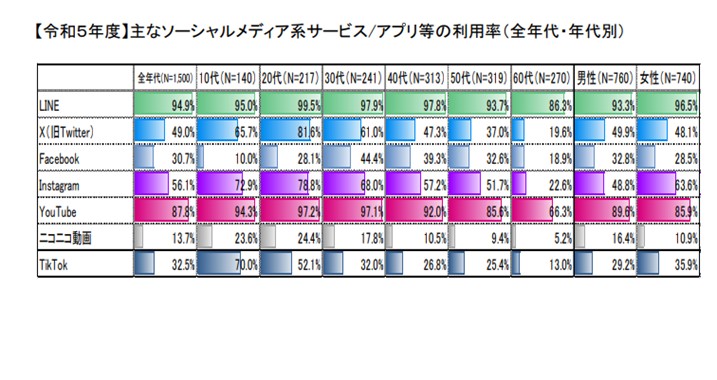

総務省の調査によれば、全年代のLINEの利用率は約95%にも達するとのことです。この数字は、もはやSNSとしての枠を超え、インフラとしての地位を確立しているともいえます。

(出典:総務省)

注目すべきは、LINEの利用頻度と生活導線への深い浸透です。

LINEはもともとメッセージアプリとしてスタートしましたが、現在では独自のエコシステムを構築しており、ニュース、決済、ショッピング、ポイント、音楽、さらには行政手続きまで幅広い機能と連携。多くのユーザーにとって、朝起きてから寝るまで利用する日常アプリとなっています。

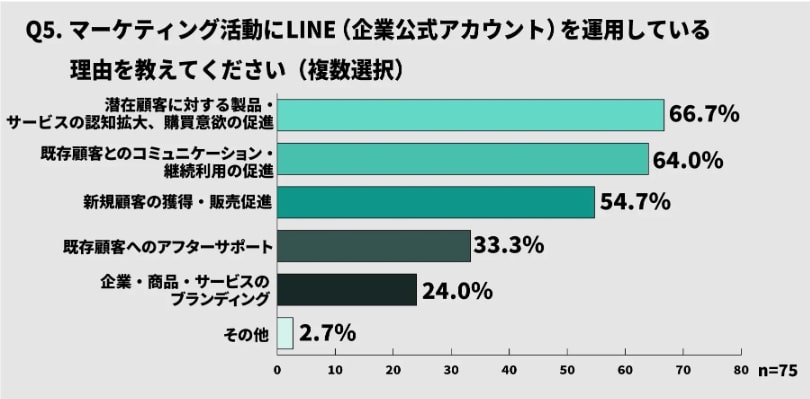

こうした背景を受け、多くの企業がLINEを主要なマーケティングチャネルとして活用しています。実際、株式会社コンシェルジュがマーケティング担当者を対象に実施した調査では、約6割が公式LINEアカウントを運用していることが明らかになりました。

運用理由としては、「潜在顧客への認知拡大と購買意欲の促進」(66.7%)が最も多く、次いで「既存顧客とのコミュニケーションおよび継続利用の促進」(64.0%)が挙げられています。

(出典:株式会社コンシェルジュ)

このように、ユーザーの日常に自然と溶け込んでいるプラットフォームだからこそ、高い接触率とエンゲージメントが期待できるのです。

LINE公式アカウントとは

(出典:LINE)

LINE公式アカウントとは、企業や店舗がLINE上でユーザーと直接コミュニケーションを行うためのビジネス向けアカウントです。一般ユーザーのアカウントとは異なり、公式アカウントにすることで、主に以下の機能を活用できるようになります。

- 自動応答メッセージ

- オーディエンス配信

- ステップ配信

- メッセージ配信の効果測定

- ポイントカードの発行・管理

- クーポンの作成・配信

これらの機能を活用することで、チャットによる双方向コミュニケーションだけでなく、配信施策の効果測定まで一貫して実施可能です。たとえば、友だち登録による集客から始まり、ユーザーの興味関心に応じたクーポンを配信し、購入や予約といったコンバージョンへとつなげる活用が期待できます。

また、LINEはEメールや他のSNSと異なり、ユーザーが日常的に利用するツールであるため、通知の開封率が高い傾向にあります。実際、LINEユーザーの約8割が、公式アカウントから届いたメッセージをその日のうちに開封するとされており、メールマガジンの平均開封率(約23.44%)と比較しても、圧倒的な到達力があるといえるでしょう。これにより、自社からの情報が他の情報に埋もれることなく、ユーザーに確実に届く可能性が高まります。

なお、2025年5月時点におけるLINE公式アカウントの料金プランは以下の通りです。

たとえば、ライトプランで5000通を超えて配信する場合は、スタンダードプランへの移行が必要です。また、スタンダードプランにおいても月間3万通を超えると、1通あたり3円の追加コストが発生します。運用規模や配信頻度に応じたプラン選択が求められます。

LINE広告とは

(出典:LINE)

LINE広告とは、LINEアプリおよび関連サービス上に配信される広告プラットフォームであり、ユーザーの興味・関心や行動履歴に基づいた高精度なターゲティングが可能なデジタル広告サービスです。LINEタイムライン、LINE NEWS、LINEマンガ、LINE VOOMなど、多様な配信面に対応しており、幅広いユーザー層へのリーチが可能です。なお、LINE広告の出稿には、LINE公式アカウントの開設が前提となります。

掲載フォーマットも多彩で、動画広告、カルーセル広告、画像バナーなど、商材や訴求内容に応じた柔軟なクリエイティブ表現が可能です。視覚的インパクトを重視したプロモーションに適しており、ブランド訴求から直接的なコンバージョンまで幅広く対応できます。

数ある広告チャネルの中で、LINE広告の最大の強みはそのリーチ力にあります。若年層から中高年層まで、幅広い年齢層にアプローチ可能であり、ユーザー属性や行動履歴を活用したターゲティング精度の高さも特長です。特に14歳以下の未成年層を対象に広告配信できる点は、GoogleやMetaにはないLINE独自の強みといえるでしょう。

一方で、ターゲティングアルゴリズムの成熟度では、MetaやX(旧Twitter)といったグローバルSNSが優位です。これらの媒体は数十億人規模のユーザーデータを保有しており、より多様で詳細な興味・行動データを学習しているため、ターゲティングの深度と精度で勝る傾向にあります。LINEは国内においては圧倒的な普及率を誇りますが、グローバルデータに基づく最適化では、やや後れを取っている面もあります。

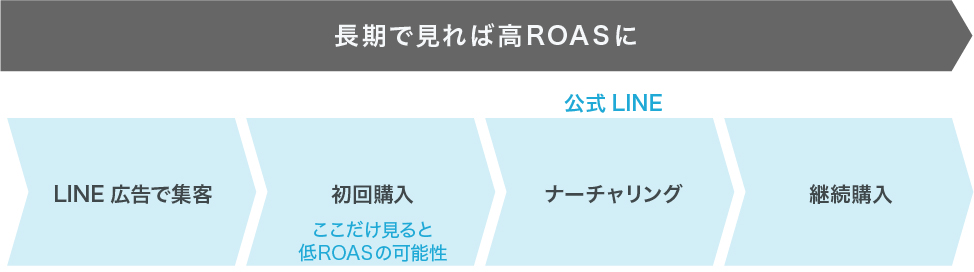

もう一つのLINE広告ならではの価値は、「広告→友だち追加→CRM・ナーチャリング」までを一気通貫で構築できる点です。友だち追加をコンバージョン地点とし、その後、公式アカウントを通じて継続的にナーチャリングを実施することで、単発の購入に終わらせず、リピーター育成へとつなげることが可能です。結果として、ROASやLTVの向上に寄与しやすい構造を持っています。

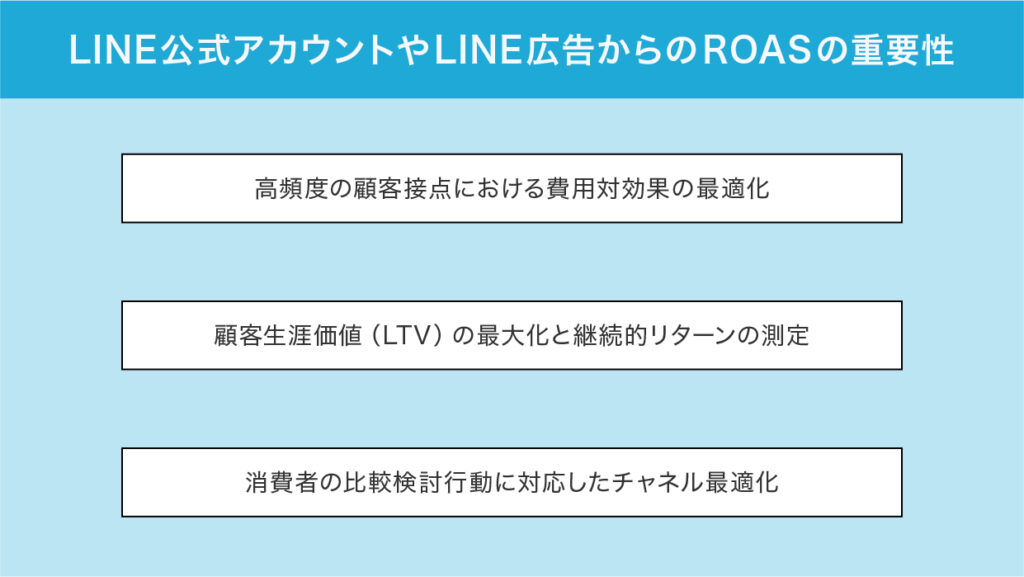

LINE公式アカウントやLINE広告からのROASの重要性

LINE公式アカウントやLINE広告は、他のSNSや検索広告とは異なり、顧客と継続的かつ多層的に関係を構築できる点が特長です。単発の広告反応ではなく、時間をかけて形成される購買行動の中で、「どの施策が、どれだけのリターンを生んでいるのか」を可視化しなければ、次の打ち手が見えてこないのです。以下では、LINEにおけるROASの重要性を、3つの視点から深掘りしていきます。

高頻度の顧客接点における費用対効果の最適化

LINE公式アカウントはプッシュ型のチャネルです。つまり、企業からメッセージを配信しない限りユーザーとの接触は発生せず、売上げにもつながりません。言い換えると、LINEの売上げはメッセージを送った分だけしか発生しないということです。さらに、プランによって毎月の送信メッセージ数は決まっており、限度を超えると追加費用が発生します。この構造は、メルマガやSNS投稿と大きく異なります。

LINEでは、送るたびにお金がかかる、つまり1通ごとに費用対効果が問われるチャネルです。また、ユーザーが日常的に何度もLINEを開くという高い接触頻度ゆえに、企業側も情報を届ける機会が多くなり、結果として配信回数が増え、費用が積み重なりやすい傾向にあります。だからこそ、ROASの測定が重要です。

たとえば、ROASを測定しなければ、ROAS100%未満かつ粗利で見たら赤字になっているセグメントにメッセージを送り続けることになります。売上げは出ていても利益は赤字という異常事態に気づいたときにはもう手遅れかもしれません。

このようにLINEは手軽に使える反面、配信回数や広告出稿量が増えがちで、それに伴う費用が累積する構造にあります。だからこそ、ROASを常にモニタリングし、効果が薄いクリエイティブやセグメントへの配信を早期に見直すことが不可欠です。

顧客生涯価値(LTV)の最大化と継続的リターンの測定

BtoCマーケティングにおいて、一度きりの購入に満足していては、事業の安定成長は望めません。むしろ、初回購入後の関係性をいかに継続させ、リピーターへと育てられるかが、収益構造の健全化に直結します。その鍵となるのがLTVです。

LINEは、広告で新規顧客を獲得し、その後、公式アカウントを通じて継続的にコミュニケーションを取れるため、LTVを最大化しやすいチャネルといえます。一度きりの接点に終わらず、継続的な関係構築が可能な点が大きな強みです。

たとえば、あるEC企業がLINE広告で新規ユーザーを獲得し、その後、週1回の情報配信や誕生日クーポンを送る施策を展開したとします。その結果、顧客が月に1回、年間で12回購入するようになれば、初回広告費で獲得した1件のユーザーが、時間をかけてLTVの高い優良顧客へと成長していくことになります。

しかし、このような継続的な収益貢献は、1回のCVだけを評価対象とする一般的なROAS分析では見落とされがちです。そこで必要となるのが、初回CV後の追跡と累積売上を含めたROASという視点です。中長期的なLTVに基づいたリターン評価を重視し、LINE TagやCDP(カスタマーデータプラットフォーム)との連携によって、売上げの再帰性を可視化するようにしましょう。

こうした運用サイクルのなかでROASを測定するには、「売上げ÷広告費」といった短期指標では不十分です。「LTV ÷(広告費+運用費用)」という中長期的な視点でも評価するようにしましょう。

消費者の比較検討行動に対応したチャネル最適化

BtoC商材はBtoB商材に比べて単価が低く、比較的気軽に購入できることから、消費者は多くの選択肢の中から自分に最適なものを選ぼうとする傾向が強くなります。たとえば、気になる商品を見つけた際には、レビューの確認、価格比較、SNSでの評判チェックなど、購入に至るまでのプロセスは流動的かつ複雑です。

このような購買行動の中で重要なのは、最終的な意思決定が行われるチャネルをいかに押さえるかという点です。以下のような理由から、LINEは消費者の最終判断を後押ししやすいチャネルといえます。

- アプリの起動頻度が高い

- メッセージの開封率が高い

- 1対1のコミュニケーションにより心理的距離が近い

これを実現するためには、LINE上での最終判断を設計に組み込むことが重要です。

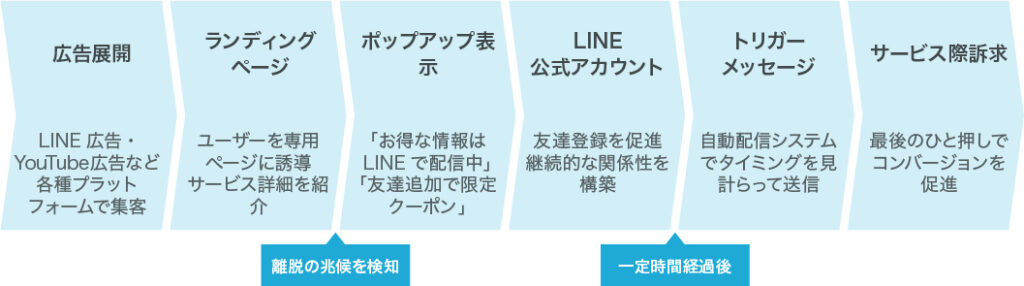

たとえば、LINE広告やYouTube広告からLPに誘導し、離脱の兆しが見えたタイミングで「お得な情報はLINEで配信中」「今すぐ友だち追加で限定クーポン進呈」といったポップアップを表示し、LINE公式アカウントへの登録を促します。その後、友だち登録したユーザーに対して、一定時間(例:6時間後や翌朝など)を空けてトリガーメッセージを自動配信。再度サービスを訴求し、決め手に欠けていたユーザーに対して最後のひと押しを行うのです。

また、すでにリスティング広告や他SNS広告を通じて自社サイトを訪問しているユーザーに対しては、LINE広告でオーディエンス配信(リターゲティング)を行うことで、重複広告によるCPAの悪化を防ぎつつ、最後に接触したチャネルがLINEだったという状態を意図的に構築できます。これにより、比較検討の終点をLINEに設定し、意思決定を促す導線が整います。

LINE公式アカウントやLINE広告でのROASの平均値

では、実際にLINEにおけるROASは、どの程度が一般的とされているのでしょうか。

2025年5月時点において、LINE広告に関するROASの明確な平均値は公表されていません。ただし、とくにEコマース領域では、広告費を上回る収益を確保するために、200〜300%程度のROASを目標とする企業が多いのが実情です。参考までに、Googleのリスティング広告では、平均ROASが200%とされるケースが一般的です。

一方、LINE公式アカウントの活用事例では、高度なメッセージング機能やセグメント配信との組み合わせにより、ROASが1.2倍、あるいは3000%以上に向上した事例も報告されています。ただし、これらの数値はあくまで一部の成功事例であり、実際のROASは業種や施策内容によって大きく異なります。

目安としては、ROASが100%を下回ると広告費を回収できず、継続的な投資が困難とされますが、設計と運用次第では数倍から数十倍のROASを実現することも十分可能です。的確に構築・運用できれば、LINEは他のチャネルと比較しても極めて高い利益率を期待できるマーケティング手段になり得ます。

LINE公式アカウントとLINE広告を活用してROAS向上が期待できる業界例

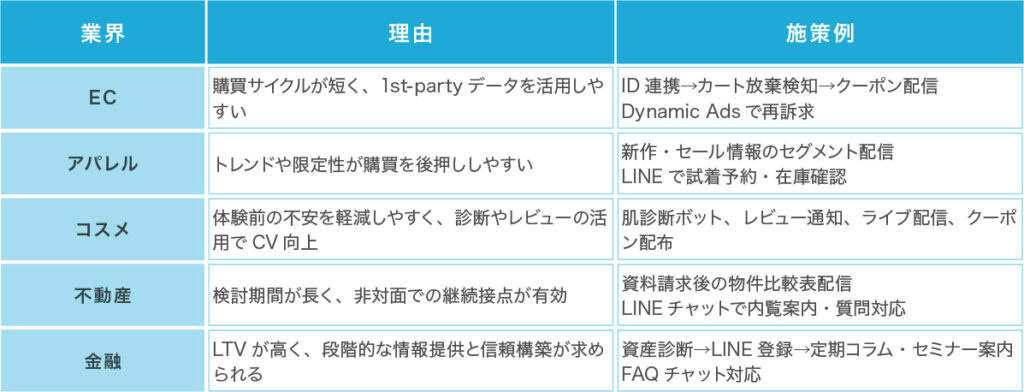

では、具体的にどのような業界でLINE公式アカウントやLINE広告の導入効果が顕著に現れているのでしょうか。ここからは、複数の業界を取り上げ、それぞれの業態においてLINE活用がどのようにROAS向上に貢献するのかを掘り下げていきます。

EC

EC業界においてLINE広告のROASが向上しやすいのは、そのビジネス構造とデータ環境に起因します。

平均購買サイクルが短く、ユーザーの意思決定から購入までの期間が限られているため、LINEを活用したタイムリーなリマインドやプロモーションは売上げに直結しやすい特徴があります。また、EC事業ではユーザーの購買履歴や閲覧情報が自社に蓄積されており、ファーストパーティーデータを活用したリターゲティングや、CRM施策の精度向上が見込めるでしょう。

たとえば、友だち追加広告を配信し、ID連携が完了した時点で、ユーザーは公式アカウント経由のマーケティング施策に組み込まれます。その後、カート離脱者に対しては、LINE Conversion APIを通じてその行動を即座に検知し、24時間限定のクーポンを公式アカウントから自動配信することで、購入の再促進を図ります。

(出典:LINE)

さらに、動的商品広告(LINE Dynamic Ads)を活用することで、過去にユーザーが閲覧した商品を自動的に再訴求できます。クリック後は、あらかじめ設計されたLINEのシナリオに遷移させる導線を整えることで、「比較→検討→再訪→購入」へと自然に誘導する仕組みが構築されます。

広告配信からCRM、購買データの統合管理までを一貫して実行することで、無駄なコストを抑えつつ、利益の最大化が可能となる点が、EC領域におけるLINE活用の大きな強みです。

アパレル

アパレル業界においては、ブランドの世界観やスタイル、最新トレンドをいかにタイムリーに届けるかが購買を大きく左右します。こうした情報感度の高いユーザーに対し、LINEは強力な接点を築けるチャネルです。とくに、新作商品の入荷やセール情報などを通知感覚で即時に届けられる点は、他のSNSやメールよりも優位性があります。

LINE公式アカウントでは、新作や先行販売の情報をセグメントごとに配信することで、購入意欲の高いファン層だけに特別感のある情報提供が可能です。これにより、メッセージ送信数を抑えながら、「誰よりも早く手に入れたい」「限定アイテムを逃したくない」といった感情を刺激し、購買行動を促進できるでしょう。

さらに、LINE広告を活用すれば、新規ユーザーへのブランド認知拡大もスムーズに行えます。カルーセル型広告や動画広告によって、商品のディテールやコーディネートイメージを視覚的に訴求でき、感覚的に訴える表現がしやすくなります。加えて、広告から公式LINEへの導線を設計し、友だち登録後にクーポンを配布することで、初回購入率の引き上げも期待できます。

また、LINEはオフライン店舗との連携にも有効です。試着予約や店舗在庫の問い合わせをLINE上で受け付けたり、購入後にレビュー依頼や着こなし提案を配信したりと、購買前後の体験全体をサポートできます。これらの施策によりリピーターを育成し、LTV向上につなげることで、結果的にROASの改善にも寄与します。

コスメ

コスメ業界は、顧客の体験価値や感情的満足度に強く依存する商材特性を持ちます。そのため、単なる価格訴求ではなく、情報提供や関係構築を通じて信頼と期待を積み重ねるマーケティングが重要です。この点で、LINE公式アカウントとLINE広告の連携は相性の良い手段といえるでしょう。

まず、LINE広告では静止画だけでなく、動画やカルーセルといった多様なフォーマットを活用することで、商品の使用感やビフォーアフター、肌タイプ別のおすすめなどを視覚的に訴求できます。こうした表現力は、購入前に体験しづらい化粧品への不安を軽減し、購入意欲の後押しに効果的です。

加えて、広告からLINE公式アカウントへの友だち登録を促し、その後のCRM施策として「肌診断」「クーポン配布」「レビュー共有」「ライブ配信の告知」などを展開することで、購入率とリピート率の双方を高めることが可能になります。特にスキンケアやメイクアップのように、定期購入や複数アイテムの併用が前提となるカテゴリでは、継続的なエンゲージメントがROAS向上に直結します。

また、LINE公式アカウントのチャットボットを活用すれば、ユーザーの悩みや関心に応じた商品レコメンドの自動化が可能です。たとえば、「乾燥肌におすすめの商品は?」「30代に人気のファンデーションは?」といった質問に即時対応できる設計を導入すれば、LINE上での相談体験が購入へのスムーズな導線となります。

さらに、ポイントシステムやレビューキャンペーンとの連携によって、LTVを意識した中長期的な関係構築も可能です。たとえば、LINE経由の購入に応じてポイントを付与し、一定数に達したユーザーには限定商品を優待価格で案内するといった仕組みを導入することで、リピート率の向上とROASの底上げを見込めるでしょう。

不動産

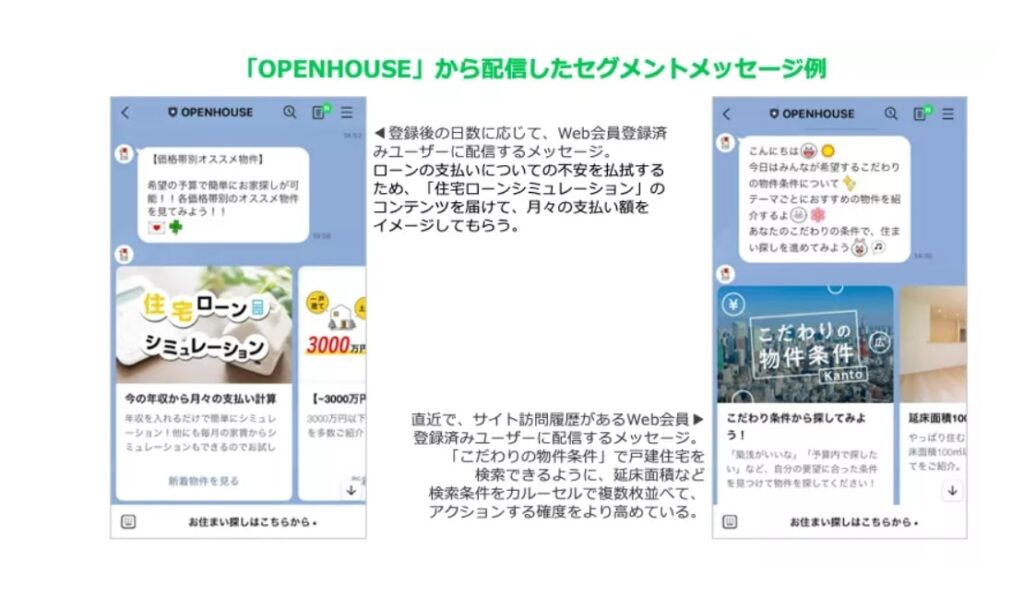

不動産業界は、検討期間が長く、意思決定に多くの情報と比較が必要な業界です。LINEのような継続接点型のチャネルが効果を発揮するといえます。購入や賃貸の意思決定には、価格や立地、設備仕様といった物理的条件に加えて、信頼性、サポート体制、周辺環境といった定性的な情報も求められるため、ユーザーとの信頼関係を育む長期的なコミュニケーションが成果に直結します。

LINE広告の活用においては、「子育て世帯向け分譲住宅」や「駅近ワンルーム投資物件」など、ニーズごとのターゲティングが可能です。年齢層、家族構成、勤務地エリアといった属性をもとにセグメントを組むことで、的確なユーザー層に向けて、物件情報や内覧会案内を届けられます。

(出典:LINE)

また、LINE公式アカウントを用いることで、問い合わせ対応のハードルを下げ、見込み顧客との接点を維持できます。たとえば、「資料請求ありがとうございます。○月○日の見学会に参加されますか?」といったフォローアップメッセージを配信したり、チャットボットを使って現在のローン金利や空き状況の最新情報を即時提供したりすることで、ユーザー側の情報収集行動をサポートすることが可能です。

このような非対面型の接点は、ユーザーにとっても「しつこい営業を避けつつ、自分のペースで検討できる」安心感を生み、結果として購買意欲を高める後押しとなるでしょう。

不動産取引は単価が高く、CPAも大きくなりがちですが、その分LTVも圧倒的に高いため、ROAS単体で見るのではなく、LTVで回収できるかを判断軸に置く必要があります。LINEを使ったきめ細やかなフォローや長期的な接点構築によって、1件あたりの問い合わせ数・契約数を着実に積み上げていくモデルが有効です。

金融

保険やローン、証券口座、資産運用サービスなどは、顧客が一度申し込めば長期的に利用される可能性が高いため、LTVは高くなる傾向にあります。一方で、金融サービスは専門性が高く、広告に対する規制も多いため、顧客の不安を払拭しながら信頼を獲得する情報設計がポイントです。

こうした中、LINE広告とLINE公式アカウントを組み合わせれば、段階的なコミュニケーションと情報提供を通じて、顧客の不安を解消しながらコンバージョンへ導く強力な仕組みを構築できます。

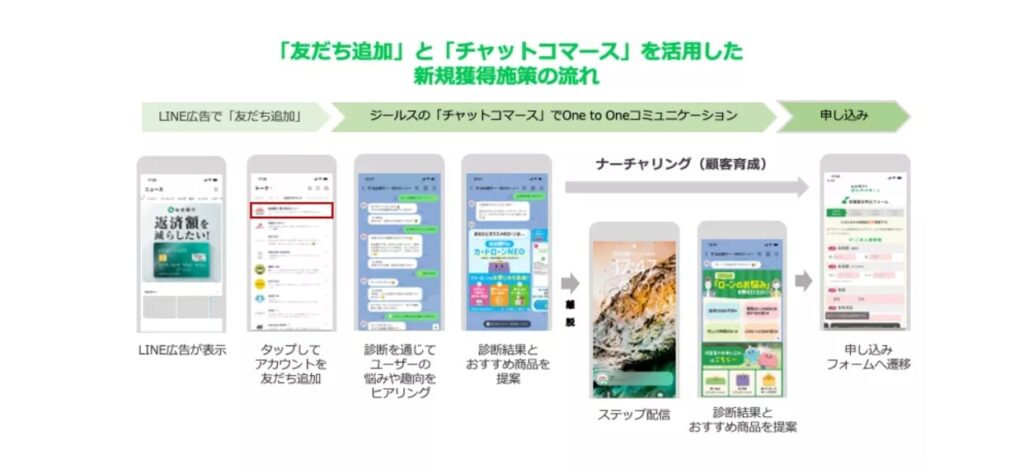

たとえば、LINE広告ではライフプラン診断や資産運用無料セミナーの案内など、ハードルの低いオファーを活用して興味喚起を促し、公式アカウントへの友だち追加へ誘導します。その後、アカウント内で定期コラム、無料相談会の案内、税制優遇の基礎知識などの役立つ情報提供を継続することで、ユーザーの知識習得とともに信頼構築を進められます。

(出典:LINE)

さらに、チャットボット機能を用いれば、「住宅ローンの借り換え相談」「つみたてNISAの始め方」「保険の見直しポイント」などの質問に即時対応できるよう設計でき、営業時間外でも見込み客との接点を維持できます。こうした情報提供と利便性の高さが、他社との比較検討において大きな差別化要因となり得ます。

金融業界では、広告費と売上げ(または契約数)との間にタイムラグが発生しやすく、短期的なROASはどうしても低く見えがちです。しかし、1件あたりの契約が長期間にわたって利益をもたらすことを踏まえると、初回接触からLTVまでのトータルROASで評価する視点が不可欠です。

LINEはその特性上、丁寧なナーチャリングを行うのに適しており、ステップ配信やセグメント別のメッセージ設計を通じて、金融という商材の導入ハードルを少しずつ下げていくことが可能です。これは他のSNSやメルマガでは代替しにくい、LINEならではの強みといえるでしょう。

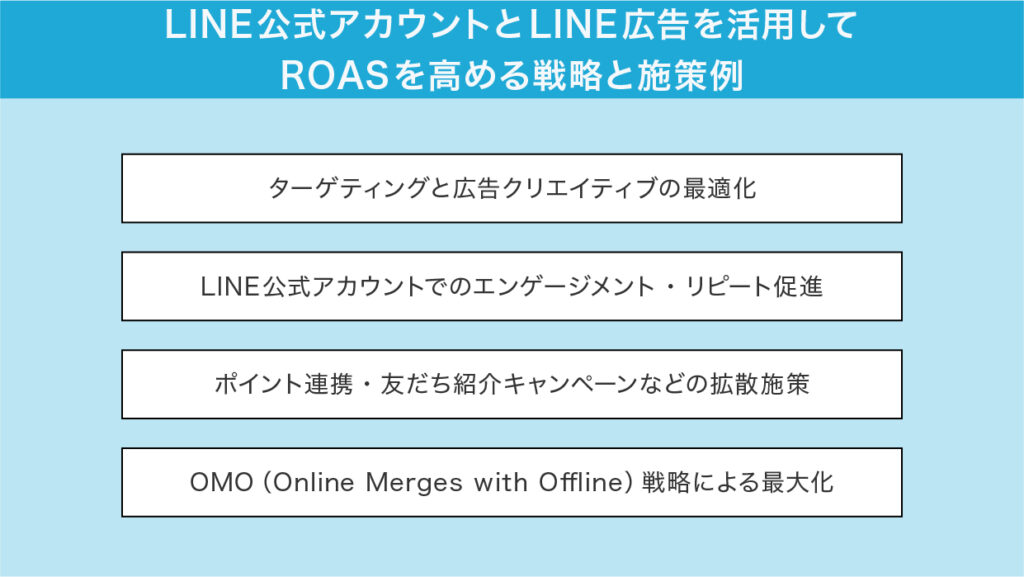

LINE公式アカウントとLINE広告を活用してROASを高める戦略と施策例

LINEは広告と公式アカウントという両輪を持つメディアであるからこそ、広告による新規接点の獲得から、アカウントを通じた関係構築、リピーター化、LTV最大化まで、すべてを一貫して実行できます。そこで以下では、ROAS向上のために取り組むべき代表的な戦略と具体的な施策を紹介していきます。

ターゲティングと広告クリエイティブの最適化

LINE広告における運用成果を大きく左右するのが、「誰に」「どの訴求を」「どの形式で」届けるかというターゲティングとクリエイティブの最適化です。

LINEは、CPF(友だち追加単価)、CPC、ROASという3つの入札指標を柔軟に使い分けられる特徴を持っています。この仕組みによって、単なるクリック獲得にとどまらず、LINE上での関係構築や売上ベースでの評価まで、目的に応じた配信設計が可能になります。

運用の初期段階では、まず「誰に」「どのような表現を」「どの広告フォーマットで届けるか」を見極めるために、A/Bテストを繰り返すとよいでしょう。たとえば、20代女性に対しては新作先行予約の訴求が効果的でも、30代以上には期間限定割引に強く反応する可能性があります。このように、ターゲットごとに反応が異なるため、細かく検証を重ねながら最適なクリエイティブとセグメントを見つけていくのが鉄則です。

また、LINE広告で得られた反応データは、公式アカウント側のセグメント構築にも応用可能です。「動画広告に反応したが未購入のユーザー」「クリックはしたがLINE登録に至らなかったユーザー」などをセグメントとして再定義し、再アプローチや除外対象の設定に活かすことで、追加配信の無駄を根本から減らせます。

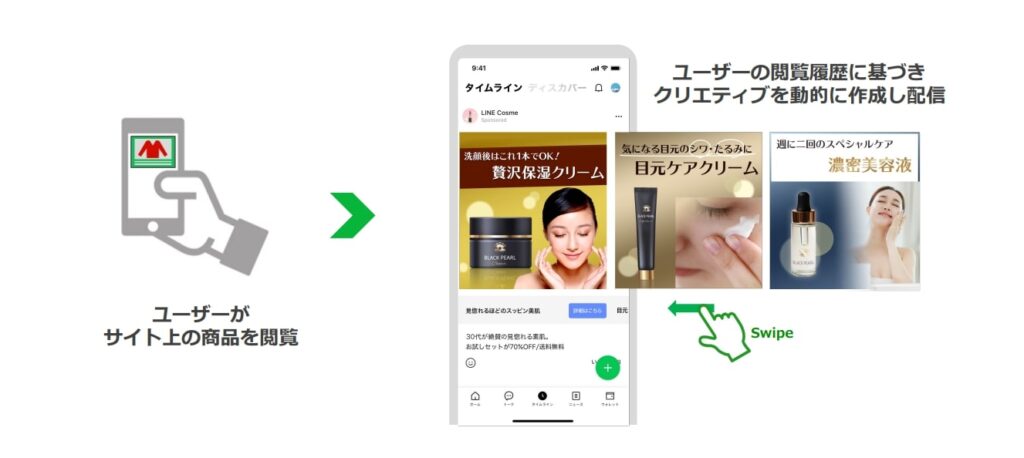

施策例:LINE Dynamic Ads

LINE Dynamic Ads(動的広告)とは、ユーザーの過去の閲覧履歴や興味関心に応じて、自動で最適な商品を選び、広告として表示する機能で、商品点数の多いECサイトなどでは特に効果を発揮します。

(出典:LINE)

まず商品フィード(商品名、価格、画像などの情報が一覧化されたデータ)をLINE広告と連携させます。その上で、ユーザーが過去に見た商品、または興味を示したカテゴリに基づいて、動的にパーソナライズされた商品広告が生成されます。これにより、「いま関心を持っている商品」だけがLINEのタイムラインやトークリストに表示されるため、ユーザー体験としても自然で、広告としての押しつけ感もありません。

さらに、クリック後の遷移先として「該当カテゴリのリッチメニュー」へ誘導する設計を取り入れると、商品一覧や検索機能、カートへの導線が整理された状態で表示されるため、ユーザーはスムーズに「カート投入→購入」まで進めます。無駄な遷移やページ迷子を防ぐこの導線設計は、CVRの向上にも直結するでしょう。

LINE公式アカウントでのエンゲージメント・リピート促進

LINEにおけるROASを最大化する上で、最も重要なタイミングのひとつが「友だち追加直後の24時間」です。この期間はユーザーの関心度が最も高く、高確率で開封されることでしょう。つまり、このタイミングでどれだけ的確に初回のアクション(購入、会員登録、診断受診など)を獲得できるかが、後のCV率、LTV、ひいてはROASの良し悪しを大きく左右します。

しかしながら、友だち追加後に静的な配信しか行わず、ユーザーを自走させる導線が設計されていない場合、せっかくの接点が放置された通知で終わってしまうリスクもあります。そこで鍵を握るのが、ID連携とチャット自動化を通じたユーザーが自分の意志で動ける環境を整えることです。

施策例:LINE広告で友だち追加を促進

LINE広告のなかでも、ユーザーとの最初の接点をつくる起点となるのが、友だち追加広告です。

この広告フォーマットの特徴は、ユーザーがLINE公式アカウントを実際に友だち追加したタイミングでのみ広告費が発生する、CPF課金を採用している点にあります。無駄なインプレッションやクリックに対して費用がかからないため、費用対効果に優れた新規獲得手段として活用されています。

(出典:LINE)

配信にあたっては、CPF入札を用い、1件あたりの友だち追加にかける上限金額を事前に設定します。この金額を調整しながら、訴求内容に抽選クーポンや登録者限定特典などのインセンティブを組み込むことで、登録率を高めることが可能です。特に、追加と同時に特典が得られるような体験を設計すれば、ユーザーの心理的ハードルを下げ、CPAも抑えられます。

ユーザーがアカウントを追加した後には、ウェルカムメッセージを即時にトーク画面へ自動配信する設定を忘れずに行いましょう。先にも述べたように、友達追加直後の24時間は高い開封率とエンゲージメントに期待できるためです。

このタイミングを逃さず、クーポン配布、会員登録リンク、商品紹介などの明確な導線をメッセージ内に設けておくことで、ユーザーの関心が高いうちにコンバージョンへとつなげられます。言い換えれば、友だち追加から初回購入や登録完了までの動線が一貫してスムーズに設計されているほど、広告経由のROASは向上しやすくなります。

重要なのは、単に友だちを集めることではなく、追加された直後から自然に購入や登録へと進んでもらうための流れを設計できているかどうかです。

施策例:チャットボットの活用

ユーザーを自然に次のアクションへ導くためには、公式アカウントでのチャットボットの活用が効果的です。たとえば、商品の使い方や成分に関する質問には即時対応が可能で、問い合わせ不要の環境が整い、離脱リスクを低減できます。また、肌質チェックや商品診断といったパーソナルコンテンツにより、適切な商品の提案ができ、CVまでの導線が明確になります。

さらに、チャットボットを通じて得られた年齢・関心・行動履歴などの情報は、価値あるファーストパーティデータとなります。これをスコア化することで、LTVの高い見込み客を特定し、リターゲティング広告やセグメント配信に活用可能です。

初回購入単価が高い、商品閲覧数が多いといった行動をもとに、効果の高い層だけにアプローチすれば、広告の無駄を抑えつつROAS向上が見込めるでしょう。

施策例:リッチメニューで購入フローをわかりやすくガイド

さらに、LINEトーク画面下部に常時表示されるリッチメニューを活用することで、ユーザーにとっての次の一歩を明確に示せます。たとえば「閲覧 → お気に入り → カート → 決済」という4つのアクションをリッチメニュー内にまとめ、各ステージをタップ1つで進めるUI設計にしておけば、迷わせず・止まらせずにCVへと導けるでしょう。

(出典:LINE)

ポイント連携・友だち紹介キャンペーンなどの拡散施策

LINEはもともとつながりを基盤とするコミュニケーションアプリです。その特性をマーケティングに活かせば、広告に頼らず自然に広がる仕組みを構築することが可能になります。中でも、ポイント連携と紹介(リファラル)を組み合わせた施策は、企業のマーケティングコストを圧縮しながら、LTVを長期的に引き上げる有効な施策です。

一度設計すれば、広告を打たなくても、顧客同士が自発的に行動して売上げを生み出してくれる。そのようなサイクルの設計こそ、LINE運用の成熟段階における最終目標ともいえるでしょう。

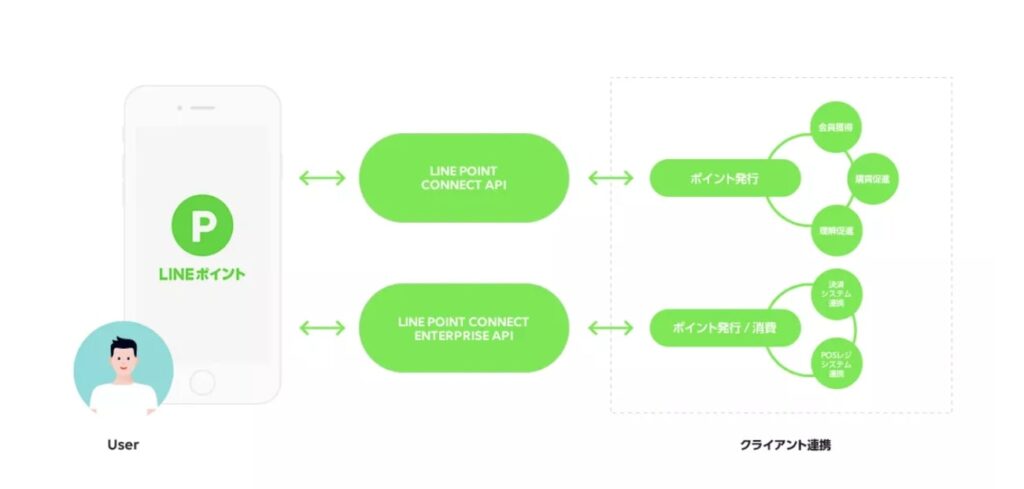

施策例:ポイントや特典システムとの連携

LINE公式アカウントとポイントプログラムの連携をすることで、ユーザーに再購入するメリットを自然に提示できます。たとえば、LINE上で友だち登録したユーザーに対し、購入金額に応じてLINEポイントや独自ポイントをリアルタイムで付与する設計にすることで、即時性とメリットが明確に伝わり、購買意欲が高まります。

(出典:LINE)

加えて、ポイント残高の案内や有効期限間近の通知を定期的に配信すれば、再購入を後押しする動機づけにもなります。これは経済心理学でいう損失回避バイアスとして知られています。ポイントが失効しそうだとわかれば、「今のうちに何か買っておこう」「せっかく貯まっているから使わないともったいない」という動機が働き、自然と再購入・再来店のアクションへつながりやすくなるわけです。

このようなLINEを介したポイント活用は、ユーザーにも企業にもメリットが大きく、既存のチャネルと仕組みを使うことで追加コストもほぼ発生しません。広告費をかけずに、すでに接点のあるユーザーのLTVを効率よく伸ばす有効な施策といえます。

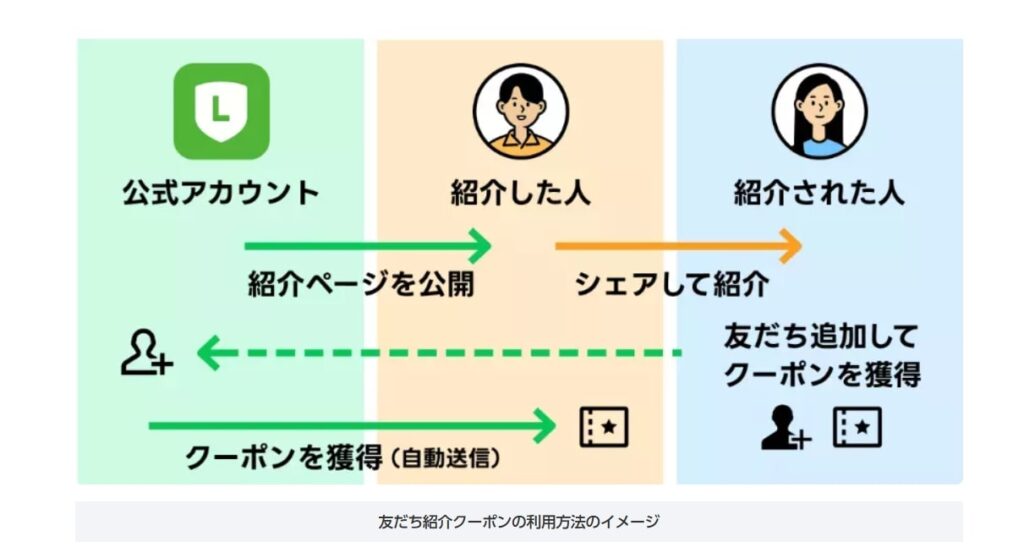

施策例:友だち紹介キャンペーン

もうひとつ、広告費をかけずにユーザーを増やす強力な仕組みが、LINE公式アカウントの友だち紹介クーポンです。この施策では、既存の登録者に対し、「お友だちをご紹介いただくと、あなたとお友だちの双方にクーポンを進呈します」といったインセンティブを提供します。

(出典:LINE)

注目すべきは、紹介手段がLINEに限定されている点です。他のSNSに比べて拡散力はやや劣るものの、情報の伝達精度が高く、見逃されにくいという特長があります。

たとえば、XやInstagramでは紹介リンクを投稿しても、タイムライン上ですぐに流れてしまい、見られない可能性があります。一方、LINEで送信された紹介リンクは1対1のトーク履歴に残り、既読・未読の確認も可能なため、紹介者にとって「確実に伝わった」という実感が得られやすい構造になっています。

OMO(Online Merges with Offline)戦略による最大化

実店舗を展開する小売業が注目すべき戦略が、OMO(Online Merges with Offline)です。これは、オンラインとオフラインの接点を統合し、顧客体験をシームレスに設計する考え方を指します。LINEには、こうしたOMOを実現するための機能が多く備わっています。

具体的には、LINE公式アカウントを軸に、LINE Beacon、ミニアプリ、店頭ポップ、EC連携、リッチメニューなどを組み合わせることで、「広告 → 公式アカウント登録 → 店舗来店 → 公式アカウントとの接触 → ECでの購入」といったループ型の顧客体験を構築することが可能です。

この循環を意図的に設計することで、複数チャネルにまたがる顧客行動を一貫して把握でき、広告単体では捉えきれない範囲でROASの最適化が図れるようになります。

施策例:オフラインとオンラインの相互送客

店舗とECを別々に捉えるのではなく、両者を連携させ、一体となった購買体験を提供できれば、顧客1人あたりのLTVを伸ばすことが可能になります。

この連携の起点となるのがLINE公式アカウントです。たとえば、店舗のレジ周辺や試着室の鏡、POP広告にQRコードを掲示し、その場でスマートフォンをかざすだけで友だち登録が完了する導線を設計。あわせて「今すぐ使える◯%OFFクーポン進呈中」といったインセンティブを用意すれば、来店時の登録率を高められます。

登録完了後には、LINE公式アカウントから自動でウェルカムメッセージを配信し、そこにECサイトへのリンクを設置しておけば、来店後に自宅で商品を検討・購入する自然な流れができます。これは「オフラインで接点をつくり、オンラインで売上げをつくる」という合理的な設計であり、実店舗とECの購買体験をスムーズに接続することが可能です。

逆の導線も効果的です。ECで購入したユーザーに対し、LINEを通じて「次回は店舗で使える限定クーポンをプレゼント」「店頭限定カラーが体験できます」といったオファーを送ることで、オンラインからオフラインへの来店を促せます。

施策例:ビーコンやGPS連動で店舗近隣ユーザーにプッシュ

さらに、店舗周辺でのリアルタイムなアプローチを可能にするのが、LINEビーコンやGPS連動を活用した施策です。店舗の半径200m以内にいるユーザーに対し、「本日来店された方限定で10%オフクーポンを配布中」といった広告を自動送信できます。

(出典:LINE )

この広告は、位置情報に基づいてトリガーされるため、ユーザーにとっても「今いる場所にぴったりの情報」として受け取られやすく、CTRや来店率の向上を見込めます。また、ユーザーが実際に店舗に入ったことが検知されれば、その来店情報をLINE広告側に返すことが可能です。これにより、広告配信の最適化が進み、来店に至る広告を特定しやすくなります。

LINE公式アカウントとLINE広告を活用してROAS向上を実現した事例を紹介

最後に、LINEを活用してROAS向上を実現した事例を3つ紹介します。

事例①:カゴ落ち防止とセグメント配信でROASを最大化

韓国発のセルフジェルネイルブランド「ohora(オホーラ)」は、シール型で手軽に使える商品特性と高いデザイン性を強みに、18〜49歳の女性を中心に支持を広げています。

日本展開初期にはメールマガジンを活用していましたが、配信対象が限定的だったため、より広く柔軟な接点を確保する手段として、LINE公式アカウントを導入しました。目的は、購入意欲の高いユーザーとの接点づくりとセグメント配信によるLTV・ROASの最大化です。

LINE公式アカウントは、公式ECサイトのオープンと同時期の2021年6月に導入しました。ECサイト上に友だち限定クーポンを表示し、LINE経由での追加を促進。さらにポップアップショップでのノベルティ配布も行い、1年で約25万人の友だち登録を獲得しています。

運用では、LINE Tagを使ってユーザー行動をトラッキングし、特にカゴ落ちユーザーへの1日後のリマインド配信に注力。また、セール開封ユーザーに最終日リマインドを送るなど、行動に基づいた再配信も行っています。

メッセージ配信は週1〜3回。親しみやすいトーンのクリエイティブやカード型メッセージ、リッチメニューを活用し、月1〜2回デザインを更新しています。初回クーポン配信や診断機能、ステップ配信による商品案内など、多様な接点を設計しています。

(出典:LINE)

これらの施策により、LINE経由の売上げは導入初期比で約3倍に増加。クーポン使用率はメールの20〜30倍と高く、即時性と到達力の高さが成果に直結しています。セグメント配信によりROASは1.2倍、購入率は他SNSの1.5倍と、LINEの費用対効果の高さが明確に示されています。

事例②LINE広告「友だち追加」でROASを劇的改善

(出典:LINE)

ファッションECの先駆者であるベルーナは、カタログ通販からスタートし、現在では「BELLUNA(ベルーナ)」というECサイトを展開しています。

同社はLINE公式アカウントを活用したマーケティング施策に注力しており、これまでLINEプロモーションスタンプやLINEで応募など、インセンティブを活用したキャンペーンを実施してきました。これらの取り組みにより、LINE公式アカウントの友だち数は1000万人を超え、強力な販促チャネルとして機能していました。

しかし、LINEのメッセージ配信は従量課金制であるため、配信コストの増大が課題として浮上しました。そこで「BELLUNA」に関心を持つユーザーに絞った効率的な施策を模索し、インセンティブなしで友だち追加を促す友だち追加広告の導入を決定します。

ベルーナは既存顧客のデータをもとに、サービスへの関心が高いユーザー条件を抽出し、配信設定を実施。具体的には、LINE公式アカウントのメッセージをクリックしたユーザーを対象にオーディエンスを作成し、その特徴と類似するユーザーへ配信する「類似配信」機能を活用しました。

その結果、ROASは従来の施策と比べて約5倍に向上。インセンティブを用いずとも高い効果が得られることが実証されました。

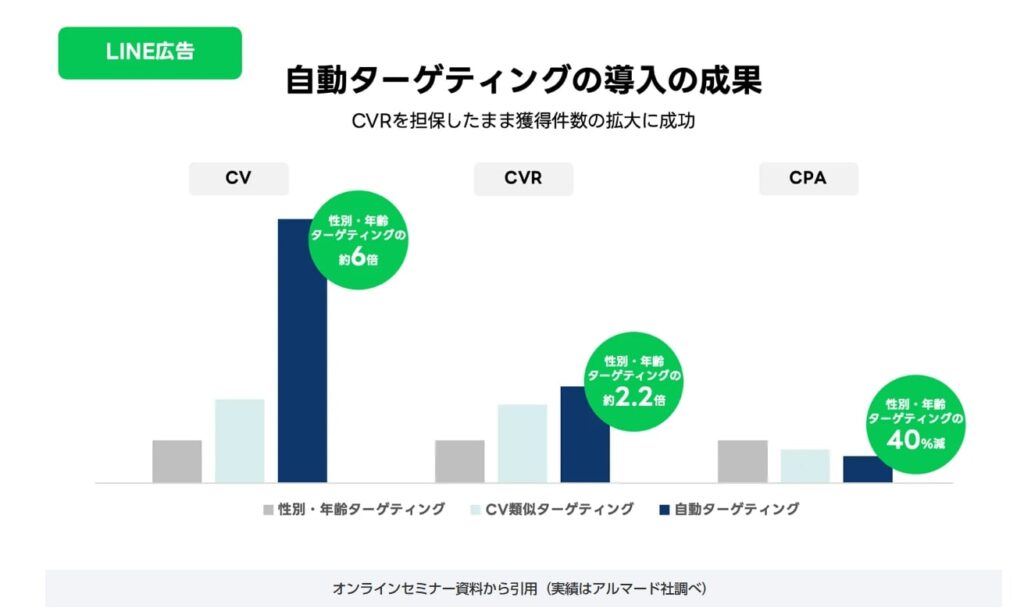

事例③LTV型ROAS戦略でCPA40%削減・CV6倍

卵殻膜エキスを主成分とするスキンケア製品「チェルラーブリリオ」で知られる株式会社アルマードは、D2CモデルによるEC販売を軸に事業を展開しています。

主な顧客層は40〜50代の女性で、継続使用による効果実感を重視した定期購入型の商品設計が特徴です。この特性を踏まえ、同社では「初回購入で終わらせないLTV構造」のもと、ROASの継続的な改善に注力しています。

中でも力を入れているのが、LINE広告とYahoo!広告の活用です。両媒体の特性を理解したうえで、クリエイティブとターゲティング精度を重視したインハウス運用を推進し、LINE経由の売上は前年比3.1倍、Yahoo!広告では3.6倍に拡大しました。

LINE広告では「自動ターゲティング」を活用し、ユーザーの興味関心や行動履歴に応じた配信を実施。その結果、従来の一斉配信と比較してコンバージョン数は6倍、CVRは2.2倍に向上し、CPAも40%削減されました。初回購入だけでなく、定期購入への移行率も改善され、LTVベースでのROAS向上につながっています。

(出典:LINE)

一方、Yahoo!広告では、既存顧客に類似した新規ユーザーへの配信を行う「類似オーディエンス」機能を活用。高LTV顧客を基点とすることで、コンバージョン率は1.5倍、クリック率は1.3倍に上昇し、CPAも12%改善されました。媒体ごとのアルゴリズムに即した最適化が成果に直結しています。

短期的なクリック数や初回CV数にとどまらず、獲得後の利益回収を見据えた投資判断こそが、D2CビジネスにおけるROAS最大化の鍵です。アルマードの取り組みは、それを体現する好例といえるでしょう。

まとめ

本記事では、ROASという費用対効果の指標を軸に、LINEを活用した広告戦略やエンゲージメント施策、OMO、拡散型キャンペーン、成功事例までを網羅的にご紹介しました。重要なのは、ROASを単に数値で効果を測る指標とするのではなく、マーケティング全体の方向性や改善点を判断するための基準として活用することです。

LINEを活用することで得られるROASは、広告効果だけでなく、継続的な関係構築、CRM的なナーチャリング、オフラインとの連動、紹介による新規獲得まで、多層的な観点で評価すべきです。つまり、ROASの改善は広告単体の最適化ではなく、ユーザー体験全体の最適化によって実現されるものです。

LINE公式アカウントとLINE広告は、その両方を同時に実行できる数少ないプラットフォームです。本記事でご紹介した視点や施策を、ぜひ貴社のマーケティング戦略にも取り入れていただき、LINEを単なる広告チャネルではなく、顧客との関係を深める経営資産としてご活用いただければと思います。

豪州ビジネス大学院国際ビジネス修士課程卒業。複数企業と起業を経てBtoB専業マーケティング代理店へ。その後、外資SaaSのユニコーン企業の日本法人立上げを行い、法人営業開始後マーケティング責任者として創業期を牽引。現在、日本のBtoBマーケティングの支援事業を行う株式会社LEAPTにて代表取締役。また、株式会社Shirofuneの外部マーケティング責任者を兼任。