ROASを高める広告戦略の重要性と立案・策定のステップを解説

- 戸栗 頌平

広告費の高騰、配信チャネルの細分化、そしてユーザーの意思決定プロセスの長期化と複雑化。

いま、広告を取り巻く環境はかつてないほど高度化しています。このような状況下で、従来のように「とりあえず広告を出す」という運用では、十分な成果を見込めないばかりか、むしろ費用対効果を悪化させてしまうリスクも高まります。リサーチデータマーケティング「リサピー®︎」の2024年の調査によれば、回答者の半数以上が2023年と比較してCPAの上昇を感じており、約6割が広告施策における目標CPAを下回っていると回答しています。

こうした中で注目すべき指標が、ROASです。ROASは、単なるレポート上の数値ではありません。「誰に」「どこで」「どのように」広告を届けると事業成長に寄与できるかの、戦略設計における重要な指針となります。

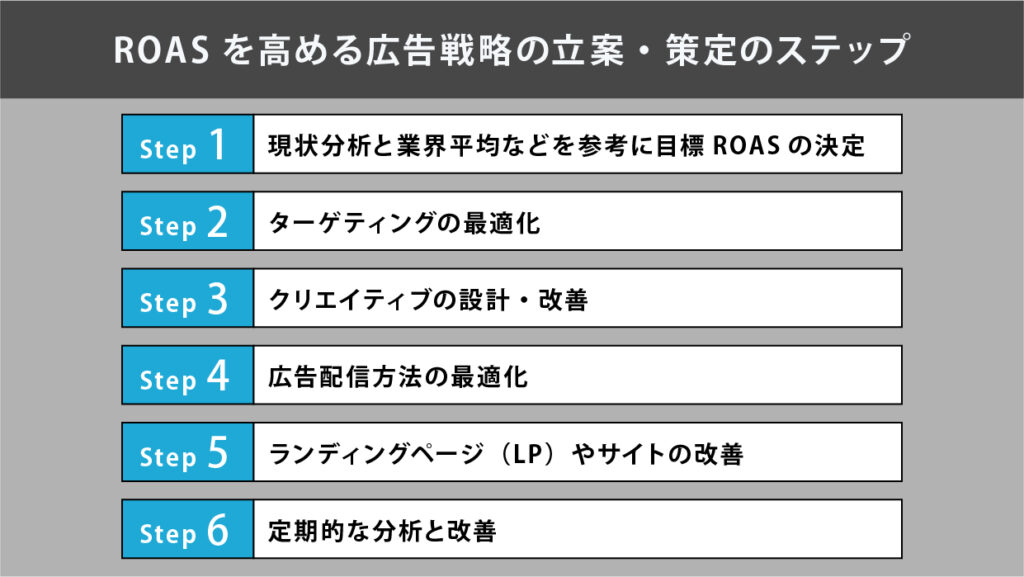

本記事では、このROASを軸に広告戦略を設計・最適化する重要性と、その実践的な立案プロセスを6つのステップに分けて詳しく解説します。広告運用の再現性を高め、限られた予算でも最大限の成果を上げたいと考えるマーケター・運用担当者の方は、ぜひ最後までご覧ください。

ROASを見据えた広告運用と広告戦略との関係性とは

広告戦略を考える上で、「ROAS(Return on Advertising Spend)」は戦略の成否を左右する重要な指標です。まずはROASの定義や広告戦略との関係性を改めて整理していきます。

ROASの定義のおさらい

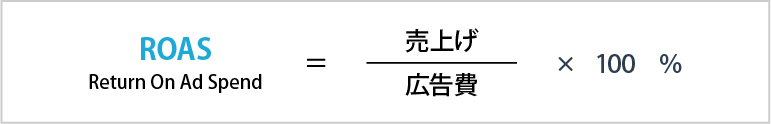

ROAS(アールオーエーエス、ロアス)とは、広告費用に対して得られた売上高の割合、つまり広告の費用対効果を示す指標です。

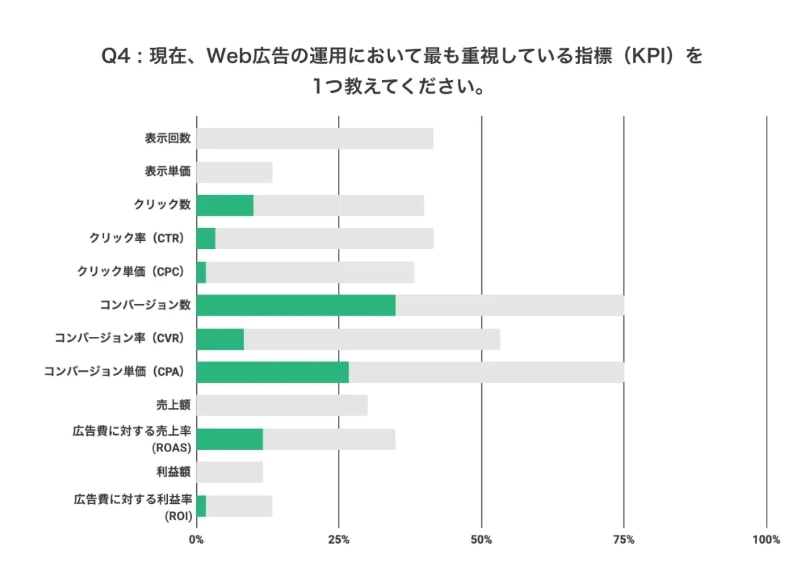

たとえば、100万円の広告費で300万円の売上げがあった場合、ROASは300%です。ROASが高いほど広告投資効率がよいとされ、広告主やマーケティング部門にとっての成果指標として広く活用されています。実際にWACUL株式会社が広告主と広告運用代理店を対象にした調査によれば、最も重視する指標としてコンバージョン数、コンバージョン単価に次いで、ROASが3番目に挙げられています。

(出典:WACUL株式会社)

ただし注意したいのは、「ROASが高いほどよい」とは一概に言えない点です。なぜなら、広告経由の売上げが一時的に伸びていたとしても、その利益率が低ければ企業の経営には貢献していない可能性があるためです。ここで重要になるのが、広告戦略全体の中でROASをどう位置づけ、どう活かしていくかという視点になります。

ROASを見据えた広告運用と広告戦略との関係性

ROASは、広告戦略全体の設計思想に深く関わる評価基準であり、戦略の目的と施策の整合性を確認するためのコンパスとも言える存在です。

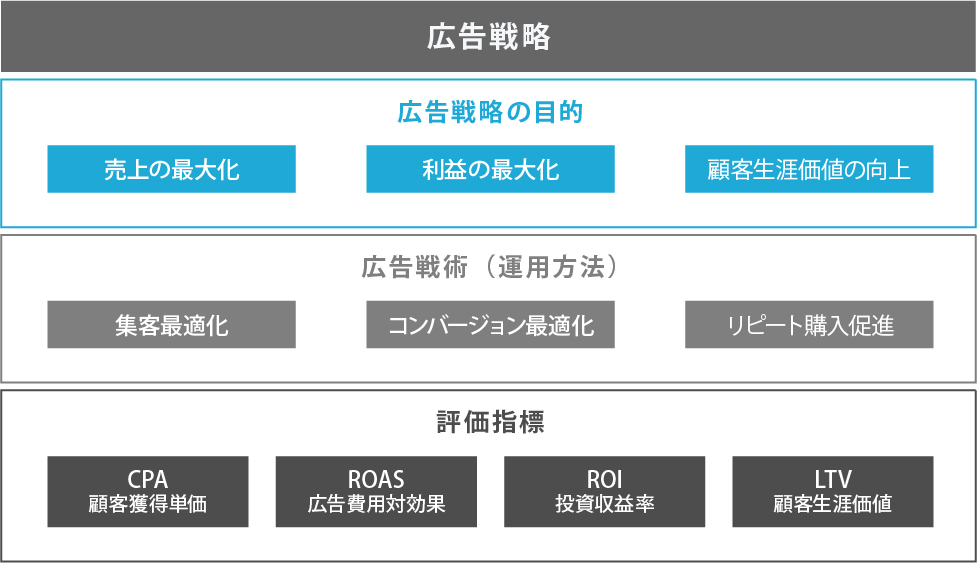

広告戦略には大きく「目的」と「戦術」があります。そしてROASは、その戦術の成果を測る指標です。たとえば、広告戦略の目的が売上げの最大化であるなら、CPA(顧客獲得単価)だけを見ていては本当に売上げにつながったかがわかりません。ここでROASを指標に据えることで、「どれだけの広告投資が、どれだけの売上げにつながったのか」が明確になります。

さらに、単に売上げを見るだけでなく、最終的な利益を見据えるならLTV(Life Time Value:顧客生涯価値)という視点も欠かせません。

たとえば、次のようなケースが考えられます。

- 高ROASだがリピート率が低い → 短期的には成果が出てもLTVを損なっている可能性がある

- 低ROASでも高LTVな商材 → 中長期で見れば収益性が高く、戦略的に予算投入すべき

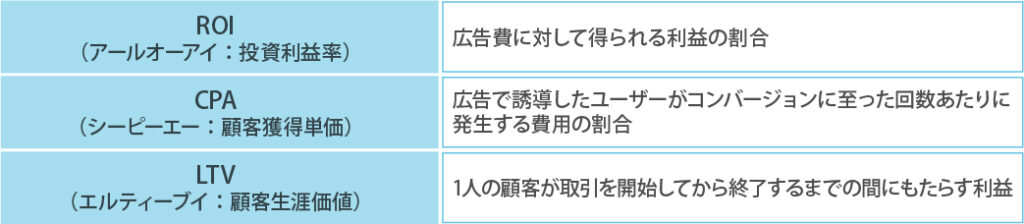

このように、ROASは広告戦略の結果ではなく、戦略段階で「何をもって成功するのか」の判断軸として設計に組み込む必要があります。そして、その判断はROIやCPA、LTVといった他の指標とセットで見ることで、より質が上がります。広告戦略の目的に応じて、見るべき評価指標も変わってくるのです。目的と指標がずれていれば、どれだけ広告運用を最適化しても、本質的な成果は得られません。

(引用:一般社団法人 日本インタラクティブ広告協会(JIAA))

これらの指標とROASを横断的に評価することで、初めて利益を生み出す広告戦略の設計が可能になります。

ROASを高める広告戦略がなぜ大事なのか

ROASを軸にした広告戦略を設計・改善することで、限られたリソースの有効活用、収益性の向上、そして競争優位性の獲得へとつながります。ここでは、なぜROASを高める広告戦略が今あらためて重要視されるのか、3つの観点から解説します。

マーケティング予算の最適化が可能になるから

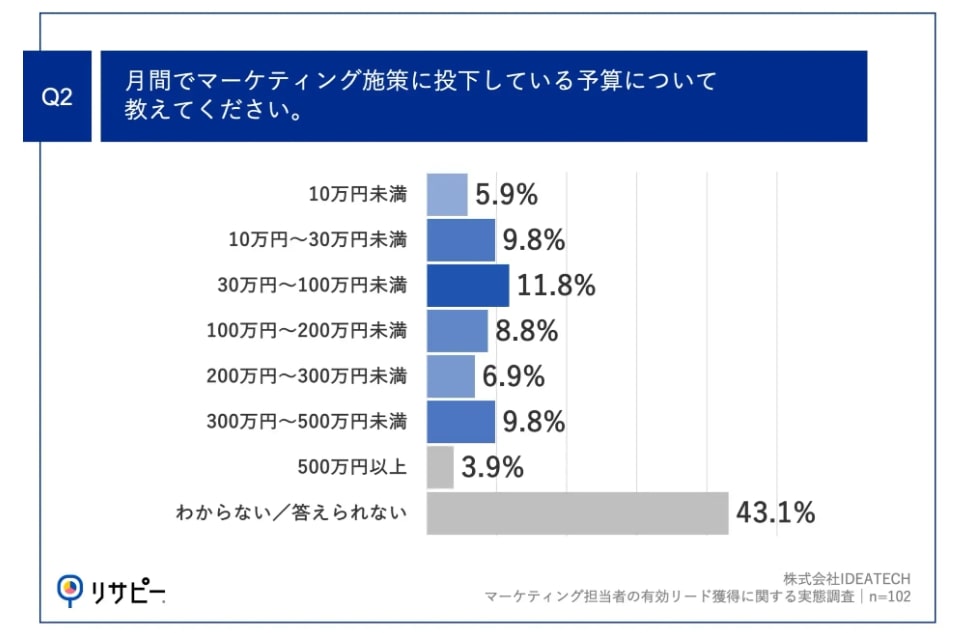

マーケティング活動において、多くの企業が直面している共通課題のひとつが「限られた予算で最大の効果をどう出すか」です。リサピー®︎がBtoB企業のマーケティング担当者を対象にした調査によれば、月額100万円未満と回答したのは全体の27.5%、最も予算を投下している施策はWeb広告で21.8%、回答者の約8割が予算配分の見直しが必要と回答しています。

マーケティング予算は限られており、その中でWeb広告、展示会、SEOなどあらゆる施策に予算を割り当てることも踏まえると、ROASが重要視されるのも納得ではないでしょうか。

(出典:リサピー®︎)

とくに広告施策においては、テレビCMのようなマス広告とは異なり、Web広告や運用型広告では、限られた予算の中で効果的に成果を上げる戦略設計が求められます。ROASを用いることで、単に「どの広告が成果を出したか」を可視化するだけでなく、「どの施策にどれだけの予算を配分すべきか」という意思決定にデータの裏付けを持たせることができます。

たとえば、同じ広告媒体でもキャンペーンAはROASが650%、一方でキャンペーンBは120%だった場合、当然ながら予算の多くをAに集中させる判断が導かれます。こうした比較を通じて、成果の出ていない施策への予算を削減し、より投資対効果の高い領域に再配分することで、広告費の無駄撃ちを防ぐことが可能です。

また、ROASの活用は単なる費用対効果の最適化にとどまりません。費用対効果が高い広告にリソースを集中させれば、確保できた予算の一部をSEOや展示会などの他の施策、将来的な収益拡大につながる施策、中長期のブランディング施策に投資する余力が生まれます。広告運用における「短期的な成果」と「中長期的なブランド構築」のバランスをとるための、重要な戦略的要素としてROASが位置づけられています。

利益や収益性の向上につながるから

広告費は、明確なリターンを期待して投下される戦略的な投資であるべきです。したがって、広告にかけたコストがどれだけの売上げ、さらには利益を生み出しているのかを可視化することは、健全な経営と事業成長の両面において不可欠といっても過言ではありません。ROASは、まさにこの投資のリターンを定量的に測定する指標であり、その数値が高ければ高いほど、企業にとっての収益性は向上していると捉えられます。

一例を見てみましょう。広告費100万円を投じて売上げ500万円を達成した場合、ROASは500%となり、「広告費1円あたり5円の売上げを創出した」という明確な根拠が得られます。同規模の企業がROAS300%しか出せていない場合、これはより効率的に売上げを上げていることを意味します。つまり、同じ売上げを生み出すのに必要な広告コストが少なく済むということは、広告費が削減できる分、利益率が向上するという構造になるわけです。

この考え方は、特に利益率の低い業界や商材においては重要です。商材の原価率が高く粗利率が20%程度しかない場合、広告費にかけられる予算もシビアになります。このような環境下でROASを改善できれば、それは直接的な利益の増加につながるでしょう。逆に、ROASが低い状態で広告を続ければ続けるほど、売上げが増えても利益が圧迫されるという「売っても儲からない」悪循環に陥るリスクすらあるのです。

競争力や市場シェアの強化になるから

広告戦略においてROASを重視することは、限られた経営資源の中で、いかに競合よりも効率的に成果を出せるか、すなわち投資効率で勝つ戦略そのものであり、企業の競争力を根底から支える考え方です。

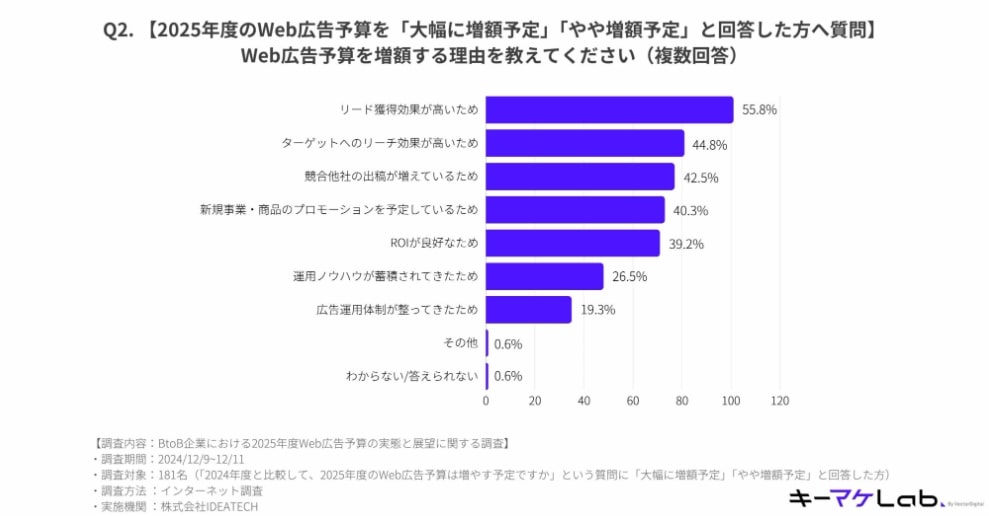

とくに近年のWeb広告市場では、あらゆる業種・業界で広告出稿の競争が激化しており、リスティング広告やSNS広告などのCPCは年々上昇傾向にあります。実際に「キーマケLab(キーマケラボ)」の調査によれば、BtoB企業の約6割が2025年度にWeb広告予算を増額予定であり、その理由として「競合他社の出稿増加」が挙げられています。

競争激化に伴うCPCの高騰により、同じ予算で獲得できるリード数が以前より少なくなっている企業も少なくありません。こうした環境においては、もはや予算の多寡だけで勝負することはできず、むしろ限られた予算でいかに成果を最大化するかが競争の本質となっています。

高ROASを実現する企業は、少ないコストでより多くのリードや売上げを獲得できるため、他社よりも効率的に市場シェアの獲得を見込めます。同じ100万円の広告予算を使った場合でも、A社のROASが700%、B社が300%であれば、A社はより多くの収益を得られるだけでなく、次の広告投資へ資金を再投入できる体制を整えやすくなります。

さらに、ROASが高い状態を継続的に維持できるということは、「広告費に対して効果的に売上げを上げられている=価値のある顧客を効率よく獲得できている」状態ともいえます。このような獲得効率の高い施策が続けば、リピート率やアップセルの可能性が高い優良顧客が増えやすくなり、結果的に広告から獲得した顧客のLTVも向上しやすくなります。

質の高いリードを効率よく集め、購入・利用に至る確率が高まれば、広告は単なる集客手段ではなく、収益エンジンとして機能するでしょう。結果として、リード数の拡大→売上拡大→利益の増加→再投資の強化→市場での優位性確保…という好循環が成立しやすくなるわけです。

ROASと広告戦略を紐づけて考えるタイミング

ROASは広告施策の結果を示す指標ですが、実際の広告戦略においては、事前の目標設定から施策評価、改善フェーズに至るまで、すべてのステップで意識的に組み込むべき要素です。つまり、広告配信後にROASを確認するだけでは不十分であり、広告戦略の設計段階からROASを軸に意思決定を行うことが、費用対効果を最大化するためのポイントとなります。

以下では、ROASと広告戦略を紐づけて考えるべき3つのタイミングを解説します。

新規広告キャンペーンの企画や予算設定をするとき

新規広告キャンペーンを立ち上げる際には、目標ROASを明確に設定することが、戦略設計の第一歩となります。

目標ROASが不明確なままでは、広告施策の成果がよかったのか悪かったのかを定量的に判断できず、結果として予算配分やチャネル選定に曖昧さが残ってしまいます。これは、限られた広告費を持つ企業にとっては致命的なロスとなりかねません。逆に、初期の段階で明確な目標ROASがあれば、広告配信後の結果分析や最適化の基準が明確になり、PDCAを回すスピードと精度が向上します。

まずは、現状のROASを分析してみることや、すでに算出してあるのであれば「ROAS〇〇%以上を目指す」と定めた上で、以下の各要素を戦略的に設計していくアプローチをとるとよいでしょう。

- 誰に届けるか(ターゲティング)

- どんな訴求で届けるか(クリエイティブ)

- どの媒体で届けるか(チャネル選定)

たとえば、商談化率の高い顧客セグメントが明確になっている場合は、そのセグメントに対して訴求内容を最適化し、ROASの最大化が見込める媒体に集中的に配信を行うとよいかもしれません。また、過去の広告実績から「CVRは高いが単価が低い」クリエイティブと、「CVRは低いが単価が高い」クリエイティブが存在する場合、それぞれの役割を明確化した上で、どちらを重視するかの判断も目標ROASを基準に設計できます。

これらすべてを目標ROASの達成に紐づけてプランニングすることで、無駄な広告費の発生を未然に防ぐだけでなく、配信後の調整や成果分析においてもスムーズかつ合理的な判断が可能になります。

配信中の広告のパフォーマンスを評価する時

運用型広告の大きなメリットのひとつは、迅速にPDCAサイクルを回しやすい点にあります。広告を出稿したまま放置するのではなく、各種指標に基づいて継続的にパフォーマンスをモニタリングし、リアルタイムで改善を加えることで、広告効果を段階的に高めていくことが可能です。

とくに重視すべきなのは、事前に設定した目標ROASと実際のROASとの乖離を定量的に把握することです。たとえば、目標ROASが400%であるにもかかわらず、現状では250%にとどまっている場合、何がそのギャップを生み出しているのかを具体的に洗い出す必要があります。

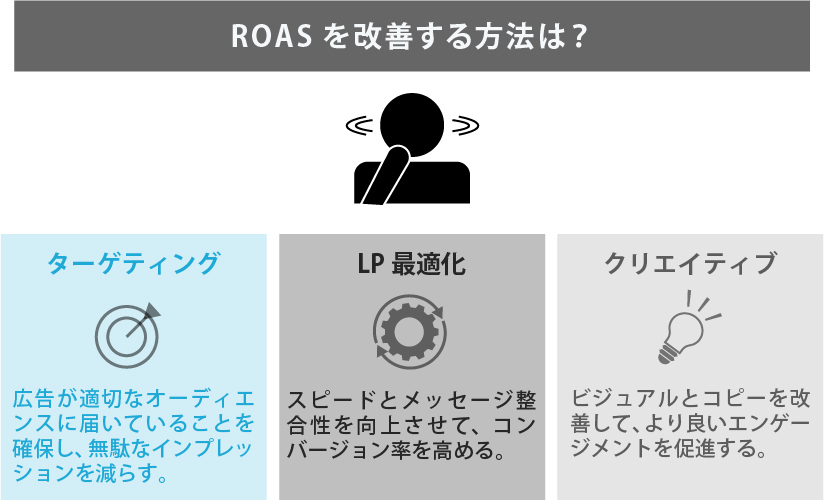

ROASが伸び悩む要因はひとつではありません。多くの場合、複数の要素が複雑に絡み合っています。以下のような観点から現状を分析することが有効です。

- ターゲティング:広告の配信先が適切か、無駄なインプレッションや見込みの薄い層への露出が発生していないか

- クリエイティブ:訴求軸がターゲットの関心とズレていないか、ビジュアルやコピーに改善の余地はないか

- LP(ランディングページ):読み込み速度、CTAの配置、広告とのメッセージ整合性に問題がないか

たとえば、広告を全国に向けて配信している場合、特定の地域(関東・関西など)に絞り込むだけでCVRが向上し、結果的にROASが改善することがあります。とはいえ、ROASだけを唯一の評価軸とするのは避けるべきです。実際の利益貢献度やLTVとのバランスを踏まえた総合的な判断が求められます。

加えて、広告効果の分析においては、単一のチャネルやキャンペーンだけを見るのではなく、複数施策を横断的に比較する視点も重要です。たとえば、同じターゲットに対してGoogle広告とMeta広告の両方でアプローチしている場合、どちらのチャネルがより高いROASを記録しているかを分析し、そこから得られた知見をもとに費用配分を見直すことで、広告全体のパフォーマンスを最適化できます。

このように、ROASをひとつの軸として広告施策を評価する際には、キャンペーン設計、ターゲティング、クリエイティブ、配信地域、チャネル選定など、複数の切り口から多角的に見直すことが不可欠です。そのプロセスを通じて、単なる数字の改善にとどまらず、売上げや収益性に直結する示唆を得られるでしょう。

広告施策の見直し・改善検討をするとき

広告キャンペーンが一定期間配信された後、あるいは施策の終了後には、ROASを軸としたパフォーマンスの振り返りを行い、次回施策への改善点を明確にすることが欠かせません。

まずは目標ROASに対して、実際に達成できたROASの数値を確認します。もし目標を大幅に下回っていた場合は、その原因を多角的に分析する必要があります。先ほども述べた通り、ROASが伸び悩む要因は、複数の要素が複雑に絡み合っている可能性があるためです。

「ターゲティングが甘かった」や「クリエイティブの反応が悪かった」という表面的な理由にとどまらず、チャネル選定・予算配分・LP設計・タイミング・競合状況などの要素も分析する必要があります。

また、このフェーズで見直すべきは短期的な成果だけではありません。中長期的な視点に立ち、LTVやリピート率との関係性も分析することが重要です。一見ROASが低い広告であっても、獲得できた顧客のLTVが高ければ、長期的には黒字化する可能性があります。このような観点を含めることで、広告施策の本質的な価値を見誤らずに済みます。

改善フェーズでは、ROASが高かった広告施策と低かったものを比較し、何が明暗を分けたのかを言語化・構造化するようにしましょう。その上で、次回施策の改善策に反映させていくことで、広告運用のレベルを高められます。

ROASを高める広告戦略の立案・策定のステップ

ここでは6つのステップに分けて、ROASを高める広告戦略の立案・策定ステップをご紹介します。今、実行されている広告運用の流れと照らし合わせてみてください。

STEP1:現状分析と業界平均などを参考に目標ROASの決定

まずは適切な目標ROASを設定しましょう。目標ROASは「なんとなく300%で」などと感覚的に決めても意味がありません。実効性のある目標とするには、自社の過去データや業界全体の水準を正しく把握し、現実的かつ戦略的な基準を設ける必要があります。

たとえば、過去の広告運用で平均ROASが400%だったにもかかわらず、新たに300%を目標と設定してしまうと、たとえ目標達成しても実質的には過去を下回る成果となります。また、業界平均より大きく劣る水準で目標を設定してしまえば、競合に遅れを取るリスクも高まります。こうした事態を防ぐためにも、目標ROASは「自社の実績」と「市場の現実」の両面から設計しなければいけません。

その上で最初に取り組むべきは、自社の現状把握です。過去の広告配信データを分析し、広告チャネル別、キャンペーン別、プロモーション時期別にROASを算出しましょう。特に季節性や商品特性によって変動がある場合は、時期ごとの変化も見逃せません。

たとえば、直近6カ月間で5つのキャンペーンを展開したと仮定すると、ROASが200%のものもあれば、600%に達したものもあるといったバラつきが生じることも珍しくありません。こうした場合には単純な平均値だけでなく、中央値や最大・最小値など多角的な統計指標から傾向を読み取ることで、より精度の高い仮説を立てられます。

また、広告投資は、企業の利益構造と直結するため、「自社にとってのROASの意味」を定義する必要があります。以下のような視点から自社固有の基準を設計することが重要です。

- 自社の商材の利益率(粗利率)は何%か

- ROASが何%を下回ると赤字になるのか(損益分岐点ROAS)は明確か

- ROASよりもLTV(顧客生涯価値)の最大化を重視すべきフェーズではないか

たとえば、1件あたりの販売単価が5000円で、利益率が40%の商材を扱っている場合、1件あたりの粗利は2000円になります。つまり、1人の顧客を獲得するために投下できる広告費(損益分岐点CPA)は最大で2,000円までです。このとき、ROASで逆算すると5000円(売上げ)÷ 2000円(広告費)= 2.5、つまり最低でもROASが250%以上を達成しなければ利益は出ないということになります。

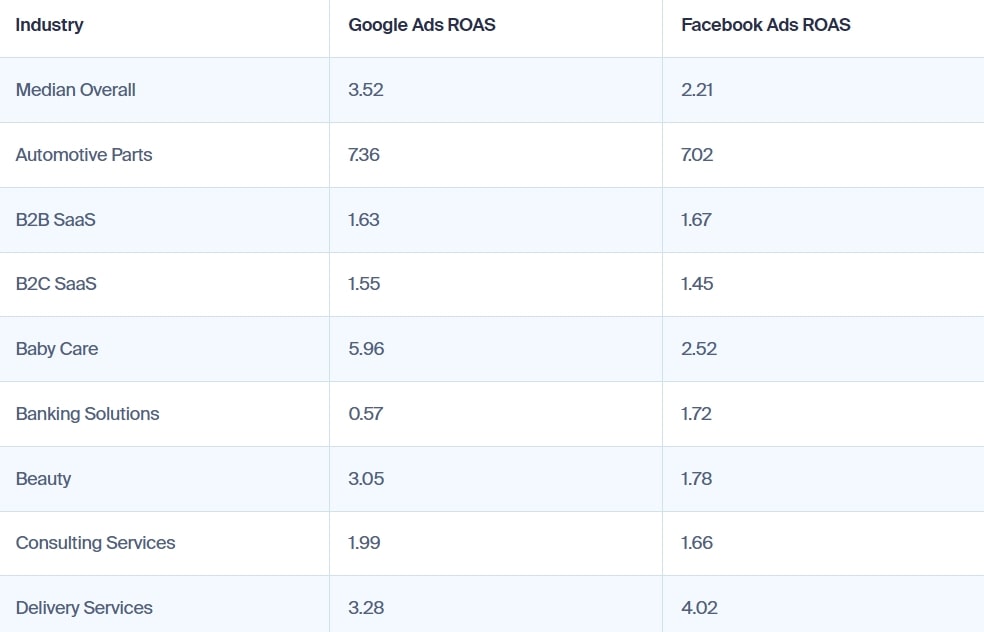

次に、外部ベンチマークも参考にしましょう。WHATCONVERTSなどが公開している業界別のROAS平均値に目を通せば、自社の目標が市場全体と比較して適切かどうかを判断できます。仮に「BtoBソフトウェア業界の平均ROASが300〜400%」とされている中で、自社の現状が200%である場合、目標を400%以上に設定することで、成果改善への明確な指針を持てるでしょう。

とはいえ、外部指標だけに頼りきるのは危険です。業界平均はあくまで目安であり、企業ごとの利益構造や事業戦略によって「あるべきROAS」は大きく異なります。

このように、現状分析と目標設定は、ただの事前準備ではありません。それは広告戦略全体の起点であり、ここを曖昧にしたままターゲティングやクリエイティブ、チャネル選定に進んでしまえば、あらゆる判断がブレてしまう恐れがあります。逆に、ここを丁寧に設計することで、以降の戦略すべてに明確なロジックと方向性を持たせることが可能になります。

STEP2:ターゲティングの最適化

目標ROASを定めたあとは、次に広告の届け先を最適化するステップへと進みます。このターゲティングの精度こそが、広告の成果を大きく左右する要因です。言うまでもなく、自社にとって最適なターゲット層にリーチできればCVRは高まり、結果的にROASの向上にもつながります。

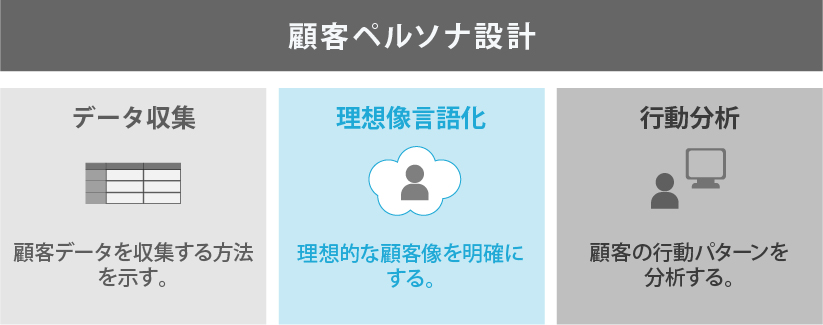

まず取り組むべきは、ターゲティングの土台となるペルソナ設計です。

CRMやSFA、広告データ、Googleアナリティクス、カスタマーインタビュー、営業・CS部門からのヒアリングなどを通じて、実際の顧客データを収集・分析し、自社にとって典型的あるいは理想的な顧客像を言語化します。このとき重要なのは、単なる属性情報(年齢・性別・業種)だけでなく、「どのようなタイミングで悩みを抱え、どんな情報を欲しているのか」といった行動パターンや心理的背景まで掘り下げることです。

さらに、実際の広告配信では媒体側が提供するオーディエンス機能を積極的に活用することで、ターゲティングの精度を高められます。たとえばGoogle広告やMeta広告では、以下のようなターゲティング手法がROASの改善に貢献するでしょう。

- 顧客リストによるカスタムオーディエンス(過去のリードや既存顧客への再アプローチ)

- 類似オーディエンス(既存顧客と似た新規層を自動抽出し配信)

- Webサイト訪問者へのリターゲティング(興味関心のあるユーザーに継続接触)

これらの機能は、従来の「年齢×性別×地域」といった静的な属性ターゲティングとは異なり、ユーザーの行動・関心・過去の接点などをもとにした動的なターゲティングを実現できます。その結果、「見込みのない層への無駄な配信」を避け、広告投資効率の最大化を見込めます。

加えて、ターゲティングの精度を高めることは、単に短期的なROAS向上だけでなく、中長期的なLTVの最大化にもつながります。たとえば、広告経由で獲得したユーザーが、継続利用やアップセル・クロスセルへとつながれば、初期のROAS以上の利益をもたらす可能性があります。つまり、ターゲティングの質を高めることは、広告を費用ではなく投資として機能させることにも直結するのです。

STEP3:クリエイティブの設計・改善

ターゲティングが適切であっても、肝心の「何を、どのように伝えるか(クリエイティブ)」が曖昧であれば、CVRは伸び悩み、結果的にROASの低下を招くことになるでしょう。だからこそ、クリエイティブの設計・改善は広告戦略の成否を左右する重要な要素です。

中でも重要なのは、「顧客の課題や欲求に直結する訴求ポイントを明確にすること」です。とくにBtoB領域においては、顧客が業務上で抱える具体的なペイン(例:工数の多さ、プロセスの非効率、売上げの頭打ちなど)を適切に言語化し、それに対して自社の製品やサービスがどのような形で解決できるのかを、論理的かつ端的に伝える必要があります。

たとえば「業務効率化ツールです」といった漠然とした訴求ではなく、「既存の販売管理システムと連携し、見積作成にかかる時間を75%削減」といった形で、具体的な成果や数値を交えながら伝えることで、信頼性と説得力が格段に高まります。

あわせて、競合との差別化も欠かせません。価格競争やスピード訴求が激しい分野では、「安い」「早い」といったベーシックな訴求では埋もれてしまう可能性が高いため、自社にしかない技術的優位性、サポート体制、業界特化性など、独自の価値を明示することが重要です。

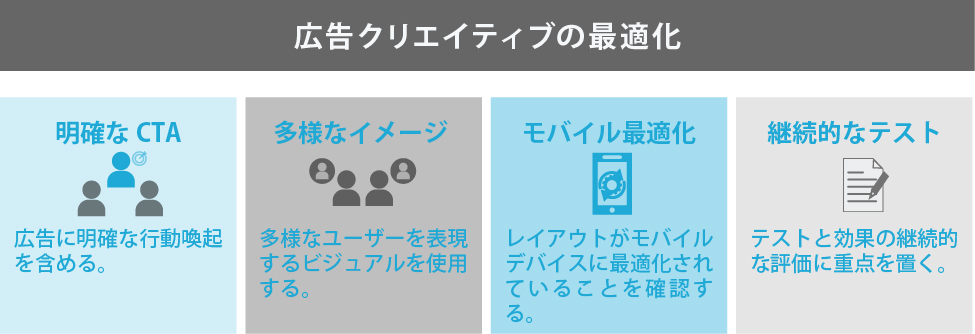

Google社も、広告クリエイティブの最適化に関して以下4点のポイントを推奨しています。

- 明確なCTAを盛り込む

- さまざまな背景を持つ人がサービスを利用しているイメージビジュアルを使う

- モバイル(スマートフォン)に最適化されたレイアウト・構成にする

- テストを重視し、効果検証を継続する

特に重要なのがテストです。どれだけ優れたマーケターやコピーライターであっても、初期段階で必ず刺さるクリエイティブを作ることは困難です。だからこそ、「仮説 → 制作 → テスト → 検証 → 改善」のサイクルを前提に、複数のクリエイティブパターンを同時運用し、定量的に比較・分析していく運用体制が欠かせません。

たとえば、同一ターゲットに対して「数値訴求型バナー」と「ユーザーの声型バナー」の2パターンを配信し、クリック率やCVR、ROASの違いを検証することで、より効果の高い方向性を見出せます。

このように、広告クリエイティブの設計・改善は、単なる表現づくりではなく、「ターゲットの感情や行動を動かすための戦略構築」そのものであり、ROASを伸ばすための最前線の施策でもあります。定性的な視点(インサイトの仮説)と定量的な視点(成果指標)を両立させ、反応率の高いクリエイティブに投資を集中させることで、限られた広告予算の中でも最大の成果を引き出すことが可能になるでしょう。

STEP4:広告配信方法の最適化

ターゲティングとクリエイティブの方向性を定めたら、届ける手段、つまりどのチャネルを使って、どのように配信するかを決定します。

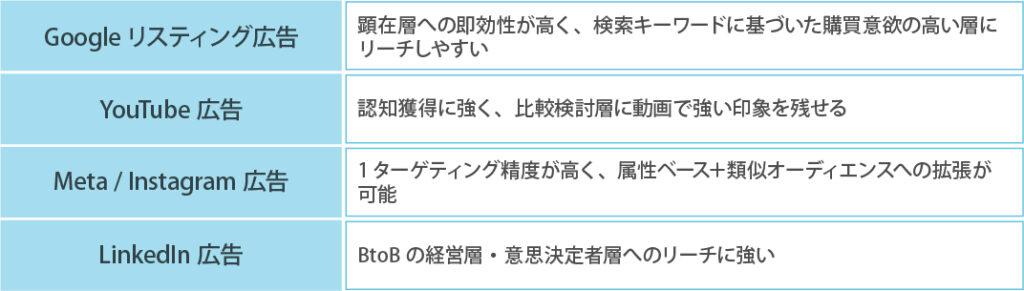

まず前提として、配信チャネルの選定は「媒体の特性 × ターゲットの行動傾向」で決定すべきです。たとえば、以下のようなメディアごとの特性を踏まえて設計すると、無駄撃ちを減らし、ROAS向上につなげられます。

また、配信設定の粒度もROASに大きく影響します。具体的には、営業対象外のエリアには配信しない、コンバージョンが発生しやすい時間帯に集中投下するといった具合です。さらに、媒体ごとのキャンペーンROASを比較し、効果の高いチャネルに予算を再配分する判断も重要です。

たとえば、Google広告のROASが400%、Meta広告が180%、LinkedIn広告が650%と判明した場合、LinkedIn広告に重点的に予算を寄せることで、全体のROASを底上げできます。

このように、配信方法の最適化は単なる設定作業ではなく、ROIを最大化するためのリソース投下戦略です。チャネルの選定、配信条件の設計、媒体ごとの最適化といった施策を通じて、限られた広告予算を最も成果の出る場所に集中させることが、ROASを高める広告戦略において重要なアプローチなのです。

STEP5:ランディングページ(LP)やサイトの改善

広告配信を最適化しても、最終的なコンバージョン地点であるランディングページ(LP)やウェブサイトが整備されていなければ、ROASは思うように改善されません。広告クリエイティブがいかに優れていても、遷移先のページでユーザーが離脱してしまえば、獲得単価は上昇し、投資効率は悪化してしまいます。

ROAS向上の観点で重要なのは、LPやサイトのCVRを高めることです。そのための改善ポイントはいくつかありますが、まず大前提として押さえるべきは「広告と遷移先ページの関連性」です。たとえば、広告で特定のサービスや製品を訴求しているにもかかわらず、リンク先が企業のトップページだった場合、ユーザーは目的の情報に辿り着けず離脱する可能性が高まります。

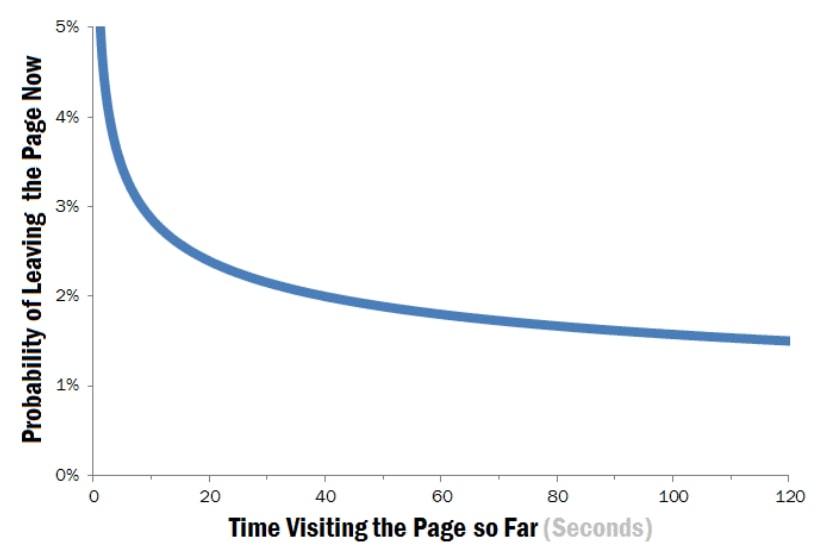

実際、ニールセン・ノーマン・グループの調査では、ユーザーはサイト訪問から10〜20秒の間に「このページは有益かどうか」を判断しており、そこで期待が裏切られると即座に離脱する傾向があるとされています。つまり、広告で喚起された期待に対して、LPが即答できる設計になっているかどうかが鍵になります。

また、WACUL株式会社の調査によれば、「ファーストビューにCTAを配置することで、コンバージョン率が有意に向上する」と報告されています。ボタンの文言・色・配置場所といったディテールにこだわり、ユーザーが迷わず次のアクションを取れるように設計するとよいでしょう。

こうした背景を踏まえ、各広告の訴求内容に応じた専用のLPを用意し、ファーストビューで価値を端的に伝える構成が推奨されます。

さらに、以下のような要素もCVR改善とROAS向上に寄与します。

- ページの読み込み速度の最適化

- 入力フォームの簡略化とUX改善

- キャッチコピーや見出しの言語化精度

- モバイル対応のレスポンシブ設計

たとえば、読み込み速度が遅いLPでは、それだけでCVRが大幅に低下します。Akamai社が発表した調査によると、ページの表示速度がわずか100ミリ秒(0.1秒)遅くなるだけで、モバイルにおけるCVRが約7%も低下すると報告されています。さらに、表示速度の遅延が1秒に達すると、モバイルおよびデスクトップの両方でCVRが20%以上も下がる可能性があることが明らかになっています。

こうした基本的な技術面も含めて、LP改善は単なるデザイン変更ではなく、広告投資全体の収益性に直結する施策だと捉えるべきでしょう。

STEP6:定期的な分析と改善

広告施策の成果は、たまたま一度成功したからといって、それが恒常的に続く保証はありません。ROASを安定的かつ持続的に高い水準で維持するためには、「定期的な分析と改善」を仕組みとして組み込み、戦略的にPDCAを回し続けることが不可欠です。

重要なのは、広告配信後に目標ROASと実績ROASの乖離を定期的にモニタリングする体制を整えることです。

週次・月次・キャンペーン終了時など、フェーズごとにKPIをレビューすることで、成果の良し悪しを早期に把握し、次のアクションにスピーディに反映できます。たとえば、ある週から突然ROASが大きく下落した場合でも、「CTRは維持されているのにCVRが低下している」というようなデータが取れていれば、問題はLPにあるといった仮説を立てやすくなります。

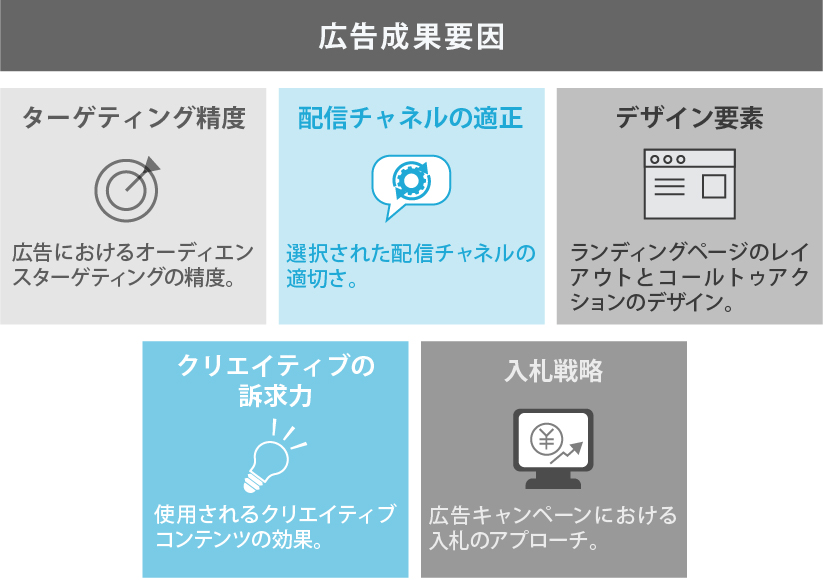

このとき、注視すべき要素はROAS単体ではありません。ターゲティング精度、クリエイティブの訴求力、配信チャネルの適正、入札戦略、LPやCTAの設計など、広告成果に関わるすべての構成要素を横断的に見直す必要があります。また、何が成果につながったか/つながらなかったかを記録するだけでなく、その背景や要因を言語化・構造化し、チーム内でナレッジとして蓄積・共有しましょう。これはマーケティングチームだけでなく、営業やカスタマーサクセス、商品企画チームとの連携にも活用でき、企業全体の事業推進に貢献します。

加えて、ROASという指標だけに依存するのではなく、ROIやLTV、CVR、CTR、CPAといった複数のKPIを複合的に捉える視点も欠かせません。たとえば、ある広告のROASが300%と目標を下回っていたとしても、その広告経由で獲得したユーザーのLTVが非常に高く、結果的には数カ月後に黒字化するといったケースは、BtoB分野では特に珍しくありません。一方で、ROASが一見高くても、実際には短期的に安価で獲れたものの継続性がないユーザーばかりで、LTVが低く利益につながらないというリスクもあります。

こうした定期的な分析と改善の取り組みをルーティン化することで、広告施策の再現性と拡張性が飛躍的に高まります。とくに、仮説 → 実行 → 結果 → 改善 のサイクルを迅速かつ柔軟に回せる運用体制を整備すれば、単発的な成果ではなく、中長期的に安定したROASを維持・向上させられるでしょう。

ROASを高める広告戦略を考える際に参考になる3つのフレームワーク

ROASの最大化を狙う広告戦略は、顧客理解・市場分析・自社の強みの明確化といったマーケティングの基本に立ち返る必要があります。こうした思考を体系的に整理・設計するために有効なのが、マーケティングフレームワークの活用です。ここでは、役立つ3つの実践的なフレームワークをご紹介します。

ペルソナとカスタマージャーニー

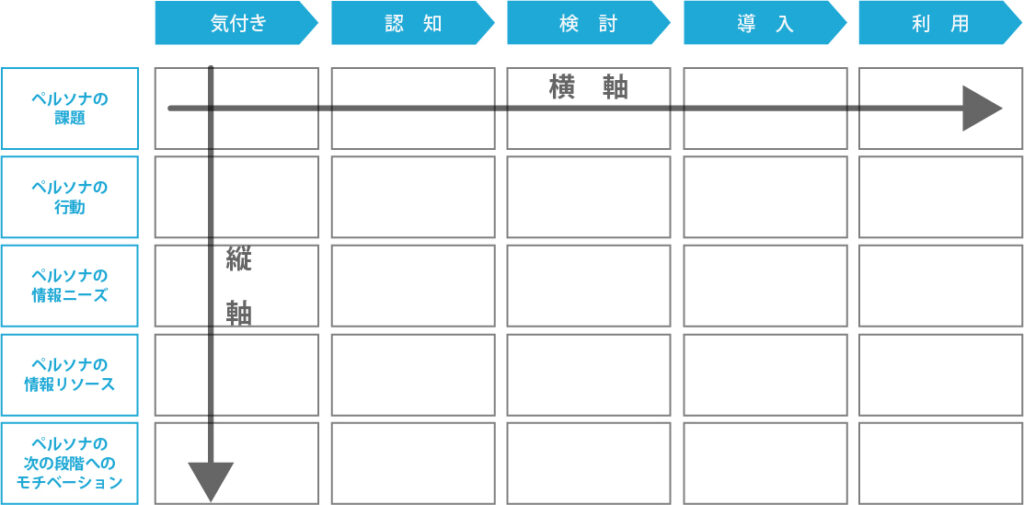

広告の成果を最大化するには、「誰に届けるか(ターゲット)」と「その人がどの段階でどんな情報を求めているか(カスタマージャーニー)」を深く理解することが欠かせません。

まずペルソナとカスタマージャーニーは作成すること自体よりも、作成する段階において大きな意義があります。顧客インタビュー、CRMやGoogle アナリティクスによる行動データの分析、営業・カスタマーサポートなど顧客と直接接する部門からのヒアリングなどを通じて、リアルで良質な顧客インサイトを収集・分析することが重要です。こうして得られた情報から、顧客の「購買に至るまでの思考・感情・行動パターン」が段階ごとに明らかになります。

ペルソナを定義した後は、その情報をもとにカスタマージャーニーを設計します。なぜなら、顧客はフェーズごとに異なる課題やニーズを抱えており、それに応じた広告戦略が必要だからです。

たとえば、認知フェーズにいる見込み顧客に対しては、自社製品・サービスの魅力を直接伝えるのではなく、「なぜその課題が重要なのか」「どうすれば解決できるのか」といった、課題提起型や教育的なコンテンツを軸にしたYouTube広告やMeta広告を配信すべきです。

一方で、検討フェーズに入った顧客に対しては、課題の自覚が進んでいるため、「どのような解決策があるのか」「それぞれの選択肢にどのような違いがあるのか」という比較・検討材料の提供が重要です。この段階では、製品比較資料、導入事例インタビュー、Q&A形式の広告クリエイティブなどが有効となります。

このように、ペルソナとカスタマージャーニーを正しく設計し、それぞれのフェーズに最適化された広告戦略を展開することで、CVRやROASの改善を見込めます。

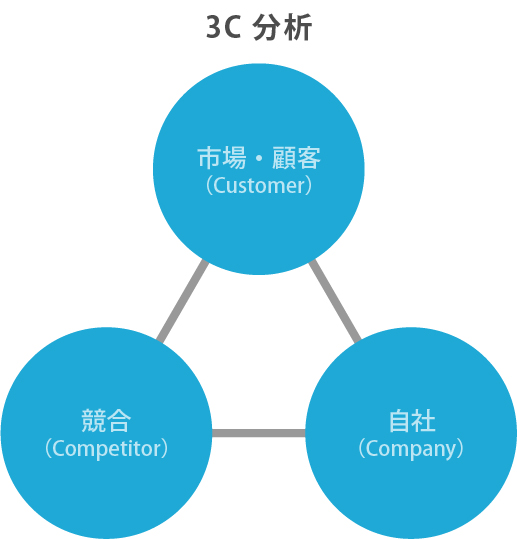

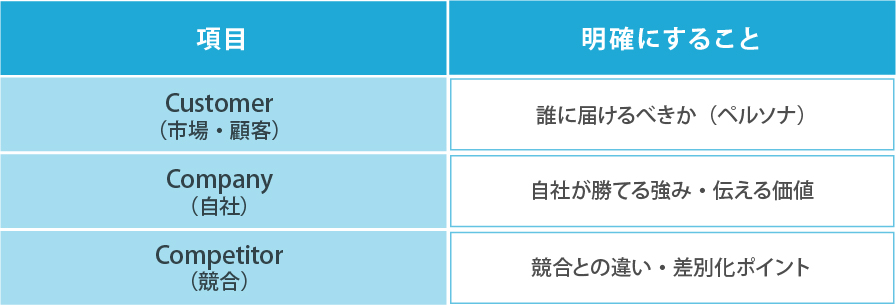

3C分析

3C分析は広告の訴求ポイントを把握するのに役立つフレームワークです。そもそも3Cとは、Customer(市場・顧客)、Company(自社)、Competitor(競合)の3つの視点から市場環境を俯瞰し、自社が勝てる領域を見つける分析手法です。広告戦略立案においては、ターゲティング、差別化ポイント、訴求する価値を明確にできます。

まず「Customer(市場・顧客)」の視点では、ターゲットとなる見込み顧客が何に価値を感じているのか、どんな課題を抱えているのか、どのようなチャネルで情報収集をしているのかといった点を深く掘り下げていきます。これはペルソナ設計やカスタマージャーニー設計とも重なりますが、広告における訴求メッセージや配信タイミングを最適化するうえで不可欠な視点です。

とくにROASを最大化するためには、どの顧客層に対して広告を出したときに最も効率よく成果が出ているのかを定量的に把握し、その高パフォーマンス層に対して優先的にリソースを配分することが重要です。広告運用における効率とは、より少ない予算でより多くの成果を出す方法を見つけることであり、それを支えるのがこのCustomer視点の示唆です。

次に「Company(自社)」の視点では、自社が市場に対して提供できる価値を明確化します。単に製品・サービスのスペックや価格だけでなく、導入後のサポート体制、業界特化性、UI/UXの優位性、開発スピード、柔軟なカスタマイズ性など、他社と差別化できる本質的な強みにフォーカスしましょう。

最後に「Competitor(競合)」の視点では、競合企業の広告戦略を分析し、自社との違いや市場における空白地帯を探ります。競合が価格訴求に寄っている場合、自社は価値訴求や信頼性訴求に軸を置くことで差別化が可能です。具体的には、広告のコピーやビジュアル表現、使用チャネル、ターゲティングの手法などを観察し、競合がまだ踏み込んでいない切り口を見出すことが重要です。

こうした差別化は、CPCの抑制やCVRの向上にもつながり、結果的にROASの改善にも直結します。競合と同じ土俵で戦うのではなく、勝ち目の高い違う土俵を選ぶことが、広告戦略における3C分析の大きな意義です。

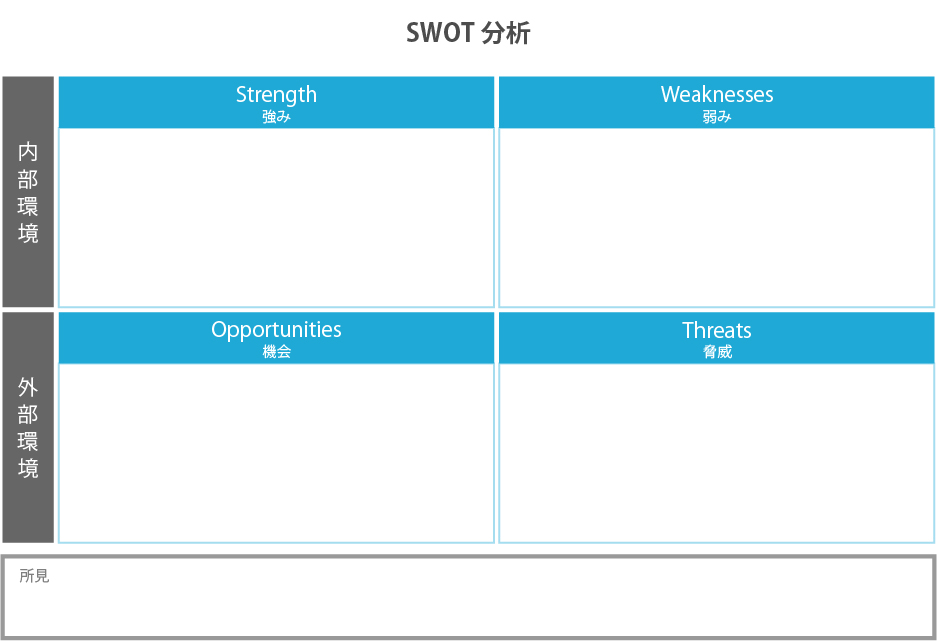

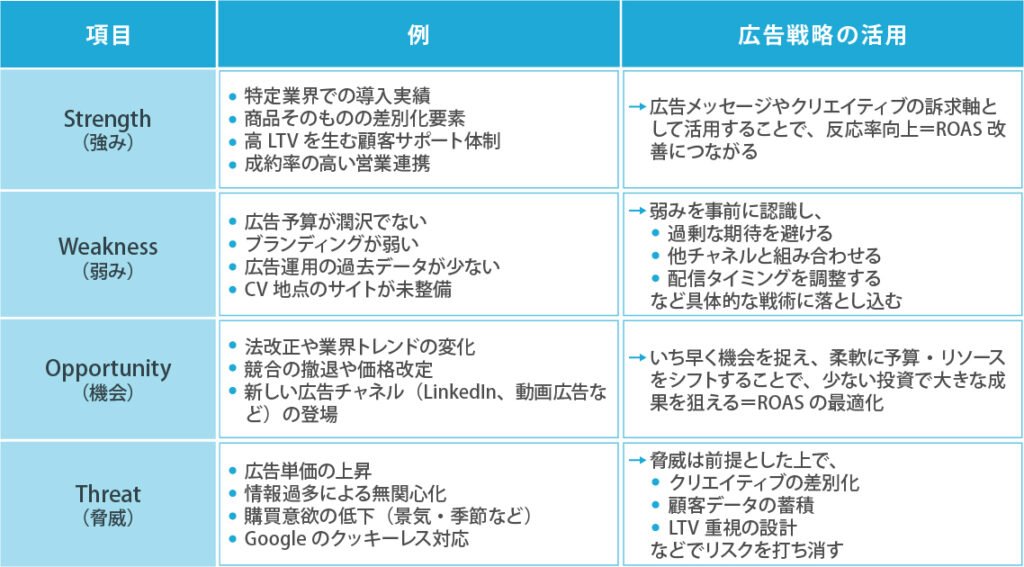

SWOT分析

広告戦略をより精度高く構築するためには、外部環境と内部リソースの両面を俯瞰的に把握し、自社の広告施策における「攻めどころ」と「守りどころ」を明確にする必要があります。その際に極めて有効なフレームワークがSWOT分析です。

SWOT分析とは、Strength(強み)、Weakness(弱み)、Opportunity(機会)、Threat(脅威)の4つの視点から自社を取り巻く状況を整理し、戦略立案に活用するものです。

まず「Strength(強み)」では、自社が持つ独自性や競争優位性を洗い出します。たとえば、特定業界での導入実績、商品そのものの差別化要素、高いLTVを生む顧客サポート体制、成約率の高い営業連携などが該当します。これらの強みは、広告メッセージやクリエイティブの訴求軸として活用でき、反応率の向上=ROASの改善に直結します。

一方で「Weakness(弱み)」では、広告戦略上の課題やボトルネックを可視化します。たとえば、広告予算が潤沢でない、ブランディングが弱い、過去の広告運用データが少ない、CV地点のサイトが整備されていないといった要素です。これらを事前に認識しておくことで、「広告に過剰な期待をしない」「補完できるチャネルを組み合わせる」「配信タイミングを分散する」など、具体的な施策設計に活かせます。

「Opportunity(機会)」は、社会・業界・技術の変化に伴う新たな広告活用の可能性を指します。たとえば、法改正や業界トレンドの変化によって需要が高まっている領域、競合の撤退や価格改定によって発生する顧客流入、あるいは新しい広告チャネル(LinkedInや動画広告など)の登場などが該当します。これらの機会を先んじて捉え、予算やリソースを柔軟に振り分けることができれば、限られた投資でも大きな成果を得ることができ、ROASの最適化にもつながります。

最後に「Threat(脅威)」では、競合の動きや市場環境の悪化など、広告効果を損なう要因を認識します。広告単価の上昇、顧客の情報過多による無関心、外的要因による購買意欲の低下、さらにはGoogleのクッキーレス対応なども脅威の一例です。こうした脅威は避けられない前提として受け入れつつ、「クリエイティブの差別化」「顧客データの蓄積」「LTV重視の施策」など、自社の強みと掛け合わせて戦略的に対応することが求められます。

このようにSWOT分析は、広告戦略を外部環境に流されるのではなく、主体的に設計するための土台となります。そして分析結果は、ターゲティング・クリエイティブ・チャネル選定・予算配分といった広告戦術の意思決定を支える論理的な根拠となり、結果としてROASの向上にも貢献します。

ハーバード・ビジネス・スクールの著名な経営学者Michael E. Porter(マイケル・E・ポーター)教授は、「戦略の本質とは、何をやらないかを明確にすること」だと述べています。SWOT分析を用いれば、「どの層に、どの価値を、どの方法で届けるか」を整理するだけでなく、「何をやらないか」「どこで競わないか」を見極めることが可能です。

広告施策を成功に導くための選択と集中を実現するうえで、SWOT分析は欠かせない思考プロセスだといえるでしょう。

まとめ

本記事では、ROASを中心に据えた広告戦略の立案・運用・改善について、段階的に解説してきました。

ROASとは、単なる広告運用の結果を示す指標ではなく、広告戦略全体の質を評価し、方向性を見極めるための戦略的指針です。特に、売上げをKPIに含む広告施策を展開する際には、ROASを目標として戦略を構築・修正することが、費用対効果の最大化と競争優位の獲得に直結します。

競争の激しい市場において、限られた予算で最大限の成果を得るために、ROASを中心に据えた広告戦略はもはや選択肢ではなく必須条件といっても過言ではありません。本記事の内容が、貴社の広告戦略の見直しや次なる一手のヒントとなれば幸いです。

豪州ビジネス大学院国際ビジネス修士課程卒業。複数企業と起業を経てBtoB専業マーケティング代理店へ。その後、外資SaaSのユニコーン企業の日本法人立上げを行い、法人営業開始後マーケティング責任者として創業期を牽引。現在、日本のBtoBマーケティングの支援事業を行う株式会社LEAPTにて代表取締役。また、株式会社Shirofuneの外部マーケティング責任者を兼任。