LTVを改善する5つのポイントとは?メリット、向上施策、CACの見直しまで解説

- 菊池 満長

昨今、「LTV志向の重要性」がビジネス関連のWebメディアで頻繁に言及されています。「LTV改善が重要であることは理解できるものの、長期的な指標であるLTVに今すぐ取り組むとはどういうこと?」と疑問に感じる方もいるかもしれません。

そこで本記事では、企業のマーケティング担当者や事業会社を支援する広告担当者に向けて、LTVを改善するメリット、注目すべき5つのポイント、そして向上させるべき3つの指標について解説します。

マーケティングや広告予算の配分とLTVの関係性を理解できるよう解説していますので、ぜひ最後までお読みください。

LTVとは

まずは、LTVの基本的な定義を押さえましょう。LTVには基本の計算式が存在するものの、「BtoB SaaS」「EC」など業種・業態によって用いるべき計算式は少しずつ異なります。

そこで、まずLTVの定義や目的、考え方を明確に把握しておくことで、自社のビジネスモデルに適した計算方法を見い出せるようになります。それでは、以下で詳しく見ていきましょう。

LTVの定義・考え方

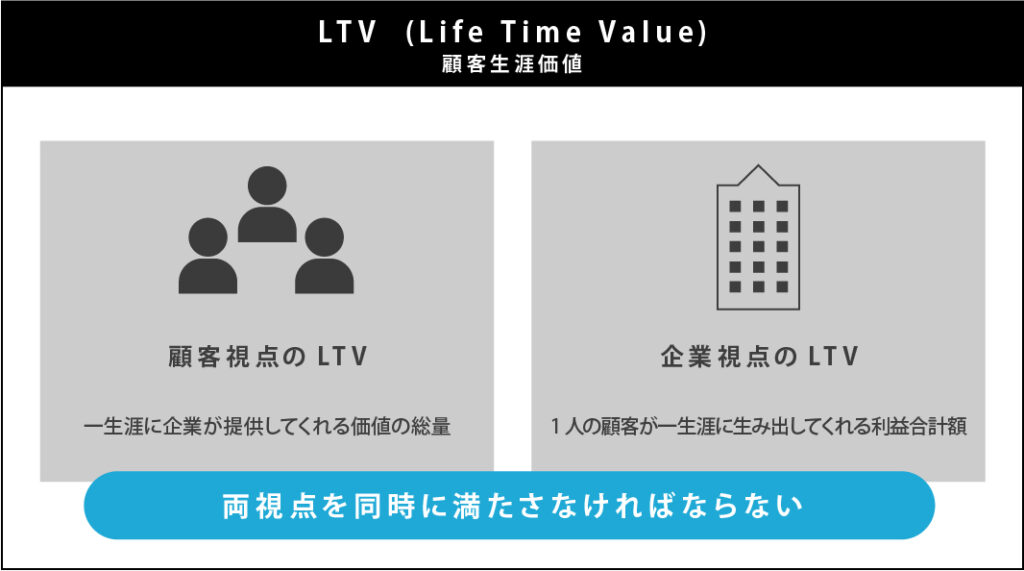

LTVとは「Life Time Value(生涯顧客価値)」の略語で、「一人の顧客が生涯に生み出してくれる利益の合計額」と大枠で理解している方も多いはずです。しかし、まずここで注意していただきたいのは、先に述べた定義はあくまで「企業の立場」に立った場合の考え方だという点です。実は、LTVを理解するためにはもう一つ「顧客視点」に立った考え方もあわせて理解することが不可欠です。

「顧客視点のLTV」とは「一生涯に企業が提供してくれる価値の総量」です。よって、LTVの定義とは以下のように示すことができます。

| 【LTVの定義】企業視点のLTV=一人の顧客が生涯に生み出してくれる利益合計額顧客視点のLTV=一生涯に企業が提供してくれる価値の総量 |

LTVを改善していくためには、「企業視点のLTV」および「顧客視点のLTV」の両方を同時に満たすことが不可欠です。つまり、企業視点を満たすだけではなく、顧客が「この企業は利用者に、価値・便益を長期的に提供してくれる」「だから、このブランドの製品・サービスを長期的に利用し続けたい」と思える状況を維持することが重要です。

なお、LTVの定義・考え方に関するさらに詳細な解説は、別記事『LTVとは?(正確な記事タイトル)』でも紹介していますので、あわせてご一読ください。

LTVの基本計算式とビジネスモデル別の算出方法

ここからは、LTVを算出するための計算式を簡単に紹介します。まず、基本の計算式は以下の通りです。

| 【LTVの基本計算式】 LTV=平均購入単価 × 購入頻度 × 継続期間 |

冒頭で、BtoB SaaS・ECなど業種・業態によって適した計算式は少しずつ異なる、と述べました。他の計算式の一例も簡単に紹介します。

| 【サブスクリプションモデルにおけるLTVの計算式】 LTV=ARPU(平均顧客収益) × 契約期間(月) × 粗利益率 |

ここでは計算式中に指標「ARPU(Average Revenue per User=1ユーザーあたりの平均的な収益・売上げ)」や「粗利益率」が出てきます。「ユーザー基盤全体から、いかに効果的に収益を得られているか?(=ARPU)」という指標と、「原価(広告費やマーケティング費用、人件費など)をいかに抑えられているか?」という指標を掛け合わせることで、LTVの善し悪しを判断します。

次に、ECビジネスの場合の計算式も見てみましょう。

| 【ECビジネスにおけるLTVの計算式】 LTV = ARPC(平均顧客単価) × 購入頻度 × 粗利益率 × 平均継続購買期間 |

ここでは「ARPC(Average Revenue per Customer=顧客1人あたりが1回の取引で支払う平均金額)」や、「平均継続購買期間」といった指標が出てきます。「ARPC」と前出の「ARPU」とは、実は似て非なるものです。

- ARPU=ユーザー基盤全体から、企業がどれだけ効果的に収益を得ているか把握するための指標。サブスクリプションモデルでよく使われる。

- APRC=ユーザー基盤全体がどれだけの規模であるかに関係なく、顧客1人あたりから企業がどれだけ収益を得ているか把握するための指標。EC・物販でよく使われる。

また、「平均継続購買期間」とは、「顧客とショップの関係が、平均してどれぐらいの期間続くか」を示す指標です。

つまり、「1人あたりの単価をできるだけ上げて」「購入頻度を上げて」「粗利益率は低く押さえて」「顧客と長期的な関係を築く」ことが、ECビジネスでLTVを改善させる鍵となります。

なお、業種・業態別の計算式についてもっと詳しく知りたい方は、別記事『LTVの計算方法とは?算出する目的や具体的な求め方について具体例を交えて解説』もあわせてご一読ください。

LTVを改善するメリット

ここからは、LTV改善に取り組むメリットについて、以下の3つの観点から解説します。

- 広告投資効率(ROI)を最大化できる

- 収益の安定化と事業の持続可能性が上がる

- ブランドロイヤリティ向上と自然流入の促進

それぞれLTV改善と具体的にどのように関係があるのか、なぜそういえるのかについて詳しく見ていきましょう。

メリット1:広告投資効率(ROI)を最大化できる

LTVを改善することで、広告投資効率(ROI)を最大化できます。

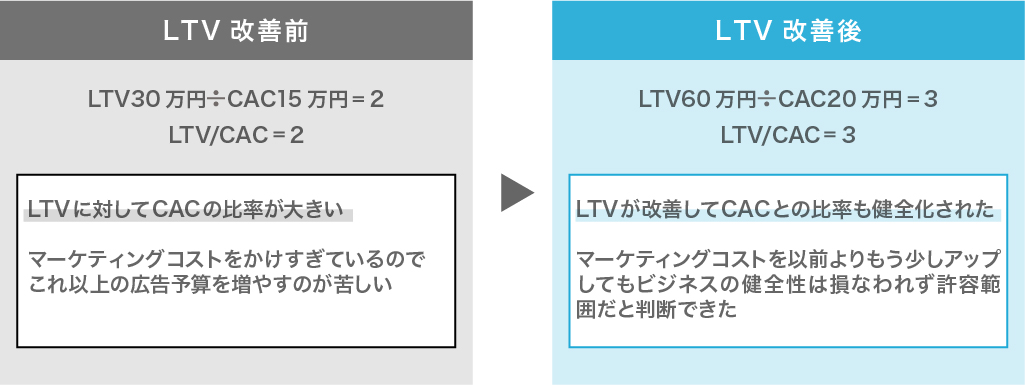

ここで重要なポイントは、「LTV/CAC≧3」というユニットエコノミクスの最も基本となる計算式を理解することです。

「CAC」とは「Customer acquisition cost=顧客獲得コスト」の略語で、マーケティングや広告の費用、セールスチームの給与、その他の費用を含めたものを表す指標です。「LTV/CAC≧3」という計算式に比率が収まっていれば、ビジネスは健全だと判断できます。

LTV/CAC比を改善することで、許容CPAが拡大します。CACよりLTVが大きければ、「もっと広告にコストを投じて集客施策を拡大しても、ビジネスの健全性は損なわれない」と判断できるからです。より具体的にいえば、「新規顧客獲得単価が多少高くても、ペイする範囲が広がる」といった意思決定ができるようになるでしょう。

また、広告チャネル別でのコストの最適配分も見通しやすくなるでしょう。LTVベースで各媒体・キャンペーンを評価することで、低LTVチャネルを削減し、高LTVチャネルへ集中投資するなど具体的に検討できるようになります。

そして、広告予算シミュレーションの精度も向上します。「平均LTV × 目標利益率」から上限入札額を算出し、機械学習による自動入札に活用するなども考えられるでしょう。

メリット2:収益の安定化と事業の持続可能性が上がる

LTVを改善することで、収益の安定化と事業の持続可能性が向上します。

顧客によるリピート利用・継続課金が増えると、月次売上(MRR・ARR)が底上げされて利益の予測精度も向上し、定常的なキャッシュフローの確保ができます。

また、既存顧客ベースが厚いほど、新規顧客獲得コストの高騰や市場縮小の影響を受けにくくなるため、景気・競合変動のリスクヘッジにもなります。

そして、 安定収益をもとに商品ライン拡張・海外展開など、攻めの施策に資金を回せる余裕が増えるため、新規事業・追加投資の原資も確保できるでしょう。

メリット3:ブランドロイヤリティ向上と自然流入の促進

LTVを改善することで、ブランドロイヤリティ向上と自然流入の促進にもつながります。

ブランドを気に入って何度もリピート利用してくれるような高LTV顧客が、SNS・レビューサイトなどで自発的に製品を他者推奨してくれれば、その顧客のNPS(Net promoter score=顧客満足度を示す指標)は高まり、クチコミも拡大していきます。その結果として、新規顧客からの信頼を獲得するためのコストを低減できるでしょう。

高い満足度と愛着でリピート利用されるため、価格だけで競合と消耗戦をせずに済み、ブランド・価格競争からも脱却できます。

ブランドの製品を気に入ってくれた利用者によるユーザー生成コンテンツ(UGC=SNSへのクチコミ投稿やレビュー、ブログ記事など)が増加すれば、体験談やハウツー投稿が検索結果に露出され、 SEO・SNS両面でのオーガニック流入も後押しされます。

そして、長期的に顧客インサイトが蓄積し、企業が継続利用顧客のフィードバックを活用することで商品・サービス改善も加速していき、さらに顧客満足度が高まるなど、ロイヤリティ循環が強化されていくでしょう。

LTVを改善する5つのポイント

それでは、LTVを改善するために具体的にどのような取り組みを進めたらよいのでしょうか? ここからは、以下5つのポイントをお伝えします。

- 「顧客単価」の落とし穴を突き止める

- 「購入・利用頻度」の停滞を可視化する

- 「継続期間(チャーン)」の危険信号を探す

- 「粗利率」と「ディスカウント依存」を精査する

- 「コスト面」を忘れず LTV/CAC を検算する

一つずつ、詳しく見ていきましょう。

1. 「客単価」の落とし穴を突き止める

まずは、「客単価」の“落とし穴”を突き止めましょう。

客単価とひと口にいっても「新規顧客と既存顧客」では異なるでしょうし、「高LTV層と低LTV層」でも違っているでしょう。顧客セグメントを分けることで細分化できます。日頃から「自社の客単価は、これぐらい」と大まかに認識している切り口が、本当に適切かどうかを、今一度確認してみてください。

たとえば、以下のポイントについて深堀りをしてみましょう。

- 新規顧客と既存顧客の客単価差は、どれぐらいか?

- アップセル率・クロスセル率は、業界中央値と比べてどうか?

アップセル・クロスセル戦略は、客単価を上げていくうえで重要です。もし、高付加価値商品の購入率が頭打ちになっているなら、バンドル提案(あわせ買いの提案)を顧客に対して表示する試みをしてみましょう。

また、SaaSビジネスでサイト上に「上位プランと基本プランの料金比較表」を掲載していないならば、A/Bテストを実施してみましょう。料金比較表を掲載したページと未掲載のページ、どちらがユーザーによく見られるか検証に取り組んでみてください。高付加価値の上位プランの存在について理解を促すことで、客単価を現状より底上げできるかもしれません。

2. 「購入・利用頻度」の停滞を可視化する

「購入・利用頻度」の停滞を可視化しましょう。購買・サービス利用の頻度が落ちているユーザーを見落とさないよう、モニタリングすることが大切です。具体的には、以下のようなポイントについてチェックしてみましょう。

- 30日・60日・90 日以内の再購入率はどうか?

- メールやアプリのプッシュ通知の開封率が、一定水準を下回っていないか?

もし、購入・利用頻度に課題があると分かったら、MAツールなどを活用して顧客とのコミュニケーションを見直してみましょう。たとえば、休眠手前のユーザーにタイムリーなリマインドメールを送ったり、ポイントが貯まるサービスなら「ポイント失効アラート」を送ったりして、サイトへの再訪を促し離脱防止につながるコミュニケーションを検討しましょう。

3. 「継続期間(チャーン)」の危険信号を探す

継続期間、あるいはチャーン(=解約)の危険信号を探しましょう。顧客が購買を継続している期間をしっかりと把握し、解約に至るまでに顧客から発せられる危険信号をキャッチすることが重要です。たとえば、次のような項目をチェックしてみましょう。

- サインアップから90日以内の解約率は急上昇していないか?

- カスタマーサクセスの稼働顧客比率は低すぎないか?

サインアップ後の早期にサービスから離脱してしまう顧客が多い場合、つまり継続期間が短くチャーン率が高い場合には、オンボーディングを改善するための施策を実行しましょう。オンボーディング完了率80%未満ならば、サイトやアプリ内の「プロダクトツアー」の項目を見直すことが推奨されます。

また、解約手続きの画面内に「解約理由」を問うアンケートなどを回答必須で設置しましょう。解約理由の収集を自動化し、主な解約要因を把握できる体制を整えるとよいでしょう。

4. 「粗利率」と「ディスカウント依存」を精査する

「粗利率」と「ディスカウント依存」について精査をしましょう。低粗利率の価格設定にしていたり、過度な割引での価格競争に走ったりしていないかを確認します。具体的には、次のポイントをチェックしてみましょう。

- 割引後の粗利率は目標レンジ(例:40%以上)を下回っていないか?

- 低粗利のSKUが、売上上位20%以上を占めていないか?

セール常連顧客は、LTVが低い傾向にあるといわれています。理由は価格にだけ敏感で、ブランドロイヤリティが高いとは限らないためです。逆に、ブランドロイヤリティが高い顧客は、そのブランドを継続して利用する自分にとっての価値を理解しているため、LTVが高い傾向にあると言われています。

そこで、セールを実施する際には「セール常連顧客」だけをターゲットにするなど、ターゲットを分離することで効率的なマーケティング施策を実施できるでしょう。

また、仕入れコストが高騰している商品は値上げを実施するか、代替商品を検討するなど、粗利率が逼迫しないような対策も必要です。

5. 「コスト面」を忘れず LTV/CAC を検算する

本記事の前半でも解説しましたが、「コスト面」の改善、つまり集客や顧客維持のコストがどれぐらいかかっているかを忘れず、LTV/CAC比を常に検算することを念頭に置きましょう。たとえば、以下のポイントをチェックしてみてください。

- 媒体別で見た場合のCPAが、許容 CPAを超過していないか?

- 顧客に対するサポート1件あたりのコストが昨年比で上昇していないか?

高CPAのキャンペーンを棚卸しして、LTVが高いセグメントへ広告予算を再配分することで、LTV/CAC比を改善できます。

また、顧客維持に関してはチャットボットを導入することで、簡易的な問い合わせは自動化し、カスタマーサポートにかかる原価を抑制できるでしょう。

LTVを向上させる戦略・施策3選

ここからは、LTVを向上させるための具体的な戦略・施策3選を簡潔に紹介します。

- 購買単価を向上させる

- 購買頻度を高める

- 継続期間を延長する

さらに詳しく知りたい方は、別記事『LTVを最大化させる3つの基本戦略とは?具体的な向上施策と重要指標についてわかりやすく解説』でも紹介していますので、あわせてご一読ください。

1. 購買単価を向上させる

まず、購買単価を向上させることが重要です。

購買単価を向上させるには、クロスセル・アップセルを促すことが重要です。たとえばECサイトなら「関連商品のレコメンド表示」、SaaSビジネスなら「上位プランへの誘導」を顧客に対して案内しましょう。

また、価格戦略の最適化も重要です。ダイナミックプライシングや値引きの代わりにバリューパックを提案する策が挙げられます。価格が変動するダイナミックプライシングや値引きは、価格面だけにフォーカスした顧客を引き付けやすくなります。

その代替策として、たとえばSaaSであれば「多くのユーザーが長く愛用する機能」を網羅して価格最適化した「バリューパック」のプランを提供することで、ユーザーに価値を感じてもらいながら、長く愛用してもらいやすくなるでしょう。

そして、「バンドル販売(セット販売)」の提案も有効だといえます。Amazonの「よく一緒に購入される商品」や、Appleの「Apple One(音楽配信、映画配信、ゲーム、クラウドストレージをセットでサブスクリプション契約するサービス)」などがその一例です。

2. 購買頻度を高める

次に、購買頻度を高めるための施策に取り組むこともポイントとなります。

メール・プッシュ通知などを活用して、しばらく購入・利用をしていない人にリマインドを送るなど、リテンション施策を強化しましょう。ここでは、パーソナライズドマーケティングができるとよりよいと考えられます。顧客行動データを活用して、顧客が求める最適なタイミングでプロモーション施策を打つことや、AIを活用したリコメンデーションエンジンの導入もよいでしょう。

また、単品購入を気に入ってしばらく継続している人にはサブスクリプション購入を促すことや、長期利用でポイントが貯まるなどロイヤリティプログラムの案内も有効です。

サブスクリプションビジネスで成功したD2Cブランドの一例として、アメリカの男性向け髭剃りブランド「Dollar Shave Club」が挙げられます。「日常的に必要で、頻繁に使うものだけれど、毎回買いに出かけるのが煩わしい」「どの銘柄を選んでよいのかわからない」というユーザーのペインに寄り添ってサービス開発に取り組み、手頃な価格の髭剃りの定期便サービスで大成功を収めたブランドです。

3. 継続期間を延長する

継続期間をできるだけ延長するための施策も重要です。

ユーザーが不満に感じている点をデータ分析して離脱要因を排除し、顧客体験を向上させましょう。NPS(Net promoter score=顧客満足度の指標)を顧客アンケートなどによって年に一度など定点観測し、その結果を踏まえて満足度向上に取り組むことも重要です。

また、特にBtoB SaaSではサインアップ後のオンボーディング施策を充実させ、「使い方や活用法がよくわからない、自社に合わない」などと感じられないよう、解約防止に取り組むことも重要であるため、「カスタマーサポート」から「カスタマーサクセス」にシフトする体制構築も必要です。

解約防止、継続延長に関してはユーザーコミュニティを積極的に活用するブランドも数多く見られます。たとえばAppleは熱心なユーザーが、他のユーザーの製品活用の疑問に答えるファンコミュニティ「Appleサポートコミュニティ」を構築していて、世界中のAppleユーザーがつながることでユーザー同士で疑問解決ができる環境を整えています。

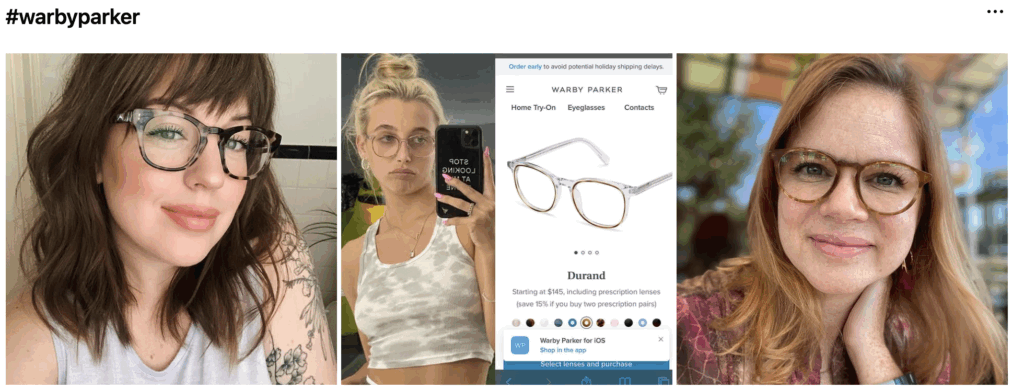

なお、このようなユーザーコミュニティを活用した事例はD2Cブランドでも見られます。アメリカのD2C眼鏡ブランド「Warby Parker」は、ユーザーに積極的なInstagram投稿を呼びかけていて、Instagram上で「#warbyparker」と検索すると25万件ものユーザー投稿が見つかります。

これらはブランドのファンによる眼鏡の着用画像で、「SNSでよく見かけて、ブランドのことを知っている」「自分も興味を持って、試してみたくなった」といった消費者間での認知拡大や、購買意欲の刺激の後押しになっていると考えられます。

(出典:Instagram)

さらに具体的な戦略について知りたい方は、『LTVを最大化させる3つの基本戦略とは?具体的な向上施策と重要指標についてわかりやすく解説』の記事もあわせてご一読ください。

まとめ

本記事では、LTV(顧客生涯価値)を向上させるための重要なポイントを解説しました。

マーケティング戦略においては、顧客が生み出す価値であるLTVと、その価値を獲得・維持するためのコストであるCAC(顧客獲得単価)の比率を健全化することが重要です。特に「LTV/CAC≧3」という計算式は、必ず覚えておきましょう。

LTVを構成する「購買単価」「購買頻度」「継続期間」の3要素を伸ばすと同時に、CACを最適化していくという二段階の取り組みが、マーケティング戦略の鍵となります。

本記事が、貴社の戦略立案の一助となれば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。

大手ネット広告代理店に新卒で2006年に入社し、一貫して広告運用に従事。

緻密な広告運用をアルゴリズム化し、誰もが高い広告効果を得られるようShirofuneを2014年に立ち上げ。

2016年7月に国内No.1を獲得し、2022年までに国内シェア91%を獲得。

2023年から海外展開をスタートし、現在までに米大手EC企業や広告代理店への導入実績。

2025年3月に米国広告業界で最古かつ最大級の業界団体である全米広告主協会からMarketing Technology Innovator AwardsのGoldを受賞。