ディスプレイ広告における費用対効果を高める方法と運用上の注意点を解説

- 菊池 満長

ディスプレイ広告は、リスティング広告と並び多くの企業が活用する主要なデジタル広告手法です。

一方で、クリック率やコンバージョン率だけに注目するあまり、売上げや利益に直結しないと感じている方も少なくありません。ディスプレイ広告は認知やブランド想起の向上を主な目的とするため、表面的な指標だけを基準にすると費用対効果が低く見えます。費用対効果が悪いからと優先度を下げてしまうと、潜在層との接点を築けず、やがて顕在層の成長も頭打ちになります。

この状況を打破するには、ディスプレイ広告の仕組みや課金方式を正しく理解し、費用対効果を軸に改善を重ねることが欠かせません。ROASやCPA、LTVといった指標を基準に評価を行い、オーディエンス精度の向上、クリエイティブ改善、配信タイミングの最適化を組み合わせることで、広告投資の効率は大きく変わります。

本記事では、ディスプレイ広告の種類と課金方式の振り返りから始め、費用対効果の考え方、確認のタイミング、成果を高めるための具体的な運用ポイント、そして日々の運用で注意すべきリスク管理までを体系的に解説します。

ディスプレイ広告の種類と課金方式の振り返り

近年、媒体やフォーマットの多様化が進む中で、ディスプレイ広告配信の選択肢が広がり、課金モデルも複雑化しています。広告効果を最大化するためには、これらの違いや特徴を正しく理解しておくことが不可欠です。まずは、ディスプレイ広告の種類とそれぞれの課金方式について改めて整理し、広告設計に役立つ基礎知識を確認していきます。

ディスプレイ広告とは

ディスプレイ広告とは、Webサイトやアプリの広告枠に表示される広告のことです。

リスティング広告が主にテキストで構成されるのに対し、ディスプレイ広告は静止画、動画、アニメーション、テキストなど、さまざまな形式のクリエイティブを活用できます。これは、ディスプレイ広告がサイトの上部・下部・サイドといった、ユーザーの閲覧体験を妨げない位置に表示されるためです。そのため、ユーザーの興味を引きつける表現力が成果に直結します。

また、リスティング広告のように「能動的に情報を探しているユーザー」ではなく、「まだニーズが顕在化していない潜在層」にアプローチできる点も、ディスプレイ広告の大きな強みです。ブランド認知の向上や新商品の告知、リマーケティングなど、比較的上流のマーケティング施策に適しています。

ただし、単なる認知拡大施策として終わらせてしまっては、顧客の関心を次の段階へと導けません。重要なのは、広告によって認知を獲得した上で、ユーザーの興味・関心を喚起することです。

ディスプレイ広告の種類

ディスプレイ広告には、さまざまな媒体やフォーマットが存在し、それぞれに特徴や得意なターゲティングがあります。ここでは、代表的なものとしてGoogleディスプレイネットワーク(GDN)、Yahoo!ディスプレイ広告(YDA)、LINE広告、YouTube広告をご紹介します。

GDN(Googleディスプレイ広告)

(出典:Google 広告)

GDN(Googleディスプレイネットワーク)とは、Googleが提携するWebサイトやアプリ、YouTube、Gmailなどを含む、世界最大級の広告配信ネットワークです。

最大の特長は、Googleアカウントに紐づく膨大なユーザーデータを活用し、高精度なターゲティングが可能な点にあります。代表的な手法がカスタムセグメントです。これはキーワード・URL・アプリを入力することで、それらに関心を持つと推定されるユーザーへ広告を配信できる仕組みです。

たとえば、人事評価システムを提供する企業であれば、「人事評価システム」「人事DX」といったキーワードや、HR領域に特化したオウンドメディアのURLを登録することで、人事担当者や経営層といった見込み顧客に効率的にリーチできます。

また、広告フォーマットも多彩で、画像広告、動画広告、レスポンシブディスプレイ広告(RDA)などから選択が可能です。特にRDAは、バナーサイズや文言を自動で組み合わせ、最適なクリエイティブを生成してくれるため、少ない工数で多くのパターンを試せるメリットがあります。

YDA(Yahoo!広告 ディスプレイ広告)/ LINE広告

(出典:LINEヤフー for Business)

YDA(Yahoo!広告 ディスプレイ広告)は、Yahoo! JAPANの各種サービスや提携メディアに広告を配信できるプラットフォームであり、国内ユーザーへのリーチ力に優れています。ポータルサイト、ニュース、メール、天気など、日常的に利用されるページへの掲載が可能で、中高年層やビジネスユーザーに対して高い訴求力を発揮します。

LINE広告は、9900万人以上(2025年6月時点)の国内ユーザーが利用するLINEアプリ内に広告を配信できるプラットフォームです。タイムライン、LINE NEWS、LINE VOOM、LINEマンガなど、多様な配信面を通じて、エンタメ系から実用情報まで幅広いコンテンツ領域でユーザーとの接点を構築できます。

(出典:LINEヤフー for Business)

特に強みとなるのは、LINEアカウントと連携したファーストパーティデータの活用と、チャット形式を活かした高いエンゲージメントです。LINE公式アカウントと連動したセグメント配信や、コンバージョン後のリマインド施策、リターゲティングなど、CRMとの親和性が高い設計が可能です。

なお、YDAおよびLINE広告は、ブランドセーフティ対策にも力を入れており、違法サイトやアダルトコンテンツなど、不適切な媒体に広告が掲載されるリスクを極めて低く抑えています。

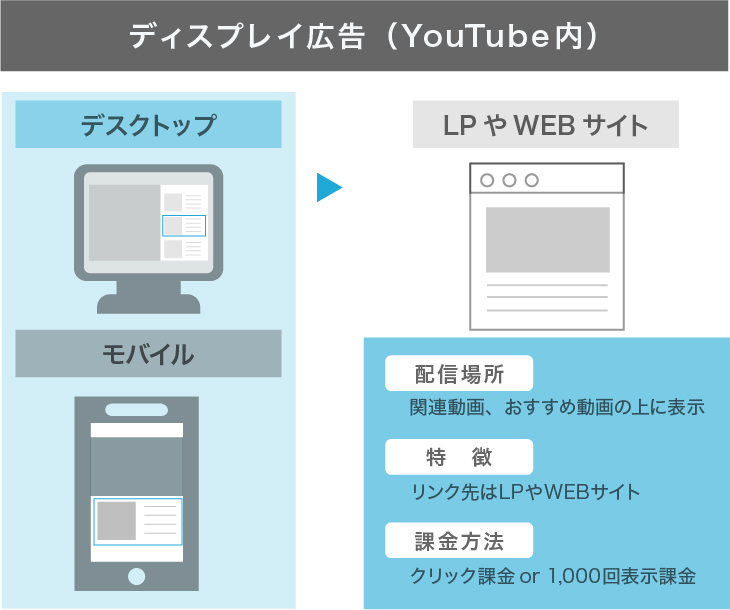

YouTube広告

YouTube広告とは、YouTubeプラットフォーム上で配信される動画形式のディスプレイ広告を指します。一般的には、動画の再生前・再生中・再生後に表示されるインストリーム広告がよく知られています。また、YouTubeのホームフィードや「次のおすすめ」フィードにも、ディスプレイ広告としての配信が可能です。

YouTubeディスプレイ広告の配信方法は、大きく2つに分けられます。1つ目は、Google広告アカウントを利用してオークション形式で配信する方法です。2つ目は、純広告のようにYouTubeの広告枠を買い切る方式で、この場合は入札不要で目立つ位置に広告を掲載できます。ただし、後者はコストが高くなる傾向があるため、目的や予算に応じた使い分けが必要です。

インストリーム広告との違いとして、ディスプレイ広告はユーザーの視聴体験を妨げにくいというメリットがあります。

インストリーム広告では、ユーザーが数秒間広告を視聴しなければスキップできないため、確実に視認される反面、同一ユーザーへの繰り返し表示により、広告疲れやブランドへの否定的な印象を招くリスクもあります。一方、ディスプレイ広告は非侵入型ですので、そうした懸念を抑えることが可能です。。

さらに、ディスプレイ広告はYouTubeの検索結果ページや関連動画欄にも表示されます。これらは「商品や解決策を探しているユーザー」が目にする場所であり、Google検索広告に近い意図ベースの接触が実現できるのも大きな特徴です。

ディスプレイ広告の課金方式の確認

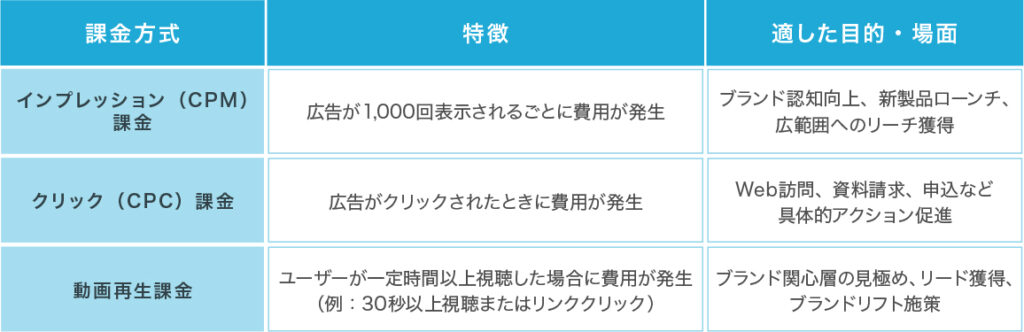

適切な課金方式での選定は、広告費の最適化や成果の正確な評価に直結する重要なポイントです。

広告媒体によって複数の課金方式が提供されており、主にインプレッション(CPM)課金、クリック(CPC)課金、動画再生課金などに分類されます。これらはそれぞれ、認知向け・誘導向け・理解促進向けといった目的に応じて使い分けられます。

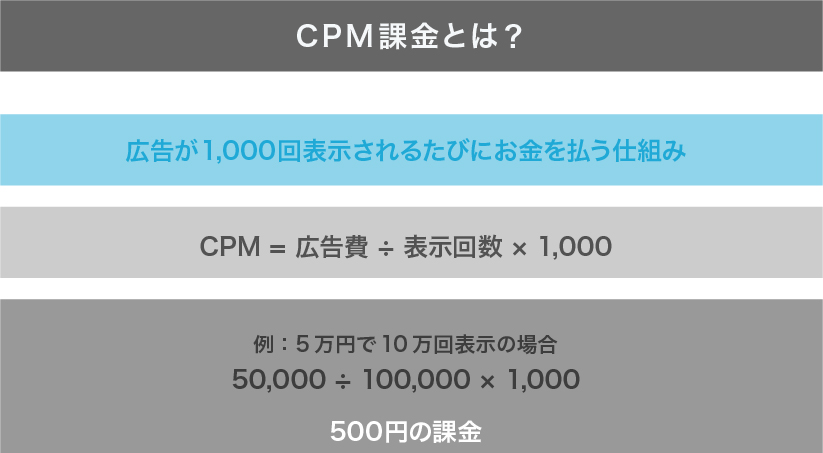

インプレッション(CPM)課金

インプレッション(CPM)課金とは、広告が1000回表示されるごとに費用が発生する課金方式です。CPMは「Cost Per Mille(ミル=1000)」の略で、広告のクリックやコンバージョンの有無にかかわらず、ユーザーの画面に表示された回数を基準に料金が発生します。

この方式は、ブランド認知の向上やリーチの拡大を目的とする広告配信に適しています。新製品のローンチやブランドイメージの定着を図るフェーズで、「できるだけ多くの人に広告を届けたい」といった目的がある場合に有効です。

また、動画広告やバナー広告など、視覚的・感情的な印象を与えやすいクリエイティブとの相性も良好です。特にGDNやYouTubeなど、配信面が広範囲に設定されているネットワークで多く用いられています。

ただし、クリックやコンバージョンといった具体的なアクションが保証されるわけではないため、運用目的と合致していないと費用対効果が下がる可能性があります。「ビューアブルインプレッション(実際に視認された表示)」をKPIとして設定したり、CPMと併せてブランドリフト調査を実施したりすることで、定性的な効果を補完的に評価する取り組みも必要です。

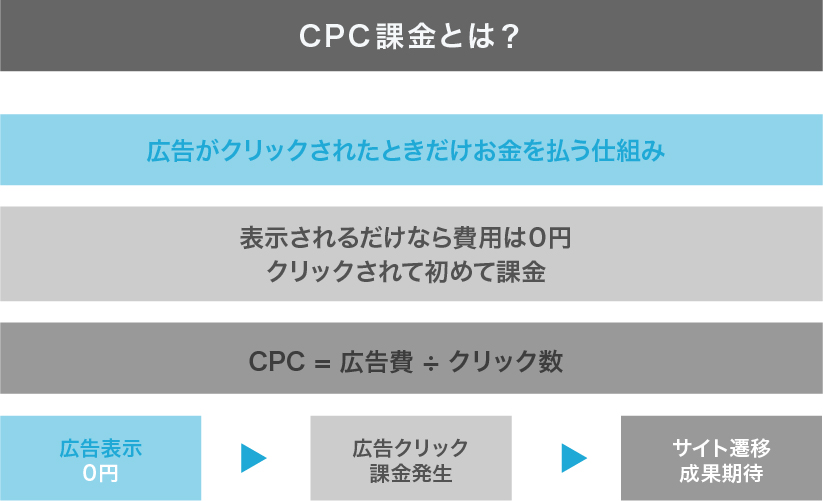

クリック(CPC)課金

クリック(CPC)課金とは、ユーザーが広告をクリックしたタイミングで費用が発生する課金方式のことです。CPCはCost Per Clickの略で、表示だけでは費用は発生せず、実際に広告を経由してWebサイトやLPに遷移した場合のみ料金が発生する仕組みです。

Webサイトへの訪問数や資料請求、無料体験申し込みなど、明確なユーザーアクションを促したいキャンペーンに適しています。広告が何回表示されても、クリックされなければ費用は発生しないため、広告費の無駄打ちを抑えやすいのがメリットです。

一方で、クリック率が低い場合には、クリック単価の高騰や配信ボリュームの伸び悩みに直面する課題もあります。そのため、広告の視認性や訴求力の高いクリエイティブを用意し、継続的にA/Bテストを行うことが費用対効果の最適化に欠かせません。

「リスティング広告の方が効率が良くない?」と思われる方もいるでしょう。リスティング広告はすでに探しているユーザーを刈り取りするのに対し、ディスプレイ広告はまだ検索はしていないが関心を持った層にアプローチするという違いがあります。

たとえば、LINEの使用中にディスプレイ広告を目にし、興味を持って、そのまま購入するといった具合です。そのため、美容製品やアパレル、サプリメントなどの突発的に購買意欲が発生し、ビジュアルでの訴求に強い商材に向いています。

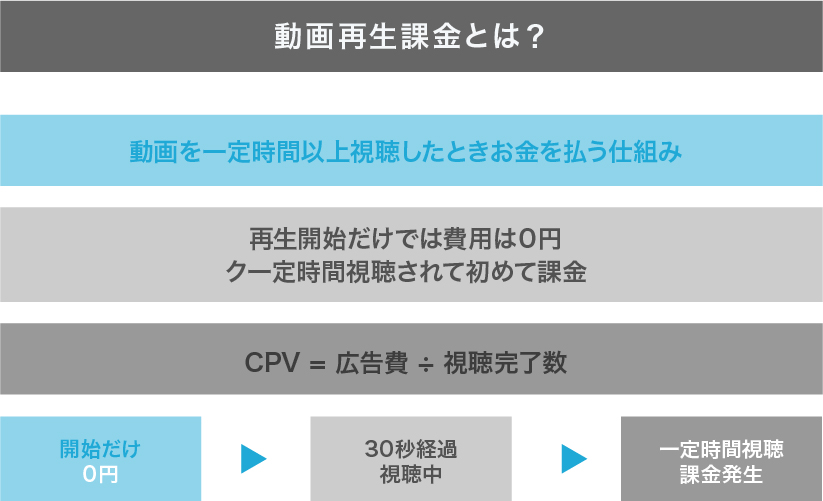

動画再生課金

動画再生課金とは、ユーザーが一定時間以上動画広告を視聴した場合に費用が発生する課金方式です。YouTube広告を中心に導入されており、広告が再生された事実ではなく、視聴行動にもとづいて料金が発生します。

代表的なモデルは、TrueViewインストリーム広告における30秒以上の視聴、または広告内リンクのクリックでの課金です。動画が30秒未満の場合は、最後まで再生された時点で課金対象となります。ユーザーが広告をスキップした場合には費用が発生しない点が、他の課金方式との大きな違いです。

この方式の強みは、ユーザーの関心度をある程度見極めながら配信できることにあります。冒頭の5秒で興味を惹き、その後30秒間視聴し続けたユーザーは、ブランドやサービスへの関心が高いと判断できるでしょう。そのため、リード獲得やブランドリフトを目的とする施策に有効です。

一方で、動画の品質や冒頭の訴求力が弱いと、スキップされて配信量は確保できても視聴数が伸びないという課題が生じます。特にCPV(視聴単価)の最適化を目指す場合には、視聴完了率・エンゲージメント率・CVRといった複数の指標を総合的に評価することが欠かせません。

ディスプレイ広告の費用対効果の計算式

ディスプレイ広告の費用対効果を把握するには、ROAS(Return On Advertising Spend)とROI(Return On Investment)の理解が不可欠です。

ROASは「広告費に対する売上げ」の比率を示す指標で、以下の式で求められます。

たとえば、広告費が10万円で売上げが50万円なら、ROASは500%となります。数値が高いほど、広告投資の効率がよいと判断できます。

ROIは「広告費を含む投資に対する利益」の割合を示す指標で、次の式で算出されます。

ROIは利益ベースの評価であり、原価や手数料、人件費といったコストを含め、最終的な収益性を測定できます。

ディスプレイ広告の費用対効果を評価する際には、短期的な成果ではなく、長期的な視点が欠かせません。リスティング広告やSNS広告のように即時成果を得るケースは少なく、むしろ想起率の向上や初回接点の創出といったアシスト効果の貢献が大きいのが特徴です。

そのため、後述するアトリビューション分析やラストクリック分析を組み合わせることで、費用対効果をより正確に把握できます。

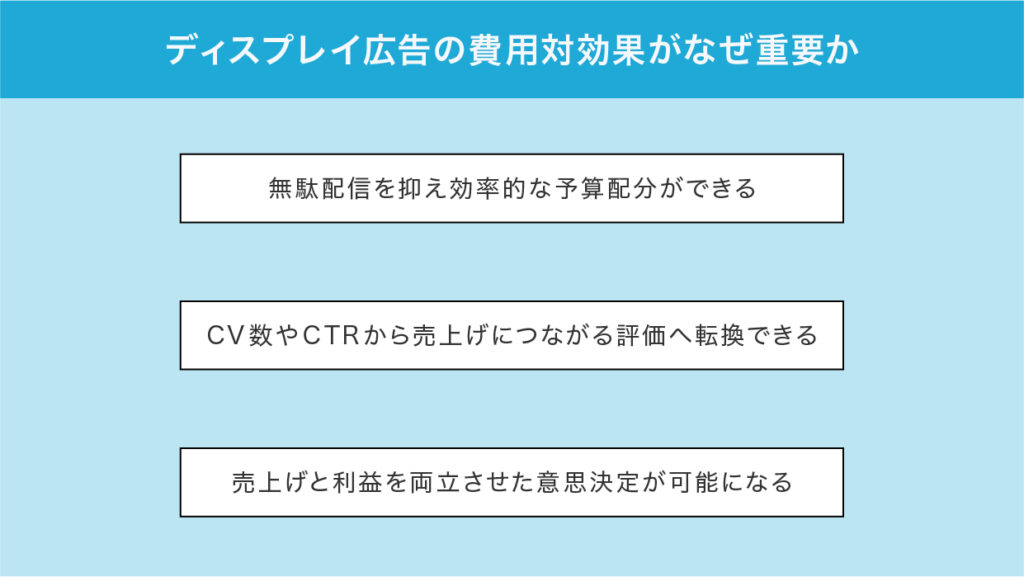

ディスプレイ広告の費用対効果がなぜ重要か

ディスプレイ広告の費用対効果が重要である理由は、広告費という限られた資源を最大限に活かすために、どの施策が成果を上げているのかを正確に把握し、改善に活かすための判断軸となるためです。

広告が単に配信されるだけでは意味がなく、それが「誰に届き」「どのような成果を生んだか」を可視化し、次の意思決定につなげることが、広告を運用しているといえる状態です。

特にディスプレイ広告は、リスティング広告と比べてユーザーの意図が曖昧な分、効果測定の精度が問われます。CVやCTRといった表層的な指標だけでは不十分で、売上げや利益といったビジネスゴールに対する貢献度で判断する視点が欠かせません。

ここでは、ディスプレイ広告の費用対効果が重要な3つの理由を見ていきます。

無駄配信を抑え効率的な予算配分ができる

費用対効果を正しく把握することで、広告配信のムダを抑え、限られた予算を最も成果の出る領域に集中させられます。

たとえば「配信ボリュームは多いが成果につながらないプレースメント」や「CTRは高いもののCVが発生しないオーディエンス」に予算が割かれているケースは少なくありません。クリック数や表示回数だけで判断してしまうと、成果の出ない配信に広告費を浪費するリスクがあります。

そこで重要となるのが、媒体・キャンペーン・広告・ターゲティングセグメントといった粒度での費用対効果の比較です。ROASやCPAをセグメントごとに可視化し、一定の基準を下回る配信は停止・除外し、成果の高い部分へ予算を再配分する。こうしたサイクルを継続することが運用の基本です。

その結果、同じ予算でもCV数の増加やCV単価の引き下げといった改善が可能になります。広告運用は単なる出稿作業ではなく、数値にもとづいた戦略的な予算配分であることを常に意識する必要があります。

CV数やCTRから売上げにつながる評価へ転換できる

ディスプレイ広告の評価軸をCV数やCTRだけにとどめてしまうと、実際の売上げや利益につながらない施策が温存されやすくなります。表面的な数値が良好であっても、そこから生まれる顧客の質が伴っていない場合、本質的な事業成果には結びつきません。

具体例を挙げると、低価格商品ばかりが売れている広告キャンペーンでは、CV数は伸びていても粗利は十分でない可能性があります。また、ホワイトペーパーのダウンロードなどをCVと定義している場合、それが実際の受注や商談につながっているかを見なければ、広告効果の過大評価につながってしまいます。

そこで重要になるのが、質の高いCVを評価できる仕組みです。オフラインコンバージョンやLTVといった後続指標を広告アカウントに連携すれば、CVの価値にもとづいた配信最適化が可能になります。これは実際の売上げデータを連携し、コンバージョンに金額価値を設定することで、ROASや収益ベースの評価ができるようになります。

また、CVポイントを複数設定し、それぞれに重み付けを行うことで、ファネル内での貢献度を段階的に把握する手法も有効です。問い合わせや資料請求のような浅いCVと、成約や決済といった深いCVとを分けて評価することで、より正確な判断を行えるでしょう。

CTRやCV数といった初期指標は、あくまで入り口の反応です。最終的には売上げや利益といった事業KPIに対する貢献度で評価を完結させる視点が、これからの広告運用に必要です。

売上げと利益を両立させた意思決定が可能になる

ディスプレイ広告の費用対効果を評価する際、売上げベースの指標であるROASだけに依存してしまうと、「売上げは出たが利益が残らない」という状況に陥りかねません。高い広告費をかけてCVを獲得しても、原価率や手数料が高ければ、結果として事業への貢献度は低くなるケースもあります。

こうした課題に対応するためには、利益ベースのROIを併用し、売上げと利益の両面から意思決定を行う必要があります。以下のような評価の使い分けが有効です。

- 売上げ最大化フェーズ(新規顧客の獲得)では、ROAS重視でリーチを拡大

- 利益最適化フェーズ(LTV重視)では、ROIを評価基準に切り替えて収益性を追求

- 商材や配信チャネルごとにROASとROIの両方を並列管理し、配分調整の指標とする

また、ROASとROIは一見似ていても、事業モデルによって求められる水準が異なります。そのため、業種別・商品別に「目標ROAS/ROIライン」をあらかじめ定義しておくことも重要です。これにより、媒体・キャンペーン・訴求軸ごとに「成果が出ているかどうか」の判断が明確になり、社内での意思統一もしやすくなります。

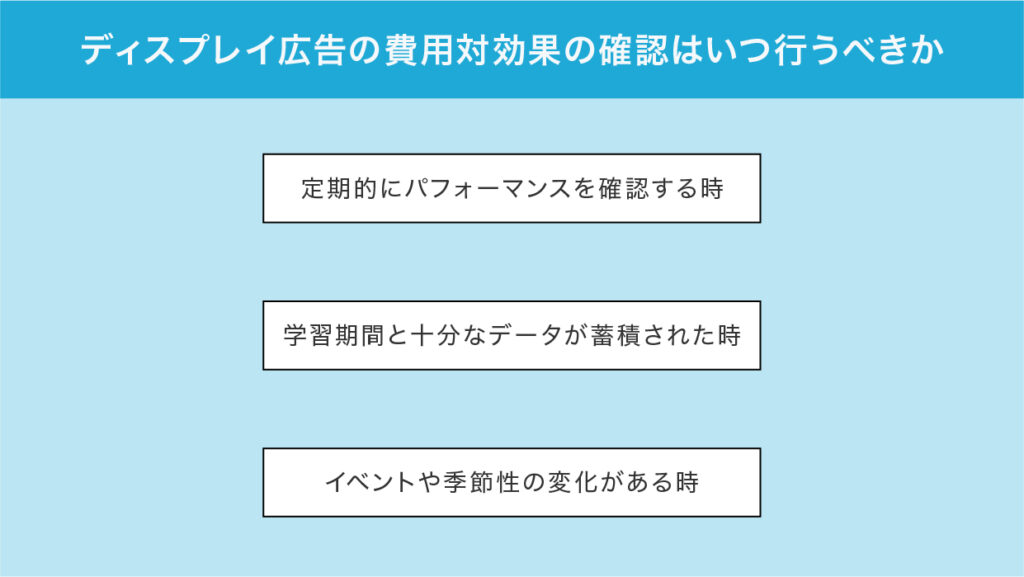

ディスプレイ広告の費用対効果の確認はいつ行うべきか

ディスプレイ広告の費用対効果の確認は、広告配信の成否を見極め、次の一手を適切に判断する上で欠かせない工程です。ただし、タイミングを誤ると、正確なデータが得られず、判断を急ぎすぎて逆効果になることもあります。以下では、費用対効果の確認を行うべき3つのシーンを解説します。

定期的にパフォーマンスを確認する時

ディスプレイ広告の費用対効果を最大化するには、定期的なパフォーマンスチェックが欠かせません。広告配信は一度設定して終わりではなく、日々変化するユーザー行動や媒体アルゴリズムに合わせて柔軟に調整する必要があります。そのため、確認のタイミングを日次、週次、月次といった周期に分け、それぞれの目的を明確にしておくと管理が効率的です。

これらの確認をルーティン化することで、属人的な判断に依存せず、再現性のある広告運用体制を構築できます。スマート自動入札や機械学習の活用が進む現在では、運用者の役割はデータの読み解きと意思決定の質に移行しており、定期的な評価と微調整が運用成果を分けるポイントとなります。

学習期間と十分なデータが蓄積された時

自動入札や機械学習を活用した広告運用では、学習期間を経て十分なデータが蓄積されてから費用対効果を評価することが欠かせません。媒体のアルゴリズムは、ユーザー行動やCV傾向を一定期間観察しながら、成果が出やすいターゲティングや配信設定へ自動的に最適化していきます。

学習期間に明確な基準はありませんが、Google広告では「過去30日間に15件以上のCVデータ」が、ひとつの目安です。この期間中にキャンペーンを頻繁に停止・再開したり、目標ROASや入札戦略を大きく変更したりすると、アルゴリズムが安定せず、かえって効率が下がる可能性があります。

そのため、学習が進みパフォーマンスが落ち着いた段階を見極めてから評価を行うことが重要です。

学習完了の判断には、次の指標を参考にするとよいでしょう。

- CVRやCPAが一定範囲で安定しているか

- デバイス・地域・オーディエンスごとの成果に大きなばらつきがないか

- 入札単価の変動幅が小さくなっているか

これらの状況が整った上で、週次や月次のデータを活用し、前後比較やA/Bテストを実施することで、より精度の高い意思決定が可能になります。

広告配信の評価は「なるべく早く」ではなく「最適なタイミングで」が鉄則です。学習期間の見極めとデータ蓄積のバランスを意識することが、安定した成果改善につながります。

イベントや季節性の変化がある時

ディスプレイ広告の費用対効果は、イベントや季節要因によって大きく変動することがあります。

たとえば、年末商戦や決算期、セール、価格改定、在庫状況の変化といった特別なイベントでは、ユーザーの検索行動や購買意欲が一時的に高まります。逆に、繁忙期を過ぎると成果が急落するケースも少なくありません。こうした要因を考慮せずに評価すると、正しい傾向を見誤るリスクがあります。

そのため、イベントや季節が影響する場合は、前後のパフォーマンスを分けて評価することが基本です。セール実施前後でROASやCVRを比較し、特定の訴求やターゲティングがイベント起因かどうかを検証します。また、イベント期間中の成果が突出していた場合には、それを除いたデータで平均値を算出し、通常期の広告パフォーマンスを適切に見積もる必要があります。

さらに、商材の需要が季節ごとに大きく変動する場合は、評価指標の調整も欠かせません。夏物家電や日焼け止めのように季節性が強い商材では、オンシーズンとオフシーズンでCVの質やクリック単価が異なるため、通年で同じCPA目標を適用するのは現実的ではありません。

このように、イベントや季節要因で広告成果が変動する局面では、環境変化を前提とした評価軸への切り替えが求められます。必要に応じて、評価のタイミングだけでなく、入札戦略やクリエイティブも柔軟に調整することで、広告配信の精度を維持できます。

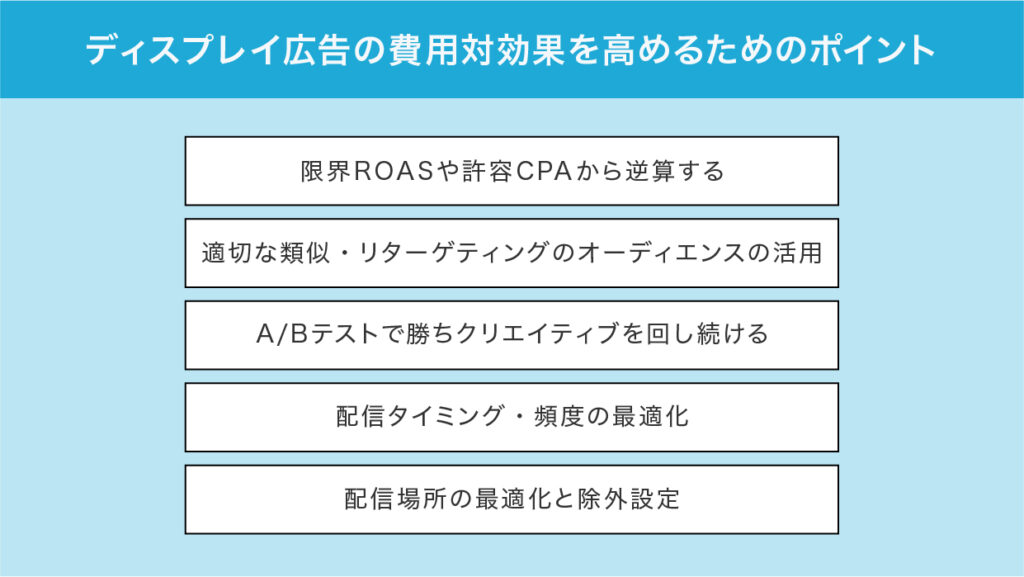

ディスプレイ広告の費用対効果を高めるためのポイント

ディスプレイ広告の費用対効果を高めるためには、配信量を増やしたり、予算を増額したりするだけでは不十分です。むしろ、限られたリソースの中、どのように精度高く成果を出すかを突き詰める運用が求められます。ここでは、費用対効果を高める5つのポイントを見ていきましょう。

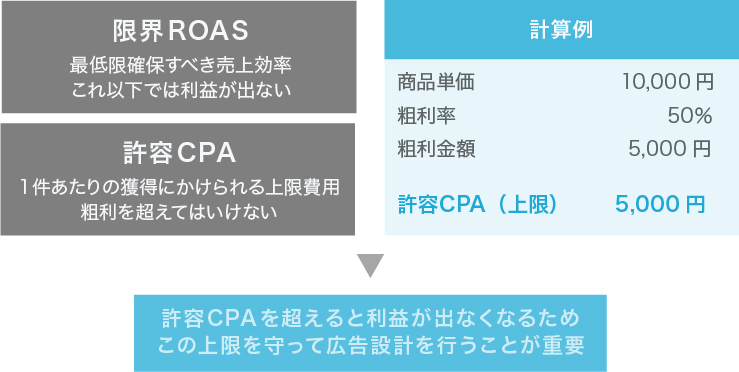

限界ROASや許容CPAから逆算する

ディスプレイ広告の費用対効果を高めるための第一歩は、「いくらまでなら広告費をかけても利益が出るのか」を明確にすることです。これを定義するために活用されるのが、限界ROAS(最低限確保すべき売上効率)や許容CPA(1件あたりの獲得にかけられる上限費用)です。

商品単価が1万円で粗利率が50%の場合、粗利は5000円となります。このとき、1件の獲得にかけられる最大の広告費、すなわち許容CPAは5000円が上限です。これを超えると利益が出なくなるため、ここを超えないように広告設計をしなければいけません。

同様に、ROASで考える場合は「1万円の売上げを得るために、何円までなら広告費を投下してよいか」を基準にします。仮に広告費3000円で1万円の売上げが出た場合、ROASは約333%です。これが企業としての目標をクリアしているかどうかを判断基準にすれば、感覚ではなく数字で広告の良し悪しを評価できます。

特に自動入札(tROASやtCPA)を活用する際には、こうした逆算された目標値を入力しておくことが重要です。媒体に「とにかくCVを取ってほしい」と丸投げするのではなく、「この条件を守った上で最適化してほしい」と指示することで、費用対効果を保ちながら安定的に成果を創出できます。

限界ROASや許容CPAを起点とした逆算思考を持つことで、収益構造にもとづいた納得感のある運用を行えるでしょう。経営層へのレポートでも説得力が増し、「なぜその配信設計にしているのか」を明確に伝えられるようになります。

適切な類似・リターゲティングのオーディエンスの活用

リターゲティングは、自社サイトを訪問したユーザーや過去にCVした顧客に対して広告を配信する手法です。既に一定の興味・関心を示している層への再アプローチとなるため、CPAが安定しやすく、初期フェーズの成果を支える施策として有効です。たとえば、商品ページを閲覧して離脱したユーザーに限定して再配信をかけることで、検討中だった層のCVを後押しできます。

類似オーディエンスは、既存顧客やCVユーザーに類似した属性・行動を持つ新規ユーザーを抽出する仕組みです。顧客リストやCVデータをアップロードすれば、その特徴をもとに新たな見込み層を拡張できます。BtoB領域では、商材に関心を持つユーザー層が限定されるため、精度の高い類似配信は新規リード獲得において極めて有効です。

ただし、いずれの手法でも注意すべきなのは、リストの鮮度とセグメントの粒度です。顧客ニーズや市場トレンドは日々変動するため、1年前のCVユーザーをもとに作成した類似オーディエンスは、現在の市場トレンドとずれている可能性があります。

オーディエンスリストは定期的に更新し、以下のように購買ステージや関心カテゴリに応じたセグメンテーションを行うことが重要です。

- サイト来訪ユーザーとCVユーザーを分けて設計し、段階別に配信

- 購入頻度やLTVが高い顧客をもとに類似オーディエンスを生成

- 非アクティブなリストは除外し、アクティブユーザーのみを対象にする

このように、自社の1stパーティデータを最大限に活用し、ターゲティングの精度を高めることで、ディスプレイ広告の費用対効果は大きく改善します。

A/Bテストで勝ちクリエイティブを回し続ける

広告クリエイティブは、同じターゲット・同じ予算でも、訴求の表現や構成次第で成果に大きな差が生まれます。しかも、一度効果が出たクリエイティブも、一定期間が過ぎれば広告疲れを起こして反応が鈍くなるため、定期的な検証と改善が必要です。

そこで以下のような観点でA/Bテストを設計すると効果的です。

- 訴求軸:機能訴求(性能・特徴)と情緒訴求(安心・共感)など、ユーザーの関心を引く切り口を比較

- フォーマット:画像バナーと動画、静止画とアニメーションなど、媒体に合った形式の効果検証

- デザイン要素:色使い、フォント、CTAボタンの位置や文言など、細かな変更がCTRやCVRに与える影響を分析

ポイントは、勝ちパターンを見つけては、それを基準にさらに改善するというサイクルを回すことです。どういうことかといえば、AパターンがBパターンよりROASが20%高かった場合、Aをベースに新たな要素を加えたC案を作成し、次のテストを実施します。

勝ちクリエイティブが明確になったら、媒体ごとの仕様に合わせて展開することも重要です。たとえば、Googleディスプレイ広告で成果が良かった画像素材をLINE広告やMeta広告でも展開すれば、制作リソースを抑えつつ他チャネルでも成果を出しやすくなります。

なお、テストの際は以下のルールを守ることで、結果の信頼性が高まります。

- 同時期・同予算で平等に配信

- テスト期間は最低でも1週間以上

- 成果指標(ROAS、CTR、CVRなど)をあらかじめ決定

このように、常に改善を繰り返す仕組みを持ち、費用対効果が最大化されるクリエイティブだけを残していくことが、ディスプレイ広告の成果向上に直結します。

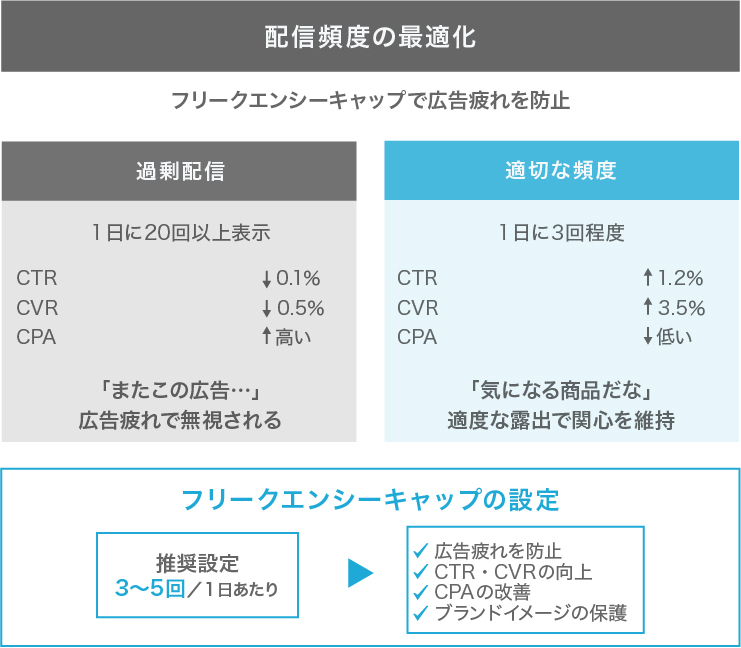

配信タイミング・頻度の最適化

ディスプレイ広告の費用対効果を左右する要素のひとつに、「いつ・どれくらいの頻度で広告を配信するか」という配信設計の最適化があります。適切なタイミングと接触回数で広告を届けられれば、同じ予算でも成果を大きく伸ばすことが可能です。

まず、配信タイミングについては、媒体ごとの管理画面で「時間帯別」「曜日別」の配信成果を分析することで、どの時間帯に成果が集中しているかを可視化できます。各媒体の時間別レポートを使えば、クリック、CV、CPAの分布を把握し、パフォーマンスの高い時間帯に絞って配信を行えます。

配信頻度の最適化も重要な要素です。同じユーザーに過剰に広告を表示しすぎると、広告疲れを起こし、CTRやCVRが低下するリスクがあります。これを防ぐためには、フリークエンシーキャップを適切に設定し、一定期間内の表示回数を制限するようにしましょう。

このように、成果の出やすいタイミングに集中し、必要以上に見せすぎないことで、費用対効果の最大化とブランドへのネガティブ影響の抑制を両立できます。広告運用においては、いつ・どれくらい届けるかも重要な設計要素です。

配信場所の最適化と除外設定

ディスプレイ広告は媒体提携先のサイトやアプリ、動画サービスなど幅広い場所に表示されるため、成果の出ない面に広告を出し続けると無駄な費用が発生します。見方を変えれば、成果の高い配信面に集中配信すれば、同じ予算でも大きな成果を得られるわけです。

ディスプレイ広告を配信したら、媒体の管理画面からプレースメントレポートを確認しましょう。ここで、各配信面ごとのCTR、CVR、CPA、ROASをチェックし、基準値を下回るサイトやアプリを除外リストに追加します。これにより、無駄な配信を削減し、広告費を効率的に使うことが可能になります。

特定の業界メディアやターゲットが集まるサイトなど、成果がよい配信面が見つかった場合には、プレースメント指定による集中的な配信が有効です。そうすることで、ターゲットユーザーの接触頻度を高め、コンバージョン率の向上を見込めます。

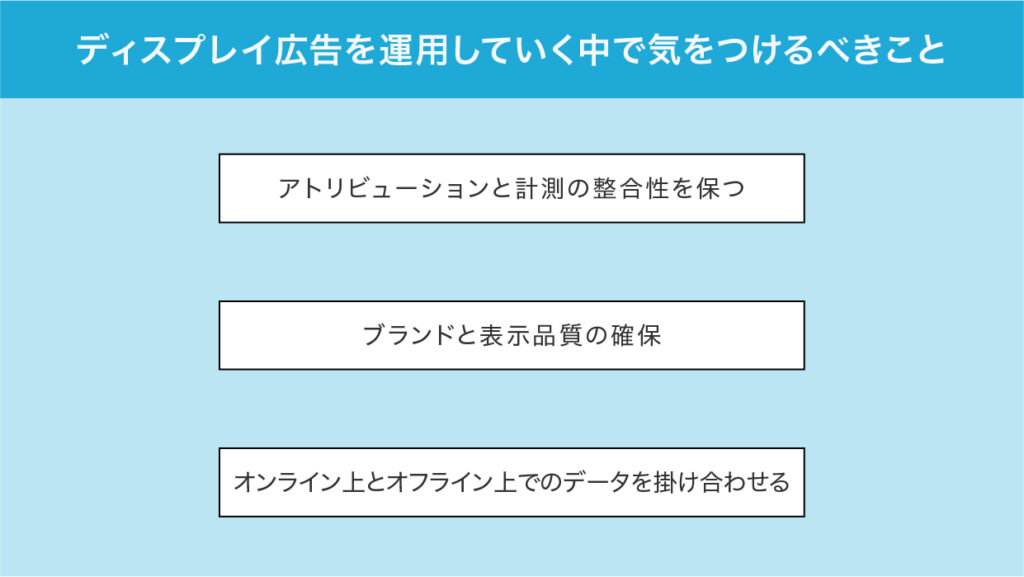

ディスプレイ広告を運用していく中で気をつけるべきこと

ディスプレイ広告を日常的に運用していくなかでは、費用対効果を高めるだけでなく、成果の正しい評価やブランドの保護、そして将来を見据えたデータ活用にも注意を払う必要があります。以下では、ディスプレイ広告の運用で気をつけるべき3つのポイントをご紹介します。

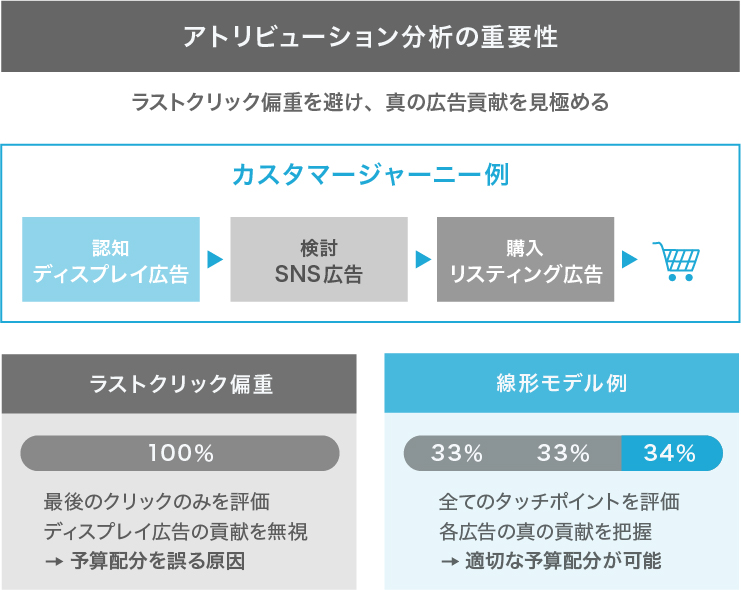

アトリビューションと計測の整合性を保つ

アトリビューションとは、ユーザーがコンバージョンに至るまでの接触経路において、どの広告がどの程度貢献したかを判定するルールのことです。この基準が曖昧だと、広告効果を正しく評価できなくなります。

よくある誤りは、ラストクリックだけで成果を判断してしまうケースです。たとえば、リスティング広告での最後のクリックがCVを生み出していたとしても、その前段でディスプレイ広告によってブランドを認知していた可能性は十分にあります。ラストクリック偏重ではディスプレイ広告の貢献が過小評価され、適切な予算配分が難しくなるでしょう。

一方で、ビューアブルインプレッションやビュースルーCVに過度な比重を置くと、実際には成果に寄与していない広告が高く評価されるリスクもあります。そのため、媒体ごとの計測仕様を鵜呑みにせず、線形モデル・減衰モデル・データドリブンモデルなど複数のアトリビューションモデルの比較検討が欠かせません。

また、Google広告やYahoo!広告など媒体管理画面と、自社で利用しているGA4やアトリビューションツールの数値が一致しないことも珍しくありません。この場合は、コンバージョンの定義(クリック後○日以内をCVとするのか、直後のみをCVとするのか)や、同一ユーザーの識別ルールの違いを確認し、社内で統一した評価基準を設けることが必要です。

整合性を保つためのポイントは以下の通りです。

- 媒体と分析ツールで同一のコンバージョン定義を設定する

- アトリビューションモデルは定期的に見直し、複数モデルを比較する

- ビュースルーを評価に加える際は、業界や商材特性を踏まえた重み付けを行う

このように、数値の整合性を意識することで、現場の判断と経営層へのレポートがブレにくくなり、予算配分や改善施策の質を高められます。

ブランドと表示品質の確保

ディスプレイ広告は、多様なサイトやアプリに配信される性質上、ブランドイメージを損なうリスクを常に伴います。不適切な媒体や低品質な枠に出稿されると、ユーザーの信頼を失うだけでなく、企業全体のブランド価値を傷つける恐れがあります。

イギリス政府の選挙広告がイスラム過激派のYouTube動画に表示され、政府が間接的に過激派を支援していると批判された事例がありました。WebサイトやYouTubeチャンネルの中には、政治的思想が強いものや悪意あるコンテンツも存在し、意図せず配信された場合でもブランド毀損につながる可能性があります。ブランドと表示品質を守る仕組みづくりは、広告運用における必須要件です。

基本施策としては、プレースメントレポートを定期的に確認し、成果が出ていない媒体だけでなく、ブランドリスクが懸念される配信先を除外リストに追加することが挙げられます。アダルト系、違法性のあるコンテンツ、フェイクニュースサイトなどは、リスク要因として即時に排除しましょう。キーワードフィルタを活用することで、配信先の安全性を一層高められます。

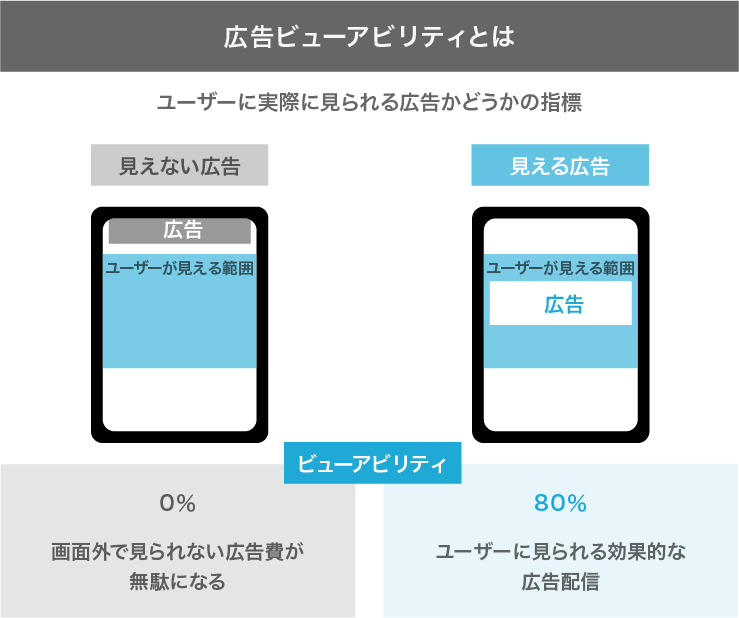

ビューアビリティの観点も重要です。ビューアビリティとは広告の可視性を示す指標であり、広告が実際にユーザーの視界に入った割合を意味します。IAB(インタラクティブ広告協会)の基準では、ディスプレイ広告はピクセルの50%以上が1秒以上表示された場合にビューアブルと定義されます。

広告は見られてこそ価値を持つため、ビューアビリティは成果を評価する上で欠かせない指標です。この基準を導入することで、無駄な表示を減らすことが可能になります。ブランドと表示品質の確保には、アドフラウド(不正なインプレッションやクリック)への対策や、プライバシー保護・データ利用のルール整備も不可欠です。

オンライン上とオフライン上でのデータを掛け合わせる

3rdパーティCookieの利用制限が進むなか、従来のトラッキング手法だけでは顧客行動を正確に把握することが難しくなっています。そのため、複数のデータソースを統合する重要性が高まっています。

- オンラインデータ:サイトのアクセスログ、CVデータ、広告管理画面でのクリック・インプレッション情報など

- オフラインデータ:店舗での来店履歴、電話での問い合わせ件数、営業担当が記録した受注情報など

小売業であれば、来店クーポンを配布し、利用実績を広告媒体にアップロードすることで、広告接触から実店舗での購買までを可視化できます。BtoB企業では、広告から獲得したリード情報をCRMに取り込み、営業活動を通じた受注率やLTVと結びつけることで、広告の真のROIを測定することが可能です。

サーバーサイド計測やコンバージョンAPIを活用すれば、Cookieに依存しないデータ連携が可能になります。これにより媒体側の学習精度が高まり、限られたデータの中でも最適化を進められます。

オンラインとオフラインのデータを統合する取り組みは、広告投資を事業成果に直結させる基盤づくりであり、実施の有無によって費用対効果の改善幅は大きく変わるでしょう。

まとめ

認知拡大や想起率向上を主な目的とするディスプレイ広告は、費用対効果の観点が軽視されがちです。

実際には、数値に表れにくいだけで購買意欲の醸成に寄与している可能性があります。それにもかかわらず、クリック率やコンバージョン率だけを評価軸にすると、ディスプレイ広告の重要性は過小評価され、リスティング広告やSNS広告など顕在層向けの施策に偏重してしまうでしょう。その結果、潜在層への種まきが不十分となり、顕在層施策はいずれ頭打ちを迎えることになります。

長期的に成果を伸ばすには、潜在層と顕在層の両方をバランスよく育成する戦略が欠かせません。

ディスプレイ広告でブランドの存在を知ってもらい、興味を持った段階でリスティング広告やSNS広告へとつなげる。さらに、その後の比較検討フェーズではリターゲティングやコンテンツマーケティングを組み合わせ、購買や契約といった最終成果に導く。この一連の流れを前提に費用対効果を測定することで、ディスプレイ広告の真の役割を正しく評価できます。

アトリビューション分析やコンバージョン経路の可視化を活用すれば、ディスプレイ広告がどの段階でどの程度貢献しているかが明らかになります。結果として、単発の数値に左右されない持続的な広告運用が可能となり、事業全体の成長につながるでしょう。

大手ネット広告代理店に新卒で2006年に入社し、一貫して広告運用に従事。

緻密な広告運用をアルゴリズム化し、誰もが高い広告効果を得られるようShirofuneを2014年に立ち上げ。

2016年7月に国内No.1を獲得し、2022年までに国内シェア91%を獲得。

2023年から海外展開をスタートし、現在までに米大手EC企業や広告代理店への導入実績。

2025年3月に米国広告業界で最古かつ最大級の業界団体である全米広告主協会からMarketing Technology Innovator AwardsのGoldを受賞。