ROASを高める自動入札戦略とは?手動入札との違いや入札戦略の種類、具体的な設定方法を解説

- 菊池 満長

Google広告やYahoo!広告といった運用型広告は、2025年時点でも主要な集客チャネルとして多くの企業に採用されています。米国では2026年まで2桁の成長が見込まれているともいわれており、日本でもマーケティング施策の中心に据え続けられるでしょう。

一方で、現場目線でみれば、広告費の高騰やユーザー行動の複雑化により「費用対効果を最大化するにはどうすればよいのか」という点に頭を抱えるケースも少なくありません。なかでも、ROAS(広告費用対効果)は、広告運用の成果を評価する上で欠かせない指標のひとつです。ROASを精緻に算出することで、自社の広告運用の費用対効果を可視化しつつ、改善を図ることが可能です。

とはいえ、ROASの改善を目指して手動で入札単価を調整し続けるのは、限られた時間と人手の中では現実的ではないでしょう。そこで選択肢となるのが、機械学習を活用して最適な入札を自動で行う「自動入札戦略」です。

Google広告やMeta広告など各種プラットフォームでは、広告目的に応じた多様な自動入札の選択肢が用意されています。この機能をうまく活用すれば、広告の成果を高めつつ運用工数を削減することも可能になります。

本記事では、運用型広告における自動入札戦略の概要や設定方法について、2025年5月時点での情報をもとに詳しく解説します。

ROASの定義と計算方法をおさらい

自動入札戦略を理解する上では、前提となる「ROASとは何か」を正確に把握しておく必要があります。まずは、ROASの基本的な定義と計算式についておさらいし、その後の入札戦略との関連性を明らかにしていきましょう。

ROASの定義

ROAS(Return On Advertising Spend、広告費用対効果)とは、広告費に対してどれだけの売上げを生み出せたかを表す指標です。

たとえば、広告出稿に10万円の広告費を投じて100万円の売上げがあった場合、ROASは「100万円 ÷ 10万円 × 100 = 1000%」となります。この数値が高いほど、広告による売上創出の効率が良かったことを意味します。

ただし、ROASはあくまで「売上ベースの試算」であり、利益やコストを含めた収益性を判断するためにはROI(投資利益率)など他の指標も併用して見る必要があります。

ROASの計算方法

ROASの算出は、以下の計算式を用いて行います。

- ROAS(%) = 売上げ ÷ 広告費 × 100

この計算式を用いることで、広告ごとの効果を定量的に比較できるようになります。

具体的に考えてみましょう。広告費が20万円で、そこから80万円の売上げが発生したとします。その場合、「80万円 ÷ 20万円 × 100 = 400%」となり、1円の広告費が4円の売上げを生んだと判断可能です。

こうした定量的な評価をもとに、自社の広告施策が効果的かどうかを判断し、次の打ち手を決める際の基準として活用されます。

ROASを高める自動入札とは?

広告運用においてROASを向上させるためには、単に高品質なクリエイティブ作成やターゲティングを行うだけでなく、入札戦略そのものを最適化する必要があります。そのための方法のひとつが、各社の広告プラットフォームで提供されるAIや機械学習を活用した「自動入札」です。ここからは、Google広告などで用いられている自動入札機能の基本的な仕組みについて解説します。

自動入札機能の仕組み

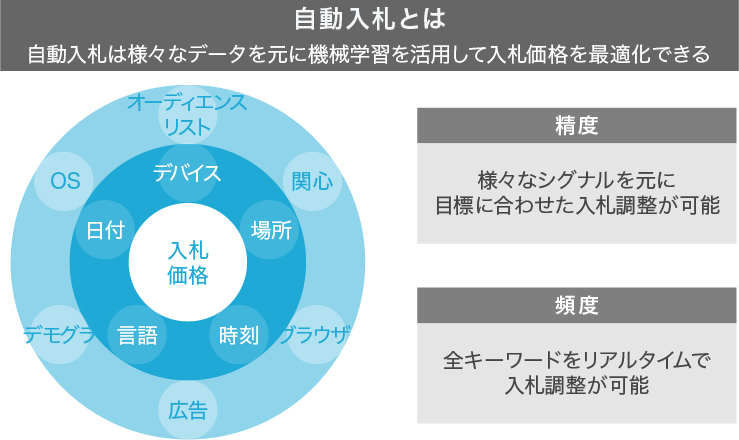

自動入札(Smart Bidding)は、Google広告などのプラットフォーム側が機械学習を用いて、オークションごとに最適な入札価格を自動で設定してくれる機能です。

(参考:デジプロ「自動入札とは?種類やメリット・デメリット、注意点を解説」を元に筆者作成)

ユーザーがGoogleなどで検索を行うたびに、広告表示の可否や順位を決定する「広告オークション」がリアルタイムで実施されます。このオークションでは、複数の広告主が同一のキーワードに対して広告枠を競い合い、広告の品質スコアや入札額などをもとに掲載順位が決まります。

スマート自動入札では、このオークションに対して、最適な入札額がリアルタイムで設定されます。入札価格の調整時、プラットフォームは次のような多様なデータ(シグナル)を瞬時に分析します。

- 検索キーワード

- ユーザーの属性(性別・年齢・興味関心など)

- 使用しているデバイス(パソコン・スマートフォンなど)

- 広告が表示される地域や時間帯

- 過去のコンバージョン傾向

など

これにより、「誰に、いつ、どのように広告を出すべきか」を瞬時に判断し、もっとも効果的な入札単価を自動で算出できるのです。

ただし完全自動ではなく、広告主があらかじめ「何を重視するか(例:クリック数・コンバージョン・ROASなど)」という目標を設定しておく必要があります。それに応じて、AIが入札を最適化していく仕組みです。

自動入札を活用することで、手作業では対応しきれない細かな調整が可能になり、属人的な運用から脱却しつつ、パフォーマンスの向上も期待できます。

自動入札の活用時に知っておくべきtROAS(目標広告費用対効果)とは

自動入札戦略を活用する上で、「tROAS(target ROAS:目標広告費用対効果)」という指標についても把握しておくべきです。

tROASは、Google広告におけるスマート自動入札戦略のひとつです。「1円の広告費で何円の売上げを目指すか」という目標値を広告主が設定し、それに基づいてGoogleの機械学習が入札単価を自動で最適化する仕組みです。

つまり、広告主が明確に「tROASを使用する」と明確に選択しなければなりません。他の自動入札戦略(例:目標CPA、コンバージョン数の最大化)とは別の目的に特化したオプション機能であり、すべての自動入札戦略に自動的に組み込まれているわけではないのです。

たとえば、tROASを「500%」と設定した場合、Google広告は「1円の広告費で5円の売上げを達成する」ことを目標に、各広告オークションでの入札価格をリアルタイムで調整します。

一方、Yahoo!広告(検索広告)でも類似の戦略として「広告費用対効果の目標値」という自動入札タイプが提供されています。こちらは「コンバージョン価値の最大化」のオプションとして設定でき、実質的にtROASと同様の最適化が可能です。ただし、Yahoo!広告では「キャンペーン個別入札設定」のみで利用可能で、ポートフォリオ入札設定では使用できないといった仕様の違いがある点には注意が必要です。

自動入札と手動入札の違い

自動入札戦略の導入が進む中でも、手動入札(Manual CPC)は現在でも一定の運用ニーズがあります。ここでいう手動入札とは、従来型のキーワードや広告グループごとに上限クリック単価(Max CPC)を手動で設定し、入札調整を行う運用手法です。

両者の主な違いを、実務観点で整理したものが以下の表です。

| 項目 | 手動入札 | 自動入札 |

| 入札価格の設定 | 人が手動で設定 | システムがリアルタイムに自動調整 |

| 最適化の粒度 | キャンペーン単位、広告グループ単位 | 広告表示ごとのオークション単位 |

| 運用の手間 | 高い(細かく管理が必要) | 低い(属人性を減らせる) |

| 精度とスピード | データ蓄積や分析の限界がある | 高精度・高速なデータ分析に基づいて判断 |

| 向いている場面 | 初期運用や短期キャンペーンなど | 長期的な改善や大規模な広告運用 |

予算や利益率がシビアな商材(例:粗利の薄いEC商品)では、入札価格の上限・下限を明確に管理できる手動入札のほうがコントロールしやすいケースもあります。

一方で、十分なCV実績が蓄積されており、KPIが「売上げ」「利益」「LTV」などにシフトしている局面では、自動入札によるAI最適化の方が効率が良いといえます。

最近は自動化の流れがより強まっており、Google広告において拡張CPC(eCPC)が2025年3月に廃止されました。今後は手動入札を選択したとしても、実質的には「限りなくスマート入札に近い制御」が標準化される可能性があるでしょう。

ROASを高める自動入札戦略がなぜ重要なのか?

ここまで、自動入札の仕組みやtROASなどの指標についてみてきましたが、実際の広告施策において自動入札戦略が重要な理由としては、以下の3つが挙げられます。次項より、個別にみていきましょう。

効率的な予算配分が可能であるため

自動入札では、広告プラットフォームのアルゴリズムがユーザーの検索意図や過去の行動履歴、デバイス、時間帯など多様なシグナルをもとに、広告費をもっとも効果的に使える入札金額をリアルタイムで算出します。

これにより、費用対効果の高いオーディエンスに優先的にリーチすることができ、限られた広告予算を効率的に配分可能です。従来型の手動入札ではどうしても感覚や過去データに頼らざるを得ない部分がありますが、自動入札はその都度の状況に応じて最適化していけます。

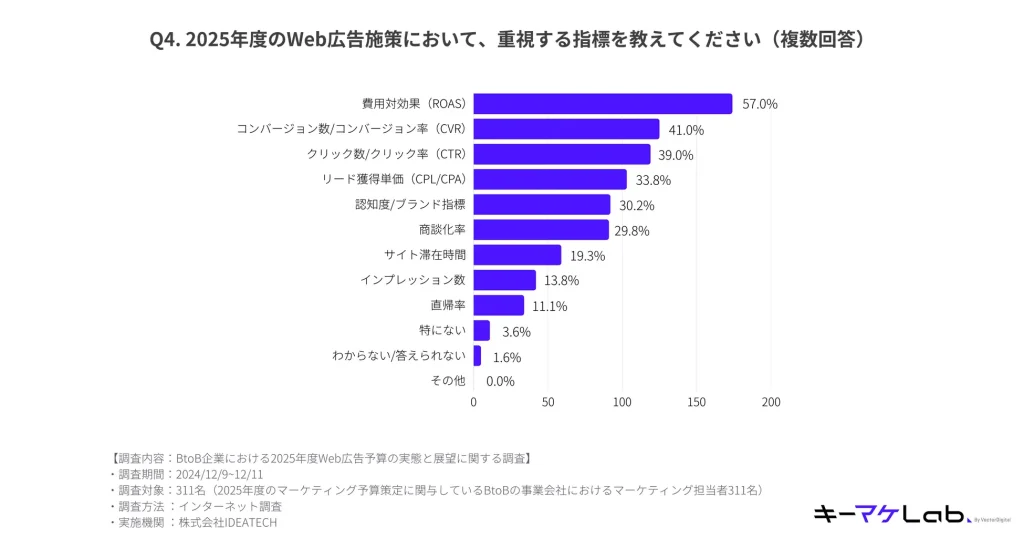

実際問題として「広告にいくら予算を投下すべきか」は多くのマーケターが頭を悩ませています。株式会社キーワードマーケティングが公開した調査でも、2025年度のWeb広告施策において重視する指標は、「費用対効果(ROAS)」が57.0%とトップでした。

(出典:PR Times「【調査】約6割のBtoB企業が2025年度のWeb広告予算を増やす予定と回答」)

これは、広告運用における「成果の可視化」と「予算説明責任」の重要性が増しているとも捉えられます。広告費が単なる集客コストではなく、「売上げに直結する投資」として捉えられる傾向が強まっており、経営層からマーケティング担当者まで、“どれだけ回収できるのか”を問われる機会が増えています。

このような流れのなか、自動入札によってROAS最大化を仕組みとして実現することは、企業にとって合理的かつ持続可能な広告運用戦略といえるでしょう。

リアルタイムで成果を最大化できるから

自動入札戦略を採用することで、リアルタイムでのパフォーマンス最適化も可能になります。

手動入札では「結果が出た後に分析→調整」といった後追いの対応になりますが、自動入札ではシステムが即座に反応し、オークションごとに最適な金額へ入札を調整します。これにより、機会損失を最小限に抑え、成果が出やすいタイミングを逃さずに広告を配信可能です。

また、膨大なデータ(ユーザーの属性・行動・文脈情報など)を高速で処理できるため、人力では見落としてしまう細かな傾向にも対応できる点が、ROAS向上に寄与します。

複数のキャンペーンや広告グループの管理ができるため

広告運用の規模が大きくなればなるほど、キャンペーンや広告グループごとの手動管理は現実的ではありません。自動入札は、複数の広告グループ・キャンペーンにわたって一括で最適な入札調整を行えるため、大規模運用において非常に有効です。

例を挙げると、「メンズ」「レディース」「キッズ」といった複数カテゴリの商品を展開しているアパレルブランドでは、それぞれのカテゴリでターゲット層や購買傾向が異なります。週末にレディース商品のROASが高まる一方、平日はキッズ向け商品のコンバージョンが伸びるといったケースも少なくありません。

こうした日々の数値変動に対して、手動入札では都度の調整が追いつかず、対応が後手に回ってしまうでしょう。しかし自動入札であれば、各広告グループのパフォーマンスに応じて入札価格をリアルタイムに調整し「費用対効果が高いカテゴリに優先的に予算を配分する」といった最適化が可能になります。

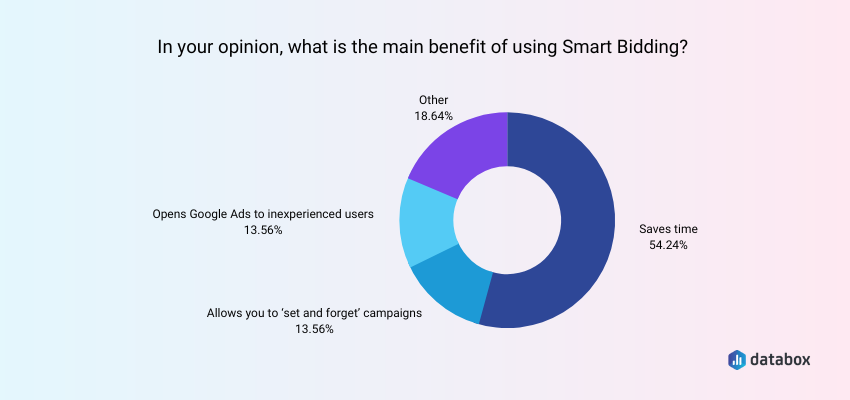

米Databox社が公開している情報では、Google広告の自動入札の利用者の50%以上が「その主なメリットは時間の節約」だと答えていることから、担当者のリソース確保に大きく貢献するとわかります。

(出典:Databox「20+ Must-Know Google Ads Statistics to Inform Your Strategy in 2024」)

このように、広告アカウントやキャンペーンの横断的な入札最適化により、担当者の手動では到底カバーできない運用領域までコントロールが届くようになり、ROASの安定的な改善が図れるようになります。

ROASを高める自動入札戦略の設定シーン

自動入札の効果を最大化するには、「いつ、どのようなタイミングで自動入札を設定すべきか」という判断が求められます。

機械学習を活用する自動入札戦略であっても、「常に万能」というわけではありません。導入のタイミングを誤ると十分な成果が出ない場合もあるからです。そのため、ROASの最大化を図って自動入札戦略を選択するなら、次のようなシーンで採用しましょう。それぞれがどういうシチュエーションなのか、個別に解説していきます。

キャンペーンを開始したとき

新たな広告キャンペーンを立ち上げる際には、初期設定の段階から自動入札戦略を導入することが理想的です。

特にGoogle広告やMeta広告では、キャンペーン開始初期から蓄積されるデータを活かしてリアルタイムで入札額を調整できるため、手動設定よりもパフォーマンスを早期に安定させる効果が期待されます。

ただし、tROASなどの戦略は、一定のコンバージョン数(例:30件以上)が蓄積されていないと十分に機能しないこともあります。初期段階では「最大限のコンバージョン」などの比較的柔軟な入札戦略からスタートしましょう。

キャンペーンのパフォーマンスが安定してきたとき

ある程度の期間、手動入札で広告配信を行い、パフォーマンスが安定してきたタイミングは、自動入札への移行に最適です。この段階では、すでに広告プラットフォーム側に学習用の十分な実績データが蓄積されているため、自動入札のアルゴリズムもより正確に成果を予測・調整できるようになります。

特にコンバージョンデータが一定数を超えて蓄積されている場合には、tROAS(目標広告費用対効果)戦略の適用に切り替えることで、ROASを最大化しつつ、パフォーマンスのブレを抑えることが可能になります。

予算やターゲットを変更したとき

キャンペーンの予算規模や配信ターゲット、KPIが変わる場面でも、自動入札戦略の再設定が効果を発揮します。たとえば、「ターゲット層を拡張した」「新たな地域・時間帯への広告配信を追加した」場合など、手動では対応しきれない複雑な要素が加わると、入札調整の精度が低下しかねません。

このようなケースでは、自動入札によるリアルタイム調整が有効に働き、設定変更後の変化にも柔軟に対応できます。特にtROASのような目標指標を活用すれば、広告主が意図する利益水準を維持しながら効率的な配信が可能となります。

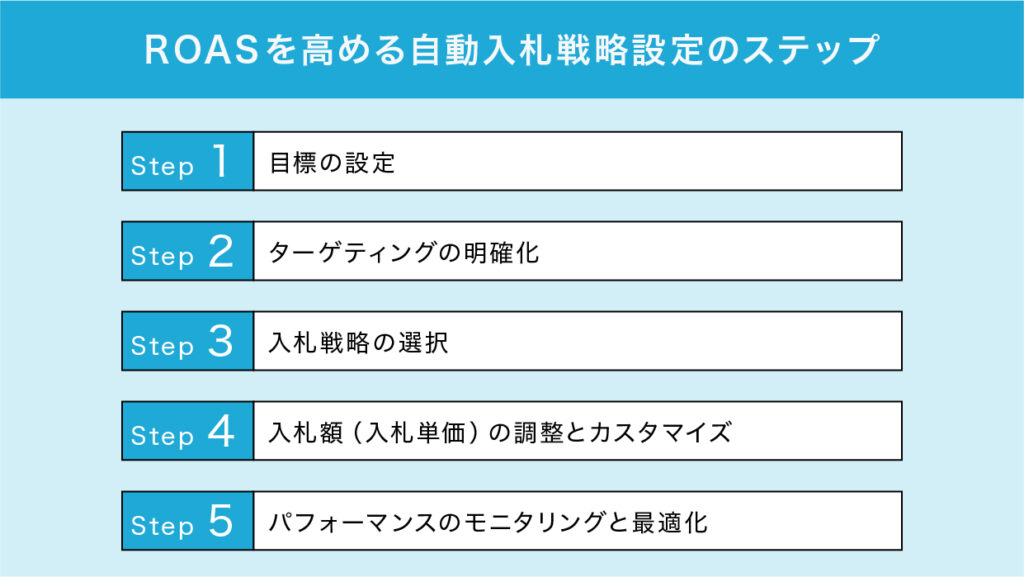

ROASを高める自動入札戦略設定のステップ

自動入札戦略を効果的に活用するためには、「どのように設定するか」がROASの成否を大きく左右します。Google広告をはじめとする広告プラットフォームは高度な自動化機能を提供していますが、その恩恵を最大限に受けるには段階的な設計と最適化が不可欠です。

ここからは、ROASを高めるための自動入札戦略の設定のステップを5段階に分けて解説していきます。

STEP1:目標の設定

自動入札戦略を開始するにあたって、まずは「広告の目的」を明確にすることが最重要です。広告の成果をどの指標で測るかによって、選ぶべき入札戦略が異なるため、「目標の設定」はすべての基盤となります。以下のように、ビジネスの優先指標に合わせて入札戦略を選定しましょう。

<自動入札戦略の判断基準>

- コンバージョン数を最大化したい場合 →「コンバージョンの最大化」

- クリックを多く獲得したい場合 →「クリック数の最大化」

- 売上ベースで効率化を図りたい場合 →「目標ROAS(tROAS)」

(※どのようなときにそれぞれの入札戦略を選ぶべきかについては、STEP3にて解説します。)

また、SaaSなどLTV(顧客生涯価値)を重視するビジネスでは、短期的なCV数よりもROASやROIを重視した設定が効果的です。

STEP2:ターゲティングの明確化

スマート自動入札の効果を最大化するには、「誰に広告を届けるか」というターゲティング設計が重要です。特にtROASや目標CPAなどの戦略では、高成果ユーザーを早期に学習させることで、入札最適化の精度とスピードが大きく変わってきます。

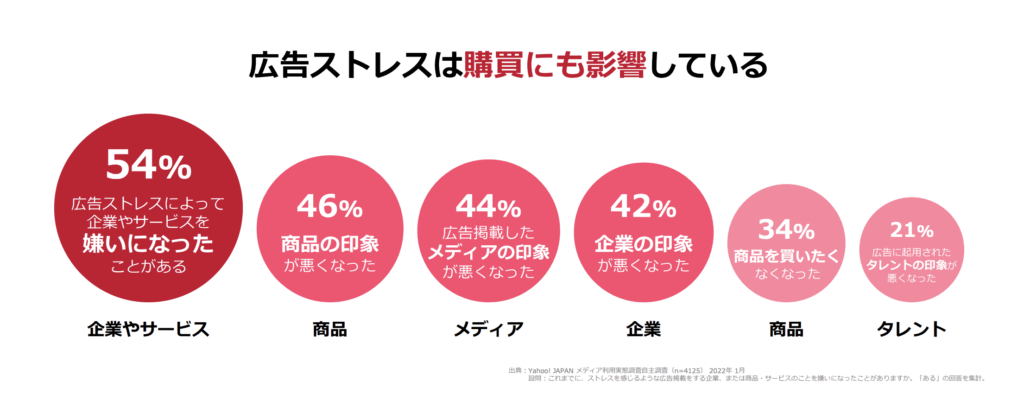

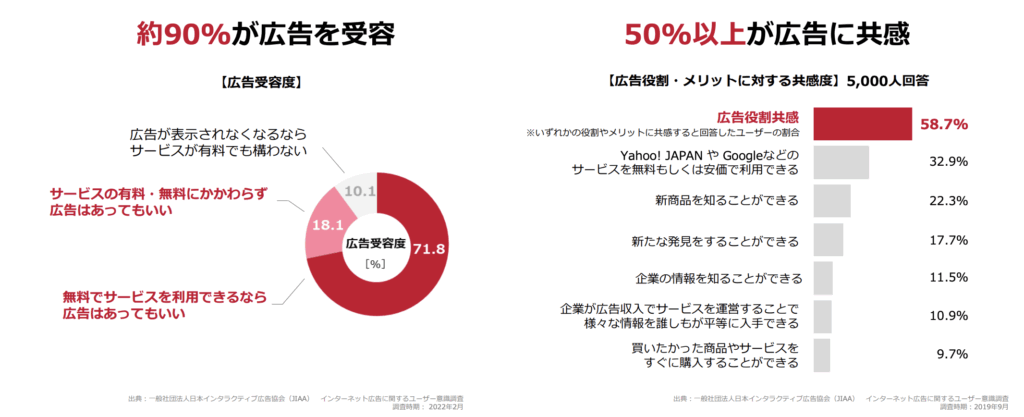

LINEヤフー株式会社が2024年に公開した資料では、広告によって消費者の感情変化が起きやすくなっている一方で、広告配信そのものには調査対象の90%のユーザーが理解を示していると指摘されています。

(出典:LINEヤフー株式会社「六連(ろくれん)Yahoo!広告 推奨運用」)

(出典:LINEヤフー株式会社「六連(ろくれん)Yahoo!広告 推奨運用」)

つまりは、自動入札戦略を活用する際にも、配信するユーザーセグメントを明確化し、最適なタイミングで、最適なコンテンツを届ける必要があるのです。

初期段階では、自社にとって収益に直結する見込みの高いユーザー層を明確にし、それをもとにオーディエンスを構築することが基本となります。Google広告では、以下のような条件を組み合わせることで詳細なターゲティングが可能です。

<ターゲティングに活用できるデータ>

- 年齢・性別・地域などのデモグラフィック情報

- 興味・関心、検索意図といったインテントベースの条件

- 自社サイト訪問履歴や購入履歴、類似ユーザーなどのファーストパーティデータ

こうしたオーディエンス設定を行うことで、自動入札の初期学習が安定しやすくなり、成果の出やすい層に広告配信を集中させることができます。特にtROAS戦略では、どの層が高ROASに貢献しているかを定期的に分析し、ターゲティングを柔軟に見直す運用が求められます。

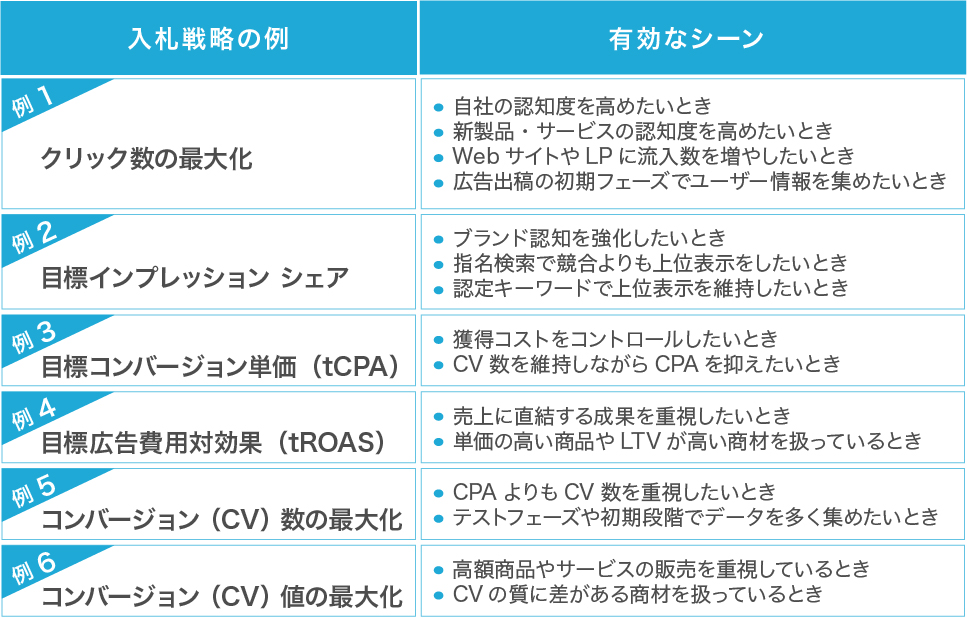

STEP3:入札戦略の選択

広告運用において成果を左右する大きな要素が「入札戦略の選択」です。各プラットフォームでは複数の自動入札オプションが用意されており、それぞれ達成したい目的に応じて最適な戦略を選ぶ必要があります。以下に、Google広告で設定可能な入札戦略を例として、それぞれの特徴と活用シーンを解説します。

例①:クリック数の最大化

クリック数の最大化は、指定した予算内でできるだけ多くのクリックを獲得することを目的とした入札戦略です。クリック数を重視するキャンペーンに適しており、コンバージョンよりも自社や自社の製品・サービスとの接点づくりや認知獲得が優先される場合に活用されます。

【こんな場合に有効】

- 自社の認知度を高めたいとき

- 新製品・サービスの認知度を高めたいとき

- WebサイトやLPに流入数を増やしたいとき

- 広告出稿の初期フェーズでユーザー情報を集めたいとき

例②:目標インプレッション シェア

目標インプレッション シェアは、検索結果ページ上で広告をどの程度の割合で表示させるかを指定できる戦略です。たとえば、「検索結果の最上部で90%の表示シェアを維持したい」といった設定が可能です。クリックやコンバージョンの効率は度外視し、ブランディングや存在感を重視した戦略を取りたいときに用いられます。

【こんな場合に有効】

- ブランド認知を強化したいとき

- 指名検索で競合よりも上位表示をしたいとき

- 特定キーワードで上位表示を維持したいとき

例③:目標コンバージョン単価(tCPA)

tCPA(目標コンバージョン単価)は、設定した1件あたりのCV(コンバージョン)獲得単価に基づいて、自動的に入札を最適化する戦略です。「1件あたりの資料請求に1500円以上かけたくない」などの、明確なコスト上限があるときに便利な戦略です。一定のCV数が蓄積されてから導入することで安定性が高まります。

【こんな場合に有効】

- 獲得コストをコントロールしたいとき

- CV数を維持しながらCPAを抑えたいとき

例④:目標広告費用対効果(tROAS)

tROAS(目標広告費用対効果)は、広告費に対してどれだけの売上げを上げたいか(ROAS)を指定して自動調整を行う入札戦略です。仮に「広告費1万円に対して最低でも売上げ3万円(ROAS300%)を得たい」という目標値を設定したとすると、自動で入札が最適化されます。ECやSaaSなど、収益ベースでの成果管理が求められる場面で特に効果的です。

【こんな場合に有効】

- 売上げに直結する成果を重視したいとき

- 単価の高い商品やLTVが高い商材を扱っているとき

例⑤:コンバージョン(CV)数の最大化

コンバージョン数の最大化は、設定した予算内で最も多くのCVを獲得することを目指す戦略です。tCPAと違い、単価に上限を設けずにCV獲得を優先する点が特徴です。短期間で成果の傾向を掴みたいときや、CV数を稼ぎたいときに適しており、蓄積されたデータがその後のtCPAやtROASの安定運用につながります。

【こんな場合に有効】

- CPAよりもCV数を重視したいとき

- テストフェーズや初期段階でデータを多く集めたいとき

例⑥:コンバージョン(CV)値の最大化

コンバージョン値の最大化は、単なるCV数ではなく、CVに付随する「価値(売上げや契約金額)」の合計を最大化する戦略です。実際のマーケティング活動においては、同じCV数でも「1件=1万円の商品」と「1件=10万円のサービス」では得られる利益が異なるため、金額ベースでの最適化を図りたいときに有効です。

【こんな場合に有効】

- 高額商品やサービスの販売を重視しているとき

- CVの質に差がある商材を扱っているとき

STEP4:入札額(入札単価)の調整とカスタマイズ

自動入札戦略を選択した後は、入札額の調整とカスタマイズによってさらなるパフォーマンスの向上が期待できます。Google広告では、特定の条件に応じて入札額を上げ下げする「入札調整(ビッドモディファイア)」の機能が用意されています。

たとえば、以下のような観点で調整が可能です。

<自動入札戦略の調整因子>

- 地域別:コンバージョン率が高い都市や地域に対して入札額を引き上げる

- 曜日・時間帯別:CVが集中しやすい時間帯に予算を集中投下する

- デバイス別:スマートフォンからのCVが多ければ、モバイルデバイスの入札額を強化する

これらの調整によって、限られた広告予算を最も効果的に配分することが可能になります。

特に中小企業やBtoBのニッチな商材では、「どこに投資するか」の判断がROIに直結するため、入札戦略に対する細やかなカスタマイズが成果の鍵を握ります。

STEP5:パフォーマンスのモニタリングと最適化

自動入札はAIによる最適化機能を持っていますが、運用を完全に任せきりにすることは推奨されません。継続的なモニタリングと手動での最適化が不可欠です。以下のようなチェックポイントを定期的に確認しましょう。

<自動入札戦略時のチェックポイント>

- コンバージョン率やCPAの推移

- 予算消化率と成果のバランス

- 新しいキーワードや除外キーワードの整理

- キャンペーン単位での成果のばらつき

これらのデータを元に、必要であれば次のような改善アクションを検討することになります。

<自動入札戦略の改善施策例>

- tROASやtCPAの目標値の再設定

- ターゲティングの微調整(地域、オーディエンスなど)

- 広告クリエイティブの差し替えやABテスト

- 非効率な広告グループの停止

たとえばCPAが上昇し、費用対効果が悪化している場合には、tROASやtCPAの目標値を現実的な水準に見直すことが有効です。特に、学習が不安定な初期フェーズでは、過度に高い目標値が機械学習の阻害要因になることがあります。

一方で、コンバージョン率が目標を大きく下回っている場合は、まず広告の訴求軸やランディングページに原因がないかを確認しましょう。そののち、広告クリエイティブのABテストを行い、クリック後の行動率が高いパターンに差し替えることが効果的です。

このように、チェック項目ごとの兆候に応じて適切な施策を講じることが、自動入札を「任せきり」にせず成果を最大化するためには必要です。自動化の恩恵を受ける上では、「AIに任せる部分」「人間が判断して手を入れる部分」の役割分担を意識した運用を行いましょう。

自動入札設定の具体例(Google広告、Yahoo!広告の場合)

最後に、主要な広告プラットフォームであるGoogle広告とYahoo!広告の設定手順を紹介します。両者ともに独自の管理画面と選択肢がありますが、基本的な流れを押さえることで、スムーズな設定が可能になります。

Google広告の場合

Google広告で自動入札戦略を設定するには、あらかじめ「入札戦略」を作成する必要があります。ここでは、その基本的な設定手順と、実際にスマート自動入札を有効にする3つの方法を紹介します。

まず、Google広告で入札戦略を作成・管理する手順は以下のとおりです。

<入札戦略を作成・管理する手順>

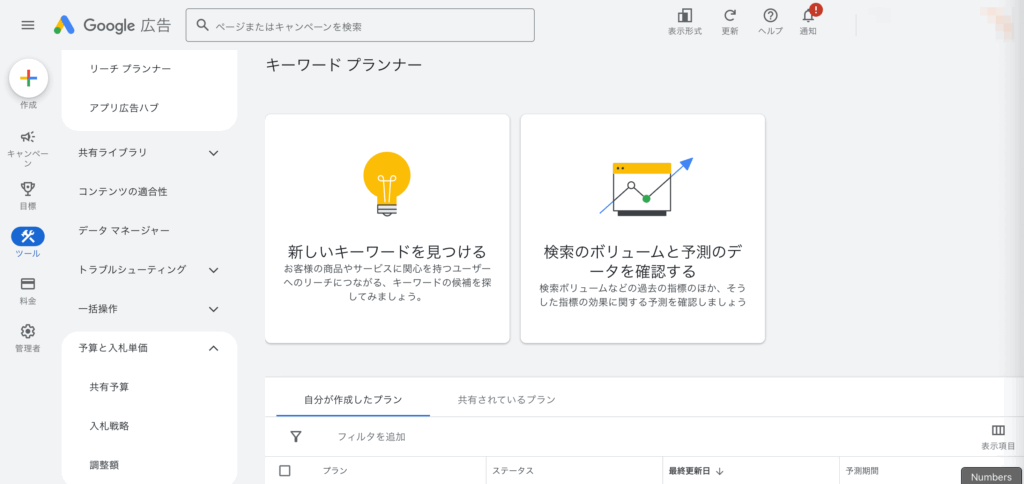

- Google広告の管理画面にログイン

- 画面右上のツールアイコン(🔧)をクリック

- セクションメニューで「予算と入札単価」プルダウンを展開

- 「入札戦略」をクリック

(参考:Google公式ヘルプ「自動入札機能について」)

この画面から、既存の戦略の確認・編集、または新しい戦略の作成が可能です。

なお、Google広告で設定できる入札戦略の多くは、「スマート自動入札(Smart Bidding)」 と呼ばれるGoogle AIを活用した高度な自動最適化手法です。

スマート自動入札では、オークションごとに過去のデータやユーザーのシグナル(地域、時間帯、デバイスなど)を考慮して、最適な入札単価をリアルタイムで算出します。スマート自動入札戦略を設定する方法には、以下の3つがあります。

①:1 つのキャンペーンでスマート自動入札を有効にする方法

- Google広告にログインし、「新しいキャンペーンの作成」を開始

- キャンペーンの目標(例:コンバージョン、販売促進など)を選択

- 広告のターゲティング、アセット、予算などを設定

- 1日あたりの平均予算を入力

- 「入札単価」の項目で、プルダウンメニューから「コンバージョン」または「コンバージョン値」を選択

- 「設定をすべて表示」をクリックし、必要に応じて次の詳細設定を行う。

- コンバージョンの種類の指定

- 広告スケジュール(曜日・時間帯)の設定

- 広告ローテーションの方法(最適化 or 均等配信)を選択

- 設定が完了したら「保存して次へ」をクリックして終了

②:共有ライブラリの入札戦略ページで作成する方法

- Google広告にログインし、右上のツールアイコン(🔧)をクリック

- セクションメニューで「予算と入札単価」プルダウンを展開

- 「入札戦略」をクリックし、入札戦略の一覧ページへ移動

- 画面左上の「+」ボタン(入札戦略の新規作成)をクリック

- 作成する入札戦略のタイプ(例:目標ROAS、目標CPAなど)を選択

- 新しいポートフォリオ戦略の名前を入力

- 含めるキャンペーンを選択(後から追加・変更も可能)

- 目標値(例:目標ROAS、目標CPA)などの詳細設定を入力

- 「保存」をクリックして完了

③:既存のキャンペーンで入札戦略を作成・変更する方法

- Google広告にログインし、上部メニューの「キャンペーン」アイコンをクリック

- 左メニューで「キャンペーン」を選択し、一覧から対象キャンペーンにチェックを入れる

- 上部に表示される青い操作バーで「編集」をクリック

- プルダウンメニューから「入札戦略を変更」を選択

- 以下のいずれかを選択:

- 「既存のポートフォリオ入札戦略を使用」→ リストから選択

- 「新しいポートフォリオ入札戦略を作成」→ 名前と目標値を入力

- 「適用」をクリックして反映

(参考:Google公式ヘルプ「スマート自動入札を設定する」)

Yahoo!広告の場合

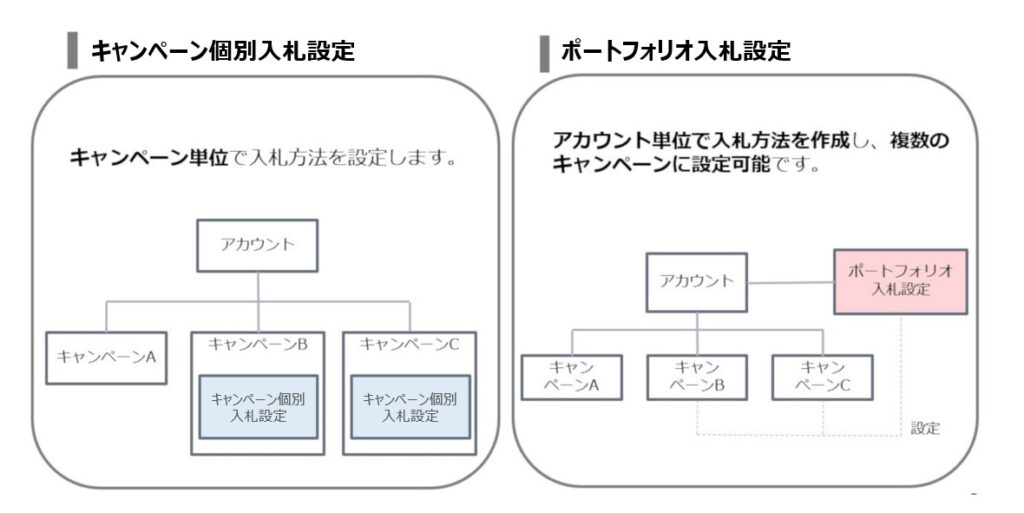

Yahoo!広告の検索広告で自動入札を利用するには、「キャンペーン個別入札設定」と「ポートフォリオ入札設定」のどちらを使用するかによって設定手順が異なります。

(出典:Yahoo!広告ヘルプ「キャンペーンにおける入札戦略の設定について【検索広告】」)

以下、それぞれの設定手順と注意点を解説します。

<キャンペーン作成時の自動入札戦略の設定手順>

- 広告管理ツールで検索広告のアカウントを表示

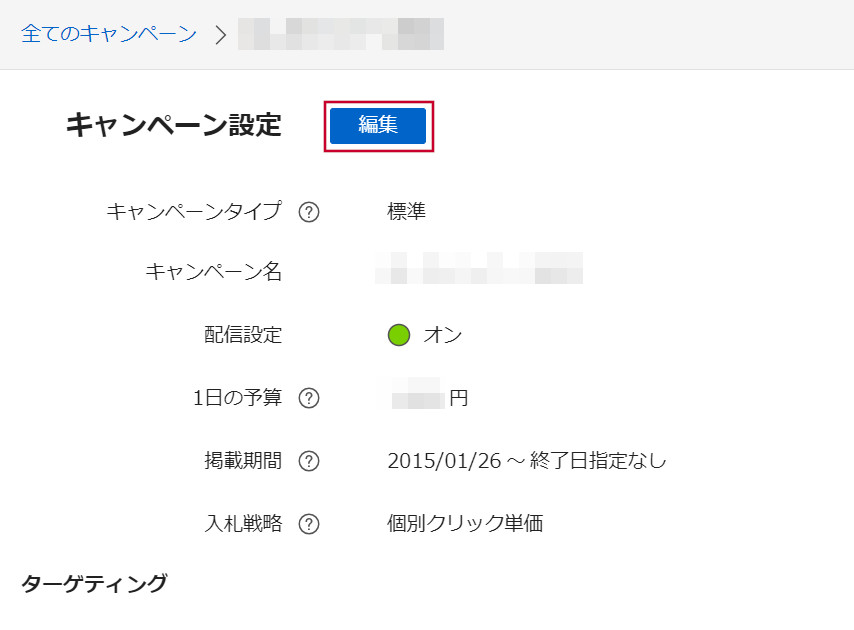

- 左サイドメニューの「キャンペーン」を選択し、一覧から変更対象のキャンペーンを選択

(出典:Yahoo!広告ヘルプ「キャンペーンにおける入札戦略の設定について【検索広告】」)

- 「キャンペーン設定」をクリック

- 表示された画面の「編集」ボタンを押す

(出典:Yahoo!広告ヘルプ「キャンペーンにおける入札戦略の設定について【検索広告】」)

- キャンペーン設定画面の「編集」ボタンを押す

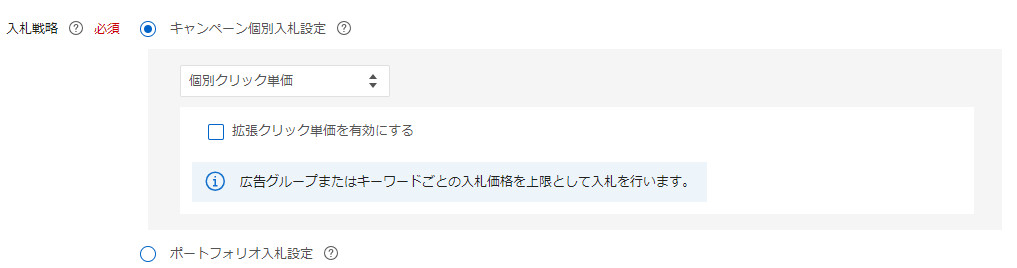

(出典:Yahoo!広告ヘルプ「キャンペーンにおける入札戦略の設定について【検索広告】」)

- 「入札戦略」から以下のいずれかを選択

(出典:Yahoo!広告ヘルプ「キャンペーンにおける入札戦略の設定について【検索広告】」)

- 「保存」ボタンをクリックして完了

<既存キャンペーンでの自動入札設定変更手順>

- 広告管理ツールで検索広告のアカウントを表示

- 画面右上の「ツール」をクリック

- 表示されたメニューから「ライブラリー」→「ポートフォリオ入札」の順でクリック

(出典:Yahoo!広告ヘルプ「ポートフォリオ入札設定をあらかじめ作成、設定する」)

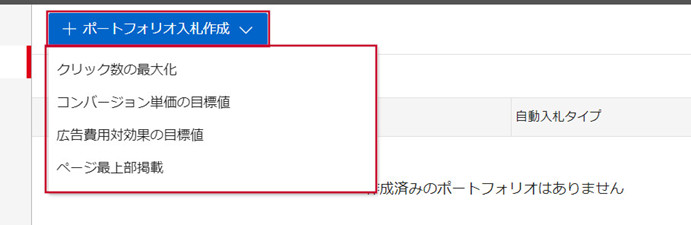

- 「ポートフォリオ入札作成」ボタンを押す

- 作成する自動入札タイプを選択

(出典:Yahoo!広告ヘルプ「ポートフォリオ入札設定をあらかじめ作成、設定する」)

なお、Yahoo!広告では、自動入札のタイプによっては「入札価格調整率(例:モバイルユーザーには入札額を+20%)」などの細かい調整が効かなくなることがあります。そのため、地域やデバイスごとに入札額を細かくコントロールしたい場合は、あらかじめ「入札価格調整機能」が使えるかを確認しておくことが大切です。

まとめ

自動入札戦略は、ROASの向上を図り、広告配信の最適化を実現していく上で非常に有用な機能です。Google広告・Yahoo!広告など、各広告プラットフォームで目的に応じた入札戦略が用意されており、的確な設定と定期的なモニタリングを行うことで、費用対効果の最大化が可能になります。

特にtROASやtCPAといった目標型の入札戦略は、広告主の意図に沿った形で成果を最大化しやすく、キャンペーン全体の効率的な運用につながります。

AI技術の発展に伴い、今後の広告運用では自動入札の活用を前提とした戦略設計が主流となっていくと予想されます。初期設定を丁寧に行い、継続的な分析と改善を通じて、より高いROASを目指しましょう。

大手ネット広告代理店に新卒で2006年に入社し、一貫して広告運用に従事。

緻密な広告運用をアルゴリズム化し、誰もが高い広告効果を得られるようShirofuneを2014年に立ち上げ。

2016年7月に国内No.1を獲得し、2022年までに国内シェア91%を獲得。

2023年から海外展開をスタートし、現在までに米大手EC企業や広告代理店への導入実績。

2025年3月に米国広告業界で最古かつ最大級の業界団体である全米広告主協会からMarketing Technology Innovator AwardsのGoldを受賞。