広告運用の自動化とは?煩雑な業務を自動化するステップとツールを紹介

- 戸栗 頌平

広告媒体やキャンペーンが増えるほど、入札や予算配分、クリエイティブの管理は複雑さを増し、手作業による対応は限界に近づいています。実際、富士フイルムビジネスイノベーションの調査によれば、回答者の54.5%が「戦略策定やクリエイティブ制作といった中核業務に十分な時間を割けていない」と回答しており、その主な要因は「リソース不足」でした。

こうした背景のなかで、成果を上げている企業の多くが導入しているのが広告運用の自動化です。自動化を活用することで、定型業務の効率化にとどまらず、AIによるリアルタイムな最適化や、多チャネルにまたがる統合的な管理も可能になります。人的ミスの防止や、施策改善のスピード向上にもつながり、広告運用全体の生産性と成果を大きく引き上げます。

とはいえ、自動化をいつ、どこから導入すべきか。さらに、ツール選定や内製・外注の判断で悩む担当者も少なくありません。本記事では、広告運用自動化の基本から、その重要性、導入の適切なタイミング、具体的な手法、そして内製と外注の判断軸までを順を追って解説していきます。

広告運用の自動化とは

広告運用の自動化とは、Web広告における入札、ターゲティング、予算配分、レポート作成などの人が行っていた業務を、ルールや機械学習を活用して自動で実行・最適化する手法のことです。

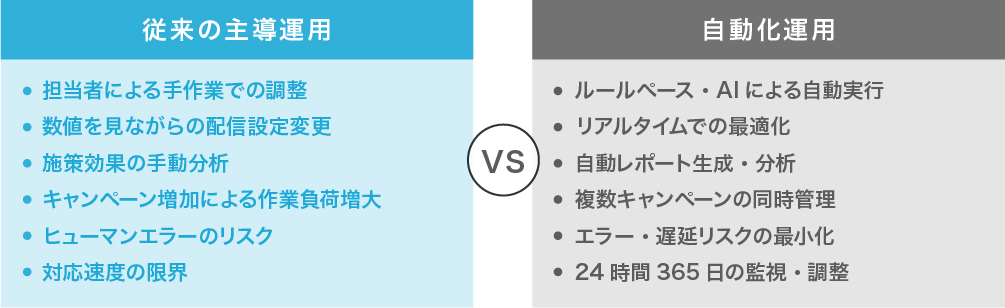

従来の広告運用では、担当者が手作業で数値を見ながら配信設定を調整し、施策の効果を分析するというプロセスが主流でした。しかし、キャンペーンの数やチャネルが増えれば増えるほど、その作業負荷は指数関数的に膨れ上がり、人的リソースや判断精度に限界が生じます。とくに、多様なターゲットや時間帯ごとのパフォーマンスのばらつきに対応するには、人手だけではとても追いつきません。

そこで注目されているのが、広告プラットフォームが提供する自動入札機能や自社で設定可能なルールベースのスクリプト、さらにはAIを活用した高度な最適化ツールです。これらを活用することで、細かな条件設定やパフォーマンスの監視・調整を人の手を介さず実行でき、ヒューマンエラーや対応遅れのリスクを最小限に抑えられます。

たとえば、成果に応じて入札単価をリアルタイムに変更したり、コンバージョンが期待できないキーワードの配信を自動停止したりすることで、広告の費用対効果を継続的に改善できます。つまり広告運用の自動化とは、担当者の手間を省く効率化手段であると同時に、成果を最大化するための意思決定基盤でもあるのです。

広告運用の自動化がなぜ大切なのか

結論から述べると、広告運用の自動化が重要な理由は、限られたリソースでより高い成果を生み出せる点にあります。ツールやスクリプトを活用すれば、煩雑な作業を削減できるだけでなく、運用効率の向上や成果の最大化、さらには対応規模の拡張にも直結します。成果重視の広告運用において、自動化はすでに欠かせない視点といえるでしょう。

以下では、自動化がなぜ重要なのかを、3つの観点から具体的に解説していきます。

人的工数削減とミス防止ができる

広告運用には、キャンペーンの入稿、キーワード設定、予算配分、入札単価の調整、レポート作成など、さまざまな定型業務が伴います。一見すると単純な作業に見えますが、運用対象が増えるにつれて作業量は膨大になり、担当者の負担も増大します。特に、大規模なキャンペーンや複数チャネルを同時に運用する場合、ミスなく迅速に対応するのは困難でしょう。

なかでも負担が大きいのがレポート作成業務です。代理店に依頼している場合でも、社内共有用に加工するため、月に数時間を費やしている企業も少なくありません。また、Googleスプレッドシートからの手動入稿や媒体ごとの管理画面での個別設定は、設定漏れや重複、誤配信といったヒューマンエラーを招きやすくなります。こうしたミスは、広告費の浪費にとどまらず、企業のブランドイメージの毀損にもつながります。

こうした問題を回避するためには、自動化スクリプトや媒体側の自動入札・自動配信機能を活用し、定型作業の自動化と品質の安定化を図ることが有効です。たとえば、あらかじめ定義した条件に基づいて入札単価を自動で調整したり、成果の出ない広告を自動停止したりすることで、人的なオペレーションを介さずに運用精度を高められます。

その結果、運用担当者は作業時間を大幅に削減し、クリエイティブ改善や戦略立案といった、本来注力すべき思考業務に時間を充てられるようになります。

リアルタイム最適化によるパフォーマンス向上ができる

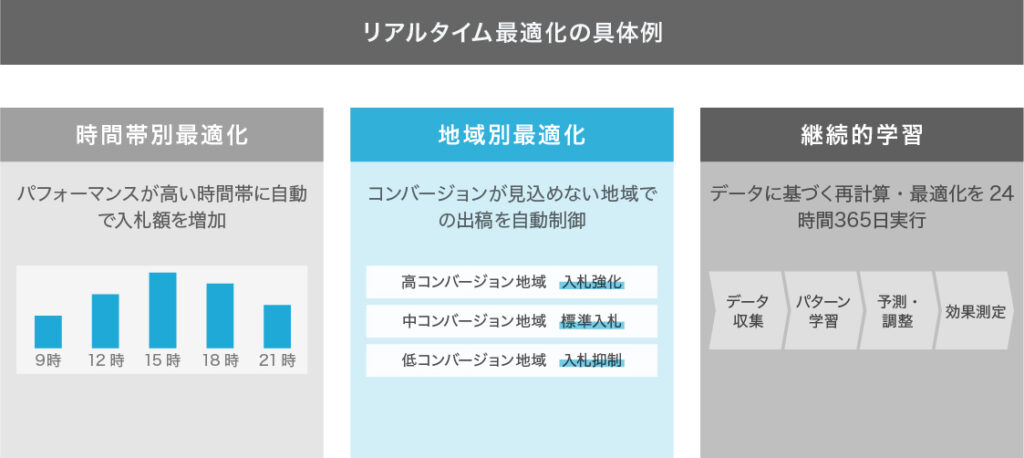

Web広告の成果を最大化するうえで、もうひとつ重要なのがタイミングです。ユーザーの行動傾向や競合の出稿状況は日々、さらには時間帯ごとに変化しており、その都度入札戦略や予算配分を調整しなければ、機会損失を招いてしまいます。ところが、人間の手でこの変化にリアルタイムで対応するのは現実的に困難です。

そこで有効なのが、広告プラットフォームが提供する自動入札機能(目標ROASや目標CPAなど)やAIによる入札調整機能です。これらを活用することで、設定したKPIに基づき、市場や競合の変動を踏まえたリアルタイムな最適化が可能になります。

具体的には、パフォーマンスが高くなる時間帯に自動で入札額を増やしたり、コンバージョンが見込めない時間帯や地域には出稿を控えたりと、細かすぎて人間には気づけない単位の調整が機械学習によって自動で行われます。こうした調整は一度の作業で終わるものではなく、常にデータをもとに再計算・最適化され続ける点が特徴です。

その結果、クリック単価や掲載順位を効率的にコントロールしながら、コンバージョン率や広告ROASを継続的に改善できます。

拡張性と多チャネル展開の実現ができる

広告運用で一定の成果を安定的に出せるようになると、次に求められるのはスケーリングです。

新たなターゲット層へのアプローチ、複数チャネルでの同時展開、クリエイティブの多変量テストなど、拡張フェーズに入ると運用の規模は一気に拡大します。しかし、人手による運用には限界があり、拡張にともなってミスや対応の遅れが発生し、かえって成果が頭打ちになるケースも少なくありません。

こうした局面で有効なのが、自動化ツールやAPI連携による一元管理の導入です。これにより、複数媒体のキャンペーンを横断的に管理し、各媒体のデータをリアルタイムで比較・評価・最適化できる体制が整います。

まず、媒体ごとの管理画面を行き来する手間を省けます。さらに、タグ設計や命名ルール、クリエイティブの配信条件などを標準化すれば、数百件に及ぶキャンペーンや広告セットの一括管理も現実的になります。従来はブラックボックスになりがちだった媒体横断の意思決定も、自動化によって可視化され、戦略的なコントロールが可能です。

その結果、担当者は煩雑なオペレーションから解放され、予算配分の最適化、チャネル間の役割設計、顧客セグメントごとのCV向上といった本質的な業務に注力できるようになります。

広告運用の自動化はどのようなタイミングで行うべきか

広告運用の自動化は、必ずしも初期段階から導入すべきものではありません。しかし、一定の規模や複雑さを超えた時点で、手動運用の限界が顕在化します。重要なのは、タイミングと目的に基づいて自動化の導入を判断することです。

漠然とツールを導入しても効果は得られにくいため、自社の広告運用がどの段階にあるのかを見極め、優先度の高い領域から段階的に自動化を進める必要があります。ここでは、広告運用の自動化を検討すべき主なタイミングについて解説します。

Web広告の運用量が一定規模を超えたとき

広告運用を手作業で対応できるのは、キャンペーン数やキーワード数が限られている段階にとどまります。

しかし、運用対象が拡大し、広告グループやクリエイティブの数が増加すると、1件ごとの入稿・予算調整・効果測定に要する工数が急激に増え、やがて人手では処理しきれなくなってくるでしょう。この処理量の限界が見え始めた段階こそ、自動化の導入を本格的に検討すべきタイミングです。

たとえば、週単位で数十本以上の広告を入稿し、数百のキーワードや複数チャネルを横断的に運用している場合、手動では設定ミスや予算の過不足、レポート遅延といったリスクが高まります。加えて、人的リソースに制約がある中で、クリエイティブのPDCAやデータの分析といった本来注力すべき高付加価値業務に時間を割けなくなることも、大きな損失につながります。

こうした状況では、自動入札や自動レポート生成、自動入稿スクリプトなどを活用し、定型業務を人の手から切り離すことが有効です。特に、日々の運用判断を迅速に回す必要がある運用担当者にとっては、判断・実行・改善のサイクルを止めないためにも、自動化は単なる効率化手段ではなく、業務継続の前提条件といえるでしょう。

ただし、自動化の導入タイミングは、企業の規模や担当者のスキルにも左右されます。運用負荷の高まりやミスの増加、改善速度の低下といった複数のシグナルをもとに、総合的に判断することが求められます。

季節商戦や大型プロモーション実施の前後のとき

季節ごとのセールやキャンペーン時期は、広告の成果に直結する重要なタイミングです。特に年末年始、新生活シーズン、決算期などは、検索数・コンバージョン率・競合の出稿状況など、あらゆる変数が通常とは異なる動きを見せます。

たとえば、特定の時間帯にアクセスが集中したり、ある媒体でだけクリック単価が急騰したりすることは珍しくありません。こうした動きにリアルタイムで対応するには、tCPA(目標コンバージョン単価)やtROAS(目標広告費用対効果)などの自動入札戦略の活用が不可欠です。あらかじめ設定した目標に沿って、入札単価や掲載ボリュームを自動で調整してくれるため、担当者が四六時中モニターに張り付いていなくても成果を逃しにくくなります。

広告自動化は、こうした負荷のピークが集中する局面でこそ、その効果が最大限に発揮されます。短期的な効率化にとどまらず、ミスや機会損失を未然に防ぐ方法としても、自動化の役割は大きいのです。

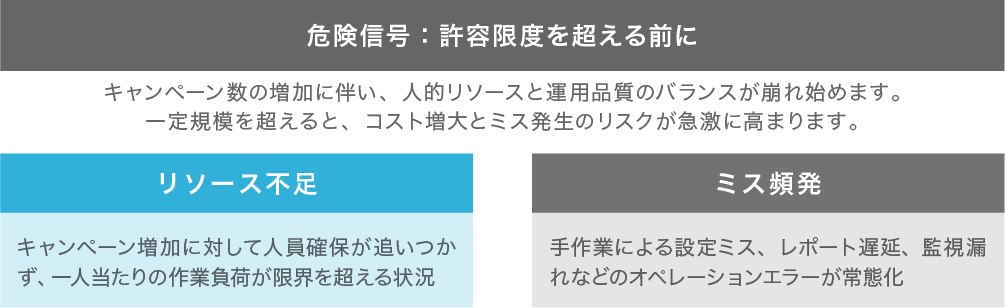

運用コストやミスが許容限度を超えそうなとき

広告運用の現場では、キャンペーン数が増えるにつれて、比例して人的リソースの確保が求められます。特に、入稿・設定・レポート作成といった定型作業を手作業で行っている場合、一定の規模を超えると、リソース不足やオペレーションミスの発生頻度が一気に高まります。

例を挙げると、社内に1人しか運用担当者がいない中で週に10件以上のキャンペーンを更新している、あるいは外注先への依頼件数が増えすぎてディレクション工数が膨張しているケースでは、運用コストが成果を上回ってしまう可能性があります。また、配信設定のミスやレポートの遅延、掲載停止漏れといった一見小さなミスでも、インプレッション損失やブランド信頼の低下につながることは珍しくありません。

このような状況では、自動化ルールやスクリプトで定型作業を代替することで、人的リソースの圧迫とミスの発生を同時に抑制できます。たとえば、「CVが1件も発生していない広告グループは自動停止」「消化率が80%を超えたらアラート通知」といったルールをあらかじめ設定しておけば、担当者が毎日目視で確認する必要はありません。

自動化は、見逃されやすい異常や気づきにくい損失にも先回りして対応できる仕組みです。もし、日常的にミスのフォローや運用コストの増大が課題となっている場合、それは自動化導入のサインと捉えるべきでしょう。

成果が一定期間横ばい、あるいは鈍化しているとき

広告運用の初期フェーズでは、入札やターゲティングの基本調整だけでも一定の成果が出やすいものです。しかし、ある程度の改善を積み重ねた後でも、CV数やROASが数週間〜数カ月にわたって横ばいのままというケースは少なくありません。そのような停滞期に突入したときこそ、自動化の導入を検討すべきタイミングです。

多くの場合、手動運用では目に見える施策しか打てず、広告の細かなデータ変動や複雑な相関関係を見逃してしまう傾向にあります。たとえば、クリック率は維持できているのにCVRがじわじわ下がっている、あるいは一部のターゲット層でだけ費用対効果が悪化しているといった兆候は、膨大なデータの中に埋もれてしまいます。

そこで役立つのが、機械学習を活用した最適化です。機械学習は数千という膨大なシグナルを分析し、配信対象を自動的に絞り込んだり、反応率の高い時間帯やデバイスに合わせて入札を調整したりといった処理を、自動で、しかも常に再学習をしながら実行します。こうした最適化は、人間の感覚や経験だけでは導き出せないパターンを活用するため、これまで見えていなかった改善余地が見つかる可能性が高まります。

もし手動運用による打ち手が尽きてきたと感じているなら、それは施策の限界ではなく、可視化と最適化の限界に直面しているのかもしれません。

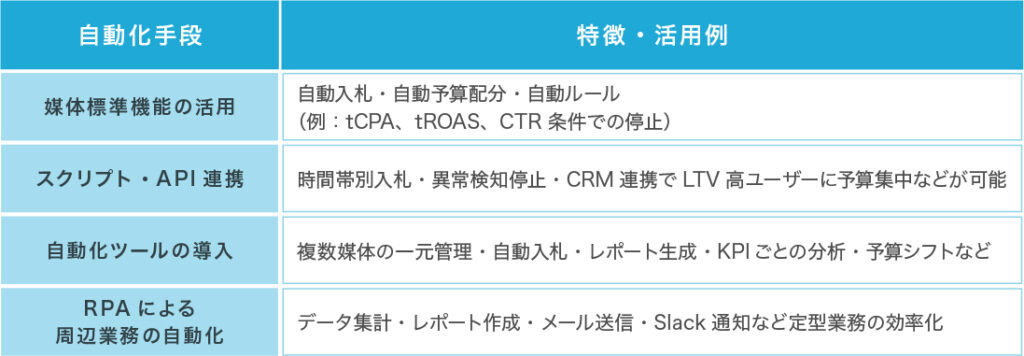

広告運用の自動化を行うための手段例

広告運用の自動化を実現する手段は、決してひとつではありません。むしろ、運用の規模や課題、社内のリソース状況に応じて、段階的に最適な手段を選択・組み合わせていくことが重要です。

以下では、媒体標準機能からカスタムスクリプト、運用支援ツール、さらにはRPAによる業務自動化まで、代表的な手段を紹介します。自社の課題やフェーズに照らし合わせながら、どの手段から着手すべきかを見極める参考にしてください。

広告媒体が用意する標準機能の活用

広告運用の自動化をはじめるうえで、最も手軽かつ効果的なのが、Google広告やMeta広告といった主要媒体が提供している標準の自動入札・予算最適化機能を活用する方法です。これらの機能は、媒体側が蓄積した膨大なデータと機械学習アルゴリズムを活用し、設定された目標に応じて配信条件をリアルタイムで最適化します。

たとえばGoogle広告では、目標コンバージョン単価(tCPA)や目標広告費用対効果(tROAS)を設定することで、自動的に入札単価が調整されます。また、Meta広告では、キャンペーン予算の自動配分や広告セットの最適化など、媒体内で複数のクリエイティブやセグメントをまたいだ調整が可能です。

さらに、媒体の自動ルール機能を活用すれば、より柔軟な運用を行えます。「CTRが1%未満になったら広告を一時停止する」「消化率が80%を超えたら担当者に通知する」といった条件を事前に設定しておけば、日々の目視確認や手動操作を大幅に削減できるでしょう。

媒体の標準機能は、専門的なプログラミング知識がなくても、管理画面上で数クリックで設定できるため、自動化への第一歩として有効です。

スクリプトやAPI連携によるカスタム自動化

より高度で柔軟な自動化を実現したい場合には、スクリプトやAPI連携によるカスタム自動化が有効です。標準機能では対応しきれない複雑な条件分岐や複数媒体をまたいだ自動処理を構築できるようになります。

たとえばGoogle広告では、Google Apps Scriptを活用して、特定の曜日や時間帯に入札調整を行うことや、前日比でクリック率が急落した広告だけを自動停止するようなスクリプトを組むことが可能です。これにより、人間の目視確認では追いきれない微細なデータ変化に基づくきめ細かな運用が実現します。

(出典:Google Workspace)

さらに、各広告プラットフォームが提供するAPIを活用すれば、広告キャンペーンの入稿やクリエイティブの差し替え、成果データの取得といった操作を、自社のマーケティングシステムやBIツールとのシームレスな接続が可能。広告データを社内のCRMと連携させて、LTVの高いユーザーセグメントにだけ予算を自動で再配分する、といった高度な処理を行えます。

このようなカスタム自動化は、導入時に技術的ハードルはあるものの、自社の戦略に完全にフィットした運用フローを構築できる点が最大の強みです。特に、内製のデータ基盤や分析体制をすでに持っている企業にとっては、個別最適化と一元管理の両立を実現する手段となるでしょう。

広告運用自動化ツールの導入

最も費用対効果の高い自動化方法といえば、広告運用自動化ツールの導入でしょう。入札調整や配信最適化、レポート生成といった業務を横断的かつ一元的に自動化し、担当者の作業負荷を大幅に軽減します。さらに、広告運用機能最適化の機能を兼ね備えているものが多いため、分析の時間の削減、広告入門者でも成果を出せるようになります。

仕組みとしては、広告運用ツールはGoogle広告やMeta広告、X広告など複数チャネルのキャンペーンをAPI経由で接続し、ダッシュボード上での統合管理を可能にします。そのため、運用自動化ツール上で複数広告媒体の成果の確認やある媒体で成果が悪化した場合に別媒体への自動的な予算シフトを実行する、といった柔軟な設計も可能です。

また、多くのツールは広告効果の分析機能も充実しており、広告パフォーマンスをKPI別・チャネル別・クリエイティブ別に可視化し、最適化に必要なインサイトをリアルタイムで提供してくれます。さらに、BIツールと連携することで、社内共有用のレポートやアラートを自動生成するなど、運用以外の業務まで巻き取れる点も魅力です。

特に、自社内でマーケティング体制を整えており、長期的に広告運用を資産化していきたい企業にとっては、これらのツールを活用することでデータドリブンな運用の土台が整います。ただし、導入にはコストや習熟期間も伴うため、十分な検証と比較を経たうえで導入を進めることが重要です。

RPAによる周辺業務自動化

広告運用の効率化は、配信設定や入札調整だけでは完結しません。レポートのダウンロード、成果の集計、施策の記録、社内共有といった周辺業務にも多くの工数が発生しているのが現実です。こうした業務を放置しておくと、運用担当者の稼働が圧迫され、本来集中すべき改善施策や分析業務に手が回らなくなるという本末転倒な事態を招きます。

このような背景から注目されているのが、RPA(Robotic Process Automation)による周辺業務の自動化です。RPAツールを活用すれば、「広告成果を毎朝スプレッドシートに反映させる」「週次でレポートを出力してメール送信する」「目標未達時にアラートをSlackで通知する」といった一連の定型作業を、人手を介さずに実行できます。特に、複数の媒体から成果を取り出してレポート化している企業では、この工程を自動化するだけでも日次業務が大幅に軽減されるでしょう。

運用そのものの自動化と比べると、RPAはより導入しやすく、即効性が高いのもメリットです。また、一度活用方法を学ぶと、他業務の自動化にも使えます。まずはこうした周辺業務から自動化を進めることで、チーム全体の生産性向上を体感しやすくなり、徐々に広告運用全体の自動化へとステップアップしていくための土台を築けます。

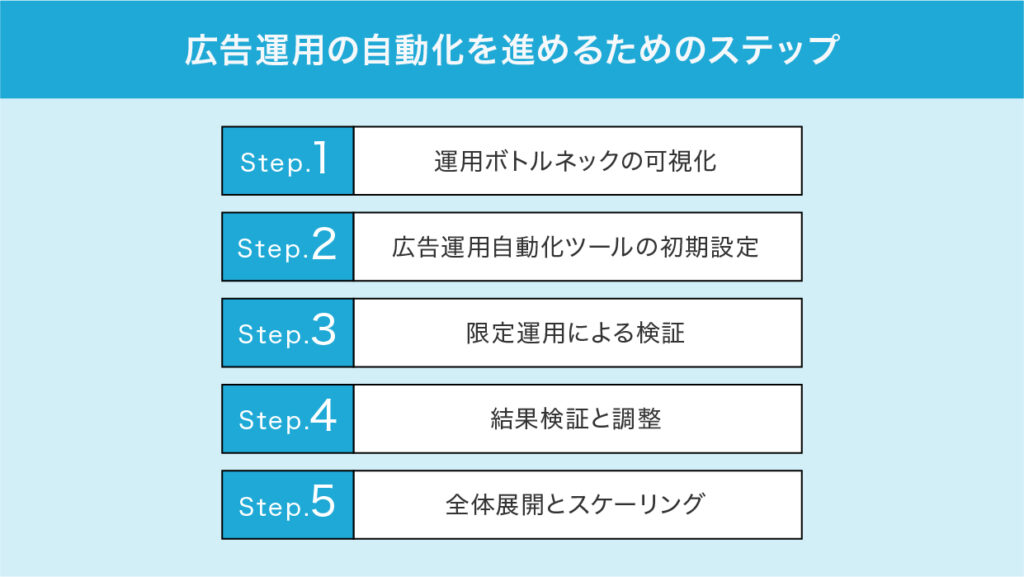

広告運用の自動化を進めるためのステップ

広告運用の自動化は、単にツールを導入するだけでは成功しません。むしろ、自動化すべき業務領域の見極めから始まり、設計、検証、改善といった段階的なプロセスを踏むことで、初めて成果につながる運用体制を構築できます。中でも、導入初期のステップでつまずくと、かえって工数が増えたり、誤った自動化によってパフォーマンスを損なったりするリスクもあるため注意が必要です。

ここでは、広告運用の自動化を着実に推進するための具体的な5つのステップをご紹介します。

ステップ①:運用ボトルネックの可視化

自動化を成功させるための最初のステップは、現在の広告運用プロセスの中でどこに最も多くの工数がかかっているか、どこでミスが起きやすいかを可視化することです。闇雲にツールを導入しても、自動化の効果は限定的です。まずは、改善すべき領域を的確に把握しましょう。

たとえば、以下のような観点で洗い出しを行います。

- キャンペーン数・広告グループ数・クリエイティブパターン数の増加により、入稿作業が煩雑化していないか

- 手動で予算や入札調整をしている回数・頻度は適切か

- レポートの作成に毎回どの程度の時間がかかっているか

- チャネルごとの運用フローに無駄や重複はないか

このように、工数と成果のバランスが取れていない業務領域を明確にすることで、自動化によって削減できる負荷や改善できる精度を具体的に見積もることができます。また、運用担当者だけでなく、社内のマーケティング責任者や外部パートナーにもヒアリングを行い、現場目線と全体最適の視点を両立したボトルネック分析を行うことが理想です。

ステップ②:広告運用自動化ツールの初期設定

自社の課題やボトルネックが明確になったら、次はそれに対応できる広告運用自動化ツールの初期設定に進みます。このフェーズでは、ツールを導入するだけでなく、自社の目標や実績データに基づいて最適な初期設計をすることが重要です。

まずは使用するツールのAPIキーを取得し、テスト環境や管理アカウントとの接続設定を行いましょう。Google広告やMeta広告など主要媒体との連携が必要な場合は、それぞれの媒体アカウントへのアクセス権限やAPI認証の手続きもあわせて進めておきます。

次に、入札戦略(例:tROAS、tCPA)や予算分配のルール、成果の判断指標(コンバージョン、エンゲージメント、クリック単価など)を設定します。この際、過去の配信データや広告成果を分析し、どの数値を基準値として自動化ロジックに組み込むかを慎重に見極めなければなりません。たとえば、過去3カ月のROAS平均が120%であれば、目標ROASを110〜130%の範囲に設定するといった具合です。

また、配信停止や予算増減といった自動で実行される動きには必ず確認用アラートやログ記録を組み込むようにしましょう。そうすることで、意図しない動作による損失リスクを防げます。

ステップ③:限定運用による検証

初期設定を終えたら、いきなり全体に展開せず、まずは限定的な範囲で自動化を試験導入することが成功への鍵となります。全キャンペーンを一度に切り替えてしまうと、想定外の動作や成果変動が起きた際に原因の特定が困難になるため、検証可能な小さな単位からスタートするようにしましょう。

具体的には、過去の配信結果が安定しており、ターゲットや商品構成が明確な1〜2キャンペーンを選びます。たとえば、ROASが一定の水準に収まっているリターゲティングキャンペーン、コンバージョンの傾向が見えているブランドワードの検索キャンペーンなどが適しています。パフォーマンスに大きなブレがないものを対象にすることで、検証の質と精度を高められるためです。

限定運用では、以下のような観点を意識して設計・モニタリングを行います。

- 入札戦略(tROAS/tCPAなど)が期待通りに機能しているか

- 設定したルールによる広告停止・再開・予算調整が正確に実行されているか

- 自動化によって成果指標(ROAS、CPA、CV数など)がどの程度変化しているか

また、運用中は必ずログの取得やアラート通知を設定し、想定外の挙動があった場合にすぐ対応できるようにしておきます。この検証フェーズを通じて、自動化の動作精度と成果影響の両方を可視化することが重要です。

ステップ④:結果検証と調整

限定運用が一定期間完了したら、次はその結果をもとに自動化施策の効果を正しく検証し、必要に応じて調整を加えるフェーズに入ります。このステップを曖昧に済ませてしまうと、誤った設定のまま自動化を拡大してしまい、意図しない成果悪化や予算の浪費を招く可能性があります。

まず行うべきは、定量データの比較です。自動化導入前後で、以下のような指標を1週間〜2週間程度のスパンで比較・分析しましょう。

- ROAS(広告費用対効果)

- CPA(1件あたりの獲得コスト)

- CV数(コンバージョン数)

- CPC(クリック単価)

- インプレッションシェア、表示順位

大切なのは、数値の上下だけに一喜一憂するのではなく、変化が起きた理由を丁寧に読み解くことです。たとえば、ROASが改善したとしても一部の広告配信が偏っていたり、逆にCV数は増えているのにCPAが悪化していたりといったケースもあります。

また、ログやアラートの内容から、ルール設定の過不足や想定外の挙動がなかったかも確認しましょう。過剰に広告が停止されてしまっていないか、設定した入札戦略が機能していない時間帯はなかったかなど、定性的な視点で運用状況をレビューすることが求められます。

必要に応じて、目標値(tROASやtCPAなど)の再設定、ルールの微調整、対象キャンペーンの入れ替えを行い、次の全体展開に向けた完成形に近い設計へとブラッシュアップしていきましょう。

ステップ⑤:全体展開とスケーリング

限定運用による検証と調整を経て、自動化の効果と安定性が確認できたら、いよいよ全体への展開とスケーリングへと進みます。ここでは、部分的に導入していた自動化ロジックやツール設定を、全キャンペーン・全媒体に対して横展開することで、業務効率とパフォーマンスの最大化を目指します。

ただし、展開は一斉に行うのではなく、優先度とリスクに応じて段階的に進めるのが基本です。まずはリスティング広告から導入し、次にディスプレイ広告、SNS広告といった順番でスケールしていくなど、媒体ごとの特性や管理体制を考慮した展開計画を立てましょう。

また、商品カテゴリやターゲット属性ごとに成果の出方が異なる場合は、セグメント別に最適化条件を調整することも重要です。同じtROASを目標にしていても、商材Aと商材Bではコンバージョンの質や購買単価がまったく異なる場合、それぞれに合ったルール設計が必要となります。

全体展開にあたっては、以下のような視点をあらためて確認しておくと安心です。

- 媒体アカウントごとの設定の差異や不整合はないか

- 自動化ルールの重複や競合が起きていないか

- 複数メンバーで運用する場合のワークフローや権限管理は整備されているか

スケーリングの目的は、単なる規模の拡大ではなく、運用の再現性と持続性の担保です。自動化によって属人性を排除し、誰が運用しても同じ品質・同じ成果を生み出せる状態へと移行していくことが、最終的なゴールとなります。

広告運用の自動化を実現するためのツールを紹介

広告運用の自動化を成功させるうえで、どのツールを選ぶかは重要な判断ポイントです。実際には、媒体の標準機能やRPAのような軽量な仕組みだけでは対応しきれない業務領域が多く存在します。そのため、自社の運用規模や目的に応じた専用ツールの導入を視野に入れることで、自動化のレベルと効果をさらに引き上げることが可能です。

以下では、国内で導入事例の多いツールを2つ、グローバルで評価の高い海外ツールを1つご紹介します。いずれも、実務レベルでの広告運用を大幅に効率化できるソリューションですので、比較検討の参考にしてみてください。

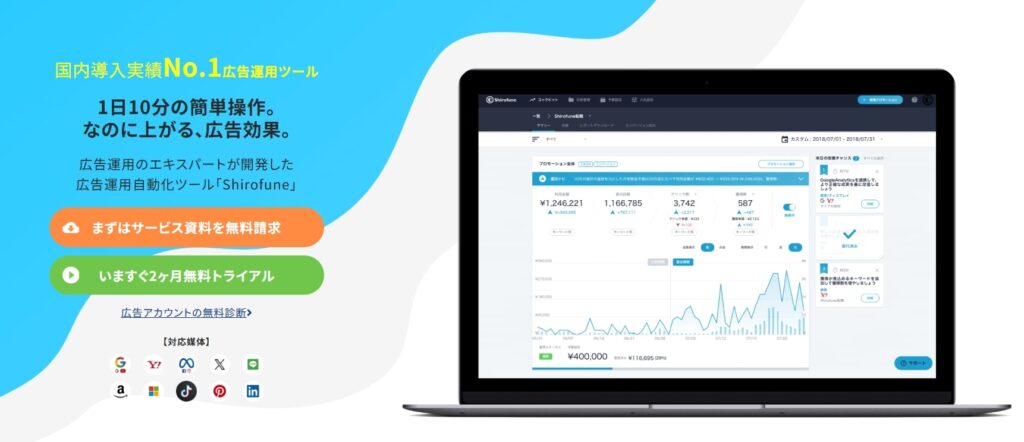

ツール①:Shirofune

Shirofune(シロフネ)は、プロの広告運用を再現できるようにシステム化した広告運用自動化ツールです。広告運用を内製化したい企業はもちろん、広告代理店にも利用されています。Google広告、Meta広告、X広告、LINE広告、Amazon広告など、主要な媒体に幅広く対応しており、複数チャネルを横断したキャンペーン管理・最適化が可能です。

Shirofuneの最大の特長は、導入のしやすさと操作の手軽さにあります。広告運用に不慣れな企業でも、登録から最短3分で運用を開始でき、広告の初期設定や改善提案までをすべてシステムがナビゲートします。操作は直感的で、毎日10分程度の作業で高度な最適化を実現可能です。

たとえば、Shirofuneが自動生成する「改善カード」に従ってクリック操作するだけで、入札単価の調整や予算配分、広告クリエイティブの改善提案などをワンストップで実行可能。各媒体の管理画面にログインして設定を変更する必要もなく、複数の配信チャネルをまたぐ運用の煩雑さを一気に解消します。

また、レポート機能も充実しており、Googleアナリティクスや計測ツールと連携することで、分析コメント付きのレポートをボタンひとつで自動生成。運用状況の可視化から社内共有まで、情報伝達の効率も飛躍的に向上します。

こうした特徴から、Shirofuneは「これから広告運用を内製化したい」「属人化から脱却したい」「限られたリソースで成果を最大化したい」と考える企業におすすめです。

ツール②:アドエビス

(出典:アドエビス)

アドエビス(AD EBiS)とは、Web広告をはじめとするあらゆるマーケティング施策の効果を「流入から売上まで」一気通貫で可視化できる広告効果測定ツールです。

最大の特長は、最新の1st Party Cookieベースの計測技術により、ITPやCookie制限といった環境変化にも強く、信頼性の高いデータ取得を継続できる点です。コンバージョンに至るまでの接触経路を「初回接触」「間接効果」など複数の指標で評価でき、単一チャネルの評価にとどまらない、アトリビューション視点での改善判断が可能になります。

さらに、媒体軸だけでなくユーザー軸で行動履歴を可視化できる点も大きな魅力です。1ユーザーの接触経路を「1クリック1画面」で把握できるため、広告施策ごとの貢献度を正確に分析し、顧客理解に基づいた戦略立案を行えます。

導入後のサポート体制も充実しており、専任カスタマーサクセスによる初期設定支援・データ連携のサポート・定着後の分析勉強会まで一貫して対応。また、管理画面のUIはシンプルなので、操作に慣れていない担当者でも容易に使いこなせるでしょう。

Google広告やMeta広告などのキャンペーン成果と、MA・CRM・ECカートなどの売上データをID連携で統合することで、広告投資の「費用対効果」をダイレクトに可視化することも可能。広告だけでなく、マーケティング全体の成果を再現可能な資産として残す仕組みをつくるための基盤となります。

ツール③:Optmyzr

(出典:Optmyzr)

Optmyzr(オプティマイザー)は、元Googleの社員が開発したリスティング広告の運用自動化ツールです。

Optmyzrの導入に際して特筆すべきは、手動と自動のハイブリッド型運用を実現できることです。完全自動に頼らず、ユーザー自身がAIの参照条件・粒度・目的などをコントロールできる「ホワイトボックスAI」を採用しているため、ブラックボックス化しがちな最適化処理に対しても高い納得感を得ながら活用できます。

さらに、24時間365日のモニタリング機能により、キャンペーンの異常値やパフォーマンス低下を即時検知し、アラートで通知。担当者の稼働がない時間帯にも変化を察知できるため、広告予算のロスやトラブルの回避にもつながります。

加えて、業界のベストプラクティスに基づいたアルゴリズムによる最適化提案が定期的に提示されるため、配信結果に応じたチューニングが日々の業務に自然に組み込まれます。運用経験者はもちろん、リスティング広告の成果向上を求めるすべての広告主にとって、手間を抑えつつ精度の高い意思決定が可能です。

Optmyzrは、Google広告・Yahoo!広告の正規代理店でもあるアドフレックス・コミュニケーションズが日本国内で提供しており、導入サポートや相談体制も万全です。

広告運用の自動化をして内製化するべき?それとも外注するべき?

広告運用の自動化を進めるにあたって、多くの企業が直面するのが「内製化すべきか、外注すべきか」という選択でしょう。どちらが正解という絶対的な答えはありませんが、自社のリソース・体制・スピード感に応じた判断が極めて重要です。

たとえば、広告運用の経験が浅く、社内に専門知識を持つ人材がいない、あるいは人的リソースが限られているといった場合には、まずは外部の運用支援会社に依頼するのが現実的です。特に、スピーディに成果を出したい局面や社内の判断体制が整っていない初期段階では、プロの知見を借りて自動化の効果を短期間で検証することが有効です。

一方で、運用体制がすでに確立しており、自社でBIツールやデータ基盤を保有しているような中〜大規模組織であれば、長期的な視点での内製化が大きなアドバンテージになります。自動化の対象やルールを自社で柔軟に調整できるほか、運用ノウハウを社内に蓄積しやすく、データを資産として活用しやすい点が魅力です。

また、両者を組み合わせたハイブリッド型の運用も考えられます。初期段階では外注によって要件定義やルール設計を行い、その後は内製チームで実装・改善を回しながら、定期的に外部パートナーからレビューやアドバイスを受けるといったスタイルです。自動化の成果をスピードと精度の両面から高めつつ、徐々に自走力を育てていくアプローチといえるでしょう。

いずれの選択をするにしても、最も重要なのは自社の広告運用における目標をどこに置くのか、その目標に向かう上で自動化をどう位置づけるかを明確にすることです。判断に迷ったときは、現在の課題とリソース状況を整理し、それに合った運用体制を段階的に構築していくのが最も着実な道筋です。

まとめ

広告運用の自動化は、単なる作業効率の向上にとどまらず、人的判断の限界を超えて成果を引き上げる戦略的アプローチへと進化しています。媒体が提供する標準機能の活用に始まり、カスタムスクリプトやAPI連携、ツールによる一元管理に至るまで手法は多様ですが、最も重要なのは「何のために自動化するのか」を明確にすることです。

自動化は導入して終わりではなく、設計・検証・改善のサイクルを継続的に回してこそ効果を発揮します。まずは小規模に始め、段階的に拡大しながら、自社の運用体制に適した形へと調整していきましょう。

社内完結型にするのか、外部パートナーと連携するのかといった体制の見直しも含め、自動化は組織設計を再考する契機にもなります。本記事が、広告運用を自動化すべきか否か、また実施する場合における最適な手法の選定にお役立ていただければ幸いです。

豪州ビジネス大学院国際ビジネス修士課程卒業。複数企業と起業を経てBtoB専業マーケティング代理店へ。その後、外資SaaSのユニコーン企業の日本法人立上げを行い、法人営業開始後マーケティング責任者として創業期を牽引。現在、日本のBtoBマーケティングの支援事業を行う株式会社LEAPTにて代表取締役。また、株式会社Shirofuneの外部マーケティング責任者を兼任。