マーケティング戦略におけるLTVの活用法とは?失敗を防ぐポイントまでわかりやすく解説

- 菊池 満長

イギリスで行われたLTV(顧客生涯価値)に関する調査では、LTVを積極的にモニタリングしている企業の81%が売上げを増加させ、68%が顧客維持率を増加させています。また、52%の企業がよりタイムリーなマーケティングを実施できているという結果が出ています。

なぜLTVを積極的にモニタリングすると、売上げが増加するのでしょうか?それは顧客の将来にわたる売上予測ができるからです。顧客が生涯でもたらしてくれる収益がわかると、ロイヤリティの高い顧客層が把握でき、その層に向けてマーケティングリソースを集中させることで、ROI(費用対効果)の高いマーケティング戦略を立案できます。(参考:Why Lifetime Value Is The Most Important Metric For Measuring Clients)

本記事では、LTVという言葉は知っていても、具体的にどのようにマーケティングに生かせばよいかわからないという方向けに、マーケティング戦略におけるLTVの活用方法を紹介します。またLTVを指標として活用する際に陥りやすい失敗と、それを防ぐポイントも解説しますので、最後までお読みください。

そもそもLTVとは

LTVを具体的な施策に活かすノウハウを知る前に、まずLTVの意味や定義を押さえておきましょう。LTVの一般的な意味は以下の通りです。

| “LTV(エルティーブイ)Life Time Value(ライフ・タイム・バリュー)の略。1人の顧客が取引を開始してから終了するまでの間にもたらす利益のこと。” (引用:インターネット広告基礎用語集(JIAA)) |

ここでいう一顧客とは、BtoB領域では一企業を指し、BtoC領域では一個人を指します。「生涯」とあるように期間は決まっておらず、顧客が最初に商品を購入してから完全に何も購入しなくなるまでの長期間にわたる利益を指します。

LTVの定義・考え方

LTV(顧客生涯価値)の意味は上述のとおりですが、LTVの定義は企業視点か顧客視点かによって2通りあります。

- 企業視点の定義:1人の顧客が生涯で生み出してくれる売上総額

- 顧客視点の定義:企業との関係を通じて得られる全体的な価値(経済的価値や満足度など)

つまり、LTVをマーケティングに活かすということは、顧客に最大限の価値を提供し満足してもらい、その結果として取引を最大化するということです。(参考:『LTV(ライフタイムバリュー)の罠』 )

※詳細はこちらの記事をご覧ください。

マーケティング分野におけるLTVの起源

LTVという用語は、One to OneマーケティングやCRM(顧客関係管理:Customer Relationship Management)という手法やシステムとともに1980年代から使われるようになりました。

One to Oneマーケティングが注目され始めたのは、インターネットの普及とツールの進歩により、顧客一人ひとりの取引履歴をデータベースに蓄積できるようになったからです。この取引履歴を管理するシステムがCRM(顧客情報管理システム)です。

それまでのマーケティングは、広告やCMなど大多数の人に向けたマスマーケティングが主流でしたが、CRMを活用することにより一人ひとりに対してパーソナライズされた提案ができるようになりました。(参考:『実践!LTV最大化 (顧客の生涯価値を上げまくる!有名企業との25年間の取組で習得した生涯顧客の育て方』)

CRMとLTVの関係に関しては、以下の論文のように顧客データベースを活用して収益性の高い顧客に注目する重要性を説く研究論文が海外で複数出ています。

“顧客は等しく収益性が高いわけではなく、期待される顧客寿命に応じを最大化するために、期待される生涯価値に応じて配分されなければならない” (引用:『A review of the customer lifetime value as a customer profitability measure in the context of customer relationship management』〔Raphael Damm, Carlos Rodríguez Monroy, 2011〕) |

つまり、LTVを計測するためにCRMで適切に顧客を管理し、収益性の高い顧客にリソースを集中させることがLTVの更なる向上につながります。このようにLTVとCRM、そしてOne to Oneマーケティングは、現在でも切っても切れない関係のままというわけです。

LTVがマーケティングに与える影響とは

LTVという用語を知らなくても、「1:5の法則」「2:8の法則」についてご存じのマーケターの方は多いかと思います。「1:5の法則」とは、新規顧客を獲得するコストは、既存顧客から追加で売上げを受注するよりも5倍のコストがかかるという法則です。

「2:8の法則」とは、「すべてのお客様の上位20%(ファン)が売上げの80%を占める」という法則です。こちらも多くの企業にあてはまる比率であり、いかに既存顧客に自社のファンになってもらうことが重要かを示しています。(参考:『実践!LTV最大化 (顧客の生涯価値を上げまくる!有名企業との25年間の取組で習得した生涯顧客の育て方』)

企業にとって、既存顧客にリピート発注してもらうこと、既存顧客にファンになってもらうことは経営安定のために最重要事項。そのためには、売って終わりではなく取引後も価値を提供し続ける=顧客視点でのLTVを高めることが必須です。もちろん、商いの現場では古くから理解されて行われていることでしょう。

近年は、この法則とLTVの関係を裏付けるような論文も出るようになりました。

以下の論文では、オンライン小売データセットを用いて、パレート(20:80の法則)/NBDモデルにRFM分析を組み合わせることで、LTV(顧客生涯価値)を推定する手法を研究しています。本研究では、貴重な顧客を特定し、企業の収益性を最大化するための具体的な知見を提供しています。英語で書かれた原文ではありますが、こちらもあわせて参考にしてください。。

マーケティング戦略におけるLTVの活用法

2014年にアメリカで行われた調査によると、企業の89% は、顧客体験を顧客ロイヤルティと顧客維持を促進する重要な要素と見ており、76% は CLV を自社にとって重要な概念と見ています。

LTVは、顧客維持のためのマーケティング、顧客ライフサイクルの最適化、顧客セグメンテーションとターゲティングの精度向上ほか、さまざまなマーケティング業務に役立ちます。ここでは、LTVを具体的にマーケティング戦略に活用するシーンをみていきましょう。

1.マーケティング施策の意思決定に役立つ

「2:8の法則」といわれるように、業界の売上げの80%は20%の既存顧客の売上げによって占められています。そのため、マーケティングにおいてその20%の顧客を特定し既存顧客の売上げを最大化することは、新規顧客開拓とともに最優先事項となります。

買い切り型のビジネスを除けば、マーケティング予算の多くを既存顧客の維持に割りあてることは非常に重要。LTVを意識することで、マーケティングの優先順位を正しく把握できるようになります。

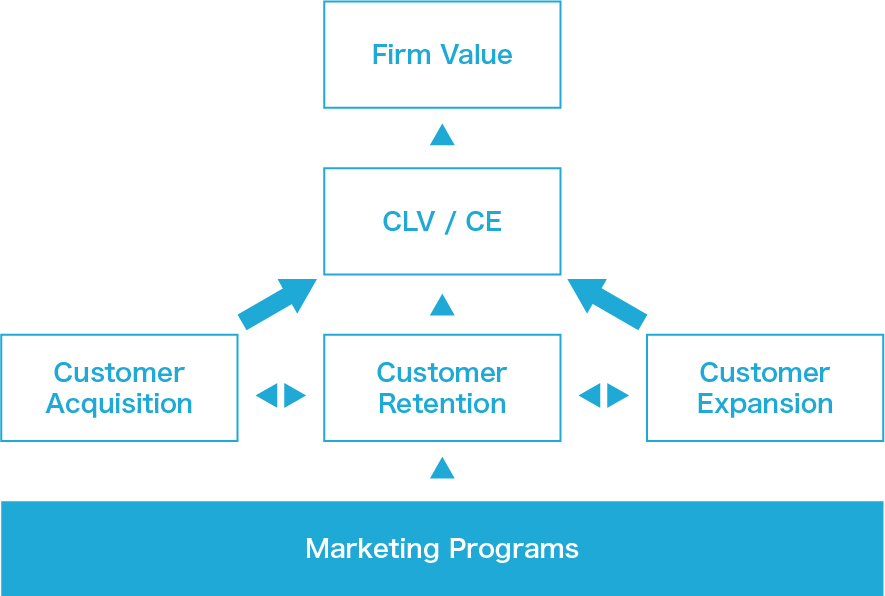

以下の海外の論文では市場セグメンテーションや、顧客獲得、維持、クロスセルのための施策のマーケティング リソースの割り当てに役立つ CLV モデルをいくつか紹介しています。

論文内のフレームワークの図は、マーケティング施策により顧客維持を強化することがCLVを高めることが読み取れます。また、新たな顧客獲得にもつながり、結果的にCLVの向上に影響を与えることが簡易的に示されています。

(引用:Modeling Customer Lifetime Value〔Sunil Gupta, Dominique Hanssens, Bruce Hardie, Wiliam Kahn, V. Kumar, Nathaniel Lin, Nalini Ravishanker and S.Sriram,2006〕)

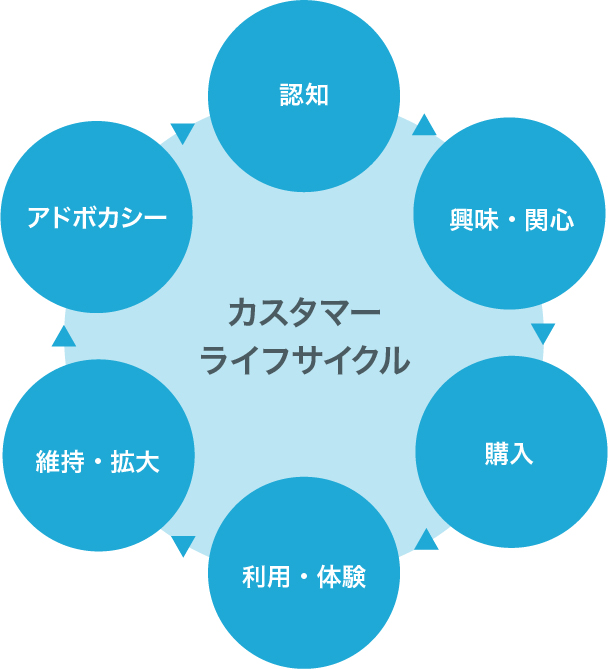

2.顧客ライフサイクルの最適化に役立つ

顧客ライフサイクルとは、顧客が商品を知り、購入し、その後使い続けていくサイクルのことです。

商品購入後のフォロー、購入後に発生する課題の解決に向けた提案、より適切な上位プランへの提案などにより、顧客ライフサイクルが順調に進んでいけばLTVは高まります。

前述の「1:5の法則」で説明したように、新規顧客獲得コストは既存顧客からの売上獲得の5倍かかるので、購入後のカスタマーライフサイクルを最適化することは特に重要です。ただ、顧客数が膨大だとすべての顧客にこのようなきめ細やかな対応ができません。

そこでLTVによって既存顧客の中でも収益性の高い顧客を特定し、成長可能性の高い顧客のライフサイクルにそったアプローチをきめ細やかに行い、顧客が順調に商品を使い続けられるようにすることが重要です。(参考:実践!LTV最大化 (顧客の生涯価値を上げまくる!有名企業との25年間の取組で習得した生涯顧客の育て方)

海外論文においても、顧客維持と顧客生涯価値についての実験結果がでています。

前段でご紹介した論文ですが、以下でも企業が最も収益性の高い顧客を特定し、LTVを維持するための戦略を立て、最終的に長期的な収益性を最大化することの重要性が指摘されています。

| ”CLV分析により、企業は最も収益性の高い顧客を特定し、その顧客を維持するための戦略を策定し、最終的に長期的な収益性を最大化することができる” (引用:『RFM Analysis for Customer Lifetime Value with PARETO/NBD Model in Online Retail Dataset』(Rama Aria Megantara, F. Alzami, Ahmad Akrom, R. A. Pramunendar, D. P. Prabowo, Sasono Wibowo, Ritzkal Ritzkal, 2023) |

3.顧客セグメンテーションとターゲティングの精度向上に役立つ

顧客セグメンテーションとは顧客の分類のことです。2で述べたような顧客を、LTVの高さに基づいてセグメントしたうえでマーケティング企画を立案することは、差別ではなく相手のニーズに適したマーケティングを行うということです。

LTVが低い顧客だから価値が低いわけではありません。LTVの高い顧客と低い顧客はそもそも商品に対するニーズも理解度も予算も異なります。そのため、以下のようにセグメントし最適なマーケティング施策を行うことが、各セグメントの顧客満足度にもつながり、引いては全体のLTVの向上につながります。

- 高LTV顧客:信頼関係、ロイヤルティをさらに強くする施策

- 低LTV顧客:認知度を高める施策、コスト効率を重視した施策

以下の海外の論文では、顧客価値に基づいた顧客のセグメントの重要性と、顧客価値を分析する新しい顧客生涯価値モデルや顧客を価値に基づいてセグメント化する3次元フレームワークを紹介しています。こちらもあわせて参考にしてみてください。

| “顧客維持戦略を実行する最初のステップは、利益への貢献に応じて顧客をセグメント化することです” (参考:『Customer Segmentation and Retention Strategy Based on Customer Value』〔Qing-song Wang,2006〕) |

4.顧客獲得コスト(CAC)とのバランスを測定できる

LTV:CAC比率が健全な水準(一般的には3:1)であれば、ビジネスモデルが収益性を保っていることを示します。

もっとも業界ごとにこの比率は異なります。米国のマーケティング会社First Page Sage の調査「LTV対CAC比率ベンチマーク|First Page Sage」では、約30業界のLTV対CAC比率のベンチマークが紹介されています。さらに、SaaS業界だけでも10種類のベンチマークを紹介しています。

そのまま日本にあてはめられるわけではありませんが、業界ごとの傾向は参考になるでしょう。自社のLTVとCACの比率を測定し、一般的なバランスよりCACの比率が高すぎるなら、マーケティングや営業戦略を見直す必要があります。

5.広告・キャンペーンの費用対効果(ROI)を評価できる

広告やキャンペーンの費用対効果(ROI)を、コンバージョンなどの短期的な視点ではなく中長期的な収益(LTV)で測定できれば、マーケティング担当者だけでなく企業にとって大きなメリットです。

短期的な結果に一喜一憂せずに、本当にROIの高い広告チャネルやマーケティングキャンペーンに自信をもってリソースを注ぐ決断ができるからです。また、それをデータで証明できるので社内で納得してもらいやすい点もメリットといえます。

たとえば、無料キャンペーンで顧客獲得した場合、獲得コストは低かったものの、その後の顧客の売上げが伸びなかった経験をしたマーケティング担当者は少なくないのではないでしょうか?

海外のある論文では、顧客のサービス継続の決定がマーケティングコミュニケーションと利用者の行動によって引き起こされるかを概念化し、無料体験の獲得が顧客にどのような影響を与えるかについて仮説を立てて検証しました。

仮説を検証するために、定額制サービスの利用者と有料サービスの利用者を区別して、顧客の維持と利用の意思決定をモデル化しています。その際の指標にもLTV(研究論文のCLVは同義)が使われています。

| ”デジタルTVサービスの世帯パネルデータに基づき、著者らは、無料お試し顧客の平均顧客生涯価値(CLV)を通常顧客よりも59%低くする体系的な行動差を発見した” (引用:『The challenge of retaining customers acquired with free trials』〔Datta, H.; Foubert, B.; van Heerde, H.J. ,2015〕) |

逆に、有料の高いチャネルを使ったため、初期にコストがかかる割に売上げが伸びないと思っていた顧客が、結果的に高LTV顧客となった例もあるでしょう。収益性が高い顧客を獲得できるチャネルや施策を評価するうえでLTVは欠かせません。

このような現場担当者が感覚的に理解していたことを可視化できるのがLTVです。

6.顧客エクスペリエンス(CX)を最適化できる

LTVが向上しているということは、購入後の顧客エクスペリエンス(CX:Customer Experience:顧客体験)が良好ということです。逆に、LTVが低下しているということは、購入後の顧客エクスペリエンスのどこかに顧客の不満な箇所があることを示しています。

顧客エクスペリエンスが最適ならば、顧客の購入頻度が増えたり取引期間が延びたりするからです。

LTVを指標することで、顧客エクスペリエンスを最適化し続けられます。購入後の迅速な顧客サポート、その後パーソナライズドマーケティング、特典の提供など手法はさまざまですが、LTVへの影響が数値で把握できるので、改善施策の効果も把握できます。

海外の学術情報データベース『Sage Journals』でも、CLV(アメリカの論文等ではLTVと同じ意味合いで、Customer Lifetime Valueの頭文字をとってCLVと記載されるケースが多い) とマーケティング活動、クロスバイイング、マルチチャネル購入との正の関係があることを検証した論文が複数見られます。

”顧客生涯価値 (CLV) に関する既存の文献から、4 つの実証的一般化 (少なくとも 3 組の異なる著者によって発見された、明確に定義された一貫した効果) を特定しました。顧客満足度、マーケティング活動、クロスバイイング、マルチチャネル購入はすべて CLV と正の関係があります” (引用:『Customer Lifetime Value: Empirical Generalizations and Some Conceptual Questions』〔Robert C. Blattberg, Edward C. Malthouse, and Scott A. Neslin〕) |

カスタマーサポートやアンケートなどに寄せられる顧客からのフィードバックを分析し、顧客体験を改善し続けましょう。

7.事業の長期的な成長戦略の基盤となる

LTVは、マーケティング施策の立案や予算設定だけでなく、経営戦略の指標としても活用できます。

たとえば、米国Statistaは「2022年の世界サブスクリプションコマース小売業の消費者生涯価値(LTV)、製品カテゴリー別」というレポートで、世界のサブスクリプションの製品カテゴリー別LTVを報告しています。業界平均と自社のLTVを比較することで、経営上の課題を発見できることもあるでしょう。

また、LTVは適切なキャッシュフロー管理や投資戦略の判断の指標として有効。LTVを把握することで、将来の売上げが予想より高まることも下がることも予測可能ですので、適切な戦略を描くことができ、それが事業全体の持続可能な成長につながります。

- 収益予測:LTVデータを基に、将来的な収益の見込みを立てる

- 資金計画:長期的なキャッシュフロー管理や投資戦略の立案に役立ちます

LTV活用の注意点と失敗を防ぐポイント

LTVは、マーケティング戦略を立てる上で非常に有効ですが、LTVという用語の意味や活用方法が理解しにくいためか、うまく活用できていないケースも多々あります。

ここでは、LTV活用における注意点と失敗を防ぐポイントを3点紹介します。

短期的な指標に偏りすぎる

そもそもLTV向上施策における成功とは、中長期的な売上げや利益向上です。しかし、どうしても現場では、短期的な成果創出を担当者に求めがちです。

マーケティング領域であれば、経営層や責任者が急ぐあまり、CPAなどの追いやすい数値ばかりを求めてしまうと顕在顧客の刈り取りに終始してしまいます。このままでは、長期で見れば自社に利益をもたらすであろう顧客に対するフォローが行き届きません。

短期的な指標で活用するのがいけないわけではありません。カスタマージャーニー上のボトルネック解消のための施策を実施しLTVを高めることなどは優先事項です。それとは別に視点でLTVをとらえることが大切です。

たとえば、展示会に出展した場合、そこで名刺交換した顧客が1年以内に発注するケースは多くないかもしれません。しかし、わざわざ新しい商品情報を求めて会場に足を運ぶ見込み客は、ある程度の予算規模を保有する企業の担当者であることが多く、高LTVになる可能性があります。

サブスクリプション型ビジネスモデルでは、クロスセルにより顧客単価が100円上がるだけでも、数年単位で見れば相当な売上げになるでしょう。

一年単位ではなく、長期的な指標でLTVを活用することが大切です。

顧客セグメントごとの差異を意識しない

顧客全体のLTV平均値は、大きな経営判断やマーケティング戦略立案時の指標になりますが、具体的なマーケティング施策においては、顧客セグメントごとのLTVの差に注目しましょう。

上述のようにLTVが高い顧客セグメントは、すでに商品を評価しており、さらなる良い機能やサービス、フォローアップを求めている可能性があります。一方、LTVが低い場合、商品に不満足な場合や、何らかの原因で商品を使いこなせていない可能性があるため、まずは商品の理解を促進するようなマーケティングが必要でしょう。

LTVで顧客をセグメントすることで、より精度の高いターゲティングとマーケティング施策が可能になります。

ビジネスモデルに応じた計算方法を適用していない

LTVの算出方法は何種類かありますが、自社とかけ離れたビジネスモデルの計算式を用いるとうまくいかないので、できるだけ自社の収益構造や顧客行動に適したLTVモデルを設計することが重要です。

サブスクリプションモデル、ECモデル、一般的な取引でも製造業と広告代理店は、売上げの積み上げ方、取引継続期間などいろいろな点が異なります。

顧客との関係性が継続的なのかor単発的なのか? 取引単価は高いかor低いか? 取引期間は長いかor短いか? 解約率が大きな影響を持つビジネスモデルか? などを考えながら、適切な計算式を選びましょう。

例:

・広告代理店:LTV = 平均月間売上 × 契約期間(月) × 粗利益率

・EC系業種:LTV = 平均顧客単価(AOV) × 購入頻度 × 粗利益率 × 平均継続購買期間

・サブスクリプションモデル:LTV = ARPU(平均顧客収益) × 契約期間(月) × 粗利益率

・BtoB(製造業・ITサービスなど):LTV = 平均契約金額 × 契約更新率 × 粗利益率 × 契約年数

その他、金融業や人材紹介業などの場合は、こちらの記事をご覧ください。

まとめ

LTV(顧客生涯価値)は、収益への貢献を求められるマーケティング担当者にとって重要な指標です。LTVを算出することで、マーケティング企画の立案、適切なコスト設定、自分の将来的な売上げへの貢献が見えてくるからです。

LTVの重要性とともに「1:5の法則」「2:8の法則」を理解したマーケティング施策を立案し、売上げに貢献していきましょう。LTVは、経営戦略にも有用なインサイトを提供する指標なので、LTVを理解することでビジネスパーソンとしての視座も高まるでしょう。

大手ネット広告代理店に新卒で2006年に入社し、一貫して広告運用に従事。

緻密な広告運用をアルゴリズム化し、誰もが高い広告効果を得られるようShirofuneを2014年に立ち上げ。

2016年7月に国内No.1を獲得し、2022年までに国内シェア91%を獲得。

2023年から海外展開をスタートし、現在までに米大手EC企業や広告代理店への導入実績。

2025年3月に米国広告業界で最古かつ最大級の業界団体である全米広告主協会からMarketing Technology Innovator AwardsのGoldを受賞。