ROAS(広告費用対効果)とCPCの違いを解説!各指標の活用シーンや具体例も紹介

- 菊池 満長

Web広告を取り巻く環境は、日々目まぐるしく変化しています。とりわけ、出稿企業の増加によって広告費用が高騰し、CPC(クリック単価)も上昇傾向にあります。WordStreamの2024年レポートによれば、業界全体でCPCの平均は前年比で10%増加しているとのことです。

このような状況下で問われるのが、コストだけでなくリターンも踏まえた指標設計です。そこで注目されているのが、ROAS(広告費用対効果)。CPCがどれだけの広告費がかかったかを示すのに対し、ROASはその広告費でどれだけの売上を生んだかを測る指標であり、運用効率の判断軸としてますます重要性を増しています。

本記事では、企業の広告運用担当者や代理店の皆様に向けて、CPCとROASの違いや使い分けのポイントを、具体例を交えながら解説します。日々の運用における指標選びの一助となれば幸いです。

そもそもROASとCPCとは

デジタル広告を運用する上で、ROASとCPCはよく使われる基本的な指標でありますが、今一度それぞれの定義を振り返ってみましょう。

ROASとは?定義と基本のおさらい

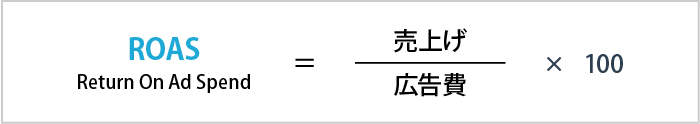

ROAS(アールオーエーエス:Return On Advertising Spend)とは、広告に投下した費用に対して、どれだけの売上げを上げることができたかを示す指標です。

広告施策の投資効率を数値化する指標として、あらゆる業種で重要指標として活用されています。実際にWACUL株式会社の調査では、広告運用担当者が最も重要視している指標として、コンバージョン数、コンバージョン単価に次いでROASが挙げられています。ROASの計算式は以下の通りです。

10万円の広告費で50万円の売上げを獲得できた場合、ROASは500%。これは「1円の広告費から5円の売上げを得られた」という意味です。

この指標の大きな魅力は、売上げと広告費というビジネスの根幹に直結する要素を用いることで、施策全体の収益性を定量的に把握できる点にあります。しかし、ROASは売上ベースの指標であり、利益までは直接測定できないという点には注意が必要です。

たとえば、商材の利益率が低い場合、ROASが高くてもビジネスとしては赤字になることもありえます。そのため、ROASを評価する際には目標ROASを自社の利益率やLTV(顧客生涯価値)と組み合わせて設計しなければいけません。

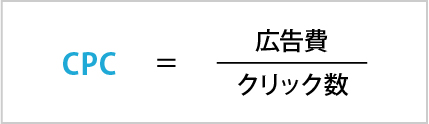

CPCとは?定義と基本のおさらい

CPC(シーピーシー:Cost Per Click)とは、ユーザーが広告を1回クリックするごとに発生する広告費のことです。リスティング広告やSNS広告などのクリック課金型広告において基本となる指標であり、以下の計算式で算出します。

たとえば1000円の広告費で20回クリックが発生した場合、CPCは50円となります。

CPCの本質的な役割は、1クリックを獲得するために、どれだけのコストをかけているかを可視化することです。同じ広告費でも、CPCが安ければより多くのユーザーにリーチでき、逆に高ければ少ないクリック数しか得られないことになります。CPCは主に「流入効率」や「集客コスト」を評価する上での重要指標となるため、広告施策の初期フェーズやテスト段階において注目されます。

一方、あくまでもクリック単位のコストを示す指標であり、クリック後の行動、つまり問い合わせや購買といったコンバージョン行動には直接つながっていない点には注意が必要です。

ROASとCPCの違いとは?

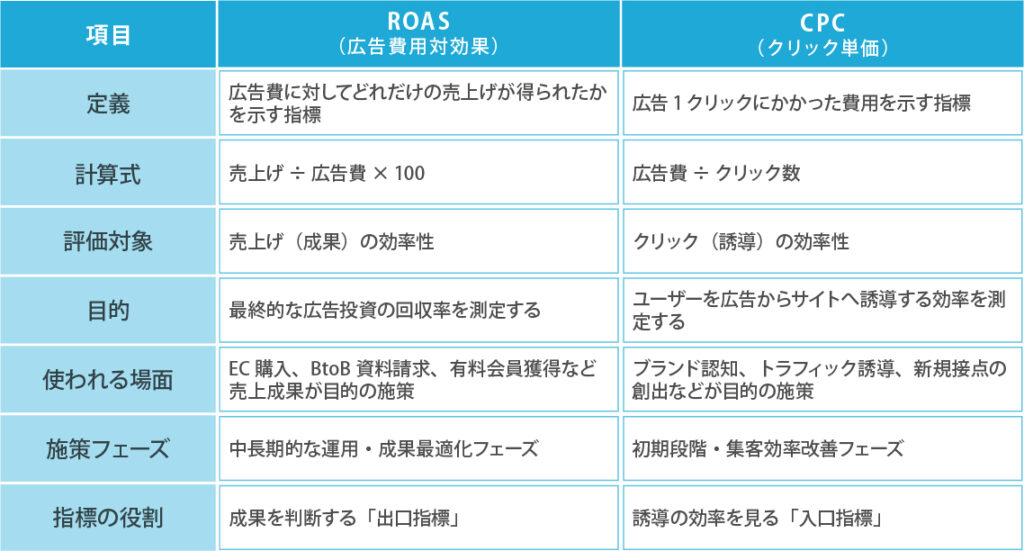

両者の違いを一言でまとめるなら、ROASは売上げの視点で広告の最終成果を評価する指標、CPCは集客の視点でクリック誘導の効率を測る指標です。この違いを正しく理解していなければ、目的に合わないKPIを設定し、広告施策の成果を誤って判断するというリスクを招くことになるでしょう。

以下では、ROASとCPCの違いを詳しく見ていきます。

定義や計算式の違い

あらためて、ROASとCPCの定義および計算式の違いを整理します。いずれも広告運用で頻繁に使われる指標ですが、その目的や意味する内容は大きく異なります。

まずROASは「売上げ ÷ 広告費 × 100」で算出される指標で、広告費がどれだけの売上げに結びついたかを数値で示します。広告がビジネス成果に貢献しているかどうかを評価するために用いられ、広告施策の最終的な価値を測る上で欠かせません。

一方、CPCは「広告費 ÷ クリック数」で算出され、1クリックにかかるコストを示します。広告がどれだけ効率的にユーザーを誘導できたか、つまり関心を引き出すために要した費用を測る指標です。CPCはユーザーとの最初の接点における誘導効率を可視化します。

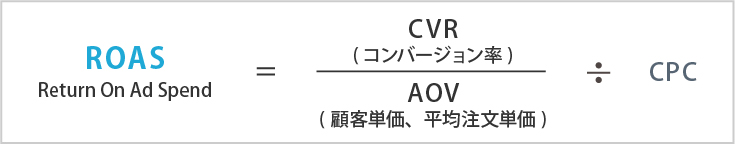

両者の違いは単に計算式の構成が異なるということにとどまりません。CPCはクリックを促す入口の効率を示す一方、ROASは広告活動全体のプロセスを経た出口の成果を測ります。実際、ROASは以下のようにも表せます。

カフェの広告施策を例に考えてみましょう。1クリックのコスト(CPC)が100円、来店者のうち20%(CVR)が注文し、1人あたりの購入金額(AOV)が500円であれば、ROASは次のように計算されます。

- ROAS = 0.2 × 500 ÷ 100 = 1(=100%)

つまり、100円で1人を呼び込み、その人からちょうど100円の売上げが得られたことになります。一方でCPCが50円ならば、ROASは500%になります。このように、ROASはCPCの影響を大きく受ける結果指標です。そのため、ROASの改善にはCPCのコントロールが不可欠です。

にもかかわらず、ROASの数字だけを見て「今月は数値が低いから媒体を変えよう」「バナーの色を変えてみよう」といった表層的な対応に終始してしまうと、根本的な要因、たとえばCPCの上昇を見落とすリスクがあります。

使われる場面の違い

これまで見てきたように、CPCは広告の「入口」、つまり集客効率を測る指標であるのに対し、ROASは広告運用の「出口」、すなわち成果を評価するための指標です。そのため、各フェーズで適切な指標を選ばなければ、的外れな評価や無駄なコストを招くおそれがあります。

ROASが活用されるのは、売上げや申込みなどのコンバージョンが広告成果として求められる場面です。たとえば、ECサイトでの購入、資料請求、有料契約への誘導を目的とするBtoBやSaaSのリード獲得施策などが該当します。このような場合、「広告投資が黒字か赤字か」が問われるため、投資対効果を示すROASが直接的な評価基準となります。

一方で、CPCは広告によってユーザーをWebサイトやLPに効率よく誘導することが目的となる場面で重要です。特に、ブランド認知の向上や新規接点の創出がゴールとなる広告では、1クリックをいかに低コストで、かつ大量に獲得できるかが成否を分けます。

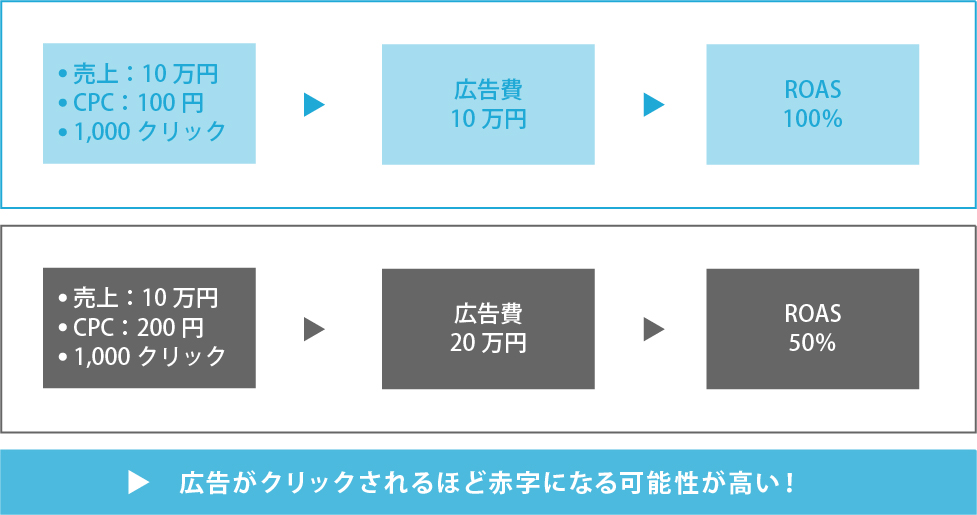

また、広告運用の初期段階では、「まずターゲットに広告を見せること」や「媒体に学習させるためのデータ蓄積」が主な目的となるため、CPCの最適化が優先されます。CPCが高騰している状態は、集客効率が悪いことを示し、そのままROASの低下にもつながりかねません。

→広告がクリックされるほど赤字になる可能性が高い!

一方、中長期的な運用フェーズやコンバージョン最適化段階では、ROASが主なKPIとなり、クリック後の成果に焦点が移ります。

このように、ROASとCPCの使い分けは広告の目的や運用フェーズに応じて明確に変わるべきであり、その違いを正しく理解し実践できるかが、広告運用の成否を左右する鍵となります。

ROASとCPCの違いを理解しておくべき理由

ここまで、ROASとCPCの違いを見てきましたが、なぜ違いを理解するべきなのでしょうか。ここでは、ROASとCPCの違いを理解することによって得られる3つの主要なメリットを解説します。

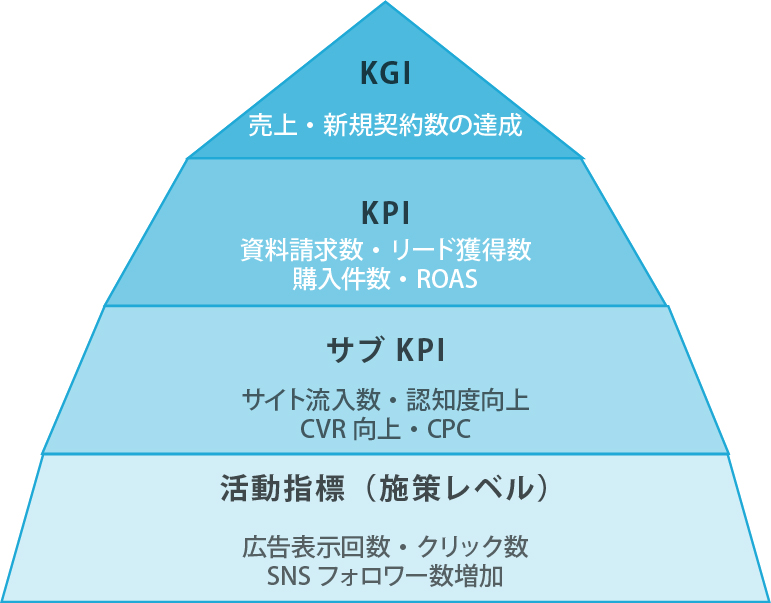

理由1:広告の目的に合わせたKPI設計ができるため

広告施策には、「商品購入」「申込み」「資料請求」といった売上げに直結する目的のほか、「ブランド認知の拡大」「サイト流入の増加」「動画視聴の促進」など、中間的な目標を掲げるケースもあります。こうした異なる目的の施策を、すべて同じKPI、たとえばROASで一律に評価しようとすると、実態を反映しない効果測定となり、誤った判断を招くおそれがあります。

たとえば、SaaS型サービスの申込み獲得を目的とするキャンペーンでは、広告費に対してどれだけの売上げが見込めるかを評価するために、ROASをKPIとするのが適切です。これは、「1件の申込みから得られるリターン」を基準に、投資効率を測定する上で有効です。

一方、ブランドの認知度がまだ十分に浸透していない段階では、売上げではなく接触機会の創出が重視されるべきです。この場合は、CPCやCPMをKPIに据え、効率的にユーザーとの接点を拡大できているかを確認する必要があります。

このように、施策の目的に応じて指標の意味と役割を正しく理解し、KPIを適切に設計することが、広告効果の正確な評価につながります。評価軸を誤らなければ、広告施策の方向性を見失うことなく、着実な成果につなげることが可能です。KPI設計は、広告運用の精度を高めるための出発点といえるでしょう。

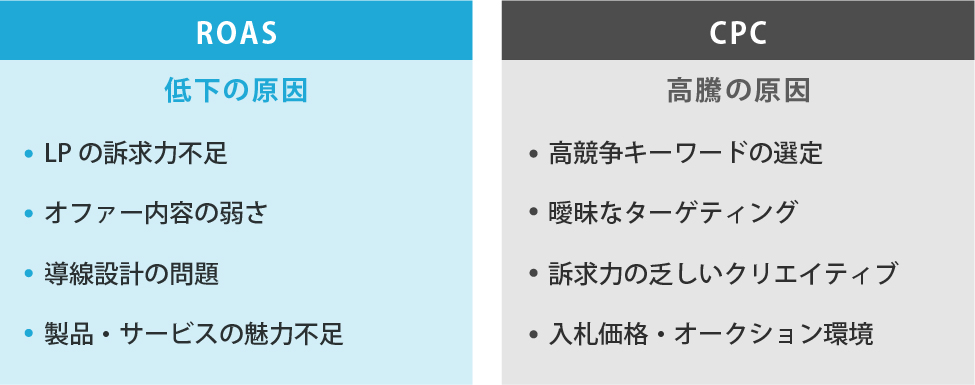

理由2:広告の改善すべきポイントが明確になるため

ROASとCPCを適切に使い分けることは、広告パフォーマンスの課題を的確に特定する上でも重要です。

たとえば、ROASが著しく低下している場合、LPの訴求力やオファー内容に問題がある可能性があります。売上げが伸び悩む要因を広告費の多寡だけに求めるのではなく、導線の設計や製品サービスそのものの魅力にまで踏み込んだ見直しが必要です。

一方で、CPCが異常に高い場合は、広告自体に課題があると判断すべきでしょう。CPCに大きな影響を与える要因は、入札価格、オークション環境、広告品質などです。たとえば、競争が激しいキーワードの選定、曖昧なターゲティング、あるいは訴求力の乏しいクリエイティブが原因となっている可能性があります。つまり、CPCは広告素材や配信設計の効率性を測る指標であり、改善すべき点は広告運用の設計に集中します。

このように、ROASとCPCの役割を理解して使い分けることは、改善すべき領域を明確にし、より戦略的なPDCAサイクルを実現するための基盤となります。

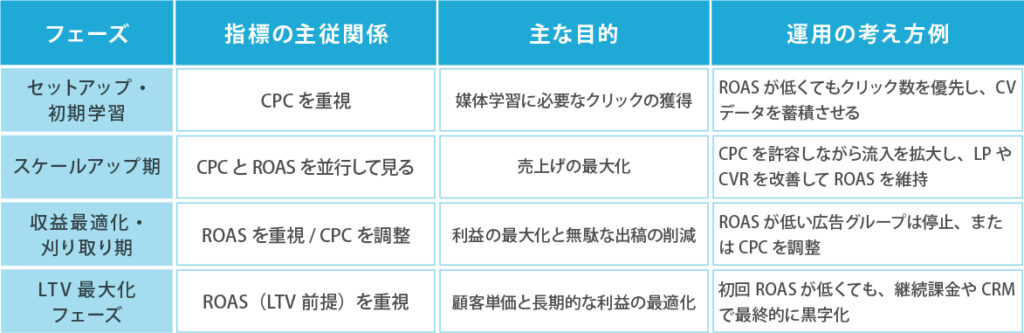

理由3:運用のフェーズに合わせて戦略の変更ができるため

広告運用には、主に「セットアップ・初期学習期」「スケールアップ期」「収益最適化・刈り取り期」「LTV最大化フェーズ」の4つの段階があり、それぞれのフェーズごとに重視すべき指標も異なります。

たとえば配信開始初期には、できるだけ多くのデータを集めて媒体のアルゴリズムに学習させる必要があります。この段階ではCPCを主なKPIとし、集客効率を高めることが優先されます。

しかし、クリックやCVのデータが一定量蓄積された段階では、「その投資が本当に売上げに結びついているか」が問われるようになります。収益最適化期に入ったら、ROASを軸に広告費の回収効率やLTVとの整合性を確認し、運用の無駄を削減していくことが必要です。

このように、広告運用のフェーズごとにCPCとROASの役割を使い分けることで、初期の集客から中長期的な収益確保への移行がスムーズになります。広告施策を一過性で終わらせず、事業成長へとつなげるためにも、指標の正しい理解と運用が欠かせません。

ROASとCPCはそれぞれどのような場面で使うのか

広告施策は常に目的とフェーズによって評価軸が変化します。だからこそ、ROASとCPCの違いを理解するだけでなく、それぞれの指標が活用される場面を把握することは、戦略の打ち手を誤らないためにも重要です。以下ではROASとCPCの典型的な活用シーンを取り上げながら、その判断基準を整理していきます。

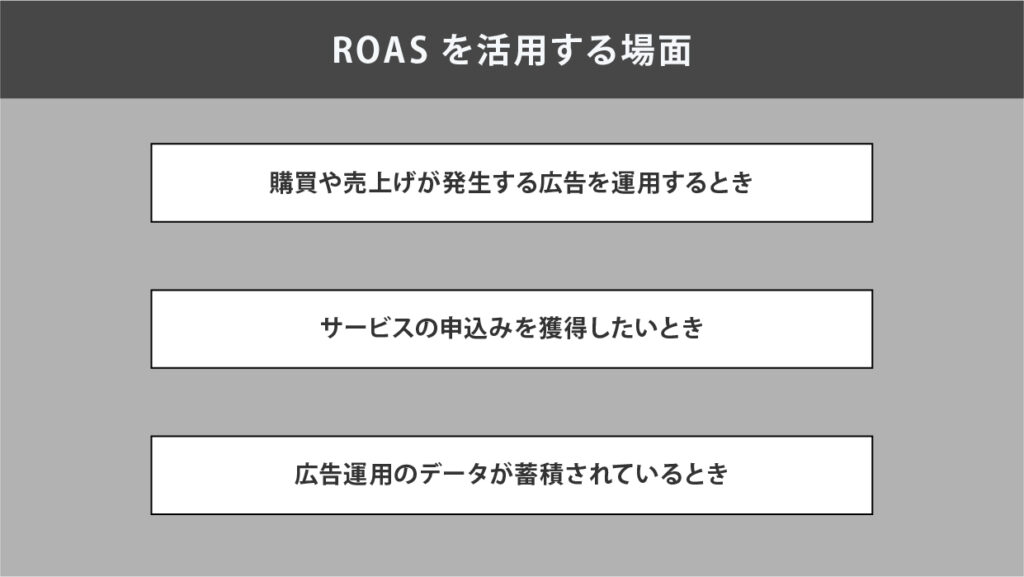

ROASを活用する場面

ROASは、広告費に対する売上げ効率を図りたいときに活用する指標です。ここでは、もう少し具体的に活用場面を見ていきましょう。

1. 購買や売上げが発生する広告を運用するとき

ECサイトやD2C、定期購入型の通販サービスなど、広告から直接商品購入につながる導線が整っているビジネスモデルにおいては、広告運用の成否を判断する上でROASが最も重要な指標となります。売上げと広告が直結しているモデルでは、広告を出せばすぐに収益が発生するという構造があるため、ROASひとつでキャンペーンの成否を迅速に判断することが可能です。

たとえば、ある化粧品ECサイトが月間30万円の広告費で90万円の売上げを得た場合、ROASは300%となります。仮に商品の粗利率が40%であれば、粗利益は36万円(=90万円 × 0.4)となり、そこから広告費30万円を差し引くと6万円の利益が残ります。逆にROASが100%を下回ると、広告費を回収できず、赤字の可能性が高くなります。

このように、広告が直接売上げにつながるビジネスにおいては、ROASは最も実務的かつ判断しやすい指標です。数値をもとに即座に意思決定を行える点が、大きな強みといえるでしょう。

2. サービスの申込みを獲得したいとき

SaaS、保険、教育サービスなどの申込み型ビジネスでは、広告を見たユーザーがすぐに製品やサービスを購入するわけではありません。多くの場合、資料請求や無料トライアルといったリードの獲得を経て、商談や社内検討のプロセスを経たのちに、ようやく契約に至ります。このように意思決定までに時間がかかるビジネスにおいては、広告効果を「その場での売上げ」だけで判断することは適切ではありません。

こうしたケースでは、リードから契約に至る確率と契約後に見込まれる収益を掛け合わせて、広告費が将来的にどれだけの売上げにつながるかを評価する必要があります。その役割を担うのがROASです。ROASを活用すれば、一見して成果が見えにくい広告の価値を「将来の収益」という視点で評価でき、予算配分や運用方針の最適化にもつながります。

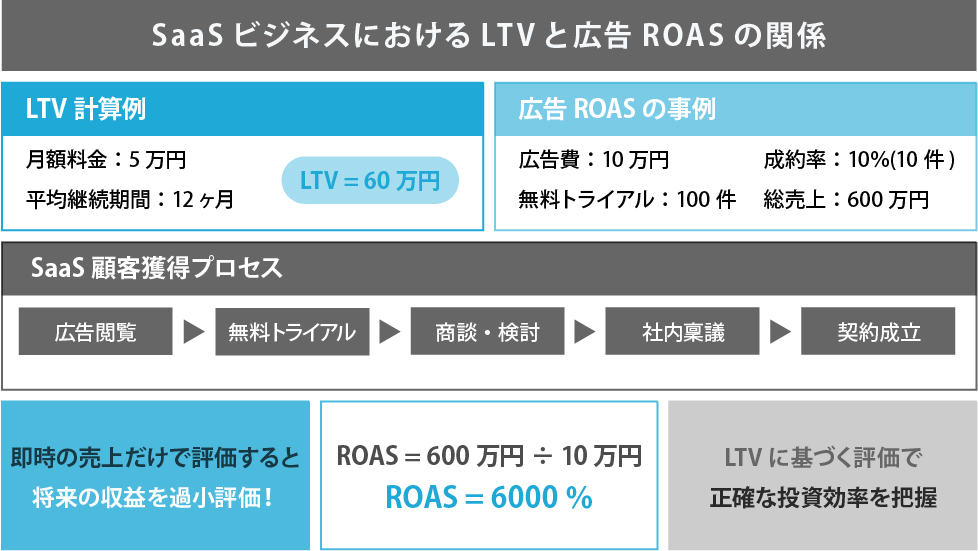

たとえば、月額5万円のSaaSサービスがあり、契約者の平均継続期間が1年の場合、1契約あたりのLTVは60万円になります。このようなサービスでは、広告を見たユーザーがすぐに契約するわけではなく、まず無料トライアルを申し込み、営業担当との商談や社内稟議、競合との比較検討を経て契約に至ります。そのため、広告効果を「即時の売上げ」だけで評価すると、将来的に高い収益をもたらすリードを過小評価してしまうリスクがあるのです。

仮に10万円の広告費で100件の無料トライアルを獲得し、そのうち10%(10件)が契約に至ったとすると、期待される売上げは60万円 × 10件=600万円になります。このとき、ROASは600万円 ÷ 10万円×100=6000%となり、極めて高い投資効率が示されます。

このように、広告の成果を定量的に評価するには、ROASが不可欠です。「見えにくい広告効果」を数値化し、的確な判断を可能にする指標として、申込み型ビジネスにおけるROASの活用は非常に有効といえます。

3. 広告運用のデータが蓄積されているとき

Google 広告やMeta広告などのプラットフォームでは、広告を継続的に出稿することで配信データが蓄積されていきます。たとえば、クリックユーザーの属性、効果の高い・低いクリエイティブ、コンバージョンしたユーザーに共通する傾向などです。

これらのデータが一定量蓄積されると、広告プラットフォーム内の自動入札アルゴリズムが本格的に機能し始めます。このアルゴリズムは、過去の配信実績から成果につながりやすいユーザー像を学習し、それを基に今後の配信を最適化していきます。

この段階で重要になるのが、目標ROASの設定です。

たとえばGoogle 広告のスマート自動入札では、目標ROASを設定することで、システムがその数値を達成できるよう各オークションで入札価格を自動的に調整します。

この入札戦略が特に有効なのは、ユーザーごとに購入金額が異なるケースです。たとえば、あるユーザーが3000円の商品を購入し、別のユーザーが1万円の商品を購入した場合、単なる購入件数ではなく、売上額に基づいて広告の価値を評価できるのがスマート自動入札の特徴です。Googleは、検索キーワード、時間帯、デバイス、過去の購入履歴など、さまざまな要因を加味し、「どのユーザーに高く入札するか、低く抑えるか」を判断します。

ただし、この機能を有効に活用するためには前提条件があります。

Googleが精度の高い最適化を行うには、キャンペーンや広告グループ単位で一定数以上のコンバージョンデータが必要です。一般的には、過去30日間に少なくとも15件以上のコンバージョンが求められます。この基準に満たない場合、自動入札の効果が十分に発揮されない可能性があります。

このように、目標ROASを明確に設定することで、自動最適化の恩恵を最大限に引き出し、売上げの効率的な拡大を実現することが可能です。ROASを設定せずに運用を続けると、蓄積されたデータが十分に活かされず、最適化の効果を取りこぼすリスクが生じます。つまり、運用データが豊富になった段階では、ROASは単なる評価指標ではなく、広告配信を賢く制御するための戦略的な指示として機能するようになるのです。

CPCを活用する場面

一方、CPCはどのようなときに活用するべきなのでしょうか。ここでは、CPCの活用場面を詳しく見ていきます。

1. 認知の拡大をしたいとき

自社製品やサービスの認知拡大を目的とする場合、まずはできるだけ多くの人に広告を届ける必要があります。このフェーズで重要なのは、限られた予算のなかで効率よく幅広いユーザーにリーチし、自社の存在を印象づけることです。この段階で活用されるのが、CPCです。

CPCは「1人のユーザーに広告を届けるために、どれだけのコストがかかったか」を示す指標であり、広告配信の効率性を測る上で欠かせません。たとえば、同じ10万円の広告費でも、CPCが100円であれば1000人に広告を届けられますが、CPCが200円の場合は500人にとどまります。つまり、CPCが低ければ低いほど、同じ予算でより多くの人に広告を見せることが可能です。

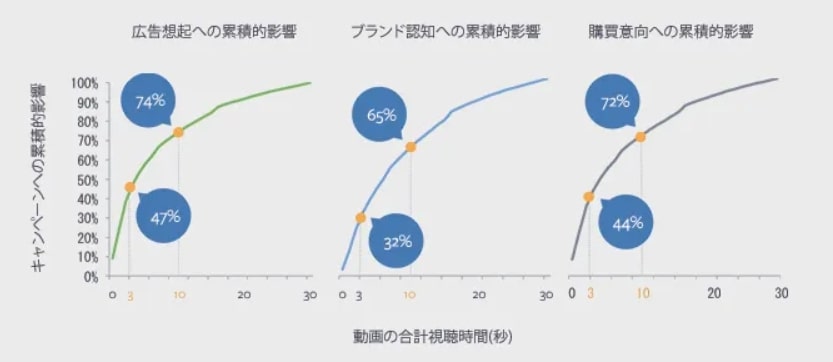

特に、ディスプレイ広告やSNS広告など、画像や動画によって視覚的に訴求できるフォーマットでは、CPCが低くても強い印象を与えられます。実際、Meta社がニールセン社に委託して行った調査によれば、動画広告は視聴時間がわずか1秒未満であっても、広告想起やブランド認知、購買意欲を向上させる効果が確認されています。

(出典:Meta)

このように、認知拡大を目的とする段階では、CPCは単なる費用の目安ではなく、広告接触のコストを示す重要指標です。より多くのターゲット層に広告を届けるためには、CPCを抑えつつリーチを最大化する戦略が求められます。

2. サイトへのトラフィックを増やしたいとき

自社のブログ記事やオウンドメディア、資料請求用のLPなどへのアクセスを増やしたいとき、CPCは有効な指標となります。通常、検索エンジン経由での集客(いわゆるSEO)は、記事の公開から一定の順位がつくまでに時間がかかるため、すぐにアクセスを集めることは困難です。

一方で、リスティング広告やSNS広告を活用すれば、広告を出稿したその日からサイトへの訪問者を増やせます。それではなぜCPCが重要になるのかというと、ユーザー1人当たりの集客単価を把握するためです。CPCが低ければ低いほど、同じ広告予算でより多くのユーザーをサイトに呼び込めるため、流入数の最大化に貢献します。

SEOでの中長期的な集客に加えて、広告による即時的な流入を組み合わせることで、短期・中長期を両立させたハイブリッドな流入戦略を実現でき、その際にCPCは、広告による流入の費用対効果を測るための中心的な指標として活躍します。

3. 広告運用の初期フェーズのとき

広告キャンペーンを立ち上げたばかりの段階では、まだ媒体の自動最適化の仕組みが十分に機能しておらず、クリック数やコンバージョン数も少ない状態が続きます。これらのプラットフォームは過去のデータを学習して成果につながるユーザーを判断していく仕組みであり、運用初期にはその判断材料がそもそも足りていないためです。

そのため初期フェーズでは、ターゲットを絞って配信精度を高めるよりも、まずはできるだけ多くのユーザーに広告を届け、反応を集めることが優先課題となります。

「それだと広告費が無駄になるのでは」と思われるかもしれませんが、アルゴリズムが自社が想定していなかった潜在顧客層を見つけることがあるため、これは投資と考えるべきです。たとえば、Instagramのアルゴリズムはグローバル36億人のユーザーデータを学習し、企業が想定していなかったオーディエンスに広告を届ける偶発的出会いを創出するとのことです。

広告データを集める際に重要になるのがCPCです。ROASは重視せずに、CPCの最適化に注力し、同じ予算で多くのアクセスを集めるようにしましょう。そうすることで、アルゴリズムや運用に必要になる広告データが蓄積され、コンバージョンの傾向やROASといった成果指標をもとに本格的な最適化を進めていけるようになります。

つまり、広告運用の初期段階では、ROASなどの最終成果ばかりを追いかけるのではなく、まずはCPCの最適化によって流入データを増やし、媒体側に学習させるための材料を与えることが、将来的な広告効果を高めるための土台づくりとして重要になるのです。

ROASとCPCの指標を活用する上で意識すること

広告施策のPDCAをまわす際に、数値データのみが重視される傾向にありますが、必ずしも指標の数値が良いことが施策の成功に直結しているとは限りません。ROASもCPCも、単体ではあくまで一側面しか映しておらず、背景にある事業構造や顧客行動の文脈まで踏まえなければ、正しい評価にはつながらないのです。

以下では、特に意識すべき3つの視点を提示します。

広告の目的に合わせて指標を決める

広告を出す際にまず最初に行うべきことは、目的を明確に定義することです。目的がはっきりしていなければ、どの数値をもって成功とするかが曖昧になり、成果を正しく判断できません。

たとえば、「まだ知られていないサービスの存在を広く知ってもらいたい」と考えているのであれば、それは認知拡大を目的とした施策です。この場合、成果を測る指標として適しているのは、CPCやCPM(インプレッション単価)、リーチ数といった「どれだけ多くの人に届けられたか」を表す数値です。

これに対して、「今すぐ売上げを上げたい」「申し込みを増やしたい」という施策であれば、重視すべきなのはコンバージョン数やCPA(顧客獲得単価)、ROASといった、最終的な成果に直結する指標になります。

仮に、集客を目的としているにもかかわらず、ROASを評価基準にしてしまうと、売上げが発生していないという理由だけで施策全体が失敗と判断される可能性があります。逆に、売上げを目的として広告を出しているのに、CPCの低さばかりを追い求めてしまうと、見た目の数値は良くても実際には売上げにつながっていない、という本末転倒な結果になりかねません。

つまり広告運用においては、どの数値が良いかを一律で判断するのではなく、どの目的に対して、どの指標を見るべきかという設計そのものが、施策の成果を左右します。広告の世界では数字が多く並びますが、それぞれの数値にどんな意味を持たせるのか、という意図のある指標設計こそが、結果につながる広告運用の鍵となるのです。

単体の指標だけで判断をしない

広告運用においては、ひとつの指標だけをもとに成果を判断するのは危険です。

たとえば、CPCが10円と非常に安くても、それだけで「パフォーマンスが良い」とは言い切れません。仮に、その広告から流入したユーザーがまったく購入や申込みにつながっていなければ、クリック単価がいくら低くても意味のある成果にはなっていないためです。クリック数が多くても、コンバージョン率が極端に低ければ、1件の成約に必要なクリック数が膨大となり、結果として顧客獲得単価が高騰し、かえって非効率になります。

逆に、ROASが高く見える場合でも、すぐに「利益が出ている」と判断するのは早計です。たとえば、ROASが300%であっても、それは1万円の広告費で3万円の売上げを得たことを示すに過ぎません。仮に商品単価が高くても、原価や人件費、運用コストなどを差し引いた利益がごくわずかであれば、売上げは増えても利益は出ず、場合によっては赤字となることすらあります。

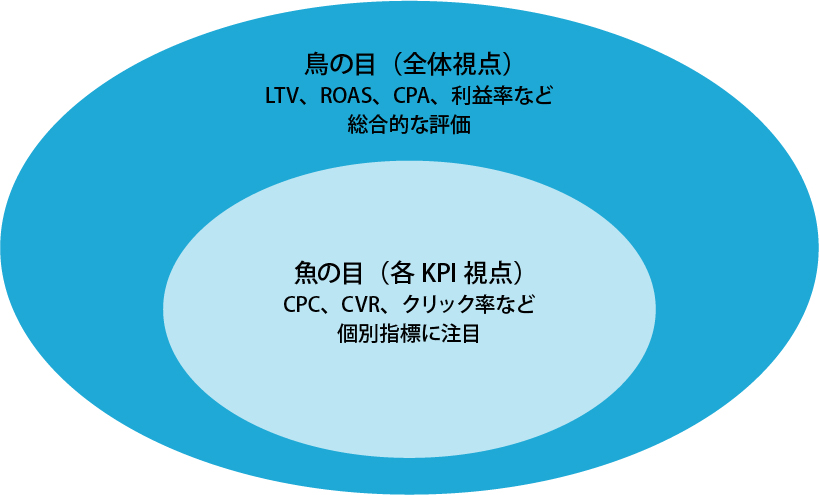

このように、広告の成果を正しく評価するには、単一の数値ではなく、複数の指標を組み合わせて俯瞰的に見ることが重要です。いわば、「鳥の目(全体視点)」と「魚の目(各KPI視点)」の両方を持つ必要があります。たとえば、CPCとCVRを掛け合わせることでCPAが算出され、それをLTVやROASと比較することで、広告が実際に利益を生んでいるかどうかを多角的に判断できます。

つまり、広告運用においては各指標を「個別に見る」のではなく、「つながりの中で捉える」ことが重要です。指標同士の関係性を理解し、全体像を把握することで、精度の高い意思決定と施策改善につなげられます。

LTVを意識した長期的な視点も持っておく

SaaSやサブスクリプション型のビジネスにおいて、広告施策の成果を顧客獲得単価やROASといった短期的な指標だけで評価するのは危険です。こうしたモデルでは、顧客が一度契約して終わるのではなく、継続的に課金が発生するため、どれだけ長くサービスを利用してもらえるか、すなわちLTVが売上げや利益を大きく左右します。

たとえば、月額5000円のSaaS商材があり、平均契約継続期間が24カ月の場合、1顧客あたりのLTVは12万円となります。仮にその顧客を2万円の広告費で獲得したとすると、初月の売上げは5000円にすぎず、短期的にはROASは25%と赤字に見えます。しかし、中長期で見れば、12万円の売上げに対して2万円の投資で済んでおり、LTVベースのROASは600%となります。これは高い投資効率を意味します。

このように、短期のROASや顧客獲得単価だけを追いかけていると、将来の収益を見誤りかねません。顧客との長期的な関係がもたらす価値を正しく評価するためにも、LTVと掛け合わせて広告の成果を判断する視点、すなわち戦略的なROAS思考が求められます。

さらに、広告の目的は単なるリード獲得や短期的なコンバージョンではなく、事業成長を支える持続的な顧客との関係構築にあります。そのためには、LTVや解約率、顧客満足度といった中長期のKGI(重要目標達成指標)と連動しながら、ROASや顧客獲得単価といった短期的指標の意味を再定義し、本質的な価値に向けた広告運用を設計していく必要があります。

ROASとCPCの違いを具体例を交えて解説

広告運用において理論や定義を理解しても、実際の現場でどのように数値が動くのかがイメージできなければ、正しい判断を下すことはできません。ここでは、3つの典型的な広告施策のパターンを通じて、ROASとCPCがどのように異なる意味を持つかを具体的に掘り下げていきます。

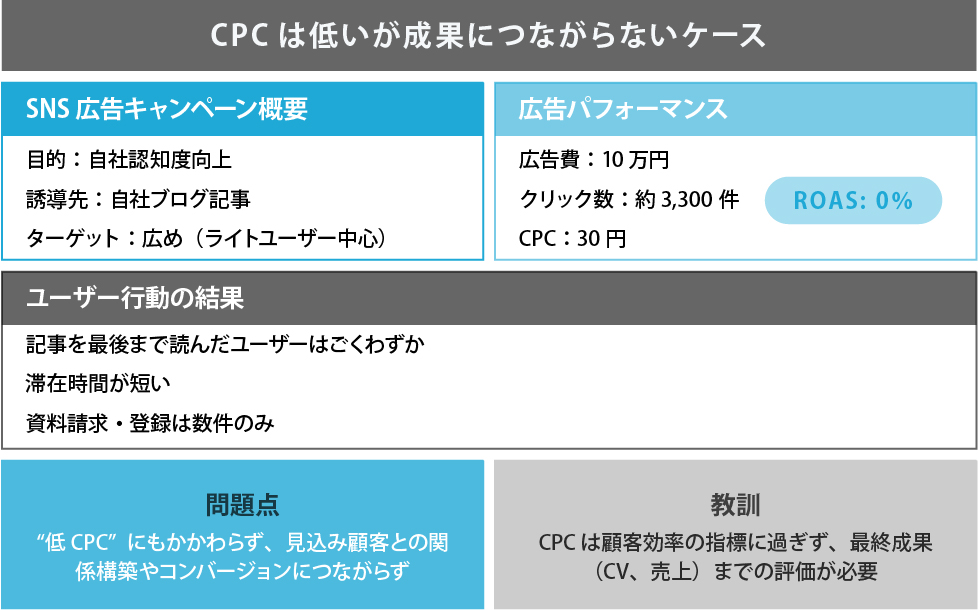

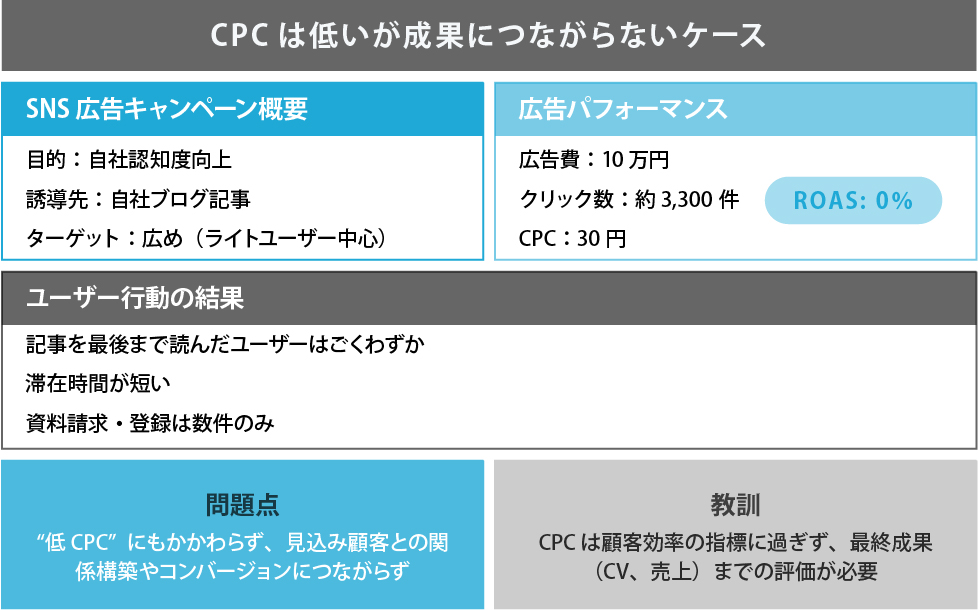

CPCは非常に低いが、成果につながっていないケース

自社の認知度向上を目的として、SNS広告を活用し、最新のブログ記事へユーザーを誘導するキャンペーンを実施したとします。広告のターゲティングは広めに設定され、反応のよいライトユーザーを中心に配信されました。その結果、CPCは30円と非常に低く抑えられ、10万円の広告費で約3300件ものクリックを獲得することに成功しました。

一見すると、費用対効果の高い優れた施策のように見えます。しかし実際には、記事を最後まで読んだユーザーはごくわずかで、滞在時間も短く、資料請求やメルマガ登録といったアクションにつながったケースは数件のみ。売上げにも一切結びつかず、結果としてROASは0%にとどまりました。

このように、CPCの数値だけを見ると一見「成果が出ているように見える」ものの、もしサイト流入後のCVも見据えていた場合、見込み顧客との関係構築や将来的なコンバージョンへの導線が機能していなければ、施策全体としては失敗と判断すべきケースです。

CPCはあくまで集客の効率性を示す指標であり、それ自体が広告の成否を決定づけるものではありません。広告運用においては、CPCだけでなく、その後のユーザー行動や最終成果(CV、売上げ)までを見通した評価が欠かせません。

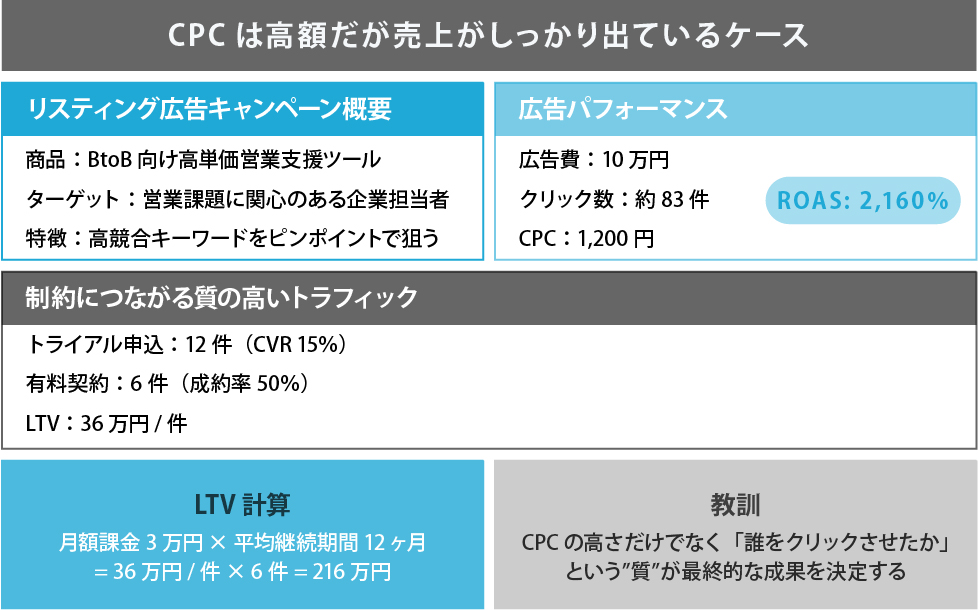

CPCは高額だが、最終的に売上がしっかり出ているケース

BtoB向けに高単価の営業支援ツールを提供しているSaaS企業の事例を見てみましょう。

この企業は、リスティング広告を使って、営業課題に関心のある企業担当者をピンポイントで狙ったキャンペーンを実施しました。キーワードの競合性が高く、クリック単価は平均で1200円とかなり高額でしたが、広告からの訪問者の質は高く、約15%が無料トライアルに申し込み、そのうち半数以上が有料契約に至りました。

結果として、10万円の広告費でおよそ83クリック(CPC:1200円)を獲得し、トライアル申込が12件、有料契約が6件という成果を上げました。1契約あたりの月額課金は3万円、平均継続期間は12カ月のため、LTVは36万円。6件で計216万円の売上見込みです。ROASは、216万円 ÷ 10万円 = 2160%。つまりCPCが高くても、それ以上に成約率が高く、顧客単価や継続率も良好であれば、最終的には極めて高いROASを実現できるということを示しています。

このように、CPCだけを見ると高いから効率が悪いと思ってしまいがちですが、「誰をクリックさせたか」「どんな売上げが生まれたか」といった“質”に目を向けることで、むしろ大きな成果を上げる可能性がある施策であることがわかります。

CPCもROASも良好に見えるが、実は赤字になっているケース

最後に、ECサイトを運営する企業の広告施策を見てみましょう。

この企業は、低価格の日用品を扱っており、1回の注文あたりの平均売上げは5000円、粗利率は20%と比較的低めです。ある広告キャンペーンでは、1クリック50円という低CPCで効率的に集客でき、コンバージョン率も高めの4%。10万円の広告費で2000クリックを獲得し、80件の購入がありました。売上ベースで見ると、80件 × 5000円 = 40万円、ROASは 400% という結果です。

一見、ROASも高くCPCも安いので、優れた施策のように見えますが、実はこのキャンペーンは赤字でした。というのも、売上げが40万円でも、粗利が20%(8万円)しかなく、広告費の10万円を下回っていたため、利益はマイナス2万円となっていたのです。ここでの問題は、ROASという指標が「売上げ」に対する効率しか見ておらず、「利益」の視点が抜け落ちていることにあります。

このケースから学べるのは、ROASの数字だけを見て安心してはいけないということです。とくに粗利率の低い商材を扱う場合、「ROAS何%以上であれば黒字か?」という事前の計算が極めて重要であり、利益構造を把握せずに広告運用を行うことは、事業そのものの損失につながりかねないというリスクを教えてくれます。

まとめ

ROASとCPCはいずれもデジタル広告運用を語る上で不可欠な評価指標ですが、その担う役割と注目される局面はまったく異なります。

ROASは売上げや申し込みのように、最終成果を直接測定したい場面で力を発揮し、ECサイトやSaaSなど即時のレスポンスが重視される施策では欠かせません。一方のCPCは、広告一件あたりの接点コストを示すため、ブランド認知を広げたり初期トラフィックを大量に確保したりする段階で有効です。つまり、ROASは収益効率を、CPCは接点効率を映し出す鏡だといえます。

ただし、広告運用において重要なのは「指標を達成すること」そのものではなく、ビジネス成長という最終目的に向かって適切な指標を選び、文脈に合わせて組み合わせることです。もし貴社が「ROAS が伸び悩む」あるいは「CPCが高止まりしている」という壁に直面したときは、本記事で示した視点を用いて指標の意味づけ自体を見直してみてください。

大手ネット広告代理店に新卒で2006年に入社し、一貫して広告運用に従事。

緻密な広告運用をアルゴリズム化し、誰もが高い広告効果を得られるようShirofuneを2014年に立ち上げ。

2016年7月に国内No.1を獲得し、2022年までに国内シェア91%を獲得。

2023年から海外展開をスタートし、現在までに米大手EC企業や広告代理店への導入実績。

2025年3月に米国広告業界で最古かつ最大級の業界団体である全米広告主協会からMarketing Technology Innovator AwardsのGoldを受賞。