LTV起点のマーケティング・営業戦略とは?立案方法から具体策まで詳細に解説

- 菊池 満長

デジタル広告施策に取り組む企業が増えた結果、近年、顧客獲得コストは増加の一途を辿っています。高騰割合は特にBtoB SaaS業界において顕著です。BtoBビジネスにおいては意思決定プロセスが複雑で、顧客獲得までにかかる時間・リソースが大きくなりがちなことも大きく影響しています。

このような状況の中、広告・CRM・収益構造を「LTV中心で設計する」という考え方について、昨今よく耳にするようになったと感じている広告担当者やマーケティング担当者は多いのではないでしょうか。

しかし「LTVとは長期的に見る指標であるはず。広告施策をLTV起点で設計するとは、具体的にはどのようなことだろう?」と疑問を抱いている人も多いでしょう。

そこで本記事では、広告・CRM・収益構造を「LTV中心」で設計するための考え方について紐解いていきます。そして、「LTVを起点とした」マーケティング・営業戦略の立案方法についてご紹介します。

「将来、LTVが高くなりそうな人を見つけ出し、そこにターゲットを定めて施策を実行する」といった実践的なノウハウをご紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。

そもそもLTV とは

LTV起点のマーケティング・営業戦略を練っていくにあたって、まずはLTVの基本的な定義を押さえましょう。LTVには計算式がありますが、業種・業態によって、計算式の中で用いるべき指標は少しずつ異なります。そこで、先にLTVの定義や目的を把握しておくことで、自社にとって適切な計算式を導き出すことにつながります。

LTV(顧客生涯価値)の定義と戦略的意味

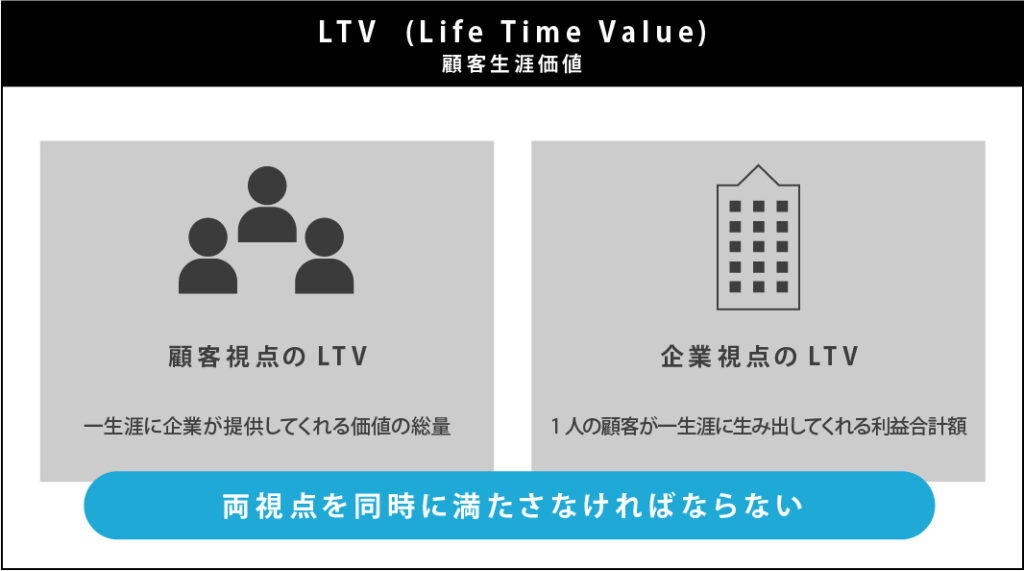

LTVとは「Life Time Value」の略語で、日本語では「生涯顧客価値」と訳されます。企業視点では「1人の顧客が生涯に生み出してくれる利益の合計額」を表します。この「企業視点のLTV」については、既に理解している人も多いのではないでしょうか。

しかし、もう一つ「顧客視点のLTV」も併せて理解しておくことが重要です。「顧客視点のLTV」とは、「生涯に企業が提供してくれる価値の総量」を表します。「企業視点のLTV」と「顧客視点のLTV」という両視点を同時に満たすことで、持続的にLTVを向上させる戦略を具体的に練っていけるようになるのです。

「企業視点のLTV=1人の顧客が生涯に生み出してくれる利益の合計額」と述べましたが、ここでいう「顧客」とは「既存顧客」であり、LTVは既存顧客の価値を長期視点で捉えるためのKPIです。

参考:『LTV(ライフタイムバリュー)の罠』〔垣内 勇威,2023〕

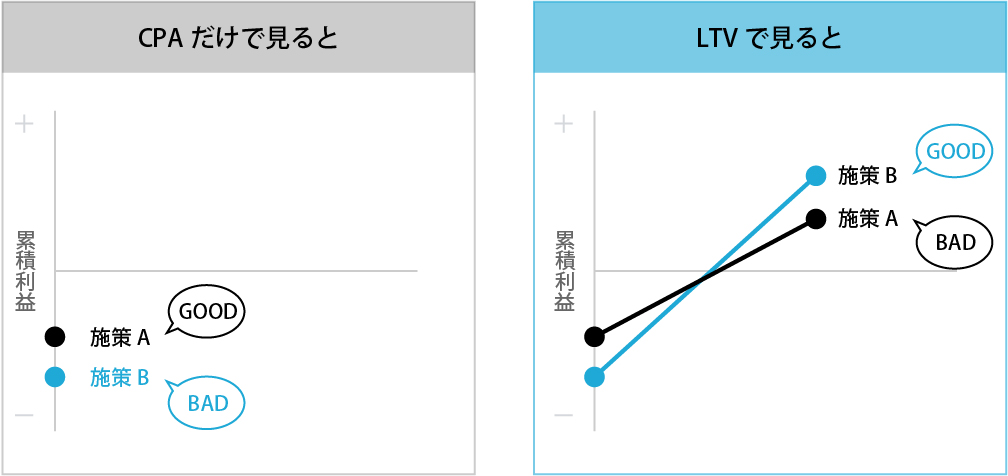

そして、LTVは「施策単体の成果」ではなく「事業としての回収性」を表します。下図をご覧ください。

「施策A」「施策B」の成果を測るうえでCPA(Cost Per Acquisition=顧客獲得単価、顧客1人を獲得するためにかかった費用のこと)だけで見ていると、事業としての長期的な回収性を正確に把握できません。「CPAだけを見ると成果が悪くても、事業を継続していく中で長期的に利益が上がり、回収性が良かった」というケースも起こり得るからです。

そこで、

- 既存顧客の価値を長期視点で捉える

- 事業としての回収性を捉える

この2点を捉えるために、LTVが重要な指標となるのです。

なぜ今LTVが注目されているのか

今、広告担当者やマーケティング担当者の間でLTVが改めて注目されている理由について、もう少し紐解いていきましょう。

近年、新規顧客開拓のコストが上昇しています。経済が先行き不透明で、企業・消費者が支出を抑えようとしているためです。米のマーケティング関連企業・Focus Digital社の2024年のブログ記事によると、特に金融・不動産・ソフトウェアなど、高価格帯の製品・サービスを提供する業界において、顧客獲得コストの上昇割合が大きいというデータもあります。

そのような状況の中、改めて理解すべきは「1:5(イチゴ)の法則」です。これは「新規顧客獲得は、既存顧客が追加購入する場合に比べて、5倍のコストがかかる」ことを表す法則です。

「新規顧客獲得コストが上昇している」「1:5の法則」の2つを踏まえれば、「既存顧客からの収益を伸ばして、事業の回収性を高めることが重要」だと考えられます。つまり、マーケティング投資を最適化し、既存顧客の価値を最大化することがテーマの時代に既に突入しているといえるのです。

特にSaaS・BtoB企業では、事業全体でユニットエコノミクスを用いて自社の事業の成長性を客観的に評価し、絶えず事業成長を図らなくては、業界で生き残りが難しい時代でもあります。新規獲得を追いかけるあまり「CPA思考(CPAをとにかく改善しようという思考)」に偏り、本記事で紹介している「LTV視点」を持たなければ、広告戦略が破綻するリスクも考えられます。

(参考:『実践!LTV最大化 (顧客の生涯価値を上げまくる!有名企業との25年間の取組で習得した生涯顧客の育て方)』〔齋藤 孝太、2024年〕)

広告戦略・CRM・プロダクトにLTVが関係する理由

前項で、新規獲得のための広告戦略においても「LTV視点」を持つ必要があると述べました。つまり、広告施策一つひとつに対する単発のCPAにフォーカスするばかりではなく「事業の長期的な継続によって、顧客獲得にかかったコストを回収可能かどうか(獲得施策単位で実施の是非を判断しようとするのではなく、事業全体で見て回収可能かどうか)」という視点で広告施策を判断する必要性があるのです。

たとえば、LTVが高い顧客を獲得できるチャネルをデータ分析によって見出し、そこへ予算を集中すれば、事業の成長効率が上がると期待できます。あるいは、広告経由で顧客を獲得した後にCRMやカスタマーサクセスの取り組みに重点を置いて、既存顧客のLTVを高めていくことで、初期の顧客獲得コスト回収を図るアプローチも想定されます。

つまり「LTV視点」は、CRMやカスタマーサクセスとも密接に連携した思考モデルである、ということができるでしょう。

LTVを軸にしたビジネス設計とKPIの基礎理解

前章で、「獲得施策単位で実施の是非を判断しようとするのではなく、事業全体で見て回収可能かどうか?」という判断が重要だと述べました。その判断に活用すべき指標が、LTVです。

そこで本章では、LTVを計算式によって理解しましょう。さらに、LTVを指標として活用するための思考フレームについて紹介していきます。本章をお読みいただくことで、後述する「LTV起点のマーケティング・営業戦略の立て方」の理解がスムーズになるでしょう。

LTVの基本計算式と応用パターン

まずは、LTVの基本計算式をご紹介します。以下のとおりです。

| LTV = 顧客単価 × 購買単価 × 継続期間 |

もし、あなたの会社や支援先企業が、顧客データを長期的に細かく蓄積している場合には、解約予測を加味した、よりきめ細かな分析も可能です。

| LTV=顧客単価 × 購買単価 × 継続期間×平均顧客寿命 |

「平均顧客寿命(Average lifetime period)」とは、平均的な顧客がその企業と取引を開始してから終了するまでの期間、つまり顧客であり続ける平均的な年数を示します。「平均顧客寿命」の計算式は以下のとおりです。

ここまで出てきた計算式を整理すると次のようになり、解約率も加味しながらより正確にLTVの計算ができるようになります。

| LTV=顧客単価 × 購買単価 × 継続期間×(1÷解約率) |

LTVとCACの最適なバランスを把握する

前項で紹介した計算式でLTVを算出できたら、次にCAC(Customer Acquisition Cost、顧客獲得コスト)とのバランスを見てみましょう。互いのバランスを見ることで、広告施策におけるCPAの上限、つまり限界CPAを突き止めます。

CACには広告施策への取り組みにかかった費用だけでなく、他のマーケティング施策実行にかかった費用、人件費などすべて含めます。

| CAC=顧客獲得にかかる費用の合計÷獲得した顧客数 |

CACは、LTVより大きいほうがビジネスが健全であることを示します。具体的には、「LTV ÷ CAC ≧3」が目安です。

ユニットエコノミクス視点でKPI設計する

前項で紹介した「LTV ÷ CAC ≧ 3が目安」というのは、ユニットエコノミクスの考え方に基づくものです。ユニットエコノミクスの考え方を用いることで、ビジネスの収益とコストを算出することが可能です。特にSaaSビジネスの場合、ユニットエコノミクスの計算によって顧客がビジネスにもたらす価値を細かく測定できるようになります。LTV戦略を策定するうえでも、ユニットエコノミクスを理解することは必須だといえるでしょう。

なお、SaaSやサブスクリプションビジネスにおいては「1顧客あたりの収支」という指標も重要になってきます。新規顧客獲得のための投資が回収されるまでの期間、つまりPayback Period(CAC回収期間)を把握することで、キャッシュフローの健全性を評価し、事業を成長させるための戦略が適切であるかどうかを判断できます。

Payback Period(CAC回収期間)は短いほど、投資回収が早く効率のよいビジネスモデルであることを示します。一方、CAC回収期間が長い場合にはキャッシュフローが圧迫され、成長の可能性が制限されてしまいます。

LTV起点のマーケティング・営業戦略の立て方

ここからは、実際にLTVを起点にマーケティング・営業戦略を立てていくにあたって、どのような順序で進めていけばよいかを4つのステップに沿って紹介していきます。

- 高LTV顧客の属性・行動傾向の把握

- 顧客の優先順位付けと施策設計

- ファネルの最適化と広告クリエイティブの最適化

- LTV起点での営業・広告アプローチの初動設計

それでは、各ステップについて詳しく見ていきましょう。

1.高LTV顧客の属性・行動傾向の把握

まずはCRM・SFA・MAツールなどを活用して、過去の営業データをもとに将来的に高LTVになりそうな属性・行動傾向を可視化することから始めます。可視化された属性・行動傾向に該当する見込み顧客に営業リソースの配分を行い、営業効率の最大化について検討します。

たとえば、SaaSやサブスクリプションビジネスなどで「LTVが高い顧客」は、本記事の前半で紹介した計算式に沿って考えれば「高単価×長期利用」の顧客だと考えられます。また、特に契約の序盤から高額を支払ってくれる顧客は、LTVが高くなりやすいといえます。理由は、「この製品にはそれだけの価値がある」と認識していて、製品の価値を正しく理解してくれていると推測されるからです。それゆえ、高LTVの顧客セグメントを特定するプロセスが重要です。

このアプローチは、BtoBビジネスでよく耳にする「ABM(アカウントベースドマーケティング)」とも親和性があるといえるでしょう。ABMとは、特定のターゲット企業・組織に焦点を当てたマーケティングです。契約見込みの高い企業(=ターゲットアカウント)を絞り込み、その企業の特定のニーズ・関心に合わせてパーソナライズしたマーケティング戦略を展開していきます。

つまり、「自社にとって注力する価値のある相手」をデータをもとに絞り込み、その相手に合わせたコミュニケーションを提供していきます。たとえば、将来高LTVになりそうな顧客セグメント(大きな予算を序盤から検討してくれている見込み客など)にはコンタクトの序盤から製品理解に関する手厚い情報を提供するなどのコミュニケーションが考えられるでしょう。

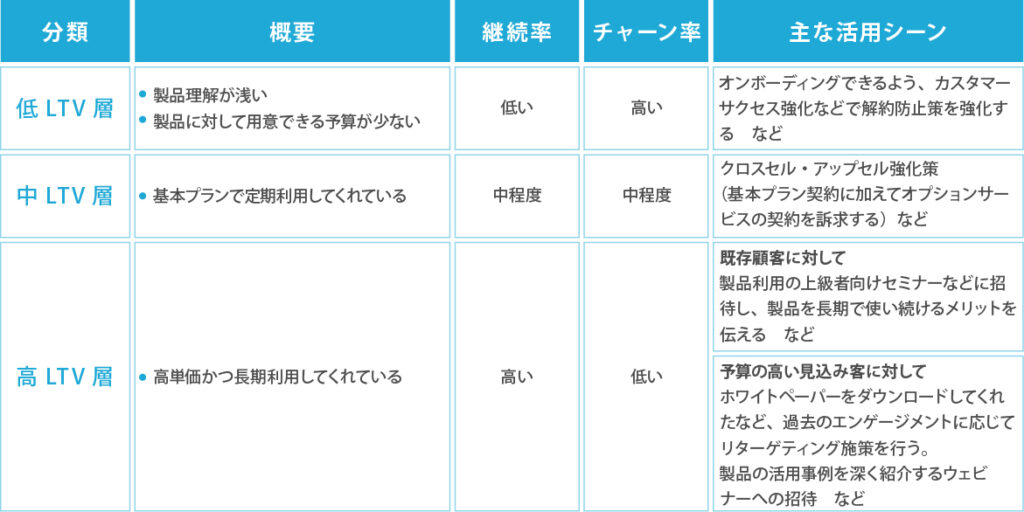

2.顧客の優先順位付けと施策設計

ステップ1に加えて、高LTV層・中LTV層・低LTV層での継続率・チャーン(解約)率の原因などを分析し、どの層に投資すべきか、どの層に引き上げ余地があるかを判断します。

また、本記事の前半で紹介した「LTV ÷ CAC ≧3」もここで活用しましょう。各セグメントについてCACを算出してROI(Return on Investment、投資対効果)を評価し、LTVに応じた広告予算配分を検討します。LTVが高い顧客群と似た行動を取る見込み客の獲得を強化すべきなので、高い予算を用意している見込み客には、リターゲティング施策を強化するなどのアプローチも具体的に検討できるようになるでしょう。

3.ファネルの最適化と広告クリエイティブの最適化

ステップ2で顧客の優先付けと施策設計ができたら、高LTVセグメントの獲得効率を上げるためのファネル最適化に取り組みましょう。

「何を訴求するか」「LPの設計はどうするか」「流入チャネルはどこを狙うか」を改めて検討して、見込み客からの引き上げを狙います。あわせて、「LTVが高いユーザーが価値を感じている事柄を、訴求に落とし込むとどうなるか?」を重視しながら、広告クリエイティブの最適化も行う必要があるでしょう。

また、広告に関していえばCPA改善ではなく「LTV ÷ CAC ≧3」という式を活用して「許容CPAの見直し」をするべきです。LTVを把握せずにCPA目標を設定していると、「CACが大きくなり、LTVを上回ってしまった」といった事態も起こりかねません。施策に対して投じたコストが大きくなりすぎて、健全な収益性を確保できないリスクが考えられます。

なお、高単価商材・BtoB領域では許容CPAが跳ね上がる例も考えられます。

| <例> CAC(顧客獲得コスト):9万円 LTV(顧客生涯価値):36万円 投資回収期間::5カ月 LTV/CAC比:4:1 参考:A Practical Guide to CAC and LTV for B2B SaaS Marketers |

しかし、「LTV ÷ CAC ≧3」の式に当てはめて計算してみると、顧客獲得にかかるコストが十分に回収可能であり、事業が健全であることが分かります。

つまり、短期のCTRやCV数ではなく、LTVベースの「最終価値」に注目して広告のKPI設定を行うことが重要だといえるのです。

4.LTV起点での営業・広告アプローチの初動設計

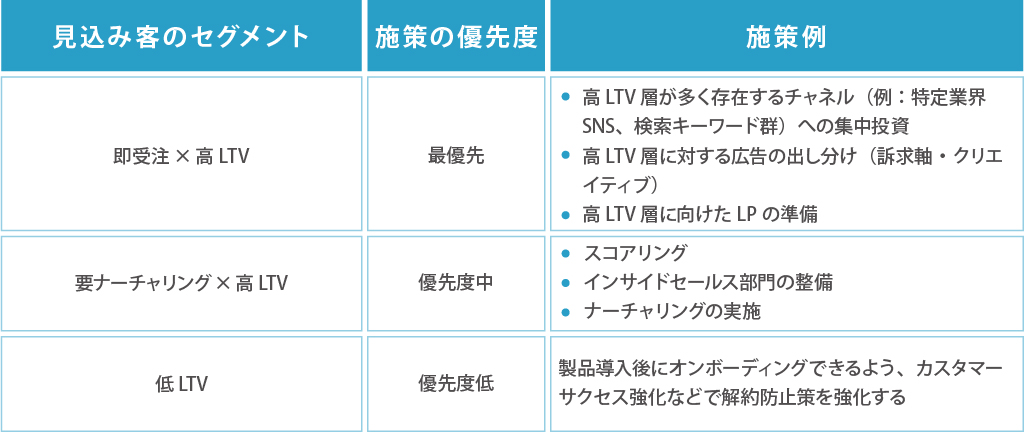

ここからは、「戦略的に選び抜いた顧客に、どの順番で、どう接触するか?」という、実行フェーズについて説明します。

まず営業面では、高LTV見込み顧客(既存/リード)に対して、どちらから先にアプローチするか優先順位付けをする必要があります。その際、「すぐ買う×高LTV」タイプを最優先にし、「将来買う×高LTV」にはナーチャリングを設定するとよいでしょう。

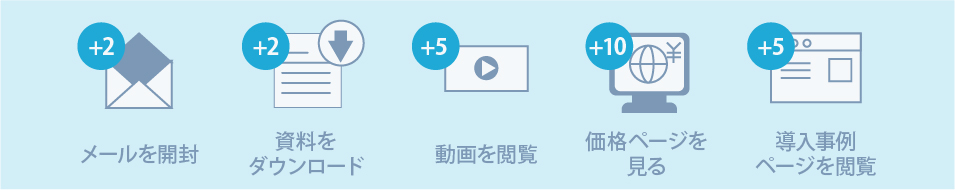

高LTV見込み顧客のスコアリングを行って、インサイドセールス部門との連携を強化し、特に「将来買う×高LTV」のセグメントにはナーチャリングを実施していきます。

ナーチャリングで用いるセールスメールや提案資料にもLTVセグメントを意識して、ターゲットが「引き続きこの企業と接点を持っておいたほうがよさそうだ」と感じられるようなコンテンツを提供するとよいでしょう。例えば、「業界の最新動向」といったリードが必要としている情報を提供することなどが考えられます。

そして広告施策においては、高LTV層が多く存在するチャネル(例:特定業界SNS、検索キーワード群)への集中投資に取り組みましょう。訴求メッセージも高LTV見込み客に対しては、たとえば「ROI最大化保証」、中・低LTV層に向けては「初期費用無料」など、明確に出し分けをすることがポイントです。

また、LP設計においても、ページ構成やCTA位置など、「LTV見込み高」なペルソナに合わせた構成を検討しましょう。「LTV見込み高」のセグメントは「最初から高単価で契約する可能性が高い」といえます。それは、ビジネスの課題を既に認識しているからだと考えられます。よってLPでは、「製品を利用するベネフィット」を簡潔に伝え、CTAでは「デモを申し込む」など意思決定を後押しするような構成・訴求がよいでしょう。

LTVを向上させる具体的な施策

ここからは、LTVを向上させるための具体策についてさらに詳しく紹介していきます。例えば、以下のような施策が挙げられます。

- LTVの高い見込み顧客の母集団を効率的に増やす

- アップセル・クロスセルを前提にした営業・プライシング戦略

- “自然と継続される”プロダクト設計とカスタマーサクセス支援

- 解約率を下げるためのタイムリーな支援とナッジ設計

- 獲得〜維持の全体最適によるLTV/CACバランスの改善

それでは、一つずつ見ていきましょう。

1.LTVの高い見込み顧客の母集団を効率的に増やす

LTVが将来高くなりそうな見込み顧客の母集団を、効率的に増やしていきましょう。

前章で述べたように、まずは「顧客データをスコアリングすることによって、自社にとって注力する価値のあるターゲットを絞り込み、選抜する」というプロセスが必要です。

ただしその際、「正しい顧客(自社製品の価値を正しく理解してくれている顧客)の数を増やす」という認識を持ちながら取り組むことがカギとなります。「ビジネスの課題解決のために、この製品を長期的に利用することが必要だ」「この製品を利用するために予算を投じてもよい」という意思を持つ顧客は、LTVが高くなると期待できるからです。

よって、既にLTVの高い顧客が多くいるチャネルを特定し、そこに広告施策やSEO施策、営業資源を集中させていくことが有効です。具体的な施策としてリターゲティング広告、ABM広告(Account-Based Marketing広告)、業界特化型イベント出展などが考えられるでしょう。

2.アップセル・クロスセルを前提にした営業・プライシング戦略

将来的には、アップセル・クロスセルをしてもらうことを前提にした営業・プライシング戦略を用意しましょう。SaaSでは「月額課金+従量課金(利用人数追加)」などで顧客単価を上げる仕組み(プライシング設計そのものに「将来的な単価向上」を織り込むこと)が想定されます。

なお、契約前の商談時点から、将来のアップセルを前提とした提案テンプレートを用意することがおすすめです。具体的には、たとえば「まずは小さなプランから利用を始めて、後々必要に応じて上位プランへの切り替えや、利用人数に応じた従量課金が可能です」といった話を伝えましょう。

3.“自然と継続される”プロダクト設計とカスタマーサクセス支援

契約を結ぶことができた後は、“自然と継続される”プロダクト設計と、カスタマーサクセス支援も重要です。

たとえばSaaSであれば、サービス活用頻度・ログイン頻度を高めることで、顧客は製品への理解が次第に深まります。その結果、価値を正しく理解できるようになるため、長期利用や、購買回数増加につながると期待できます。

よって、

- 継続利用を促すコンテンツ施策(例:製品の活用法を定期的に案内する)

- オンボーディングプロセス(カスタマーサクセスチームを強化して、導入したものの活用・定着に苦戦している顧客を支援し、満足度を高める)

- NPS調査(顧客満足度調査を定期的に実施して、定量・定性的に製品・サービスの改善点を掴む)

などの施策も必要です。顧客に対して「買わせる」アプローチではなく「使い始めたら、気づいたら離れられなくなった」というサービス設計にすることがカギです。

4.解約率を下げるためのタイムリーな支援とナッジ設計

解約率を下げるためのタイムリーな支援と、「ナッジ設計」についても取り組みを進めましょう。

たとえば、解約前兆(利用頻度減・NPS悪化など)を検知したら、バックオフィスにアラートが届いて、そのアラートに対し「迅速に顧客を訪問して相談に乗りに行く」といった対応体制を整備しましょう。長期利用者の声を活用したストーリー共有、継続キャンペーンの設計も有効です。

また、カスタマーサクセス/サポート部門のKPIを「契約更新・継続価値」に転換していき、「更新・継続が重要だ」と社内で共通認識を持てるようにしましょう。

なお、「ナッジ設計」とは、ユーザーから「望ましい行動」を自然と引き出せるように、製品利用環境や選択肢の出し方を設計する手法のことです。よって、UI設計をするスタッフや、制作部門との目的共有・連携も重要だといえます。

<例>

- オンボーディング:ステップ形式のUIで「あと少しで完了」の表示を出すことで完了率UP

- 継続率改善:休眠寸前ユーザーに「前回の利用から〇日経っています」のメールを送る

- 営業支援:トライアル終了直前に「利用継続の8割は今週中に決まります」と伝える

- フォーム入力:デフォルトで「無料メルマガ登録に同意する」がONになっている

- 広告LP:価格ではなく「30日間返金保証あり」の訴求で不安を軽減する

参考:(PDF) NUDGE: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness,Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness.

5.獲得〜維持の全体最適によるLTV/CACバランスの改善

獲得〜維持の全体最適によるLTV/CACバランスの改善を図りましょう。

この記事では「LTV ÷ CAC ≧3」という式が繰り返し出てきますが、「CACをとにかく抑えよう」という発想に偏るのではなく、「同じコストでより高LTVの顧客を獲得できること」が理想です。高LTVの顧客であればあるほど、将来的に自社にもたらしてくれる経済的利益が大きくなると期待できるからです。

よって、広告・営業チャネルの費用対効果を定期的に見直し、低パフォーマンス媒体は排除していく判断も必要です。

さらに、MAツールなどを活用して、自動スコアリング機能の活用など、自動化できるプロセスを積極的に取り入れることや、リファラルマーケティングの強化(LTVの高い既存顧客に、新たな見込み顧客を紹介してもらう)など、人的コストを抑える工夫も取り入れるとよいでしょう。

まとめ

本記事では、広告・CRM・収益構造を「LTV中心で」設計する考え方について整理したうえで、LTVを起点としたマーケティング・営業戦略について具体的に解説してきました。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。本記事が、貴社において「LTV起点」でマーケティング・営業戦略を策定するうえでの一助となれば幸いです。

大手ネット広告代理店に新卒で2006年に入社し、一貫して広告運用に従事。

緻密な広告運用をアルゴリズム化し、誰もが高い広告効果を得られるようShirofuneを2014年に立ち上げ。

2016年7月に国内No.1を獲得し、2022年までに国内シェア91%を獲得。

2023年から海外展開をスタートし、現在までに米大手EC企業や広告代理店への導入実績。

2025年3月に米国広告業界で最古かつ最大級の業界団体である全米広告主協会からMarketing Technology Innovator AwardsのGoldを受賞。