LTV(顧客生涯価値)とは?言葉の定義や意味、計算方法や向上施策についてわかりやすく解説

- 菊池 満長

Peter Drucker(ピーター・ドラッカー)氏は「企業の目的は顧客の創造である」と述べました。(引用:顧客創造のために不可欠な「マーケティング」と「イノベーション」。【ドラッカーの格言から学ぶマーケティング入門 第1回】)

顧客を創造し、維持し、利益を最大化することがビジネスの基本です。しかし、どの顧客を獲得し、どのように取引を増やすかは簡単な課題ではありません。

そこで重要なのが LTV(顧客生涯価値:Life Time Value) です。LTVとは、1人の顧客が生涯にわたって企業にもたらす価値を示す指標で、投資の最適化やマーケティング施策の改善に不可欠です。デジタルツールの進化により、過去の購買データだけでなく、将来の売上予測まで活用できるようになり、LTVを正確に把握することが競争力強化につながっています。

本記事ではそんな「LTV」について、言葉の定義、計算方法や計算に使用する重要指標、活用シーン、LTV最大化の施策や向上に成功した事例まで、網羅的にわかりやすく解説します。

LTV(顧客生涯価値)とは

LTV(顧客生涯価値:Life Time Value)とは、「一顧客との取引が始まってから完全に取引終了するまでに得られる総利益」を指す指標です。一顧客とは、BtoBでは1企業、BtoCでは1人の一個人です。(参考:インターネット広告基礎用語集(JIAA))

LTVという概念は、1988年の英国のコンサルタントRobert Shaw 氏の著書『Database Marketing』において、事例とともに指標として紹介されたのが起源といわれています。

その後、顧客一人ひとりの購買行動やニーズをもとに個別にマーケティングを行う考え方・概念であるOne to Oneマーケティングや、購入履歴や属性情報(年齢・性別・地域)、アンケート回答などをお客様一人ひとりと紐づけて、管理・蓄積した顧客データベースであるCRM(顧客関係管理:Customer Relationship Management)の広がりにより、結果を測るための数値としてLTVが重視されるようになりました。(引用:『実践!LTV最大化 (顧客の生涯価値を上げまくる!有名企業との25年間の取組で習得した生涯顧客の育て方)』)

近年では、デジタル化によりLTVを数値化して即座に把握できるようになったため、ビジネスの意思決定に欠かせない指標となっています。

LTVの定義・考え方

垣内勇威氏の著書『LTV(ライフタイムバリュー)の罠 』では、LTV(顧客生涯価値)には、企業視点と顧客視点の2つの定義があるとされています。

- 企業視点:企業に対して、1人の顧客が一生涯でもたらしてくれる利益の合計額

- 顧客視点:顧客に対して、企業がもたらしてくれる価値の総量(経済的価値や満足度など)

LTVを企業視点での定義で使用している人は多いと思いますが、顧客視点での定義として使用している人はまだ少ないのではないでしょうか。

企業視点ばかりが先行してしまうと、顧客視点での経済的価値や体験価値、満足度などがおろそかになってしまいます。結果として競合他社への流出につながり、企業視点でのLTVも大きく低下してしまうでしょう。LTVについて考えるときには、ぜひ顧客視点でも考えることを意識づけてみてください。

従来のKPIとLTVとの違い

従来から指標として活用されているKPIとLTVには、どのような違いがあるのでしょうか。

KPI とは「Key Performance Indicator」の略で、日本語では「重要業績評価指標」と訳されます。目標を達成するための活動が順調に進んでいるのかを、途中で確認するためのマイルストーンとして設定するケースが多く、その用途は主に短期的な業績管理です。

一方、LTVは1人の顧客が生涯にわたって企業にもたらす全体の価値で、主な用途は長期的な収益予測です。生涯とは場合によっては何年間にもわたるため、そもそもこの2つの指標は目的も異なれば、時間軸も異なります。また、上述のようにKPIはタスク単位で単一指標で計測しますが、LTVは複数指標を組み合わせてトータルの価値を算出します。

KPIは目標達成に向けた短期施策の評価に用いられ、LTVは長期的な収益予測をもとにした経営判断やマーケティング戦略の最適化などに活用される、と覚えておくと両者の違いが理解しやすいでしょう。主な違いを表にまとめましたので、あわせてご覧ください。

| KPI | LTV | |

| 目的 | 短期的な業績管理 | 長期的な収益予測 |

| 時間軸 | 1週間、1カ月、四半期など短期的指標 | 顧客と生涯にわたる長期的な取引額の予測指標 |

| 計測する単位 | 取引単位(PV、CVR、CPAなど) | 顧客単位での総合的な価値評価 |

| 経営判断への活用 | 短期的な施策判断(マーケティング、セールの状況把握など) | 長期的な投資判断(顧客獲得コスト許容額、サービス改善など) |

| 評価方法 | 単一指標での評価 | 複数指標を組み合わせた総合評価 |

LTVを把握するメリット

企業の営業活動において、マーケティング部門は基本的に費用だけが集計され、収益は営業部門に計上されることが多い、いわゆるコストセンターです。

つまり、高い成果をより低いコストで得られる方が成功とみなされるため、成果に対してどの程度コストをかければよいか悩んでいるという方は多いのではないでしょうか。そのように悩んでしまう理由は、企業ごとに商品の価格も顧客の行動パターンも異なり、正解のない世界だからです。

そこでまず行いたいのは「LTVを把握すること」です。LTVを把握しておくことで、CAC(Customer Acquisition Cost:顧客獲得コスト)の最適化、ROI(Return On Investment:投資対効果)の最適化、ターゲティングの最適化など、さまざまなメリットが得られます。1つずつ見ていきましょう。

1.ユニットエコノミクスの計算が可能になる

ユニットエコノミクス(Unit Economics)とは、ビジネスの持続可能性や収益性を測るために、1つの「ユニット(単位)」あたりの収益とコストを分析する手法です。ユニットの単位はビジネスモデルによって異なりますが、たとえば ECサイトでは1つの商品、サブスクリプションモデルでは1人の顧客(ユーザー)をユニットとするのが一般的です。

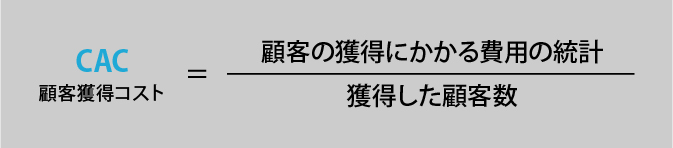

ユニットエコノミクスを評価する際、特に重要となるのが LTV と CAC(Customer Acquisition Cost:顧客獲得コスト) の2つの指標です。CAC とは、顧客を1人(または1社)獲得するためにかかる人件費や広告費などのコストを指し、この値が低いほど効率的に顧客を獲得できていることを意味します。

計算式:

CAC=マーケティング費用 / 獲得した新規顧客数

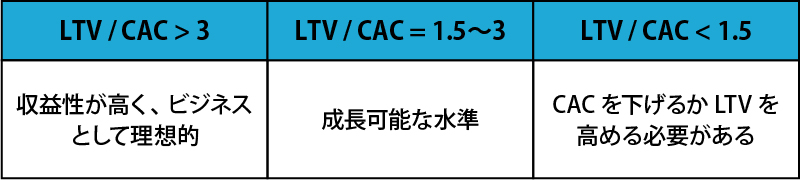

基本的に、LTVは売上げ、CACは支出と考えることができるため、LTVがCACを上回る場合、そのビジネスは収益性が高く持続可能であるといえます。一方で、CACがLTVを超えてしまう場合、顧客獲得コストが利益を上回る(赤字になる)ため、ビジネスモデルの継続が困難になる可能性があるでしょう。

LTVとCACの適切なバランスは業界やビジネスモデルによって異なるものの、一般的には3:1が望ましいとされています。

海外のデータではありますが、米国のマーケティング会社First Page Sage が、約30業界のLTV対CAC比率ベンチマークを掲載していますので、こちらもぜひ参考にしてください。

LTV対CAC比率ベンチマーク|First Page Sage

LTVとCACのバランスを正しく把握することで、事業の持続可能性や収益性を定量的に評価できるようになります。そのためLTVを向上させ、CACを削減することが、健全なビジネス成長の鍵となるのです。

2.ROI(費用対効果)の正確な測定が可能になる

ROIとは「Return On Investment」の略で、投資した費用に対する利益の割合を表す定量的な指標です。

まず初期段階では、マーケティング活動のすべてが投資になります。つまり赤字が先行する形です。。

そこから1人2人と顧客が増え、売上げが立ってくると、初回購入など初期の取引額をもとにしたROI自体は計算できます。しかしこれは正確な値ではなく、初回購入してくれた顧客が2回目以降の継続購入をした場合など、長期的な視点が欠けています。そこで登場するのがLTVです。LTVを把握することで、顧客が生涯に渡って自社にもたらしてくれる収益を把握できるので、より正確なROIを計算できます。

上述のようにLTVを把握できていると、短期的には赤字に見える広告施策でも、長期的には収益性が高いときもあると判断できるので、近視眼的にならずに施策を検討できます。

3.ターゲティングの最適化ができる

LTVを把握することで、新規顧客の開拓を行う際のターゲティングを最適化できます。

イタリアの経済学者Vilfredo Pareto(ヴィルフレッド・パレート)氏が発見した「パレートの法則(80:20の法則)」はビジネスにも応用されており、売上げの8割は上位2割の顧客によってもたらされるということは広くいわれています。

書籍『実践!LTV最大化 (顧客の生涯価値を上げまくる!有名企業との25年間の取組で習得した生涯顧客の育て方)』では、同じ意味合いで「2:8の法則」として紹介されています。

つまりすべての顧客に均等にリソースを割くのではなく、LTVが高い2割の顧客にリソースを集中投下することで、売上げベースだと8割の顧客に展開したことと同義になります。その結果、多くの割合の売上維持を効率的に行えるので、マーケティング全体の効果を高められます。

新規顧客においても、そのLTVが高い2割に該当するセグメントと似た属性にターゲットを集中させることで、より効率的に売上げを高めていくことができます。

4.リマーケティング戦略の立案が容易になる

既存顧客のLTVを分析することで、適切なリマーケティング(既存顧客や過去自社サイトに訪れたユーザーへ向けて再訪問を促すマーケティング手法)のタイミングと方法を特定できます。

たとえば、既存顧客の中でもLTVが高い層の特徴や購買傾向を分析することで、その層に対して、定期的に購入する商品の新バージョンや関連商品を紹介するなど、アップセル・クロスセルの提案を行うリマーケティングを立案できます。

一方、LTVが低い顧客についてもリマーケティング戦略を立てることが可能です。LTVの低い顧客において自社商品の認知度がそれほど高くないと仮定した場合は、彼らの関心を引きそうな商品を定期的に提案するのも効果的でしょう。

また、未購入の商品がカート内にある顧客のLTVが低い場合は、カート内に商品が残っていることを知らせるリマインダーを送るなど、対象ごとに適切なリマーケティングの立案が可能になります。

なぜ今ビジネスにおいてLTVが重要視されているのか

LTVという指標が重要視されてきた背景には、日本の少子化による市場縮小、サブスクリプション型ビジネスモデルの一般化、One to Oneマーケティングの普及があります。

1.新規顧客の獲得難易度は高い

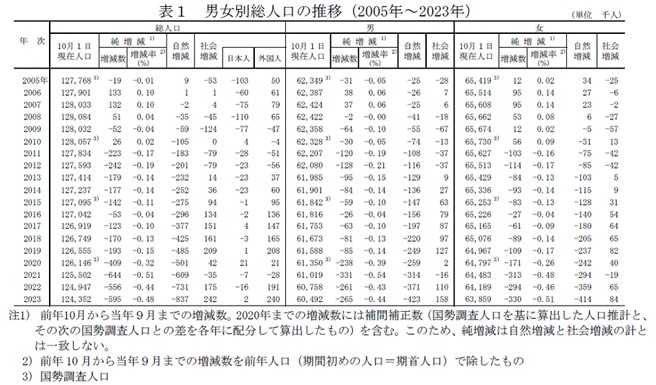

総務省統計局の調査によると、日本の総人口は2010年以降は毎年減少し続けています。人口が減るということは、つまり顧客になる可能性のある人数が減るということなので、新規顧客の獲得難易度は上がっていきます。

(出典:人口推計〔2023年(令和5年)10月1日現在〕)

さらに市場は似たような機能や性能を持つ製品で溢れて飽和状態となっています。顧客へ他社製品との差別化ポイントの訴求が難しくなっていたり、昨今のサードパーティクッキーの規制によって、ターゲティング精度の低下やパーソナライズの制限など広告面での影響もあったりと、さまざまな要因から新規顧客獲得のハードルはますます上がっています。

アメリカのコンサルティング大手ベイン・アンド・カンパニーのFrederick F. Reichheld(フレデリック・F・ライクヘルド)氏が提唱した「1:5の法則」では、「新規顧客に商品を販売するには、既存顧客に販売する場合の5倍のコストがかかる」といわれています。(引用:『LTV(ライフタイムバリュー)の罠 』)

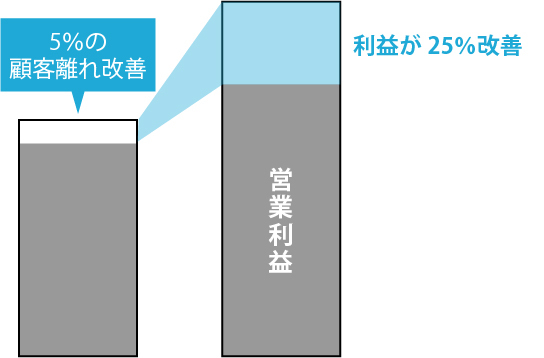

さらにライクヘルド氏が提唱したもう1つの法則である「5:25の法則」では、顧客の離脱率を5%改善すれば、利益額が25%改善されるといわれています。(引用:『実践!LTV最大化 (顧客の生涯価値を上げまくる!有名企業との25年間の取組で習得した生涯顧客の育て方)』)

つまり莫大なコストを払って新規顧客を焼畑的に開拓し続けるのではなく、既存顧客の満足度を高め、LTVを最大化することで、コストを抑えつつ収益を拡大していくのが望ましいといえます。幸い、既存顧客の満足度は、SNSでの口コミや拡散によって結果的に新規顧客獲得にもつながります。 常に自社の顧客視点でのLTV(顧客が企業から得られる価値)を高める意識が必要です。

2.サブスクリプション型ビジネスモデルの普及

買い切り型のビジネスモデルから、月単位もしくは年単位で使用料を支払うことでサービスを契約して使用するサブスクリプションモデルが普及し、今や日本でもスタンダードなビジネスモデルになっています。

NetflixやSpotifyなどの動画や音楽の配信サービスを使う方は珍しくありませんし、最近では洋服や自動車のサブスクも登場しています。

BtoBも同様で、企業が自社でソフトウェアを一から開発するのではなく、SaaS(Software as a Service:サービスとしてのソフトウェア)と呼ばれるサブスクリプション型のシステムの利用普及が進んでいます。

Microsoft 365などのビジネスツール、チャットワークやSlackなどのメッセージサービス、SalesforceやHubSpotなどのCRM(顧客管理システム)などが代表的です。自社開発するよりも低予算でソフトウェアサービスを活用できるので、サブスクリプションモデルは素晴らしいビジネスモデルです。

一方で、サービス提供企業側の視点で考えると、サブスクリプションモデルは競合が多く、顧客がサービスに満足できていない場合、短期間で別のツールに乗り換えられてしまうなど、解約されやすいビジネスモデルです。

そのため、顧客満足度を維持もしくは高め続ける必要があります。顧客に貢献し評価され続けることで成り立つビジネスモデルであり「美しいビジネスモデル」とも表現されますが、支持され続けるためには、常に顧客の事業への貢献をし続けなければなりません。そこで、顧客視点のLTV(顧客が企業との関係を通じて得られる全体的な価値)が非常に重要になります。

また、サブスクリプションモデルは初期の顧客獲得コスト(CAC)が高く、損益分岐点に達するまで長期間を要するビジネスモデルでもあるため、その間のコストコントロールが重要です。

3.One to Oneマーケティングの主流化

One to Oneマーケティングとは、前述の通り「顧客1人ひとりの購買行動やニーズをもとに個別にマーケティングを行う手法」のことです。その目的は、顧客一人ひとりのニーズに合わせた最適な体験を提供することで顧客ロイヤリティを醸成し、長期間にわたって関係を維持できるため、LTVを最大化することにあります。

One to Oneマーケティングは最近注目を浴びているワードではあるものの、実はまだデジタルのない時代、ひいては江戸時代の呉服屋でも行われていたなど、個人商店を中心に自然と行われてきた手法です。(参考:三越伊勢丹グループの挑戦の軌跡~個客業への変遷~)

ですが、この手法は顧客数が増えると莫大な手間暇を要するため、近代化とともにテレビCMや雑誌広告など顧客を層でとらえる「マスマーケティング」が主流になっていきます。日本でも高度成長時代~バブル期は、マスマーケティングで大きな成果を上げられました。

しかし、現代の日本は社会が成熟し必需品がほとんどの人に行き渡るようになりました。「欲しいものがあまりない時代」といわれ、購買ニーズは個人の趣味嗜好や考え方によって多様化しています。

そうした経緯から、再びOne to Oneマーケティングが注目されるようになりました。

「One to Oneマーケティングは顧客数が増えると莫大な手間を要する」と前述しましたが、現代ではテクノロジーの発達により、企業はさまざまな顧客に関するデータを入手できるようになったため、ローコストで実現できるようになっており、LTV向上を重要指標に置く企業が増えています。

LTVの計算方法と重要指標

LTVには複数の計算方法があり、適切な計算式はビジネスモデルによって異なります。また、顧客との取引は現在進行形で進んでいるものなので、LTVはあくまで「現時点での予測指標」であり100%の精度ではないことを理解しましょう。それでも、計算式があることで、手探りでマーケティングを行うような状況を避けられるので、活用メリットは大きいといえます。

代表的な計算方法

もっともシンプルで代表的な計算方法は以下です。

- LTV = 平均購入単価 × 平均購入回数

たとえば、とあるコンビニエンスストアにおいて、顧客の平均購入金額が600円で、一人あたり月に約10回利用し、平均取引期間が10年というデータがあるなら、LTVを以下の計算で求められます。

- LTV=平均購入単価600円×10回×12カ月×10年=72万円

つまり、顧客は生涯でそのコンビニに対して72万円の価値がある、ということが導き出せます。

全顧客のLTVの平均値は属性や購買行動によってセグメントを行わないで算出できるため、もっとも簡単に算出できる指標です。より実践的なLTVの計算方法に関しては、後ほど詳しく紹介します。

LTVを計算する際の指標は企業によって異なる

LTVを計算する際に使用する指標は、企業やビジネスモデルによって異なります。

世の中には、SaaSなど毎月支払いが発生するサブスクリプションモデルもあれば、生涯に1〜2度しか利用しないブライダルサービス、葬儀サービス、分譲住宅の購入などのビジネスモデルもあり、一概にこれがLTVの鉄板の計算式だといえる完璧な式はありません。

そのため、自社の商品の性質や購買頻度、解約率など、計算式に必要な指標や数値を導き出し、計算式をカスタマイズする必要があります。

では、実際にLTVの計算をする際によく使われる指標について、見ていきましょう。

あわせて知っておきたい重要指標

ここからは、LTVの計算式に使用されることの多い代表的な指標および関連用語を解説します。マーケティング用語は英単語の頭文字を組み合わせた略語が多いのでわかりづらく感じますが、一つひとつはシンプルな単語と意味なので、順に見ていきましょう。

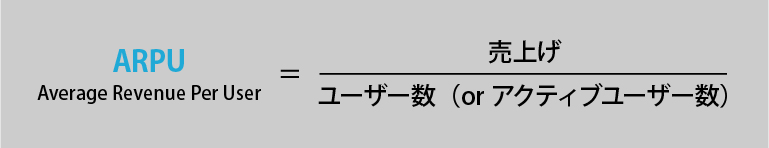

1.ARPUとARPA

ARPU(Average Revenue Per User:1ユーザーあたりの平均収益)とは、加入者1人当たりの一定期間内の平均売上です。「Average =平均」「Revenue=収入」「 Per User=ユーザーごと」という単語の組み合わせです。

計算式は以下のとおり、売上げ÷ユーザー(顧客)数で計算します。1年間で1000万円の売上げがあり顧客が10社なら、年間のARPUは100万円。月に100万円の売上げで顧客数が10社なら、月間のARPUは10万円となります。

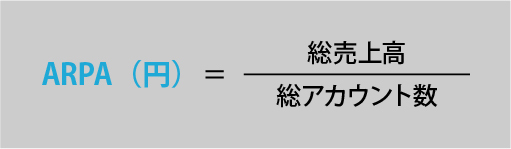

似た言葉に、ARPA(Average Revenue Per Account:1アカウントあたりの平均収益)という指標があります。こちらはユーザー数でなくアカウント数での計算になるので、計算に使用する分母が異なります。

わかりやすく動画のサブスクを例に考えると、1アカウントの契約で家族3人分ユーザーを作成した場合、ARPUの指標だと3で計算しますが、ARPAだと1で計算します。

このようにどちらもLTVを算出する際に使用できる指標でありながら、ユーザー単位で計算するか、アカウント単位で計算するかの違いがあります。どちらの指標が自社にあっているかは、提供しているサービスを把握した上で検討するとよいでしょう。

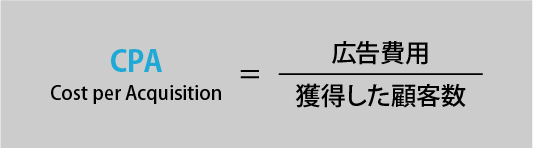

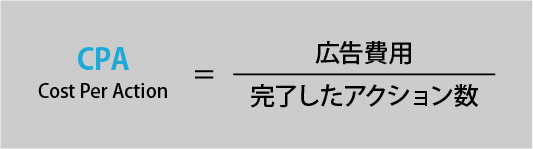

2.CPAとCAC

CPAとは、Cost per Acquisition(顧客獲得単価)またはCost per Action(アクション単価)の略語です。どちらも広告の費用対効果を評価する際に使用される点および頭文字が同じですが、それぞれ意味は異なります。

まずCost per Acquisition(顧客獲得単価)とは、広告を経由して、1回のコンバージョン(1人の顧客)を獲得するのにかかったコストのことです。商品の購入や有料の会員登録、アプリのインストールなど、顧客になったタイミングで使用します。

「顧客を1人獲得するのにかかったコスト」と聞くと、前述したCAC(Customer Acquisition Cost:顧客獲得コスト)と同じ意味では? と思った方もいらっしゃるかもしれません。確かによく似ていますが、目的や計算方法が異なります。

Cost per Acquisitionは主に「広告経由での1回のコンバージョンにかかったコスト」を把握するのが目的です。一方で、CACはビジネスの成長戦略や収益性の分析を目的に「1人の顧客を獲得するためにかかった総コスト」を算出します。広告費だけでなく営業活動費や人件費、マーケティングツールの費用など、より広範なコストが含まれます。

計算式:

CAC = 営業・マーケティング関連の総コスト / 獲得した顧客数

一方Cost per Action(アクション単価)は、1人のユーザーが広告によって特定のアクションを行った1回当たりのコストのことです。特定のアクションは、顧客になったかどうかに限らず、無料のメルマガ登録やフォーム送信などでも使用する点は、Cost Per Acquisitionとの違いといえます。

3.MQLとSQL

MQL (Marketing Qualified Lead) とは「マーケティング部門が獲得した有望な見込み客(リード)」です。営業に引き渡すほどの見込み度は高くないものの、将来的に有望な見込み客であり、マーケティング活動の成果を測る指標として活用します。

一方SQL(Sales Qualified Lead)とは「営業部門が有望と認定した見込み度が高いリード」であり、マーケティング部門やインサイドセールスが営業部門に引き渡せる段階の見込み客を指します。

いずれもLTVの計算に直接は使いません。ですが高いLTV顧客を特定し、MQLおよびSQLの基準を最適化することでCACの改善につなげられるなど、LTVを向上させるための指標として活用できます。将来の売上予測に大きく関係する指標ですので、常に注視しておきましょう。

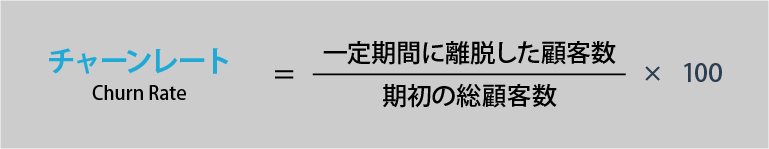

4.チャーンレート

チャーンレート(Churn Rate:解約率)とは、一定期間内(1カ月、半年、1年等)に顧客やユーザーが離脱(解約や退会など)した割合を表す指標です。以下の計算式で求めます。

チャーンレートは、特にサブスクリプション型ビジネスモデルにおいては非常に重要視され、低ければそれだけ顧客満足度が高いということの裏返しでもあります。

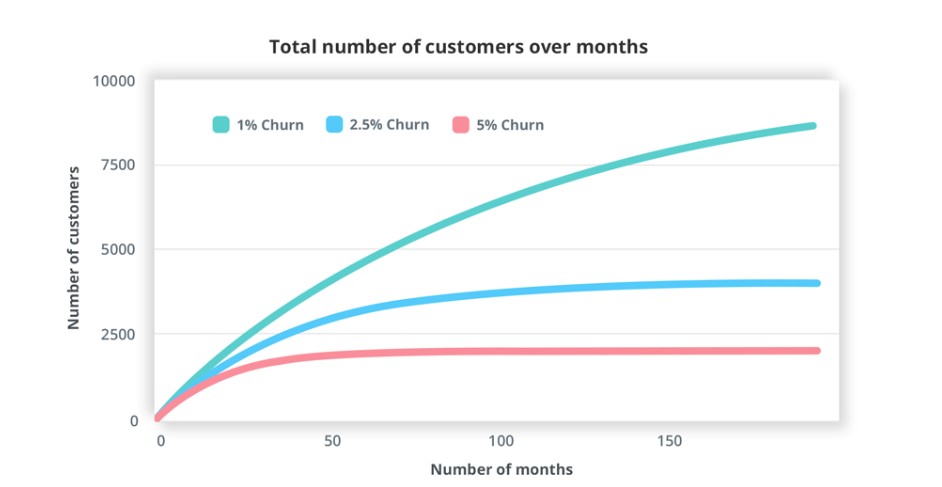

以下はCRMなどのSaaSを提供するZOHO社が、自社収益予測ツールを活用してシミュレーションしたチャーンレートごとの収益予測の差を表した表です。

チャーンレートが1%、2.5%、5%の場合のそれぞれの顧客数の伸びをグラフにしていますが、当初はわずかな差であっても、年月が経過すればするほどこれほど大きな利益の差になります。

前述した「5:25の法則」でも、5%の離脱を改善すれば、25%の売上改善につながると記載しましたが、それほど顧客が離脱しない=LTVが向上するということなので、チャーンレートは重要な指標なのです。具体的な計算方法に関しては、後ほど出てくる計算方法の章で詳しくご紹介します。

(出典:ZOHO.com)

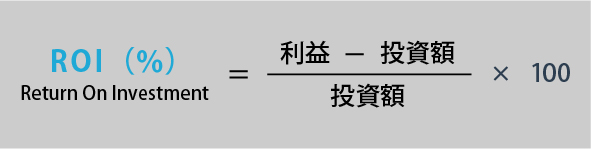

5.ROI

ROI(Return On Investment:費用対効果)は、広告やプロモーションなどのマーケティング活動に投じたコストに対して、どれだけの利益(商品の売上げ、契約、資料請求の件数など)が生まれたかを測る指標です。ROIは利益と投資額の2つの値から求められます。

参考サイト:インターネット広告基礎用語集(JIAA)

ROI と LTV には、マーケティングやビジネスの収益性を評価する上で密接な関係があります。簡単にいうと、ROIは「特定のマーケティング施策がどれだけ利益を生んだか(短期的な視点)」 を測る指標で、LTV は 「1人の顧客が生涯にわたって企業にもたらす利益(長期的な視点)」 を測る指標です。

ここでいう「利益」の大部分は、LTV(顧客生涯価値)によって決まるため、LTVが高いほどROIも向上しやすくなります。

LTVの実践的な計算例

ここでは、実際のLTV(顧客生涯価値)の計算例を紹介します。LTVの算出方法は、業界やビジネスモデルによって異なり、さらに同じ業界内でも複数の計算式が存在します。しかし、どの計算式を用いても大きな問題はありません。目的に応じて適切な式を選び、複数の指標を併用することが重要です。

1.サブスクリプションモデルの場合

サブスクリプション(サブスク)型のビジネスは、毎月または毎年、定額料金を支払うことで継続的にサービスを利用するモデルです。

このモデルは収益予測がしやすいというメリットがありますが、チャーンレート(解約率) も考慮する必要があります。そこで、LTVを算出する2種類の計算式を紹介します。

計算式1:LTV = 平均購入月単価 ×平均継続期間×粗利率

この計算式では、1カ月あたりの平均購入額と顧客の平均継続期間に粗利率を掛けることで、顧客1人あたりの純粋な収益を求めます。

例:

- 月額単価: 5000円

- 平均継続期間: 24カ月

- 粗利率: 70%

LTV = 5000円 × 24カ月 × 0.7 = 8万4000円

この場合、1人の顧客が生涯にわたって企業にもたらす利益は8万4000円 となります。

計算式2:LTV = 顧客の平均単価 × 粗利率 ÷ チャーンレート

こちらはチャーンレート(解約率)、粗利益率がわかっている場合の計算式です。チャーンレートを活用することで、顧客がどれくらいの期間サービスを継続するかを考慮したLTVを算出できます。

例:

- 月額単価: 5000円

- 平均継続期間: 24カ月

- 粗利率: 70%

- チャーン率5%

LTV = 5000円 × 0.7 ÷ 0.05 = 7万円

この場合、1人の顧客が生涯にわたって企業にもたらす利益は7万円 となります。

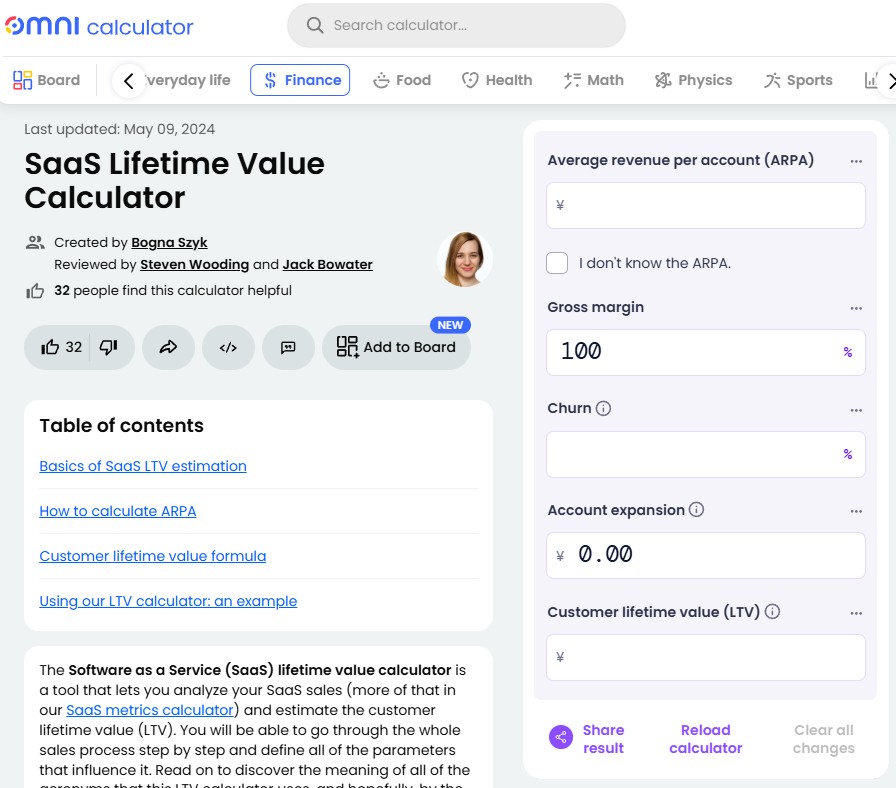

海外のサービスですが、以下のようなSaaSのLTVを計算してくれるツールを使うと、簡単にLTVを計算できます。たとえば、ツール内で「アカウントあたりの平均収益(ARPA)〔英語版:Average revenue per account (ARPA)〕」の項目に 5000円 を入力した場合のスクリーンショットを下に貼り付けました。

このようなツールを活用することで、より正確なLTVを把握し、マーケティングや投資判断の精度を高められます。

(出典:https://www.omnicalculator.com/finance/saas-ltv)

2.ECサイトの場合

ECサイトの場合は、サブスクリプション型ビジネスとは異なり、ユーザーごとの購入頻度や単価もさまざまです。利用しない期間があっても、解約率はサブスク型より低いため以下の計算式を用います。

計算式:LTV=平均購入単価×年間平均購入数×平均継続年数×粗利率

例:

- 平均購入単価: 1万円

- 年間平均購入回数: 3回

- 平均継続年数: 2年

- 粗利率: 40%

LTV = 1万円 × 3回 × 2年 × 0.4 = 2万4000円

この計算式では、購入頻度や継続年数を考慮することで、1人の顧客が生涯にわたってもたらす利益を算出できます。

ECサイトでは、定期購入・メルマガやLINEを活用したリピーター施策により、年間の購入回数や継続年数を伸ばすことでLTVの向上が可能です。

3.高価格帯の商品を取り扱う場合

ブライダル関連の商品・サービス、車や不動産などの高額商品を扱うビジネスでは、1回の購入額が大きいため、単純な購入回数の増加だけでなく、追加購入や紹介による売上げの影響を考慮することが重要です。このため、以下のような要素を含めたLTVの計算式を使用します。

計算式:LTV = (初回購入額 × 初回購入粗利率) + (追加購入期待値 × 追加購入粗利率) + (紹介売上期待値 × 紹介売上粗利率) – 顧客維持コスト

例:

- 初回購入額:100万円

- 初回購入粗利率:40%

- 追加購入期待値:50万円(3年以内の追加購入予測額)

- 追加購入粗利率:45%(接客コスト減により向上)

- 紹介売上期待値:30万円

- 紹介売上粗利率:40%

- 年間顧客維持コスト:3万円

- 想定継続期間:5年

LTV = (100万 × 0.4) + (50万 × 0.45) + (30万 × 0.4) – (3万 × 5)= 40万 + 22万5000 +

12万 – 15万= 59万5000円

この計算式では、追加購入や紹介による売上げを考慮することで、より実態に近いLTVを算出できます。

特に高価格帯の商品では、リピート購入や口コミによる紹介が重要な収益源となるため、LTVを高めるために、リピーター向けの特典提供、顧客紹介プログラムの導入、アフターサービスの強化が有効施策となります。

LTV算出のための重要指標を導き出す手法

LTVは既存顧客のマーケティングに活用することも、予測指標として新規顧客のマーケティングに活用することも可能です。しかし、前述のようにLTVの算出に必要な重要指標はビジネスモデルによって異なるため、以下のステップに沿って、自社なりの最適な計算手法を導き出しましょう。

1.自社のビジネスモデルを理解する

LTV(顧客生涯価値)を算出するためには、自社のビジネスモデルを理解するのが第一歩です。

主なビジネスモデルの例:

- 製造販売業(例:家電、自動車など)

- 不動産業(例:住宅販売、賃貸管理など)

- 保険業(例:生命保険、自動車保険など)

- コンサルティング業(例:企業支援、戦略コンサルなど)

- 小売業(例:スーパーマーケット、個人商店、百貨店など)

- サブスクリプション(例:Netflix、Apple Music、Salesforce、BtoB SaaSなど)

- フリーミアムモデル(例:Spotify、YouTube、Dropboxなど)

- ECサイト(例:Amazon、楽天など)

- プラットフォームビジネス(例:Uber、Airbnbなど)

さらに、以下の要素を考慮すると、LTVを算出する上での重要指標が見えてきます。

LTV算出時に考慮すべきポイント:

- 買い切り型 or サブスク型?

- 買い切り型なら、顧客は生涯で何回購入する可能性があるか?

- 取引期間はどのくらいか?(短期 or 長期)

- BtoBかBtoCか?(重視すべき指標が異なる)

たとえば、SaaSビジネスにとってはチャーンレート(解約率)が極めて重要ですが、買い切り型なら気にする必要はありません。自動車や保険などの高単価商材では、顧客紹介が大きな売上要因になるため、重要度が増すケースもあるでしょう。まずは自社の売上構造をしっかりと分析し、どの指標がLTVに影響を与えているのかを特定することから始めましょう。

2.LTVの計算に使用する指標の値を把握する

ツールを導入しても、計算に使用する値を把握できていないとLTVが計算できません。LTVを算出するために最低限必要なデータをまず収集しましょう。

例:

- 顧客の平均購入単価(例:1回の平均購入額)

- ARPU(顧客1人当たりの平均収益)

- 平均購入頻度(例:年間の購入回数)

- 平均継続期間(例:顧客がサービスを利用し続ける年数)

- チャーンレート(解約率、サブスク型の場合)

- 顧客維持コスト(例:カスタマーサポートやリテンション施策のコスト)

- 粗利率(売上げに対する純粋な利益の割合)

とはいえ、すべてわからない場合もあるでしょう。その場合、わかっているデータをもとに計算式を選択してLTVを算出してください。ビジネスの成長に合わせて、必要なデータを段階的に収集して、精度を高めていきましょう。

3.実際に計算して、正しいかを検証する

LTVを算出したら、その数値が現実的であるかを検証しましょう。

検証方法

- 直感的な感覚と比較する

- 計算されたLTVが、マーケティング担当者や営業担当者の実感と大きく乖離していないかを確認する。

- 日々の顧客データを見ている担当者の直感も重要な指標になる。

- 過去の実際の収益データと比較する

- 各セグメントごとのLTVを計算し、過去の収益データと照らし合わせる。

- もし過去のデータとかけ離れた数値になっている場合は、計算式や前提条件を再検討する。

- 業界のベンチマークや競合データと比較する

- 業界ごとにLTVの目安が異なるため、自社のLTV/CAC比率(LTV ÷ CAC)が適切かを確認する。

- もし、業界の標準値とかけ離れている場合は、計算ミスや指標の設定ミスの可能性がある。

実際に計算してLTVを算出したら、導き出された数字が現実的であるかを検証しましょう。まずは、マーケティング担当者や営業担当者の体感と大きく乖離していないかを確認するのが大事です。日々顧客データと向き合っている担当者の感覚も立派な指標となります。

また、各セグメントのLTVを算出してみて、過去の収益データと照らし合わせてみましょう。かけ離れた数値になっている場合は、計算式や前提条件を再度見直すとよいでしょう。

さらに、もし業界のベンチマークとなるようなデータや競合他社のLTVがわかれば、自社のLTV/CAC比率と比較して適切かどうか確認してみましょう。

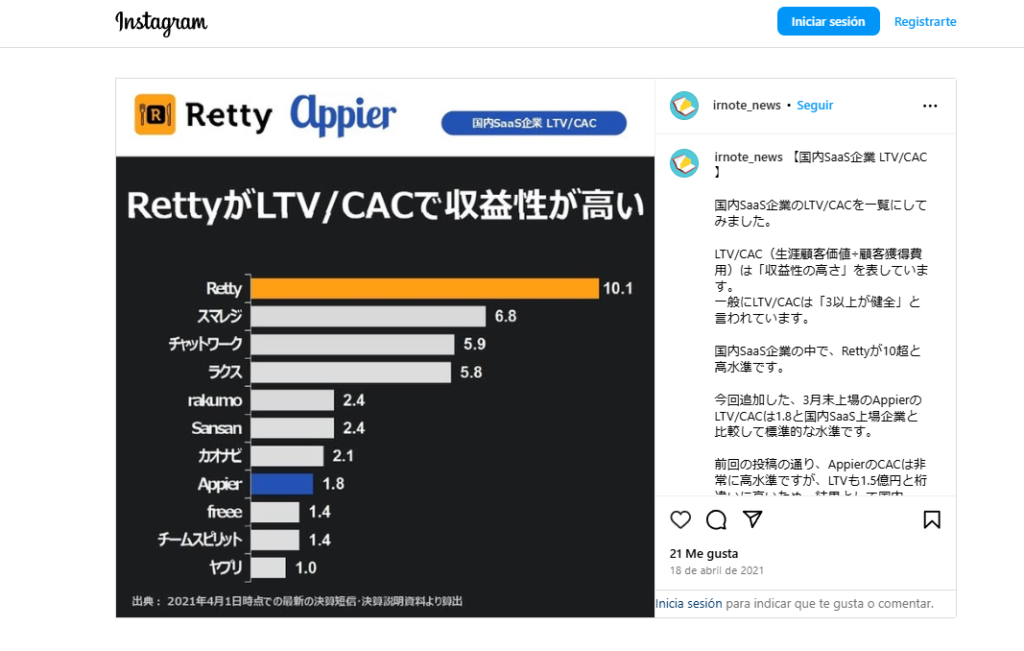

以下のようなランキングも公開されています。自社で算出したLTV/CAC比率が、同業界とかけ離れている場合は、計算ミスや指標の設定ミスなど、どこか間違っている可能性があります。

(出典:irnote_news)

LTVを向上させる戦略と施策

LTVとは、いわば各部署の日々のたゆまぬ努力の総合的な結果ともいえます。したがってどのような方向から着手してもある程度効果は見込めるでしょう。とはいえ、生産性を高めるための優先順位があります。ここでは、LTVを向上させる具体的な施策例について紹介します。

1.カスタマージャーニー内のボトルネックを解消する

カスタマージャーニーとは、顧客がブランドや商品を認知・購入・活用し、リピートに至るまでの一連のプロセスを可視化したものです。2020年の米国の調査では、優れたパフォーマンスを発揮している CX(Customer Experience:顧客体験) チームの 90% が、「カスタマージャーニーに基づくアプローチがLTVを決定する上で重要である」と認識していることがわかりました。

商品を買ってもらうまでの道のりは大変ですが、購入してもすぐ離れていく顧客が多いのは、カスタマージャーニーの後半にボトルネックがあると考えられます。

たとえば、購入・契約したもののすぐに離脱してしまうユーザーが多い場合は、オンボーディングに難があるのかもしれません。

FAQがあるから、ユーザーコミュニティがあるからと手薄にするのではなく、初回利用のハードルを下げたり、活用していないユーザー向けのフォローアップ施策を行ったりと、ユーザーの状況ごとにオンボーディングを最適化することが有効です。さらにカスタマーサポート窓口を明確にすることも良い施策でしょう。

前述した「5:25の法則(顧客の離脱を5%改善すると、利益が25%改善されるという法則)」があるように、カスタマージャーニー内の1つのボトルネックを改善するだけで、LTV向上に大きな影響を与える可能性があります。

2.顧客の平均購入単価を上げる

顧客は商品やサービスを利用する中で新たなニーズが出てきます。そのニーズに対応する形で、アップセル(上位プランへの誘導)やクロスセル(関連商品の提案)を行うことで、平均購入単価が上がり、LTVを向上させられます。

アップセル・クロスセルの具体策

- 上位プランの用意(例:SaaSならプレミアムプラン、ECなら高機能モデル)

- 関連商品の提案(例:ECならスマホ購入者にアクセサリーを提案)

- 顧客データを活用したパーソナライズ施策(例:購入履歴に基づくレコメンド)

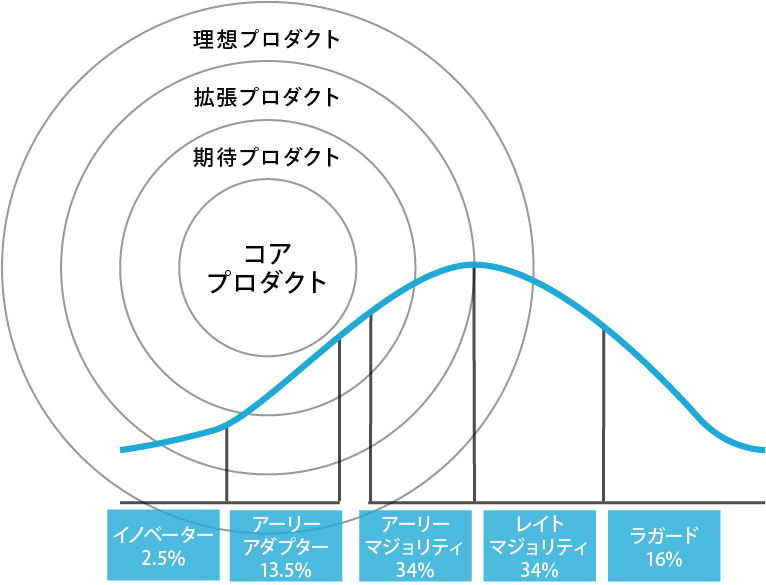

また「ホールプロダクトモデル」という考え方も重要です。これは初期はコア機能だけを提供し、徐々に顧客のニーズに応じて製品・サービスを拡充し、最終的に顧客の理想的なプロダクトを提供するという考え方です。

成功を収めているどの企業も、当初から100点満点の製品を提供していたわけではありません。顧客の不満やフィードバックに向き合い、商品をアップデートし、かつ適切な価格設定を行いLTVを高めることで継続的に成長しています。

(出典:『ホールプロダクトモデルとは?プロダクトマーケティング戦略で考えるべきこと』:LEAPT)

3.顧客の購入頻度を高める

顧客単価の引き上げが難しいビジネスモデルの場合、顧客の購入頻度を高める工夫がLTV向上の鍵になります。

ECサイトであれば、定期的なセールやポイントキャンペーン、クーポンの発行などの方法がよくとられます。Amazonや楽天などはこの手法を非常に巧みに取り入れており、いつのまにか経済圏にどっぷりつかっている方も多いでしょう。

BtoBの場合、営業担当者やインサイドセールス部門による継続的なフォローや提案が重要になります。また、BtoBでは、事業部制をとっており、事業部、支店、営業所がそれぞれ予算を持っている企業も少なくありません。もし1つの部署と取引ができたら横展開(紹介などで他事業部にアプローチするなど)することも重要です。企業全体での購入頻度も高まり、取引額も向上します。

4.購入継続期間を延ばす(チャーンレートを下げる)

SaaSやサブスク型サービスの場合は、既存顧客の継続率を向上させることがLTV最大化につながります。継続率を向上させる施策としては、適切なタイミングでの更新案内と特典の提供、長期契約者向けの優待プログラムの提供、競合サービスとの差別化ポイントの明示などが有効です。

顧客は常にもっとよい選択肢を探しています。そのため、継続利用のメリットを強調し、不満を解消する仕組みを整えることが重要です。

5.顧客獲得・維持にかかるコストを削減する

LTV向上のためには、不要なコストを削減し、利益率を改善することも有効です。パレートの法則(2:8の法則)で知られるように、多くの企業の8割の売上げを占めるのは約2割の顧客にすぎません。つまり、この2割の顧客のみにマーケティング予算を集中させるだけでも相当な効率化が見込めます。

もし、自社が予算的に厳しいということがわかっているのであれば、真っ先に取り組むべき施策かもしれません。

あるいは、以下のようにセグメントを分けて適切なマーケティングを行い、トータルコストを削減することもできます。

- 高LTVセグメント:特別なオファーやサービスを提供

- 中LTVセグメント:リピート率向上のためのインセンティブやリマインダー広告、次の購入で得られるボーナスポイントや特別なキャンペーンへの案内

- 低LTVセグメント:再購入を促すための教育コンテンツや初回購入後の割引を提供

LTVを向上させた成功事例

ここではLTVを向上させた企業の成功事例の中から、比較的わかりやすく再現性の高い施策を紹介します。

事例1 カスタマージャーニーの初期接点のハードルを下げる

やや古いデータですが、2014年のマッキンゼーの調査では、カスタマージャーニーマップなどのツールを使用する企業では、収益が10〜15%増加すると同時に、サービスコストが15〜20%削減されるというデータが出ています。

これは顧客の行動を理解し、適切なタイミングで適切なアプローチを行うことで、無駄なコストを減らしつつ、LTVを最大化することが可能であることを示しています。

たとえば、オートバイメーカーのハーレーダビッドソンは、バイクに興味はあるものの購入に至らない潜在層向けに「ガレージパーティ」の情報をWeb配信する施策を実施しました。

バイクという趣味性の高い商品は、初心者にとって敷居が高い世界です。そこでハードルを下げるオファーを提供することで見込み顧客の不安を取り除き、ブランドとの接点を持たせることからはじめた結果、徐々に顧客ロイヤリティを醸成し、長期的な関係を築くことに成功した、という例です。(参考:シンセティック・メディア「知的資産創造」|特集 デジタルマーケティングの新潮流|消費財メーカーによる顧客(LTV(生涯価値)向上のためのデジタルマーケティング)

まず知ってもらい、学習してもらい、試してもらい、購入してもらい、さらに上達してもらうという流れのカスタマージャーニーの作り方は、多くの業界にとって参考になります。

事例2:Microsoft 365のバンドル戦略

(出典:Microsoft公式サイト)

Microsoftはバンドル戦略が巧みな企業です。たとえば、Microsoft 365(旧Office 365)には、もっともシンプルなプランにおいても以下のようなサービスが統合されています。

- Word、Excel、PowerPoint などの基本ツール

- Teams などの追加コラボレーションツール

- OneDrive などのクラウドストレージ

Word、Excel、PowerPointなどを単品で購入するよりも、バンドルされたサブスクリプションサービスとして利用すれば出費が押さえられるためお得感があります。さらにTeamsなどの追加サービスも利用できるため、依存度は高まりチャーンレート(解約率)が低下します。その結果LTVの式に必ずある「取引継続期間」が延びるので、LTVが向上する仕組みが生まれるのです。

- 平均購入額 × 購入頻度 × 取引継続期間

バンドル戦略は身近な戦略であり、ファーストフードや飲食店のランチセットや、デパートの福袋なども同じです。バンドル戦略は、顧客に一度の購入で複数の商品を試してもらえるため、アップセルのきっかけになります。

「単品では競争力の低い商品」もバンドルによってセットにすることで顧客単価を上げられるので、業界問わず応用できる戦略です。

事例3:商品の拡張、アップセル、クロスセル

(出典:HubSpot)

たとえば、CRMツールで知られるHubSpotは、マーケティングソフトウェアをリリースした後、セールス、カスタマーサポートの領域に事業を横展開しました。さらにパートナー企業と提携することで、より広範なサービスを提供するエコシステムを確立し、顧客のニーズに対応する形で進化を続けています。

このように既存顧客に対して、追加の機能や関連サービスを提供することで、アップセルやクロスセルにつながり、LTVを向上させられます。さらにアップセルやクロスセルは既存顧客を対象に行うので、CACはさほど増加せずに利益率を高めることができる点が最大のメリットです。

まとめ

最後までお読みいただき、ありがとうございました。この記事ではLTV(顧客生涯価値)の基本的な知識、把握するメリット、具体的な計算方法、向上させるための施策や戦略について、解説いたしましたが、いかがだったでしょうか?

記事内ではさまざまな取り組みをご紹介していきましたが、まだLTVを算出できていないという方は、まずは自社のビジネスモデルに合う指標を見つけて、LTVを算出してみることから始めてみましょう。導き出されたLTVとCAC(顧客獲得コスト)を比較して、自社のビジネスモデルの収益性について理解を深めることで、次の一手の打ちやすさが格段に変わります。

新規顧客の獲得がますます難しくなっている昨今、既存顧客と長期的な関係値を築き、LTVを最大化していくことは、企業の生存戦略と直結しているといっても過言ではありません。ぜひ本記事の内容を参考にしながら、自社のマーケティング戦略に取り入れてみてください。

大手ネット広告代理店に新卒で2006年に入社し、一貫して広告運用に従事。

緻密な広告運用をアルゴリズム化し、誰もが高い広告効果を得られるようShirofuneを2014年に立ち上げ。

2016年7月に国内No.1を獲得し、2022年までに国内シェア91%を獲得。

2023年から海外展開をスタートし、現在までに米大手EC企業や広告代理店への導入実績。

2025年3月に米国広告業界で最古かつ最大級の業界団体である全米広告主協会からMarketing Technology Innovator AwardsのGoldを受賞。