ユニットエコノミクスとは?活用メリット、計算方法、改善施策、事例など徹底解説

- 戸栗 頌平

ここ数年、スタートアップ業界はバブルのような盛り上がりを見せ、ユニコーン企業も1000社を超えるまでに増加しました。しかし、多額の投資を受けながらも収益化に苦しむ企業が少なくない現状があります。

現在もスタートアップへの投資意欲は衰えていないものの、投資家やベンチャーキャピタルはより慎重に企業を評価するようになっています。

このような状況において、「ユニットエコノミクス」という指標の重要性が増しています。この記事では、企業経営者やマーケティング担当者にとって不可欠なこの指標について、その活用メリット、計算方法、そして具体的な活用事例を詳しく解説します。

ユニットエコノミクスとは

ユニットエコノミクスは、ビジネスの最小単位における収益性を分析する考え方です。経済学や会計の分野で以前から使われていましたが、特に近年ではスタートアップ企業の評価において非常に重要な指標となっています。

- Unit=単位

- Economics=経済学

ユニットエコノミクスの定義

「ユニットエコノミクス」は、ビジネスモデルの最小単位あたりの収益性を分析する考え方です。「ユニット(単位)」は、分析の目的に応じて顧客1人、製品1個、サービス1回などの単位が該当します。ただ、一般的にはユニットエコノミクスは顧客一人当たりの損益を指します。

特にスタートアップ業界では、顧客一人当たりの収益性を測る指標として、LTV(顧客生涯価値)をCAC(顧客獲得コスト)で割って算出する「LTV/CAC比率」がよく使われるため、ユニットエコノミクスと「LTV/CAC比率」は、ほぼ同義で解釈されています。

- ユニットエコノミクス=顧客生涯価値 ÷ 顧客獲得コスト

このユニットエコノミクスが3以上であれば、1人の顧客が生涯で生み出す売上げが、その顧客を獲得するためにかかったコストの3倍以上であることを意味し、事業が健全であると判断されます。

LTV(顧客生涯価値)とCAC(顧客獲得コスト)

顧客単位のユニットエコノミクスは、LTV(顧客生涯価値)をCAC(顧客獲得コスト)で割って算出します。 ここでは、LTVとCACそれぞれの定義と計算方法を解説します。

LTVの定義

| “LTV(エルティーブイ)Life Time Value(ライフ・タイム・バリュー)の略。1人の顧客が取引を開始してから終了するまでの間にもたらす利益のこと。” (引用:インターネット広告基礎用語集(JIAA)) |

ここでいう「顧客」は、企業の場合も個人の場合もあります。取引期間は業界によって異なり、サブスクリプションモデルのように何年にもわたるケースもあれば、不動産のように単発購入もしくは短期間のケースもあります。LTVを算出する最も汎用的な計算式は以下の通りです。

- LTV = 平均購入単価 × 購入頻度 × 顧客継続期間

式からもわかるようにLTVは顧客が取引を続けている限り伸び続ける、つまり変化する数値です。

※LTVについてもっと詳しく知りたい方は、別記事「LTV(顧客生涯価値)とは?言葉の定義や意味、計算方法や向上施策についてわかりやすく解説」をご覧ください。

CACの定義

| CAC(シーエーシー)Cusotmer Acquisition Cost(カスタマー・アクイジョン・コスト)の略で、一人の顧客を新規に獲得するためにかかった費用を指します。 |

ここでいう「費用」とは、具体的には、広告費、マーケティング費、営業活動費、人件費、ツール費用などの顧客獲得の為に活用したすべてのコストが該当します。以下の計算式で算出します。

- CAC = 総営業・マーケティング費用 ÷ 獲得した新規顧客数

この数値が低いほど、効率的な顧客獲得ができていることを示します。

ユニットエコノミクスが重視される背景

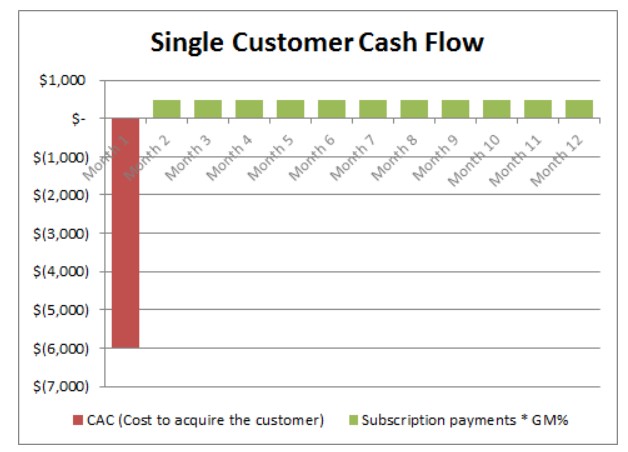

近年、ユニットエコノミクスが注目される背景には、SaaSやサブスクリプションのような継続課金型ビジネスモデルの台頭があります。これらのビジネスは、1年間の損益計算書だけでは収益性や成長性を評価しにくく、長期的な顧客価値を評価するユニットエコノミクスが注目されるようになりました。

(参考・画像出典:SaaS Metrics 2.0 – A Guide to Measuring and Improving what Matters)

また、昨今スタートアップへの投資が過熱する中、WeWorkやUberのような一部のユニコーン企業が急成長する一方で、ユニットエコノミクスがマイナスとなり市場の信頼を失った事例も影響しています。

ユニットエコノミクスがマイナスの状態で顧客数を増やしても、損失が拡大するにすぎず早期の収益性向上が不可欠、との認識が投資家の間で広まりました。これにより、スタートアップの資金調達環境は、「成長最優先」から「収益性と効率」を重視する方向へ変化してきました。

ROIなど他指標との違い

ユニットエコノミクスと似た指標に「ROI(Return on Investment:費用対効果)」 や 「ROMI(Return on Marketing Investment:マーケティング投資回収率)」 があります。

これらの指標は、特定の投資額に対して得られた成果の割合を示すものです。たとえば、あるキャンペーンや特定のマーケティングチャネルの費用対効果を評価する際などに活用できます。

一方、ユニットエコノミクスは顧客1人や製品1個あたりの、取引期間全体を通じた収益性を測る概念。何年にもわたる長期的な視点で収益性を捉える点が違いです。また、

ユニットエコノミクスを活用するメリット

ユニットエコノミクスを分析すると、将来の収益予測が可能になります。また、マーケティングの成果、利益率が向上するほか、投資判断や予算配分の精度が高まるメリットもあります。

メリット1:長期的な収益予測

ビジネスでは、通常投資が先行し売上げが上がるまでに一定の期間を要します。投資ばかり先行すると利益が蓄積できず、資金繰りに苦労することも起こるでしょう。ユニットエコノミクスを追跡するとどの時点で顧客獲得コストを回収し、黒字に転換できるかを予測しやすくなるため、大きな判断ミスを避けられます。

また、事業の収益構造が健全かを検証できます。 たとえばLTV/CAC比率を見た際にCACがLTVよりも大きい場合、顧客を獲得するほど損失が膨らむ可能性が高く、事業モデルの見直しが急務です(事業開始初期を除く)。

逆に、LTV/CACが3:1のように十分に採算が取れる状態であれば、そのモデルで長期的な成長が見込めると判断できます。

メリット2:利益率の向上

ユニットエコノミクスを定期的に分析することで「特定の顧客層の獲得コストが高すぎる」「特定の商品の原価や配送コストが利益を圧迫している」といった具体的な課題を把握できます。

逆に、どの商品やサービスが高い利益率を生んでいるかも判明するため、利益貢献の大きいユニットにリソースを集中させることで、全体の利益率をあげられます。

メリット3:マーケティング・営業の効率化

マーケティングチャネルごとのユニットエコノミクスを計測することも可能です。もしある広告チャネル経由のCACが他より著しく低く、LTVは他チャネルと同程度なら、少ないコストで収益を上げているということなので、そのチャネルに予算を集中投下することで広告の投資対効果を高められるでしょう。逆に、CACが高すぎるチャネルは予算の削減や停止を検討すべきです。

営業活動で、特定のエリアのユニットエコノミクスが高い場合も同様に判断できます。ユニットエコノミクスは、営業マーケティングを効率的にします。

メリット4:事業スケーラビリティの評価

ユニットエコノミクスは、事業モデルの「スケーラビリティ(拡張性)」を分析する上で非常に有効です。これは、「顧客を増やせば増やすほど利益が伸びる構造になっているか」を評価することです。

仮に現在LTVがCACの数倍あり、顧客一人あたり十分に利益が出ているのであれば、広告予算を増やして顧客獲得数を拡大しても、利益が着実に積み上がると判断してよいでしょう。

逆に顧客を増やすほど赤字が増える構造ならば、規模拡大を目指すのは危険。顧客を獲得するごとに損失が出ている状況でマーケティングに巨額を投じても「焼け石に水」となってしまうでしょう。

経営者は売上げやユーザー数の拡大に注目しがちですが、ユニットエコノミクスを見ることで「このペースで顧客を増やして本当に儲かるのか?」という現実的な視点を得られます。

メリット5:投資家へのアピール指標

昨今、ベンチャーキャピタルや投資家はスタートアップを評価する際に、ユニットエコノミクスを非常に重視します。

一般的に「LTVがCACの3倍以上」という水準がひとつの目安とされており、この基準を満たしていれば投資家から高い評価を受けられます。

ユニットエコノミクスが良好であることは、事業が将来的に黒字化しうる道筋を示す客観的なデータとなるため、ベンチャーキャピタル(VC)や投資家に対する強力なアピール材料となります。

実際、投資家はユニットエコノミクスを重視しており、LTV/CAC比率が健全な企業はそうでない企業に比べ、評価額の倍率が高くなるという調査報告もあります。

メリット6:マーケティング予算配分の最適化

ユニットエコノミクスをチャネル別に算出すると、「どのチャネルから獲得した顧客が高いLTVを持つか」や「どのキャンペーンのCACが費用に見合わないか」といった具体的な知見が得られるので、マーケティングミックス全体の効率を最適化できます。

結果として、同じマーケティング予算でも、より多くの質の高い顧客を獲得できるようになるのです。

近年、ファイナンス分野の専門企業はユニットエコノミクスにもとづいた「最適なリード獲得予算」を算出するツールを提供しています。

ユニットエコノミクスの計算方法

ユニットエコノミクスは「LTV÷CAC」で算出します。この計算式に使うLTV(顧客生涯価値)とCAC(顧客獲得コスト)の基本的な計算方法を解説します。

LTV(顧客生涯価値)の算出方法

LTVの算出方法はいくつかありますが、ここでは汎用的な計算式と、特にSaaS業界に適した計算式の2つを解説します。

汎用的なLTVの計算式

最も基本的なLTVの算出方法は、以下の3つの要素を掛け合わせるものです。

LTV = 「1顧客あたりの平均購入単価」 × 「平均購入回数」 × 「平均継続期間」

この計算式で、以下の条件でLTVを算出してみましょう。

- 顧客の平均購入単価:1万円

- 平均購入頻度:半年に1回(年間2回)

- 顧客としての平均継続期間:5年

LTV= 1万円 × 2回/年 × 5年 = 10万円

SaaS業界のLTVの計算式

SaaS(Software as a Service)業界では、月額課金モデルが一般的なため、以下の計算式がよく用いられます。

LTV = 「平均月次売上(ARPU)」 × 「粗利益率」 × 「平均契約期間(月数)」

では、この計算式で、月額課金のSaaS企業を想定して以下条件で算出してみましょう。

- 1ユーザーあたり月次収益:5万円

- 粗利益率:80%(0.8)

- 平均利用継続期間:24カ月

LTV:=5000円 × 0.8 × 24カ月 = 9600円

上記はいずれもシンプルな式ですが、より精度の高いLTVを求める場合は、顧客の解約率(チャーンレート) や将来の収益を現在価値に割り引く(割引率を適用する) ことも考慮する必要があり、別の計算式を用います。

また、顧客ごとの「粗利益」ベースで計算する(売上げから原価や変動費を差し引く) ことで、より実態に近いLTVを把握することが可能。目的に応じて複数の計算式を使い分けてください。

※より詳しく知りたい方は、_LTV/CACとは?計算方法、SaaSや広告観点での活用法などわかりやすく解説 をご覧ください。

CAC(顧客獲得コスト)の算出方法

CACは、顧客一人あたりを獲得するためにかかった平均コストです。以下の計算式で算出します。

- CAC = 総営業・マーケティング費用 ÷ 獲得した新規顧客数

コストに含めるべき項目は以下があります。広告費のみをCACと誤認するケースがありますが、それでは実態よりも低く見積もってしまうため注意しましょう。

- 広告費

- 営業担当者の人件費

- マーケティング部門の人件費

- 顧客獲得に関連するツール費用他

仮に1カ月間にマーケティング費用と営業人件費で合計100万円を投下し、その月に100人の新規顧客を獲得できた場合、CACは1万円になります。

- CAC = 100万円 ÷ 100人 = 1万円/人

なお、 無料チャネル(オーガニック流入など)と有料チャネルを混同すると、平均CACが不正確になるため、両者を分けて算出することが重要です。また、マーケティング費用を投下してから実際に顧客獲得に至るまでにはタイムラグが発生することがあるので、この点を考慮してコストの期間を設定しましょう。

ユニットエコノミクスの評価基準

ユニットエコノミクスについては、業界の経験則から生み出された評価の基準があります。2点紹介します。

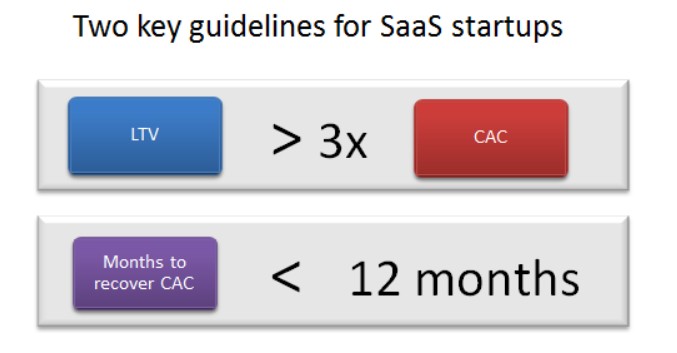

(参考・画像出典:SaaS Metrics 2.0 – A Guide to Measuring and Improving what Matters)

1.LTVはCACの3倍以上

投資家や経営者の間でよくいわれる「LTVはCACの3倍以上が望ましい」という「3倍ルール」という説です。これは、1人の顧客から得られる生涯価値がその獲得コストの3倍を上回っていれば、顧客獲得に投下した資金を十分に回収でき、長期的な収益も見込めると判断しやすい、という考え方です。

ベンチャーキャピタル(VC)などもこの基準を重視しており、実際に「多くの投資家やアナリストが3:1という比率をユニットエコノミクスの目標値として推奨している」と報告されています。

一般的な評価の目安

| 比率 | 状況 |

| LTV / CAC > 3 | 収益性が高く、ビジネスとして理想的 |

| LTV / CAC = 1.5〜3 | 成長可能な水準 |

| LTV / CAC < 1.5 | CACを下げるかLTVを高める必要がある |

LTV/CAC比率が1を下回る(LTV < CAC)場合は、顧客を獲得するほど損失が拡大する不健全な状態。早急な改善が必要です。一方でこの比率が極端に高すぎる(たとえば6:1など)のも、後述するように成長投資の機会損失を意味する場合があります。

ただ3:1はあくまで一般的な目安。ビジネスモデルや成長ステージによって適切な水準は異なります。

2.CAC回収期間(Payback Period)は 12カ月以内

もう一つ重要な指標がCACの回収期間(ペイバックピリオド)です。1人の顧客の獲得に要したコストを1人の顧客から得られる純利益(粗利益ベース)で、何カ月で回収できるかを示すものです。「12カ月ルール」とも呼ばれるように「CAC回収期間は12カ月以内」が健全な目安とされています。

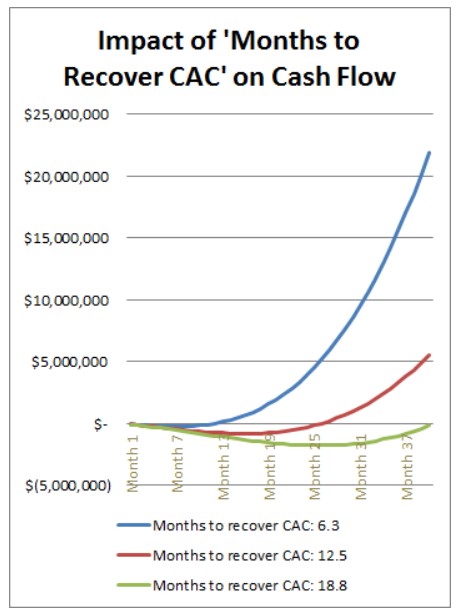

CAC回収期間が短い(たとえば数カ月程度)ほど、顧客獲得に投下した資金を素早く再投資に回せるため、キャッシュフローが潤沢になります。

逆に回収に1年以上かかる場合、先行投資した資金が長期間ロックされることになり、成長のための追加投資ができずチャンスを逸する可能性が高くなります。景気が落ち込んだ際に持ちこたえられないかもしれません。

海外のSaaS指標のガイドでも、CAC回収期間が12カ月(赤)を超えると、収益性が低下することがわかります。

(参考・画像出典:SaaS Metrics 2.0 – A Guide to Measuring and Improving what Matters)

※もっと詳しく知りたい方は「SaaSにおけるLTVの重要性とは?計算方法や広告戦略について解説」をご参照ください。

ユニットエコノミクスの改善施策

ユニットエコノミクスを改善するには、LTVを向上させCACを削減する企業努力が不可欠です。以下に代表的な施策を紹介します。

LTVを向上させる施策

LTVを向上させるには、1回の購買単価を高める、購買頻度を増やす、顧客との取引期間を長く継続させる、この3方向からのアプローチがポイントです。

1.購買単価を(顧客が一度に購入する金額)高める施策

| アップセル | 同じ製品のカテゴリ内でより高価格・高価値な者を提案 |

| クロスセル | 関連する別の商品やサービスを合わせて提案 |

| 上位プランへのアップグレード | より高機能・高価格な上位モデルを提案 |

| バンドル戦略(セット販売) | 複数の商品やサービスを組み合わせてセット割引などで販売 |

| 長期契約への切り替え | 月額プラン→年間プランへの切り替え等 |

2. 購買頻度を高める施策例

| メルマガ・SNSを活用したキャンペーン | 特典、新情報の提供で購入を促す |

| 次回購入ポイントの付与 | 次回の購入を促す |

| ロイヤルティプログラム | 会員ランクごとの特典により継続利用を促す |

| 買い忘れ商品のリマインド | 閲覧履歴にもとづいたリターゲティング広告、ECの籠落ち商品へのリマインド等 |

3. 継続期間を延長のための施策

| オンボーディング支援 | サービスの利用開始時サポートを手厚くし、スムーズに商品を活用できるようにする |

| カスタマーサクセスによる支援 | 定期的な情報提供、アドバイスによりサービスの利用を促進 |

| ユーザーコミュニティ支援 | ユーザー同士の交流の場を提供し、ブランドエンゲージメントを醸成 |

| 顧客アンケート | 顧客の希望、不満を把握しサービスを改善 |

CACを下げる施策

コストを下げるには多様な方法があります。主要な施策を紹介します。

| 精緻なターゲティング | ・既存顧客であれば売上げの上位20%を占める上位顧客にリソースを集中・アトリビューション分析により成約に貢献した広告接点を特定しリソースを投下。効果の薄いチャネルは支出削減 |

| リターゲティング広告 | サイトを訪れて購入にいたらない見込み客へのリターゲティング広告。 |

| 紹介制度 | ・一人紹介につきマージを支払う成果報酬型の制度 |

| リテンション施策 | ・手厚いアフターサポート ・ロイヤルティプログラム・イベントへの招待 ・各種特典の提供他 |

マーケティングの世界で「新規顧客獲得は既存顧客維持の5倍のコストがかかる」といわれるように、既存顧客に注力することは、結果的にCAC削減につながります。

活用事例

最後に、ユニットエコノミクスが事業の成否を分けた具体的な事例をいくつか紹介します。良い例・悪い例の双方から、ユニットエコノミクスの重要性を実感していただけるでしょう。

事例1:HubSpot

HubSpotは、市場を精緻にセグメントし、ペルソナと市場開拓戦略ごとに LTV と CAC の比率を計算し、リソース配分を大きく見直すことでユニットエコノミクスを大きく改善しました。

ユニットエコノミクスを測定

- 直接販売のLTV/CAC比率は1.5倍

- チャネル販売のLTV/CAC比率は5倍

ユニットエコノミクスのデータを踏まえ、12カ月後に組織体制を以下のように改革しました。

| 変更前 | 12カ月後 |

| 直接販売の営業担当者は12人 | 直接販売の営業担当者を2人 |

| チャネル販売経由で販売する営業担当者は4人 | チャネル販売の営業担当者を25人 |

その結果、セグメント全体のユニットエコノミクスを大きく向上させました。

事例2:日本のコンビニ各社

日本でのユニットエコノミクスの身近な成功例には、コンビニエンスストア各社があります。近年は、戦略目標としてLTV向上をうたい、LTV(顧客生涯価値)を最大化する戦略に成功しています。

多様な施策を進めていますが、ここではクロスセルの例、購買頻度向上のための施策を紹介します。

| 施策カテゴリー | 具体例 |

| クロスセル | コーヒー、チキン、無印良品商品の販売(ローソン)、インナー、Tシャツなどの衣料品、地域のオリジナル商品など。 |

| 購買頻度の向上のための施策 | 店舗とEC、デリバリーを連携させるマルチチャネル戦略。ポイントプログラム (楽天ポイント、Pontaポイント(ローソン)、Tポイント(ファミリーマート)などによる特典付与。Uber Eats、出前館などデリバリーサービスの活用。 |

参考:

・【コンビニEC最前線】ファミマ、ローソンが参入 「独自商品」「経済圏」「利便性」で差別化 日本ネット経済新聞

・セブン流ID戦略 顧客単価を1500円引き上げた300の施策 -日経Xトレンド

・株式会社ローソン dotDataの特徴量で消費者の価値観を理解 ターゲティング広告の商品購入率が12倍に- dotData

事例3 :Wework

WeWorkは急成長を遂げたシェアオフィス企業ですが、ユニットエコノミクスを軽視したことで失墜しました。

WeWorkのビジネスモデルは長期のオフィス賃貸契約を結び、それを短期のメンバーシップでサブリースする形態です。しかし、WeWorkのコアビジネスはオフィススペースの賃貸であり、テック企業のような高い粗利益率(例:SaaS企業の70~80%)を実現できません。

またスタートアップやフリーランスを主顧客としていたため、安定した収益を確保しづらかった一方でオフィス賃貸には固定費(家賃、リノベーション費用、運営費)が大きく、粗利益率は低いビジネスモデルでした。

当時、WeWorkはブランド構築や新規拠点のマーケティングに多額を投じCACが高まったものの、それに対してLTVが低かったため、収益でコストを回収しきれませんでした。2018年には20億ドル、2019年上半期だけで13.7億ドルの営業損失を計上し、ビジネスの破綻を招きました。

ユニットエコノミクス活用の注意点

ユニットエコノミクスの活用には適切なタイミングがあります。また、いくつか注意点があります。

初期段階での数値を意識しすぎない

特にアーリーステージのスタートアップやサブスクリプションビジネスでは、初期の集中的な投資が必要なため、顧客獲得直後は赤字になりがちです。初期段階でユニットエコノミクスが低いのは当然です。

そもそも創業初期はデータが不足しているため、LTVやCACを正確に算出することは難しく、不確実性が高いものです。創業者が自ら営業することや、試験的なマーケティング施策を行うことも多いため、この時期のユニットエコノミクスはあくまで参考程度に留めるべきでしょう。

ユニットエコノミクスを本格的に測定し、事業判断に活用すべきなのは、創業者以外の営業担当者でも顧客獲得が回り始めたり、特定の広告チャネル経由で安定的に新規ユーザーを獲得できたりするようになった時点からで十分です。

LTV算出の不確実性を考慮する

LTV(顧客生涯価値)は、将来の顧客行動に関する仮定に基づいて算出されるため、不確実性を含む数値です。もちろん、ある程度のデータに基づいているため有用性は高いものの、限界もあります。

創業間もない企業ほど「自社サービスの解約率は低いだろう」といった楽観的な想定を置き、LTVを過大評価する傾向が見られます。海外のデータですが、SaaS企業の約68%が初期段階で不十分なデータに基づきLTVを過大に見積もっているという調査報告もあります。

さらに厳密にいえば、将来得られる収益は現在の同額の収益よりも価値が低い(時間の貨幣価値の概念)ため、将来キャッシュフローの割引現在価値としてLTVを算出するべきです。

たとえば、5年後に得られる100万円の利益は、年率10%で割り引くと現在の価値は約62万円になります。投資判断などの重要な局面では、割引率を加味した保守的なLTV計算も念頭に置くようにしましょう。

資金繰り悪化のリスクも考慮する

CAC回収期間が長いと、帳簿上はLTVがCACを上回っていても手元資金が尽きて黒字倒産になるリスクが高まります。LTV/CAC比が3以上で一見健全でも、顧客獲得に投じた費用を回収するまでに2年も3年もかかるようでは運転資金が先細りしかねません。

特に外部資金に頼らず成長を目指す場合、顧客獲得に先行投資した現金をどれだけ早く取り戻せるかは死活問題。LTV/CAC比率だけでなく、CAC回収のスピードにも注目し、しっかりした資金調達計画を立てておくべきです。

また、CAC回収期間を短縮するためコスト削減や価格引き上げを行うと成長スピードが落ちる可能性もあります。月額プランより年額プランを強く推奨すると契約のハードルが上がり、新規獲得数が減るかもしれません。キャッシュフローの安定と成長率はトレードオフの関係にもなり得るため、バランスを見て施策を進めましょう。

ビジネスモデルによる限界を理解する

ユニットエコノミクスの「健全なライン」は、ビジネスモデルや業界特性によって異なります。

SaaS企業では「LTV/CAC = 3」がひとつの目安とされますが、粗利率が低い小売業などでは、LTVがCACの3倍を達成できなくともビジネスが成り立つ場合があります。

企業の成長段階によっても許容される水準は変わります。創業初期から成長初期のスタートアップでは、LTV/CAC比が1〜2程度(つまり、顧客獲得コストをギリギリ回収できる水準)のケースも珍しくありません。

投資家も、アーリーステージの企業であればLTV/CACが多少低くても、将来的な改善の余地を見て投資することがあります。逆に、成熟した企業で同じ比率であれば、問題視される可能性が高まります。

自社のビジネスモデルや現在の成長ステージを考慮し、「健全なユニットエコノミクス」の水準を柔軟に判断することが重要です。

業界の状況や売上成長率、チャーン率(解約率)といった他の重要なKPIとあわせて、総合的に捉えてください。

短期的視点でCACを下げすぎない

CACを下げるためにマーケティング費用を絞りすぎると、一見LTV/CAC比は良化するように見えますが、新規顧客獲得のペースが落ち、結果的に事業成長を損なう恐れがあります。

たとえば、LTV/CAC比率が3:1を大きく超えて6:1にもなるようなケースでは、「成長のために使うべき投資ができていない」可能性もあります。

ベンチャーキャピタルでも、「LTV/CACが極端に高すぎる企業は、効率は良いが市場シェア拡大の機会を逃しているのではないか」と懸念されることがあります。

投資家はユニットエコノミクスと同時に成長性も重視します。たとえば、「LTV/CAC=4:1で年成長率50%」の企業と「LTV/CAC=1.5:1だが年成長率200%」の企業があれば、前者の効率性を評価しつつも、後者の持つ成長力に魅力を感じる場合もあります。投資と成長とのバランスを図ることが重要です。

まとめ

ユニットエコノミクスは、スタートアップのみならずあらゆるビジネスにおいて「ビジネスモデルの採算性」を定量的に把握できる有用な指標です。

経営者であれば事業の攻めと守りの判断を勘ではなく、データにもとづいて行えるようになります。マーケティング担当者なら、各チャネルの本当の収益への貢献度をベースにマーケティング戦略を立てられるようになるため、広告予算を有効活用できるようになります。ユニットエコノミクスは事業が順調に進んでいるかどうかを如実に示す指標なので、ぜひ定期的に分析しましょう。

特に成長段階にある企業にとっては、健全なユニットエコノミクスを維持することが持続的な成長への必須条件といえるでしょう。

豪州ビジネス大学院国際ビジネス修士課程卒業。複数企業と起業を経てBtoB専業マーケティング代理店へ。その後、外資SaaSのユニコーン企業の日本法人立上げを行い、法人営業開始後マーケティング責任者として創業期を牽引。現在、日本のBtoBマーケティングの支援事業を行う株式会社LEAPTにて代表取締役。また、株式会社Shirofuneの外部マーケティング責任者を兼任。