CPCとは?意味、課金の仕組み、メリット・デメリットなどについてわかりやすく解説

- 菊池 満長

近年、オンライン広告のCPC(Cost Per Click、クリック単価)は世界的に高騰傾向にあるといわれています。たとえば同じ媒体・同じ広告メニューで去年よりCPCが5%上昇しているとしたら、以前と比較してより多くの広告予算を投じなくては、同等のクリック件数は獲得できない計算となります。

しかし、人件費をはじめさまざまなコストが上昇している今、「どうにかコストは節約しつつも、マーケティング施策の成果を最大化できないだろうか……」と悩んだり、模索したりしている広告担当者も多いのではないでしょうか。

ただし注意してほしいのは「CPCは低ければ低いほどよい」とは言い切れない点です。コンバージョンやLTVなどのビジネス成果と結びつけて捉える視点を持つことこそが重要です。

そこで本記事では、CPCの仕組みやメリット・デメリット、相場感、そして改善方法についてさまざまな角度から掘り下げて解説します。CPCを適切にコントロールしながらオンライン広告の成果を最大化するためのヒントを提案しますので、どうぞ最後までお読みください。

CPCとは

CPCとは、オンライン広告においてユーザーのクリック1回あたりに広告主が支払う費用を示す指標です。また、「CPC課金」といって広告の課金モデルそのものを指す場合もあります。広告が表示されるだけでは課金されず、ユーザーが実際に広告をクリックした場合にのみ費用が発生する点が特徴です。

このセクションではCPCの基本的な意味や定義を説明し、PPCという用語との違いや、CPA・CPMなど他指標との関係について解説します。

CPCの意味と定義

CPCはCost Per Clickの略で、広告の1クリックあたりの費用を指します。また、Google広告などの媒体が広告主に対し、広告がクリックされた回数に応じて課金するモデルのことを指す場合もあります。

クリック単価は、広告の入札金額や媒体によって異なります。以下はあくまで海外での一例ですが、2025年7月時点で以下のような相場だと紹介しているイギリスのWebメディアも見られます。

| Google広告(検索連動型広告) | 2.69ドル(約400円) |

| Google広告(ディスプレイ広告) | 0.63ドル(約94円) |

| Facebook広告 | 0.63ドル(約94円) |

| Instagram広告 | 0.4〜0.7ドル(約60〜104円) |

参考:Cost Per Click (CPC) Rates (2025) – Business of Apps

CPC型課金はオンライン広告(リスティング広告、ディスプレイ広告、SNS広告など)で広く採用されているモデルで、広告の閲覧ではなく「クリック」という実際のユーザー行動に基づいて課金されます。

広告主は、広告効果を測りやすく、支払った費用に対して何人がサイトへ訪問したかを直接結びつけて把握できる点がメリットです。1クリックにいくらまで支払うかを入札で設定し、その範囲内で実際の課金額が決まります。

このモデルはオンライン広告のアドネットワークが登場した1990年代後半ごろから、さまざまな広告キャンペーンで使われています。アドネットワークの登場により、さまざまなWeb媒体の広告枠を広告主に対して効率よく供給できるようになりました。

広告枠の在庫を効率よく販売するために「広告枠への入札」という手法が用いられるようになり、CPC課金という広告のパフォーマンスに対して課金する方式が登場したのです。

CPCとPPCの違い

CPCと似た文脈で使われる用語として、PPCが挙げられます。

PPCとは「Pay Per Click」の略称で、日本語では「クリック課金型広告」を指す用語です。基本的な意味はCPCモデルと同じであり、「CPC課金=PPC広告モデル」と考えて差し支えありません。ただし「CPC」は1クリックあたりの単価そのものを指す場合が多く、「PPC」はクリック課金型の広告手法全般を指す文脈で使われることが多いといえます。

たとえば、GoogleやFacebookの広告は代表的なPPC広告であり、その運用をモニタリングする指標として平均CPC(平均クリック単価)を確認します。つまり、PPC広告というカテゴリの中で、成果指標・コスト指標としてCPCが用いられているイメージです。

他の指標(CPA・CPMなど)との関係

「CPM」「CPA」など、他にも似た略称の指標があるため、それらとの違いや関係性も解説します。

CPM(Cost Per Mille)は、「広告1000インプレッションあたりの費用」を表す用語で、クリック数に関係なく表示回数に基づき広告費が発生します。一方、CPCはクリック発生時のみ課金されます。たとえば、ディスプレイ広告ではCPM課金が用いられることもありますが、CPC課金である場合には、広告が表示されただけでは費用が発生しません。

また、CPA(Cost Per ActionまたはCost Per Acquisition)とは1コンバージョンあたりの獲得コストを示す指標です。CPCがクリックベースのコストであるのに対し、CPAは資料請求や購入などビジネスの成果(コンバージョン)1件あたりのコストを測ります。

一般的に、CPCが下がればCPAも下がりやすい傾向はありますが、最終的なCPAはサイト上のコンバージョン率にも左右されます。

CPCは主にトラフィック獲得コストに関する指標であり、他の指標と組み合わせて広告効果を評価します。たとえば、クリック率(CTR)やCPA、ROAS(広告費用対効果)などと併せて分析することで、「クリック単価は安いがコンバージョンしていない」といった状況も把握できます。

つまり、広告運用ではCPCだけでなく、最終成果(コンバージョン)や投資対効果まで含め総合的に指標を見ることが重要です。

クリック課金型広告モデルの仕組み

この章では、クリック課金型広告(PPC型広告)の仕組みについて詳しく説明します。

PPC型広告では、広告主があらかじめ設定した入札額に基づいてオークション形式で掲載順位が決定され、ユーザーが広告をクリックすると課金が発生します。また、多くのプラットフォームで採用されている「セカンドプライスオークション(二番目価格方式)」によって、実際に支払うクリック単価は入札額全額ではなく次点の競合の入札水準に影響される点もポイントです。

この章では、まずPPCモデル全体の流れを押さえ、次に広告オークションと掲載順位決定の方法、そしてセカンドプライスオークションの仕組みについて解説します。

クリック課金型広告モデルとは

クリック課金型(PPC、Pay-Per-Click)広告モデルでは、広告主がキーワードやオーディエンスに対して入札を行い、ユーザーが広告をクリックする度に課金されます。

検索連動型広告(リスティング広告)の場合、広告主は特定の検索キーワードに対し入札額(最大CPC)を設定し、ユーザーがそのキーワードで検索して広告をクリックすると費用が発生します。

また、ディスプレイ広告やSNS広告でも、クリック課金方式の場合には広告表示回数ではなくクリック数に基づいて料金が計算されます。

このモデルはGoogle広告やYahoo!広告、FacebookやX(旧Twitter)など主要なデジタル広告プラットフォームで広く採用されています。つまり現代のオンライン広告の多くは「クリックされて初めて費用が発生する」モデルです。

広告主にとっては無駄なクリックを低減しつつ有効な見込み客を集められること、媒体側にとってはユーザーに有益な広告を表示してクリックを促すことが、この課金モデルのポイントです。

広告オークションと掲載順位の決定

入札の仕組みについて詳しく解説します。

PPC広告では、ユーザーの検索やページ訪問のたびにリアルタイム入札(RTB)による広告オークションが行われます。

たとえばGoogle検索広告の場合、検索クエリに対して関連する広告主が自動的にオークションに参加し、各広告の「広告ランク」に基づいて掲載順位が決定します。

広告ランクとは入札額(上限CPC)と 品質スコアの掛け合わせで算出されます。品質スコアは、広告の関連性や推定クリック率、ランディングページの品質などを総合した評価指標です。最高の広告ランクを持つ広告が最上位に表示され、広告ランクの順位に従って掲載順位が決まります。

この仕組みにより、単に入札額が高いだけでなく広告の質も考慮され、ユーザーにとって関連性の高い広告が表示されるようになっています。なお、入札額が同程度である場合には、広告の品質スコアが高い広告主ほど有利に。Googleは品質スコアの低い広告主には、ペナルティとして実質的により高いCPCを課し、高いスコアの広告主には同じ掲載順位でも実際の支払いCPCが安くなる割引効果を与えています。

そのため、広告主は入札額の競争だけでなく、広告文やサイト内容の改善を通じて品質スコアを上げ、広告ランクを高めることが重要です。

セカンドプライスオークションについて

それでは、実際のクリック単価はどれぐらいになるのでしょうか? 詳しく解説します。

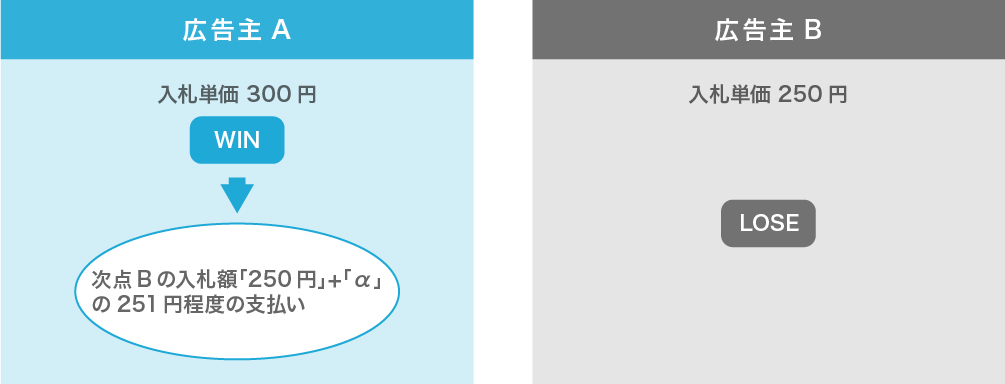

多くの広告プラットフォームでは、「セカンドプライスオークション」が採用されています。これは、 オークション方式の一種で、「第1位の入札者が勝者となりつつも、支払う価格は第2位の入札額+最小単位」と決定する仕組みです。

簡単な具体例で考えてみましょう。広告主Aが300円、Bが250円で入札してAが勝った場合、Aは自分の入札額300円ではなく次点Bの250円に僅かな加算をした(例:+1円)251円程度を支払います。この方式により、広告主は自分が入札に提示した最高額すべてを支払わずに済むため、適正価格での入札をしやすくなります。

一例として、Googleの検索連動型広告は典型的な「セカンドプライスオークション」とされています。ただし、品質スコアや競合の入札状況によって支払い額が決まるため、オークションの結果を予測しにくい側面もあるでしょう。

近年では、一部のプラットフォームでファーストプライスオークションへの移行も議論されていますが、検索広告においては従来型のセカンドプライスオークションが一般的であるのが現状です。

CPCと広告効果・費用対効果の関係

CPCは広告運用における重要指標のひとつですが、「低ければ低いほど良い」と単純には言い切れません。

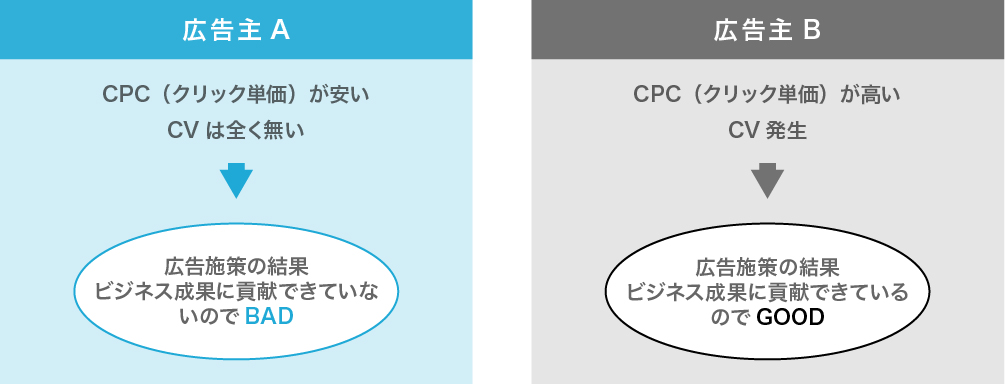

クリック単価が低くても、そのクリックからビジネスの成果(コンバージョン)を得られなければ意味がなく、一方でクリック単価が高くても高価値な顧客獲得につながるなら投資対効果上は正当化されると考えられます。

そこで、CPCの数値目標の考え方や、コンバージョン率・LTV(顧客生涯価値)との関係について解説します。

CPCは低ければ低いほど良いのか

クリック単価が低いほど、同じ予算で多くのクリックを集められるため、一見すると費用対効果が高そうに思えます。

しかし、CPCが低いだけでは必ずしも効果的とは限りません。極端に低いCPCの広告はターゲット精度が低いことや、質の低いトラフィックを集めている可能性があります。実際、「クリック単価が安い広告A」と「高い広告B」を比べても、Aからの訪問が全くコンバージョンしなければBより劣る結果となるでしょう。

よって、広告運用においてCPCだけに注目し過ぎるのは誤りです。低CPCを追求するあまり関連性の低いユーザーまで集めてしまうと、コンバージョン率低下や無駄なクリックの増加につながってしまうためです。

重要なのは、CPCと同時にCVR(コンバージョン率)やROIを考慮することであり、「安かろう悪かろう」のトラフィックでは意味がないという点を押さえましょう。利益が出る範囲で可能な限りCPCは低い方が良いといえますが、それと同時に必要なクリック数(母数)を確保できる水準であることが重要です。

たとえば、一件のコンバージョン価値(CV)や顧客生涯価値(LTV)を考慮し、その価値に見合う限度でCPC目標を設定します。極端に入札額を下げて表示機会やクリック数自体が減ってしまっては本末転倒であるため、低CPCと十分なトラフィック量のバランスを見極める必要があります。

CPCとコンバージョン・LTVの考え方

CPCは、最終的なコンバージョン獲得コスト(CPA)に直接影響する要素です。

| CPA=(その広告キャンペーンにかかったトータルコスト) ×(その広告キャンペーンを通して獲得できたコンバージョン数) |

この計算式に基づいて考えると、同じコンバージョン率であればCPCを下げることでCPAは改善します。ただし、ランディングページ最適化などコンバージョン率自体を上げる施策も並行して行わなければ、単にCPCだけを下げても成果件数が減り、逆効果となる場合も考えられます。

そこで重要なのは、CPCとコンバージョン率のトレードオフを踏まえ、最適な費用対効果ポイントを探ることです。

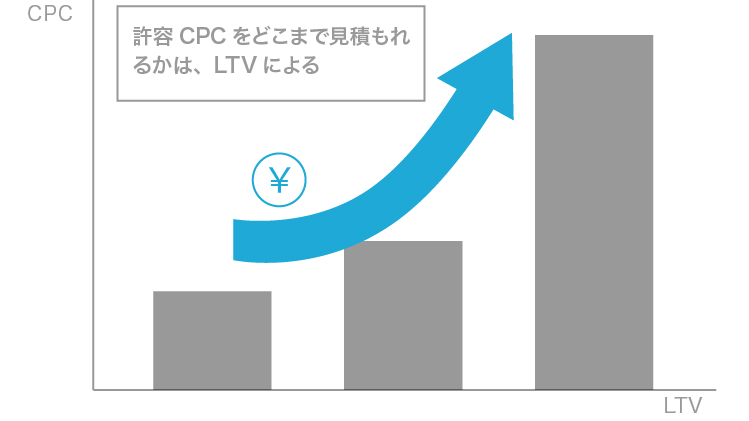

また、業種によっては顧客一人当たりの価値(LTV)が非常に高く、広告主が高いCPCを払ってでも獲得したいケースが挙げられます。たとえば、法律相談や金融商品などLTVが大きい業界では、他業界より平均CPCが高く設定されがちです。

実際、法律サービス分野では平均クリック単価が6~12ドル(約890〜1780円)にも達し、保険業界でも4~8ドル程度(約590〜1190円)と比較的高額な傾向があります。これは、1クリックから得られる潜在利益が大きいため、競合他社も含め入札額が吊り上がる傾向があるためです。

よって、CPCの目標は最終的な利益貢献度を考慮して設定することが重要です。たとえば、ある業種で顧客一人当たりの平均利益(LTV)が10万円であれば、1000円を費やしてでも獲得すべきかもしれませんが、LTVが1万円であれば、同じCPCを許容していては利益を圧迫すると考えられるため、実際には許容できないと判断できるでしょう。

このように、LTVに基づいて許容CPAを逆算し、そこから逆算された目標CPCを考えるのが効果的です。CPC単体ではなく、「そのクリックから得られる価値」と常にセットで評価することで、真に効率的な広告運用が可能になるでしょう。

クリック課金型モデルのメリット

ここからは、クリック課金型モデル(PPC)の代表的なメリットを3つ紹介します。

- クリックされて初めて費用が発生する

- 柔軟に予算を管理できる

- 効果測定を明確にできる

「クリックされて初めて費用が発生する」という仕組みは広告費を無駄にしにくく、中小企業から大企業まで幅広く使いやすいモデルです。また、予算管理の柔軟性や効果測定の明確さも大きな利点です。それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。

1.クリックされて初めて費用が発生する

CPC課金最大のメリットは、ユーザーが広告をクリックした場合にのみコストが発生することです。広告の表示だけでは課金されないため、広告主は興味を持ってくれたユーザーの訪問(クリック)に対してだけ費用を支払います。広告主にとっては、「広告が表示されただけで費用がかかるのでは?」という心配がなく、無駄な露出ではなく実際の訪問者獲得に直接予算を投じられる形です。

また、「いくら支払って何人をWebサイトに連れて来られたか」が明確に分かります。これは従来のテレビCMや印刷広告と比べても、費用と効果の紐付けがはっきりしている点で優れているといえるでしょう。広告主にとっては、リンク先への誘導1人あたりのコストを正確に計算できるため、他のマーケティング手法とのROI比較や予算配分もしやすくなります。

2.柔軟に予算を管理できる

CPC課金型広告は日予算や月予算を自由に設定でき、さらに入札単価もキーワードや広告グループごとに細かく調整できます。たとえば、Google広告では「1日の予算上限○円」「キーワードAの上限CPC△円」といった設定が可能で、設定した予算を超えると自動で配信が停止するため、予算超過の心配がありません。

また、広告主の都合でキャンペーンを途中停止したり再開したりといった操作もリアルタイムに行えます。

たとえば、売り切れ商品が発生した際にその商品の広告だけ止める、キャンペーン期間に合わせて一時的に予算を増やす、といった迅速なコントロールができます。これは、広告枠を事前購入する純広告などにはない柔軟性であり、ビジネス状況に合わせて無駄なく予算運用できる点でメリットだといえます。

加えて、1クリックあたりの単価設定次第では少額の予算からでも運用可能です。極端にいえば月1万円以下の広告費でも配信できるため、中小企業や個人事業主でもハードルが低くなっています。費用発生がクリックベースなため、テスト目的で少額運用し効果を見てから予算拡大するといったステップも踏みやすいでしょう。

3.効果測定を明確にできる

CPC広告ではインプレッション数、クリック数、クリック率(CTR)、平均CPC、コンバージョン数、CPAなど、さまざまな指標を広告プラットフォーム上で計測・取得できます。

これにより、広告のパフォーマンスを詳細に分析でき、どのキーワードやクリエイティブが費用対効果に優れているかを把握できます。テレビCMなど、他のマーケティング手法に比べて効果測定がはるかに透明で、データドリブンな改善が可能です。

また、データはリアルタイムで蓄積されるため、キャンペーン途中でも効果を見ながら改善策を打てます。たとえばクリック率の低い広告文を差し替える、費用対効果の悪いキーワードの入札を下げる、といった調整を随時行えます。小さな実験と改善を繰り返して最適化できるのは、PPC広告の大きな利点です。

さらに、取得したデータは、Google Analytics等と連携してサイト上の行動データや売上データと結び付けた分析もできます。このような取り組みをすることで「このキーワード経由の売上げはいくらで、そのための広告費はいくらかかった」という正確なROI分析も可能になります。

CPC課金モデルのデメリット

さまざまなメリットの一方、注意点もあります。具体的に4つ挙げます。

- 人気の高いキーワードでは入札競争が激化しクリック単価が高騰しやすい

- 「クリック=売上げ」ではないため、フォローが必要

- 「クリック詐欺」など不正・無効なクリックにも費用がかかってしまうリスクがある

- 広告出稿を止めれば流入が止まるため、オーガニック流入ほどの持続性がない

それぞれ順に見ていきましょう。

人気キーワードだと費用が高騰してしまう

競合の多い人気キーワードへの出稿の場合、CPCが高くなることも少なくありません。予算が比較的小規模な中小企業の場合、こうしたキーワードには手が出しにくいため、回避戦略を取る必要があります。

PPC広告はオークション制のため、多くの広告主が狙う人気キーワードでは入札価格が吊り上がり、CPCが高額化しやすいです。特に商業価値の高いキーワード(例:「保険」「ローン」「法律相談」など)ではクリック単価が数百円を超えることも珍しくありません。

中小の広告主にとって、こうしたキーワードは予算を圧迫し手が出しにくくなりがちです。実際のデータでも、法律関連の検索連動広告の平均CPCは6ドル超(約600〜700円)に達し、toCのサービス分野でも平均6.40ドル(約950円)程度と報告されています。一方、旅行や小売などでは平均1〜2ドル台(約150〜300円)と比較的低めですが、いずれにせよ業界やキーワードによってCPC相場には大きな開きがあります。競合が多い領域では「上位表示を維持するだけで広告費がかさむ」という状況に陥りやすい点はデメリットだといえます。

人気キーワードはコンバージョンにもつながりやすいため魅力的ですが、予算が限られる場合は入札を諦める判断も必要です。あるいは、ロングテールの複合キーワードに絞る、地域名やニッチな条件を加えるなどして競争を回避する戦略が求められます。入札競争との戦いになる点はクリック課金モデルでは避けられない課題だといえるでしょう。

クリック=コンバージョンではない

「クリック=コンバージョンではない」という点について改めて考えてみましょう。

そもそも、広告をクリックさせること自体が、ビジネスのゴールではありません。その後、ユーザーを顧客化(コンバージョン)させて初めてビジネス上の成果を獲得できます、つまり、PPC広告は「サイト訪問者を連れてくる」手段であり、連れてきたユーザーをいかに購買や問い合わせにつなげられるかは、また別の課題です。

したがって、広告運用担当者だけでなくサイト改善や営業プロセスも含めた総合的な取り組みが必要になります。

また、広告がクリックされれば当然費用は発生しますが、そのクリックが必ずしも売上げにつながるとは限りません。極端な例では100回クリックされても1件も成約しなければ、そのクリック費用はすべて無駄になってしまいます。つまり「クリック=成果」ではない点で、PPC広告は半完成品の集客、ということもできます。

よって、コンバージョン率を高めるランディングページ最適化や、カート落ちユーザーへのリマーケティングなど、クリック後のフォロー施策まで計画しておかないと投資を回収できない可能性があるのです。

マーケティングレポートツールを提供する米国「Metrics Watch社」も指摘しているように、PPC戦略を成功させるには、クリック後のユーザー体験まで含めた一貫した戦略が不可欠です。「人を集めて終わり」ではなく、集めた人をどう顧客化しリピートにつなげるかまで考えて初めて、PPC広告の本当のROIが見えてくるでしょう。この点を軽視すると、広告費だけかかって収益が伴わないといった事態にも陥りかねません。

不正・無駄クリックでも費用が発生する

残念なことにオンライン広告の世界には、クリック詐欺(Click Fraud)や誤クリックといった無効なクリックが一定数存在します。特に、広告ネットワークの弱点を突いて広告主に不利益をもたらすような悪質な行為は「アドフラウド(Ad flaud=広告詐欺)」と呼ばれます。

研究によれば、広告クリックの約20%程度はボットなどによる不正・無効なクリックであると推計されています。広告主はこうしたクリックにも一旦は支払いをしてしまうため、その分広告費をロスしてしまうことになります。Googleなどの媒体側も無効なクリックを検出して後日クレジットを返還する仕組みを持っていますが、完璧ではありません。

よって、広告主側でも異常にCTRが高いサイトを除外する、IPフィルタリングを行う、専門の不正クリック防止ツールを導入するなどの対策を講じることが考えられます。PPC広告には一定のロスが潜む点を認識し、監視・対策を講じることが重要です。

オーガニック流入と比較して持続性に欠ける

PPC広告は、予算投入をやめた途端に露出もトラフィックもゼロになってしまうという性質があります。

たとえばキャンペーン期間中は1日1000人集客できていた広告も、出稿を停止すれば翌日からピタリと訪問は止まります。これは、検索順位が維持され続けるオーガニックSEOとは対照的な短期性です。

このようにPPC広告は即効性が高い反面、持続的な資産にはなりにくいといえます。SEOで上位表示を勝ち取れれば、ある程度その後も無料で流入が続く「ストック効果」が期待できますが、PPCは常に費用を払い続けなければ効果が持続しない「フロー型」といえます。

そのため、長期的な集客力を高めるには、オウンドメディアなどのオーガニックコンテンツの充実や顧客コミュニティ構築など別の施策も並行することが必要です。

また、クリック単価が上昇したり予算が取れなくなったりすると、途端に集客力が低下するリスクもあります。そのため、広告施策に依存しすぎるマーケティング戦略は、将来的な費用増大や競争激化に対して脆弱です。

理想的には、オーガニックチャネルとPPCを組み合わせ、短期はPPCで補いつつ長期で徐々に広告費に頼らなくても良い体制を作ることが望ましいでしょう。

CPCの相場と最新動向

ここではCPCの相場水準と最近の動向について、日本国内および海外の事例を比較しながら説明します。

記事冒頭で一例を少し紹介しましたが、クリック単価は国や地域、業界、広告媒体によって大きく異なります。たとえば、日本の平均CPCは米国よりもかなり低い水準だといわれています。また、広告を出稿する媒体(検索連動型広告かSNS広告かなど)によっても平均単価が変わります。

それらを踏まえ、日本国内の相場、海外との比較、媒体・フォーマット別の違いについて見てみましょう。

日本国内におけるCPC相場

日本国内におけるオンライン広告のクリック単価は、世界的に見ると比較的低めの水準にあります。

ある調査によれば、日本の平均CPCは約20円程度だと算出されており、これは米国の平均0.61ドル(約90円)より47%安い水準です。

背景には、検索広告市場における競合度合いや、ユーザーあたりの広告予算規模の違いなどが考えられます。単純比較は難しいものの、米国や欧州に比べ広告主間競争がやや穏やかな傾向があるともいわれています。その結果、同じキーワードでも日本では安く入札できるケースが多いと考えられるでしょう。

業界によっても相場はさまざまですが、日本では検索広告の場合、入札単価が低いキーワードは数十円、高いと数千円に達するといわれます。ディスプレイ広告ではさらに低く、数円~数十円程度が相場との声もあります。

海外におけるCPC水準の比較

一般的に米国・英国などの英語圏や先進国市場ではCPCが高めです。たとえば米国の平均CPCは約0.61ドル(約90円)、イギリスは約0.48ドル(約70円)、オーストラリア約0.57ドル(約80円)と、他地域と比較して高水準です。一方、スペインは約0.19ドル(約30円)、フランス約0.17ドル(約25円)と米国より低めの数値が報告されています。

新興国では、全体的にCPCがさらに低い傾向があります。たとえば東南アジアや南アジアの一部では平均CPCが0.1ドル(約14円)以下というデータも。これは現地の経済規模や広告主数、ユーザー数に対する広告出稿量などが影響しています。逆に、人口が少なく富裕層が多い国では、高いクリック単価となるケースもあります。アイスランド0.83ドル(約122円)、ルクセンブルク0.65ドル(約95円)といった例が挙げられます。

多言語展開する企業が覚えておきたいのは、言語別の市場規模です。英語は世界中の広告主が競るため高騰しやすい半面、日本語や韓国語など話者が限定的な市場では競争率が下がりCPCが安くなる傾向があります。

媒体や広告フォーマットによるCPCの違い

一般に検索連動型(リスティング)広告のCPCは、ディスプレイ広告より高めです。ベルギーのGoogle広告運用支援会社「Store Growers」のベンチマークによると、検索広告の平均CPCは約2.69ドル(約400円)であるのに対し、ディスプレイ広告は約0.63ドル(約92円)と4倍以上の差が見られます。

これは、検索広告の方が購買意図の高い(商品・サービス名で指名検索をしている)ユーザーにリーチできる分、競争が激しいためです。一方、ディスプレイ広告はユーザーの能動的な検索行動に基づかないためクリック率も低く、広告主も安価に広く露出を取る用途で使うことが多いためCPCは抑えめです。

また日本市場特有の例では、Yahoo!の検索広告はGoogle検索広告よりCPCが低めだとされています。Yahoo!は検索エンジンとしてのシェアが小さいことや利用者層の違いからか、同じキーワードでも入札単価が低く済むことが多いようです。広告主としては、GoogleとYahoo!の両方に出稿してトータルの平均CPCを下げる戦略も有効でしょう。

なお、FacebookやInstagram、X(旧Twitter)などSNS広告のCPCは検索広告に比べて低い傾向があります。たとえばFacebook広告の世界平均CPCは0.54ドル(約80円)との報告もあり、Google検索広告より安価です。

その一方でLinkedIn広告はビジネス層ターゲットゆえに平均5ドル(約736円)以上と非常に高価というデータも。ターゲティング精度が高くビジネス目的に直結する媒体ほどCPCが高く、逆に大衆向けでインプレッション重視の媒体はCPCが低いといわれています。

さらに、同じ媒体内で広告フォーマットによる違いも見られます。たとえばGoogleではショッピング広告や動画広告(YouTube)は検索連動型広告よりCPCが低めに設定される傾向も。これらは、各フォーマットの競争状況と広告効果の差によるもので、広告主は目的に応じて媒体・フォーマットを選択してCPCを考慮する必要があるといえます。

CPCを改善する方法

最後に、CPC(クリック単価)を低減させるための代表的な方法を紹介します。

クリック単価の低減とは、言い換えれば同じ予算でより多くの有効なクリックを得ることです。以下のようなポイントに注意することで、無駄なクリック費用を減らしつつ必要なトラフィックの確保につながるでしょう。

- キーワード選定とマッチタイプの見直し

- 品質スコアの改善でCPC削減

- 広告クリエイティブとランディングページの最適化

- 入札戦略と配分の工夫

1.キーワード選定とマッチタイプの見直し

CPC削減の基本戦略は、入札単価が高騰する人気キーワードに固執せず、ニッチで競合の少ないキーワード(ロングテールキーワード)を積極的に活用することです。

具体的には、「保険」という単一ワードではなく「○○ 保険 相談 無料」など複数語の組み合わせで絞り込むことで、競争相手が減り入札単価を下げられる可能性があります。ヨーロッパでオンライン広告運用ツールを提供する「Blue Winston社」のブログでも、ロングテールキーワードの方が一般にCPCが低く、コンバージョン率が高い傾向があるとの考えが示されています。

また、検索連動型広告では「部分一致」「フレーズ一致」「完全一致」などキーワードのマッチタイプを調整することも重要です。広すぎるマッチ設定は無関連な検索にも広告が表示・クリックされ、無駄な費用発生につながります。完全一致や絞り込みフレーズ一致を活用し、意図しない検索をできるだけ除外することで、有効なクリックに予算を集中できるでしょう。

あわせて、除外キーワード(ネガティブキーワード)を設定して不要な検索クエリで広告が表示されないようにしましょう。たとえば「無料」「求人」など購入意図につながらないキーワードを除外すれば、興味の薄いユーザーからのクリックを防ぎ、結果的にCPC全体を抑制できます。

キーワード見直しに関しては、「Google キーワード プランナー」のようなツールを活用することも有効です。

2.品質スコアの改善でCPC削減

Google広告では品質スコアが高いほどCPCが低く抑えられる仕組みです。したがって、品質スコアを上げることがCPC削減に直結します。品質スコアは主に広告の関連性、推定CTR、ランディングページの品質で決まるため、これらを改善することがポイントです。

品質スコア向上の基本は、ユーザーの検索意図にマッチした広告文を用意することです。キーワードと広告タイトル・文面の関連性を高め、検索ユーザーに「自分の求めている情報だ」と思わせられればCTRが向上し、品質スコアも上がります。具体的には「広告文中にユーザーの検索キーワードを含める」「訴求内容をキーワードごとに細かく最適化する」などが有効です。

次に、ランディングページ(広告からの遷移先ページ)の品質もスコアに影響します。ページの読み込み速度を速くし、コンテンツを検索クエリに関連した内容にすることでユーザー満足度が上がり、結果として品質向上に寄与するでしょう。

広告とランディングページの訴求内容を一致させ、広告をクリックして来訪するユーザーの期待を裏切らないようにすることも大切です。たとえば「『割引セール』という広告でクリックしたのにLPでセール情報が見当たらない…」といったことがないよう、注意が必要です。

上記のようなアプローチによって、品質スコアを1ポイント上げるだけでも、推定では入札単価が10%〜50%程度節約できるといわれています。品質スコア改善には手間がかかりますが、長期的に見て広告費削減に大きな効果をもたらすため、取り組む価値は高いでしょう。

3.広告クリエイティブとランディングページの最適化

ユーザーがクリックしたくなるような広告文・バナーを作ることもCPC改善策のひとつです。

クリック率(CTR)が上がれば品質スコア向上を通じてCPC低減につながるほか、同じ費用でより多くの訪問者を得られるため、実質的な費用対効果が向上すると考えられます。具体策として、広告コピーに明確なメリットや行動喚起(CTA)を盛り込む、ユーザーの関心を引くキーワードを入れる、Webサイトへのリンクや価格表示を明瞭に記載して情報量を増やす、といった工夫が有効でしょう。

なお、広告クリエイティブは複数パターンを並行配信するA/Bテストを実施し、最も効果の高いものに寄せていくことが重要です。たとえばバナー広告であればデザインやコピーの違いを試し、テキスト広告なら見出しや説明文のパターンを変えてみて、クリック率やコンバージョン率を比較します。継続的なテストと改善によりCTRが向上すれば、その分CPCも下がりやすくなるでしょう。

ランディングページをユーザーにとって使いやすく最適化することも、間接的にCPC改善に寄与します。ランディングページ上でユーザーがスムーズに「購入」「問い合わせ」などできればコンバージョン率が上がり、結果として広告費1円あたりの成果が向上する(費用対効果が上がる)と考えられるためです。

また、ランディングページ改善は品質スコアにもプラスに働きます。対策例として、ページ読み込み速度の改善、モバイル最適化、フォーム入力の簡略化、クチコミ・実績など信頼性を高める要素の掲載などが挙げられます。

広告からランディングページまで一貫してユーザーに快適な体験を提供できれば、コンバージョンレートも向上させられるでしょう。その結果、仮にCPCそのものが大きく変わらなくとも、1コンバージョンあたりの費用(CPA)が下がりROIが向上するため、広告投資効率が良くなると考えられます。

よって、CPC単体の数字を追いかけるだけでなく「クリエイティブ改善 → CTR向上 → CPC低減」「LP改善 → CVR向上 → 実質CPC低減」といった好循環を生む視点および施策実行が重要です。

4.入札戦略と配分の工夫

Google広告などでは、機械学習を用いた自動入札(スマート自動入札)が提供されています。

たとえば「目標コンバージョン単価(ターゲットCPA)」「目標広告費用対効果(ターゲットROAS)」などの戦略を活用すると、システムが各オークションで最適な入札額を自動調整してくれます。人手では気づけないタイミングやユーザーごとの入札調整が行われ、結果として必要以上に高いCPCで入札する無駄を省ける可能性があります。

特に大量のキーワードを扱う場合や、コンバージョンデータが蓄積してきた段階では、積極的に検討するとよいでしょう。

時間帯や曜日、地域ごとに入札額を変更するのも有効です。たとえばコンバージョン率の高い平日昼間の入札は入札額を高め、コンバージョン率の低い深夜や早朝は低減させておくことで、クリックあたりの成果を最大化しつつ無駄な高単価クリックを減らすことができます。

地域についても、自社サービスが強いエリアでは入札額アップ、弱いエリアでは絞るなどして、平均CPCを抑えつつ効果的な配分を目指します。

同様にデバイス(パソコン・スマートフォン・タブレット)別の調整もCPC改善に寄与します。たとえばスマートフォン経由はコンバージョン率が低い場合、入札比率を下げて安価にクリックを取得する戦略も考えられます。

逆にスマートフォンでの購入が多い商材なら、スマートフォン重視で入札単価を高めに設定し、パソコン向けの無駄なクリックを減らすといった方法です。各デバイスのパフォーマンスデータを分析し、費用対効果の高いデバイスに予算を寄せることで、全体としてのCPC効率を向上させられるでしょう。

最後に、入札単価の上限(上限CPC)を適切に設定することも大切です。効果測定の結果、特定のキーワードでこれ以上払うと割に合わないというラインが見えたら、その金額を上限CPCとして設定してそれ以上は支払わないよう制御しましょう。思わぬクリック単価高騰を防ぎ、平均CPCをコントロールできます。自動入札に任せる場合でも、ポートフォリオ戦略などで上限を設けることが可能です。

まとめ

本記事では、CPC(クリック単価)とは何か、その仕組みやメリット・デメリット、相場感、そして改善方法について網羅的に解説しました。

CPCはデジタル広告の基本中の基本指標ですが、単に低ければ良いというものではなく、コンバージョンやLTVなどのビジネス成果と結びつけて捉えることが重要です。

クリック課金モデルは即効性や測定の明確さという利点がある一方で、継続的に最適化を図らないと費用対効果が下がってしまう側面もあります。

本記事の内容を踏まえ、信頼できるデータに基づいた運用と効果検証に裏付けられた改善サイクルによって、CPCを適正にコントロールしながらオンライン広告の成果を最大化していきましょう。

大手ネット広告代理店に新卒で2006年に入社し、一貫して広告運用に従事。

緻密な広告運用をアルゴリズム化し、誰もが高い広告効果を得られるようShirofuneを2014年に立ち上げ。

2016年7月に国内No.1を獲得し、2022年までに国内シェア91%を獲得。

2023年から海外展開をスタートし、現在までに米大手EC企業や広告代理店への導入実績。

2025年3月に米国広告業界で最古かつ最大級の業界団体である全米広告主協会からMarketing Technology Innovator AwardsのGoldを受賞。