マーケティングにおけるLTV重視の考え方とは?広告運用における活用法や注意点まで解説

- 菊池 満長

近年、マーケティングや広告運用の領域において「CPA・CTR偏重から、LTV重視へのシフト」といった議論をよく見聞きするようになりました。これは日本のマーケティング・広告業界に限らず、世界的に議論が重ねられているテーマであり、「生涯顧客価値がいかに重要か」といった主旨を述べる海外のWebサイトや研究論文などが数多くヒットする状況になってきています。

しかし「LTVとは長期的に評価するべき指標では?一つ一つのマーケティング施策や広告施策の評価のために用いるとは、具体的にどうすることだろうか?」と、現時点では疑問に思っているマーケターや広告担当者も多いかもしれません。

そこで本記事では、「LTV重視」のマーケティングとは、具体的にどのような視点で物事を捉えるのかを深掘りしていきます。あわせて、失敗事例も紹介しますので、どうぞ最後までお読みください。

そもそもLTVとは?

LTV(Life Time Value、生涯顧客価値)という言葉を既に認識し、日頃から使っている方も多いと思いますが、まずは本記事におけるLTVを定義します。

LTVの定義

LTV(Life Time Value、生涯顧客価値)とは、企業から見た場合には「一人の顧客(あるいは一アカウント)が一生涯に生み出してくれる利益の合計額」を表します。

加えて重要な視点として、「顧客視点の(顧客から見た場合の)LTV」も見落としてはなりません。これは、「一生涯に企業が提供してくれる価値の総量」を表します。

つまり、「LTV」といっても企業視点・顧客視点の二面性がある点に注意が必要で、これら2つの視点を同時に満たすことでLTVを高めることができるのです。

詳細は、別記事「LTVとは?(正確な記事タイトル)」で紹介しておりますので、あわせてお読みください。

[参考書籍]垣内 勇威著「LTV(ライフタイムバリュー)の罠」

LTVの計算式

次に、LTVの計算式の一例を見てみましょう。基本の計算式は次のとおりです。

| LTV=平均購入単価 × 購入頻度 × 継続期間 |

一人の顧客が一度になるべく高い単価で購入し、頻繁に利用してくれて、なおかつ継続期間が長ければ長いほど企業にもたらされる利益の合計額は大きくなります。

また、前項で「LTVを高めるには企業視点だけでなく、顧客視点も同時に満たす考え方が重要」だと述べました。

つまり、顧客から見て「一度の利用で投じる費用が高くなっても、それだけの価値を感じられる」「頻繁に利用したい」「(この企業・ブランドと)長く付き合いたい」と思える状況を、製品・サービスの洗練を通して整えておくことも不可欠です。

なお、LTVの計算式はビジネスモデルの違いによって若干変わる場合があります。一例としてサブスクリプションビジネスやEC事業の計算式も紹介します。

【サブスクリプションビジネスの場合】 LTV = ARPU(平均顧客収益) × 契約期間(月) × 粗利益率 【EC事業の場合】 LTV = ARPC(平均顧客単価) × 購入頻度 × 粗利益率 × 平均継続購買期間 |

サブスクリプションビジネスの場合には、

- ARPU(平均顧客収益)=ユーザー基盤全体から、企業がどれだけ効果的に収益を得ているか把握するための指標

- 粗利益率=収益から原価を差し引いた利益率

という指標を使用します。売上ベースのみでLTVを算出するのではなく、粗利益率を加味することで「原価に対する収益性はどうか?」というポイントをより正確に評価できるようになります。

また、EC事業の場合には、

- ARPC(平均顧客単価)=顧客一人あたりから企業がどれだけ収益を得ているか把握するための指標

という指標を使用します。これはサブスクリプションビジネスで用いる「ARPU」とは似て非なる指標です。「ユーザー基盤全体がどれだけの規模であるかに関係なく、顧客一人あたりの平均単価」を示す指標であり、EC事業の評価によく用いられています。

もっと詳しく知りたい方は、別記事『LTVの計算方法とは?算出する目的や具体的な求め方について具体例を交えて解説』でさらに深く解説していますのであわせてお読みください。

h3 なぜ今LTVが注目されているのか

昨今の顧客獲得コストの上昇を受け、「マーケティング投資の最適化と、既存顧客の価値最大化によりフォーカスしたい」と考えている方が多いのではないでしょうか?カナダのコンサルティング企業「UpCounting」の分析によると、EC事業だけで見ても顧客獲得コストは2年前と比べて40%も上昇しています。

このような時代に重要となるのが「1:5の法則」。これは「新規顧客を獲得しようとすると、既存顧客の5倍コストがかかる」という考え方です。つまり「高いコストを投じて新規顧客を追いかけるよりも、既存顧客の価値を最大化する方へビジネスの舵を切るほうが、より効率的である」という時代を迎えています。

そこで大切なのが、On To Oneマーケティングの考え方です。つまり、「既存顧客一人ひとりが何を望んでいるか?」というテーマと深く向き合い、企業としてより大きな価値を提供し、その対価を得てビジネスの収益最大化を目指すという考え方がより重要になっています。

特にBtoB SaaS企業では、LTV視点を持ちながらマーケティング施策を立案することがさらに重視されています。ユニットエコノミクスを用いて自社の事業成長を絶えず客観的に評価し、投資・施策の配分のPDCAに取り組まなくては業界で生き残りが難しい時代です。

闇雲に新規獲得を追いかけ続け、「CPAをとにかく改善しよう」という思考に偏りすぎてしまっては、広告戦略が破綻する恐れもあるでしょう。

従来の考え方とLTV重視の考え方の違い

マーケティングや広告運用に関して、「短期の売上重視」「CPA・CTR重視」といった従来の考え方と、「LTV重視」の考え方の違いについて比較しながら紹介します。

従来の考え方

従来のマーケティングや広告運用では、短期的な収益に焦点を当てる側面が大きかったといえます。

つまり、長期的な顧客との関係構築による総収益を考慮するよりも「この広告キャンペーンのCPA・CTRはどうだったか?」「CV件数はどうだったか?」など、短期的な売上げを追う傾向が強いものでした。

なおかつ、「このチャネルから獲得した顧客はLTVが高くなる」といった顧客ごとの価値(LTV)の差異には目が向けられていませんでした。そのため、すべての顧客に等しくリソースを投下するアプローチが一般的で、細かな顧客セグメントごとの支出状況や、購入履歴、エンゲージメントなど顧客行動への理解が限定的だったといえます。

LTV重視の考え方

一方、LTV重視の考え方では「顧客中心主義」の考えが強いことに着目すべきです。アメリカのマーケティング領域の研究者であるPeter Fader(ピーター・フェーダー)氏は、自身の著書の中で「顧客中心主義」を唱え、「顧客間の異質性に注目すべき」「すべての顧客に対して平等にビジネスリソースを投下する価値があるとは限らない」という主張をしています。

つまり、顧客とビジネスの関係全体で生み出される長期的な総収益をまず予測したうえで、顧客間の異質性を認識し、特定の顧客セグメントに合わせて戦略を調整することで結果を改善するなど、パーソナライズなアプローチが重要です。

アプローチを繰り出した後には、顧客データを活用して顧客行動をより深く理解し、顧客コミュニケーションをパーソナライズするなど、データ駆動型のアプローチも求められるでしょう。また、顧客ロイヤルティを構築し、リピート購入を促進して既存顧客の価値を最大化を優先する「顧客維持」と「成長」の視点も不可欠です。

そのような取り組みを積み重ねた結果、企業が「最も価値のある顧客」を特定し、それに応じてリソースを適切に配分、高価値顧客の獲得と維持に焦点を当てるといった、戦略的リソース配分が重要になってくるのです。

| 従来型の考え方 | LTV重視の考え方 | |

| 短期的な収益に焦点 | フォーカスする期間 | 長期的な収益に焦点 |

| CPA・CTRなど企業視点偏重すべての顧客に等しくリソースを投下しアプローチ顧客行動に対する理解が限定的 | 特徴 | 顧客中心主義顧客間の異質性を認識特定の顧客セグメントに合わせて戦略を調整パーソナライズなアプローチを重視 |

広告運用にLTVを活用するための考え方

このセクションでは、広告運用の現場でLTV重視の考え方をどう活用するか、戦略・施策レベルで解説します。単に「LTVを上げる方法」ではなく、広告予算やターゲティングにLTVデータを反映する視点もあわせてご紹介します。

LTVに基づく顧客セグメントとターゲティング

顧客ごとのLTVを算出しセグメント分析することで、広告配信やCRM施策に活かす方法が挙げられます。

ポイントは、「高LTV顧客の共通属性を分析し、類似オーディエンスへ広告配信する」「低LTVセグメントに対しては獲得予算を絞り、高LTV見込み客に投資する」といった、セグメント別の戦略を取ることです。

具体例として、「月間購買頻度」や「年間購入額」に基づいて顧客を「A」「B」「C」とランク分けを行います。「Aランク顧客類似層」に向けたリーチ広告は入札額を高く設定し、一方で「Cランク層」への広告出稿は抑制するといった施策が想定されるでしょう。

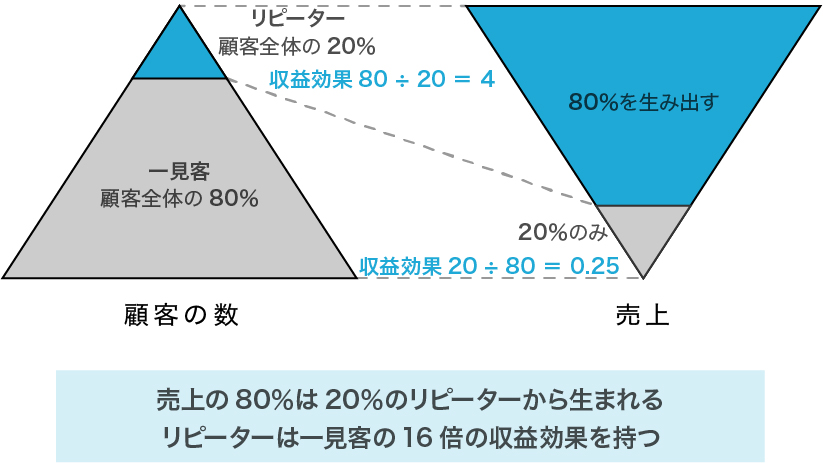

「パレートの法則」という言葉を知っている人も多いと思います。これは「80:20の法則」ともいわれ、「20%のリピーター顧客が売上げの80%を占める」という法則です。上図で示しているように両者の収益効率を計算してみるとその差は歴然としています。優良顧客層にリソースを振り向けることが重要であることを、よりはっきりとイメージしていただけるのではないかと思います。

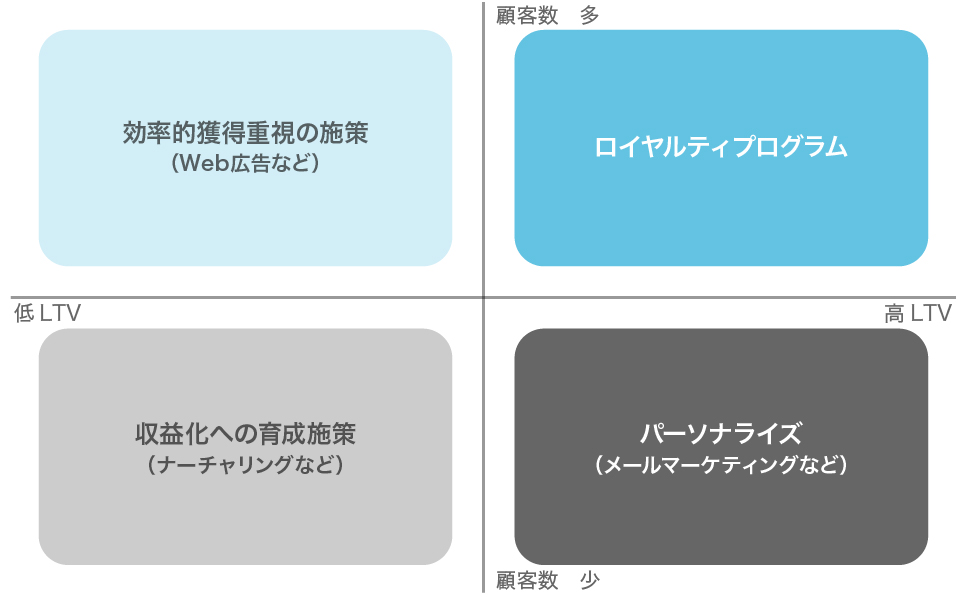

また、顧客のLTV分布の差異に応じた施策の例として、下図のようなマトリックスも考えられるでしょう。

広告チャネル評価への長期的な視点の導入

広告チャネル(リスティング広告、SNS、純広告等)を評価する際に、短期的なCPA・CTRで評価しがちですが、そうではなくチャネルごとに獲得した顧客のLTVを算出・比較・評価する長期的視点を持ちましょう。

EC事業であれば「検索広告経由の新規顧客はLTVが高いが、アフィリエイト経由は一回買い切りで離反しがち」といった経験則があれば記載し、チャネル毎に異なるLTVを測定・評価できるようにすることで予算配分の最適化につながります。

アメリカの高級菓子チェーン「Dylan’s Candy Bar」は、マーケティングツールを用いて購入履歴や行動パターンから「高価値顧客になりうる新規顧客」の予測・セグメント化に取り組みました。その上で、最もリターンが期待できる見込み顧客に対して獲得施策(広告、プロモーション、オファー)を集中的に実施した結果、一般的な新規顧客に比べて、LTV(顧客生涯価値)の高い顧客層を効率よく取り込むことに成功しました。

広告クリエイティブやオファーの最適化

広告施策を実行する際には、プランニングやターゲティングだけではなくクリエイティブやオファーの最適化も重要です。クリエイティブやオファーを作り込む際にも「LTVを高めるにはどのような内容が最適だろうか?」と考えて取り組むことも大事なポイントだといえます。

ECであれば、初回購入時に「今買ってもらうこと」に加えて、リピート促進のオファーも忘れずに提示しましょう。次回使えるクーポン配布や、定期購買契約への誘導を設けてLTV向上につなげる施策、メッセージ訴求として「長期利用のメリット(累積ポイントやVIP待遇)」を広告のキャッチコピーに織り込むなど、広告接点から顧客ロイヤルティを醸成する工夫を盛り込むことが推奨されます。

また、SNS広告を既存顧客に対するリマーケティングのチャネルとして活用するケースも想定されます。その際には、既存顧客にターゲットを絞って「レビュー投稿募集」や「友人紹介プログラム」など、ロイヤルティ向上のためのキャンペーンを案内する内容などにするとよいでしょう。

LTVを向上させるための3つの基本戦略

本記事の冒頭で、LTVの基本計算式は「平均購入単価 × 平均購入回数(平均継続期間)」であると紹介しました。ここからは、単価向上、購買頻度、継続期間の3つを高める基本戦略についてご紹介します。

1. 購買単価を向上させる

購買単価の向上のためのアプローチとして代表的なのが、クロスセルやアップセルの仕組みです。

たとえばECでは「この商品を購入した人はこんな商品も購入しています」といった関連商品の提案が有効でしょう。また、SaaSビジネスであれば、利用状況に応じて上位プランや追加機能を提案することで、自然な形で購買単価向上の後押しになります。

加えて、価格設定の工夫も重要です。たとえば、ただ「値引き」をするのではなく、SaaSであれば長期利用者に好まれる複数の機能をまとめたパッケージを提供することで、価格に対する納得感を高めながら、顧客との継続的な関係を築くことができるでしょう。

さらに、「セット販売(バンドル販売)」の導入も有効です。たとえばAmazonが行っている「一緒に買われる商品」の表示や、Appleの「Apple One」のように音楽・ゲーム等複数のサブスクリプションサービスをまとめて契約できる仕組みは、顧客にとっての利便性とお得感を高める良い例といえるでしょう。

2. 購買頻度を高める

購買頻度を高めるために、たとえば一定期間購入がないユーザーに対してメールやプッシュ通知で再購入を促すアプローチが有効です。こうしたリテンション(継続利用)施策においては、パーソナライズされたアプローチに取り組むことで、さらに成果が上がると期待できるでしょう。

顧客の購買履歴や閲覧行動などのデータをもとに、最適なタイミングでキャンペーン情報を届けたり、AIを活用したレコメンド機能を導入したりすることで、購入意欲を喚起します。

また、単発で商品を購入し継続的に利用している顧客に対しては、定期購入(サブスクリプション)への移行を提案するのもよいでしょう。さらに、長期的な利用で特典が得られるポイント制度などロイヤルティプログラムを設けることで、顧客との継続的な関係構築を後押しします。

成功事例として、米国のD2Cブランド「Dollar Shave Club」が挙げられます。同ブランドは、「毎日使うけれど、購入の手間が面倒」「商品選びに迷う」といったユーザーの悩みに寄り添い、低価格な髭剃り用品を定期配送するサービスを展開し、大きな反響を呼びました。

3. 継続期間を延長する

継続期間をできるだけ長期間にするためには、ユーザーが長く利用したくなるよう製品・サービスを洗練させることが重要です。

まずは、顧客がどのような点に不満を感じているのかを把握し、離脱の原因となる要素を分析・改善することから始めましょう。たとえば、NPS(Net Promoter Score、顧客満足度を表す指標)を活用して定期的に顧客の満足度を計測し、そのフィードバックをもとにサービス改善に取り組んで解約率をできる限り下げることが有効です。

特にBtoB SaaSにおいては、契約直後のオンボーディング施策が大きな鍵を握ります。顧客が「操作が難しい」「自社に合っていない」と感じてしまう前に製品の使い方・活用法を丁寧に案内し、解約を防ぐ体制を整える必要があります。そのためには、従来の「問い合わせ対応」に留まらない、「カスタマーサクセス」を重視したサポート体制への転換が求められるでしょう。

さらに、ユーザー同士がつながって情報を共有できる「コミュニティ」の活用も有効な手段です。たとえばAppleでは、世界中のユーザーが参加する「Appleサポートコミュニティ」を展開、ユーザー同士で製品利用に関する疑問を解決できるよう促しています。

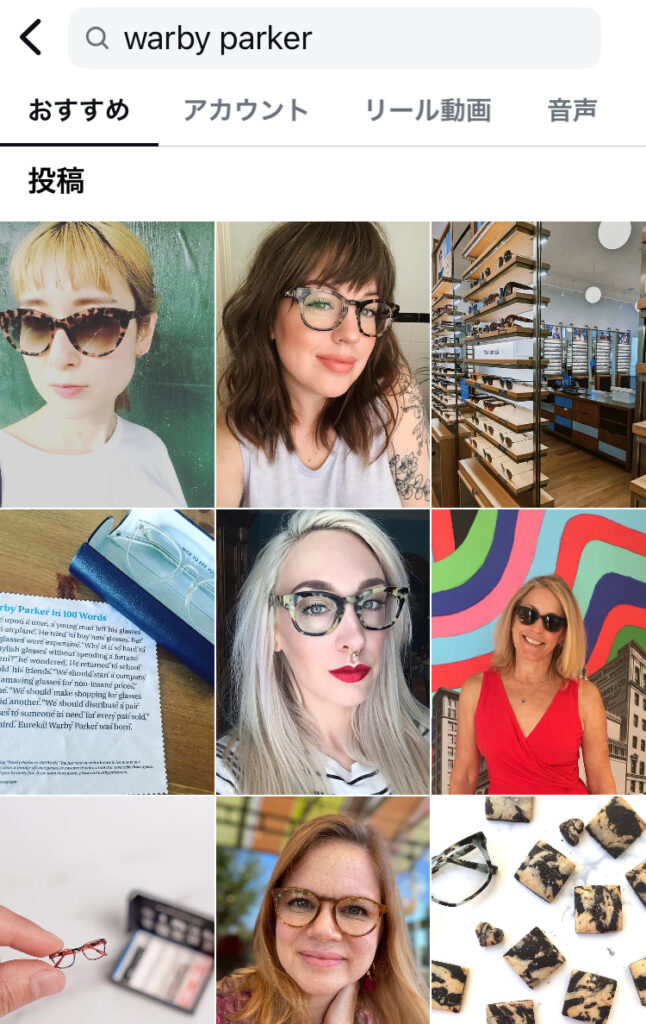

こうしたコミュニティ活用は、D2Cブランドにも広がっています。アメリカの眼鏡ブランド「Warby Parker」は、ユーザーにInstagram投稿を呼びかけており、「#warbyparker」で検索すると数多くの着用画像が見つかります。

これにより、「SNSで見かけて気になった」「自分も試してみたい」といった興味喚起となり、ブランドへの共感や継続利用につながっている一例だといえるでしょう。

(出典:Instagram)

より詳しく知りたい方は、「LTVを最大化させる3つの基本戦略とは?具体的な向上施策と重要指標についてわかりやすく解説」という別記事で解説していますので、あわせてお読みください。

LTVの考え方をマーケティングに活用するために

このセクションでは、LTVの考え方を組織に根付かせ実行する際の視点と、陥りがちなミス・注意点についてご紹介します。

LTV重視のKPI設計と社内教育を行う

短期的な売上偏重型のKPIから、長期的なLTV重視のKPIへの転換を図るために、社内で目標設定や評価指標を再設計する取り組みが必要です。

たとえば、「広告運用チームの評価をクリック数やCPAだけでなく、数カ月後のLTVやリピート率も加味する」といった内容が想定されるでしょう。

また、営業・カスタマーサクセス部門とも連携し、顧客生涯価値最大化が全社共通の目標となるようにOKR(Objectives and Key Results、個人やチームの目標と成果)設定にも取り組むことが推奨されます。

さらに社内教育として、LTVの重要性を説く講義やワークショップ、他社の成功事例などを共有することも有効です。

まずは部門長やマネージャーが短期的な成果を求める思考から脱却し、現場チームが短期目標ばかり追わないよう、上位レイヤーこそが意識して「LTV視点」を浸透させる姿勢が重要です。

LTV活用の注意点を正しく知る

LTV指標を使う際の注意事項を適切に理解しましょう。

LTVはあくまで将来予測であり、不確実性も含んでいるため、過信は禁物です。そして、計算の前提が変わればLTVも変動します。たとえば、市場環境や競合状況の変化でリピート率が急落する可能性も含んでいます。

加えて、すべてのビジネスモデルにLTV重視が有効とは限らない点も知っておいてください。たとえば、単発取引型や流行商材などでは、LTVよりも短期回収が重要なケースも想定されるでしょう。

また、LTVを重視することで、マーケティング施策の効果検証の期間が長期化するため、PDCAが高速では回りにくくなる側面も挙げられます。LTV向上施策は成果確認に半年~1年を要することもあり、短期的には費用対効果が見えにくくなるため、経営層に理解を求めることも必要です。

ここで、LTVや収益の予測をしていたものの、ビジネスが立ち行かなくなってしまった実例をご紹介します。イギリスのECサイト「boo.com」は、今から25年前に破綻を迎えました。LTVや収益の予測はしていたものの、ビジネスを構成するより必要な基本的な指標(訪問者数、CV率、顧客単価、顧客獲得コスト、その回収期間など)について現実的な前提がまったく詰められていませんでした。

根拠のない楽観的な想定の上に立った計画だったため、投資家やアナリストからは「実現可能性」がないと判断されることとなりました。実際にECサイトオープン初日の訪問者5万人に対して注文はわずか4件、コンバージョン率は0.25%にとどまり、同社が描いていたLTVモデルは破綻。

さらに、当時のインターネット環境にそぐわない重いサイト設計などユーザー体験の悪さも重なり、収益予測に取り組んだとしても、数字の根拠や現実とのずれを見誤ると、事業は成立しないという失敗例となったのです。

つまり、「LTV偏重」に軸足を置きすぎず、短期の収益とバランスを取ることも重要だと示唆しているのです。

まとめ

本記事では、「マーケティング・広告施策におけるLTV重視の考え方とは」をメインテーマに、LTVという指標の具体的な活用策や、注意点について解説してきました。

近年、マーケティング・広告の領域では「CPA・CTR偏重」から「LTV重視」にシフトしつつありますが、本記事の終盤でも事例を紹介した通り「長期的な利益を重視すること」および「短期的な収益も追いかけること」の双方のバランスを取ることが、失敗を招かないために重要だといえます。

本記事を最後までお読みいただき、ありがとうございました。本記事をきっかけに、社内で「LTV重視とは?」「自社では具体的にどう取り組んでいくのか?」といった議論が広がれば幸いです。

大手ネット広告代理店に新卒で2006年に入社し、一貫して広告運用に従事。

緻密な広告運用をアルゴリズム化し、誰もが高い広告効果を得られるようShirofuneを2014年に立ち上げ。

2016年7月に国内No.1を獲得し、2022年までに国内シェア91%を獲得。

2023年から海外展開をスタートし、現在までに米大手EC企業や広告代理店への導入実績。

2025年3月に米国広告業界で最古かつ最大級の業界団体である全米広告主協会からMarketing Technology Innovator AwardsのGoldを受賞。