ROASの目安や業界平均値、比較する際に見るべきポイントを解説

- 菊池 満長

広告運用の現場では、ROAS(広告費用対効果)がひとつの判断基準として重視されています。売上げに対して、かけた広告費がどれほど効率的だったのかを測る指標として、多くの企業が日々のレポートに組み込んでいることでしょう。実際、2024年時点ではインターネット広告費は変わらず増加すると予想されており、配信側の需要は増し続けるばかりです。

しかし、その数値が「高いのか低いのか」を判断するには、基準が必要です。業界平均や一般的な目安がわからないままでは、ROASが100%でも満足すべきなのか、改善すべきなのかが見えてきません。一方で、自社とビジネスモデルの異なる他社の数値を参考にしてしまえば、かえって的外れな戦略判断につながる可能性もあります。

とくに広告運用を内製で行っている企業や、経験豊富な専任の広告運用担当者を確保できない組織にとっては、客観的な比較軸を持つことが、限られた予算の中で効果を最大化する上では有効な指標になります。

本記事では、ROASの業界別の目安や平均値、さらに自社の数値を評価・比較する際に見ておくべきポイントについて、データと実践的な視点の両面から解説していきます。

ROASとは?定義と計算方法のおさらい

広告運用におけるパフォーマンス評価の指標にはさまざまなものがありますが、重要度が高いもののひとつがROASです。かつて主流だったCPA(顧客獲得単価)やCPC(クリック単価)に比べ、「投資した広告費がどれだけの売上げにつながったか」を直接的に示すことができるため、より実態に即した評価指標として支持を集めています。

本章では、まずROASの基本的な定義と、どのような計算式で算出されるのかを確認します。正確な意味を押さえた上で、実際の使い方をみていきましょう。

ROASの定義

ROAS(Return On Ad Spend)とは、「広告費に対して、どれだけの売上げが得られたかを示す指標」です。広告経由による売上げを広告費で割ることで算出され、広告施策の費用対効果を把握する上で基礎となる指標として用いられます。

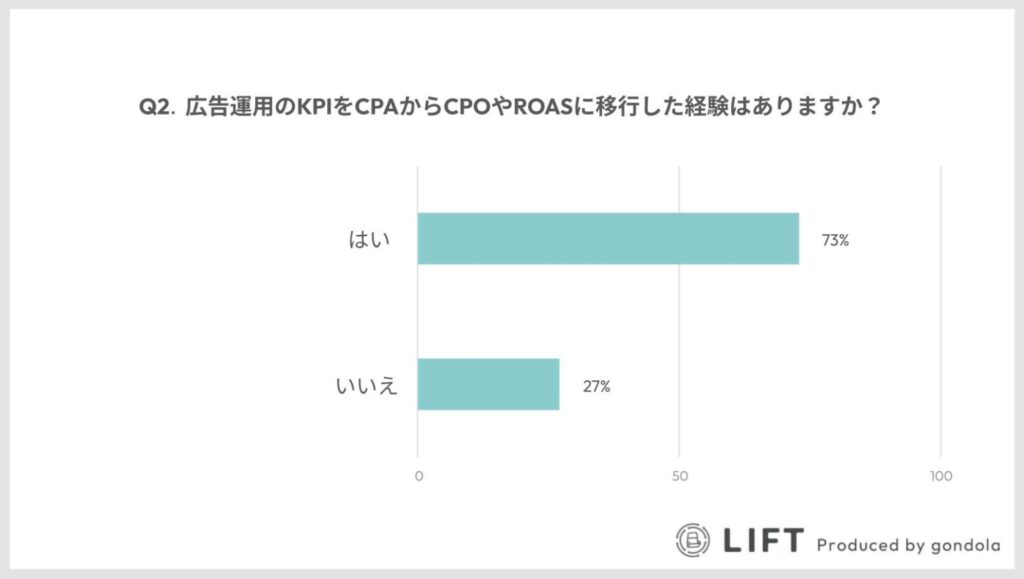

たとえば広告費が10万円で、そこから得られた売上げが30万円であれば、ROASは300%(3倍)です。この数値が高いほど、広告施策が効率的であると判断できます。2025年現在は、Web広告のKPIはCPAからROASやCPOに移行する企業も増えているといわれており、注目度が上がっている指標でもあります。

(出典:LIFT「なぜWeb広告のKPIはCPAからCPO・ROASへ移行するのか?広告運用者を対象にした独自アンケートから読み取る広告運用指標の最新動向)

ただし、ROASの値だけで広告の良し悪しを判断するのは危険です。売上げの金額だけでなく、利益率やビジネスモデルも考慮する必要があります。詳細は後述しますが、目的や業界ごとの目安も踏まえて評価することが求められます。

ROASの計算方法

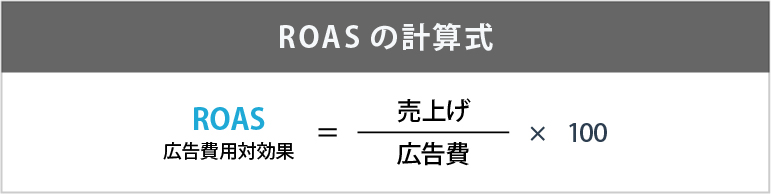

ROASの計算式は非常にシンプルで、次のように求められます。

<ROASの計算式>

- ROAS(広告費用対効果) = 売上げ ÷ 広告費 × 100

たとえば広告費が20万円で、その広告から得られた売上げが80万円だった場合「ROAS = 80万円 ÷ 20万円 × 100 = 400%」となり、広告費1円あたり4円の売上げを生み出したことを意味します。つまり「数値が高ければ高いほど、広告の効率が良い」と評価できます。

ただし、ROASは「売上ベース」の指標であるため、利益や顧客のLTV(顧客生涯価値)を加味することなく、単純な費用対効果だけを見てしまうリスクもあります。

特に、BtoBやSaaSビジネスなど契約後の継続課金があるモデルでは、ROASの評価期間や売上計上の考え方を慎重に見定めなければなりません。

また、ROASは短期・長期のどちらの視点でも分析が必要です。短期的にはキャンペーンの直近成果を、長期的にはLTVを踏まえた売上評価を行うことで、広告施策の成否をより精度高く見極められるでしょう。

ROASの目安や業界平均値をデータともとに紹介

ROASは、広告施策の費用対効果を測る上で実用的な指標です。

ただし、「高ければ高いほど良い」とは限りません。業界やビジネスモデルによって、適正な水準は大きく異なります。この章では一般的な目安を整理し、業界別の平均値をデータとともに読み解いていきます。

ROASのおすすめ目安や適正値の基準

まずは、広告全般において広く目安とされているROASの基準を確認しておきましょう。一般的には、ROASの判断基準は以下のとおりです。

<ROASの目安>

| 100%未満 | 広告費の回収ができておらず、赤字状態。収益化には至っていない。 |

| 100% | 売上げと広告費が等しく、損益分岐点にある状態。利益は出ていないが、広告効果は一定と見なされる。 |

| 101%以上〜400%未満 | 平均的な水準。業界によってばらつきはあるものの、効率的とされる範囲。 |

| 401%以上 | 非常に効率的な広告運用ができている状態。成果の高いクリエイティブや適切なターゲティングが奏功している可能性がある。 |

とはいえ、これはあくまでも一般的な目安です。利益率が低い商材では、たとえ300%のROASでも十分な利益が出ないこともあります。広告費の3倍の売上げがあったとしても、その原価や物流、人件費などを含めたコスト構造によっては赤字になりかねないためです。

一方で、LTVが高いSaaSビジネスでは、、初回購入時のROASが100%未満であっても、6〜12カ月の継続課金により広告費を大きく上回る収益が見込める場合もあります。このようなケースでは、初動のROASが低くても「戦略的に問題ない」と判断されることがあり、数値の高低だけで広告の是非を判断することは適切ではありません。

一概に「ROASが100%を超えているから安心」といえるわけではなく、事業モデルや商品単価、利益率、回収期間などを踏まえた上で「自社にとっての適正ライン」を見極めることが求められるのです。

ROASの業界平均のデータ

実際の広告運用では、業界別のROAS平均値を参考にすることで、自社の立ち位置や改善余地をより具体的に把握できます。

以下に、米Varosが毎月更新しているデータを基に、主要な業界の平均ROASデータをまとめます。

<ROASの業界平均データ(※2025年4月時点)>

| 業界 | 平均ROAS | 広告チャネル |

| ファッション | 2.61 | Facebook広告 |

| 美容 | 2.84 | Google広告 |

| 食品・飲料 | 2.8 | Google 広告 |

| BtoC SaaS | 1.1 | Google 広告 |

| BtoB SaaS | 1.42 | Google広告 |

この一覧からわかるとおり、ROASの水準には業界や広告チャネルによる傾向があります。BtoCの消費財分野では、購買までの導線が短く、衝動的な購入が起こりやすいため、比較的高めのROASが出やすい傾向があると推察できます。

一方、SaaSなどのBtoB・BtoCサービスでは、商談や比較検討のプロセスが長いため、初動のROASは低くなりがちなのでしょう。特にSaaSでは、継続課金モデルでLTVを前提とした評価が求められるため、初動のROASが低くても戦略的に許容される場合があります。

自社のビジネスモデルがBtoBかBtoCか、またはチャネル構成がどうかによって、目指すべきROAS水準は異なります。こうした外部データは「どのような基準で自社を評価するか」を考える起点として、十分活用する価値があるといえます。

ただし、数値自体は市場動向により毎月変動しますので、参照する際にはなるべく最新のデータを参照しましょう。

ROASの目安や業界平均値を知っておくことがなぜ重要なのか?

ROASの基準を知ることが重要な理由としては、以下の3つが挙げられます。

- 広告の成果を相対的に判断できるため

- 広告施策の目標設定や改善施策につなげられるから

- 予算配分や投資判断の根拠になるため

それぞれ個別にみていきましょう。

広告の成果を相対的に判断できるため

ROASは自社単体で評価しても、その良し悪しを判断するのが難しい指標です。たとえば300%という数値も、業界の平均が150%であれば十分に高い成果といえますし、逆に500%が当たり前の業種であれば改善の余地があるかもしれません。

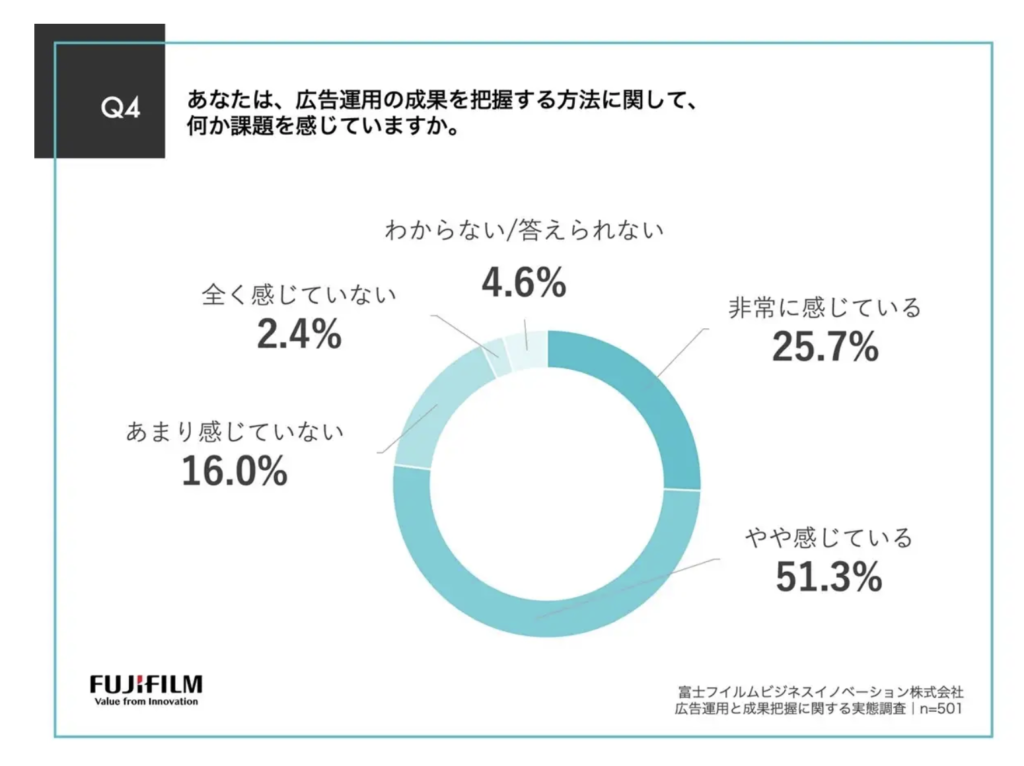

多くの企業にとって、広告の費用対効果の判定は難しい課題となっています。

実際、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の調査では、「広告運用の成果を把握する方法に関して課題を感じているか否か」について、25.7%が「非常に感じている」、51.3%が「やや感じている」と回答しています。

(出典:PR Times「【Web広告運用の成果が見えない?】50.7%が、成果に『満足していない』実態約8割が、広告運用の成果把握に課題を実感」)

業界のROAS水準を把握しておくことで、広告の成果を相対的に評価できます。自社の広告が市場の中でどの位置にあるのかを客観的に捉えられれば、改善の必要性や優位性を見極められるでしょう。

広告施策の目標設定や改善施策につなげられるから

平均的なROASを基準にすることで、自社の現状を具体的に把握でき、目標設定や改善方針も明確になります。

広告施策が予定通り進んでいるのか・それとも手を打つべきかを判断する際、目安があることは大きな助けになるでしょう。

施策を走らせたあとの数値を評価するだけでなく、初期のKPI設定段階でも、ROASの目安や過去実績との比較が役立ちます。目標を「高ければ良い」というあいまいな基準にせず、実行可能な計画へと落とし込んでいけるでしょう。

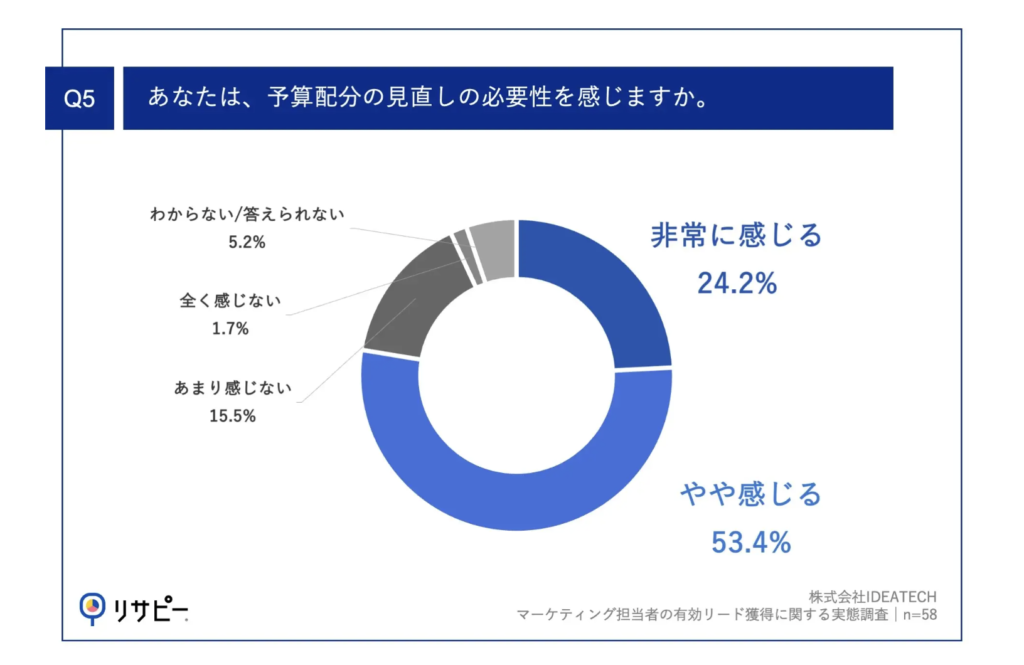

予算配分や投資判断の根拠になるため

複数の広告媒体を運用している場合、どのチャネルにどれだけの予算を割くべきか、ROASを比較することで判断できます。

BtoBマーケター102名を対象とした調査では、約8割が「予算配分の見直しの必要性を感じる」と回答していました(同調査ではWeb広告に最も予算を投下していると判明)。

(出典:PR Times「【BtoB企業のマーケティング、予算配分は適正か?】担当者の約8割が『予算配分の見直しが必要』と回答調査からわかる見直しの必要性が高まる理由とは?」)

このような実態からも、多くの企業にとって「費用をどこに、どの程度投じるか」は極めて重要なテーマであるとわかります。

逆に、定量的な指標なしには判断が属人的になってしまいかねません。ROASの目安を知らずに配分を決めると、効果の薄い施策に無意識にコストをかけ続けてしまうリスクがあるのです。

ROASの目安や業界平均値はどのようなときに確認するべきか?

以上のような、ROASの目安や業界平均値は次のタイミングで確認するのが効果的です。

- シーン①:広告施策の成果の評価や分析を行うとき

- シーン②:今後の予算や広告戦略の見直しを検討するとき

- シーン③:新規広告施策やキャンペーンを計画するとき

次項より、個別にみていきましょう。

シーン①:広告施策の成果の評価や分析を行うとき

広告の運用結果を振り返る際、得られたROASがどの程度の成果を意味しているのかを判断するには、目安となる数値との比較が必要です。

たとえば、同じ300%のROASであっても、平均より高いのか低いのかによって、施策の評価は大きく変わります。広告の成果を相対的に評価できるようにするという意味でも、業界全体のROAS水準を把握しておくことは重要です。

数値を単独で見て満足するのではなく、平均とのギャップに目を向けることで、自社の実力に即した評価ができるようになります。

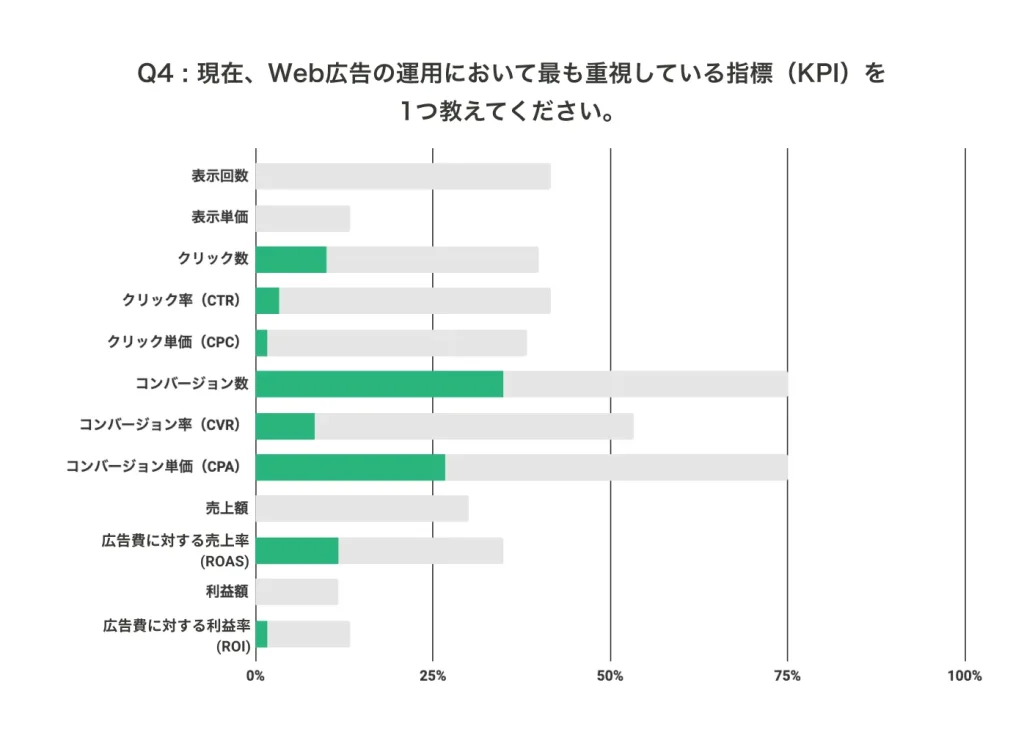

株式会社WACULの調査では、ROASはクリック率やコンバージョン数、コンバージョン単価と並んで重視されているKPIとして挙げられています。

(出典:株式会社WACUL「CV数・CPA・ROAS……Web広告の適切なKPIは何か?|Web広告の運用実態調査Ⅰ」)

その理由として「コンバージョンまでを指標すると正確な広告の効果がわからないため」「利益率(ROI)は算出できないためROAS止まり」が挙げられており、それだけROASは事業貢献を示す上で

「ちょうどいい指標」であるといえます。ROASのおおよその目安を把握しておき、自社の施策を正しく評価しましょう。

シーン②:今後の予算や広告戦略の見直しを検討するとき

次の施策に向けた予算配分や運用チャネルの選定を行う際にも、ROASの目安や平均値が役立ちます。複数の媒体を運用している場合、それぞれの費用対効果を比較し、どこに資源を集中させるか、どこを見直すかの判断につながります。

たとえば、Google広告とSNS広告を併用しているケースで、SNS広告のROASが平均を下回っているにもかかわらず、一定の予算を維持しているような状況では、早期に改善施策を検討すべきです。一方、Google広告が高ROASを維持しているのであれば、KPI設定の再検討や予算の再配分により、全体の費用対効果を底上げできる可能性があります。

このように、広告チャネルごとのROAS傾向を知ることで、戦略的にリソースを配分することが可能になります。実績値に基づいた判断は、感覚に頼らない計画立案を助けてくれるでしょう。

シーン③:新規広告施策やキャンペーンを計画するとき

広告施策をこれから始める場合にも、目標となるROASの水準を事前に把握しておくことが求められます。

目安を知らずに数値目標を設定すると、非現実的なKPIになったり、反対に控えめすぎて改善の余地を見逃したりする恐れがあるためです。一般的に、ROASが200%であれば十分に好成績だと感じるケースもありますが、同じ業界で平均が400%であれば、それは改善余地の大きい数値かもしれません。

また、新たに広告チャネルを開拓するときなどは、どの程度の目標を置いたらよいのかがわからないこともあるかと思います。高い目標を設定することはよいことですが、参考となる指標ないまま目標設定をしてしまうと、本来もっと実行と改善をすべき施策を早期に打ち切ったり、目標が高すぎてチーム全体が疲弊したりする事態を招きかねません。

特に、社内でKPIを共有する際や、広告代理店・パートナーと連携する場面では、「なぜこのROASを目標とするのか」という根拠が求められます。業界平均や同業他社の傾向を踏まえた上で目標水準を設定することで、納得感と実行可能性を両立させた戦略設計を行いましょう。

ROASの目安や業界平均値と比較する際に見るべきポイント

広告費用対効果(ROAS)を業界平均と比較する際、単純な数値の比較だけでは不十分です。以下のポイントを考慮することで、より適切な評価が可能となります。

- 業界特性やビジネスモデルの違いはあるか?

- 評価軸は「短期的」「長期的」のどちらか?

- 広告施策の目的と整合性は合っているか?

次項より、個別に解説します。

業界特性やビジネスモデルの違いはあるか?

ROASを他社や業界平均と比較する際に、最も見落とされがちなのが「業界の構造の違い」です。同じ300%というROASであっても、それが高いとされるか、低いとされるかは、ビジネスモデルによって大きく異なります。

つまり、自社と同じ業種や近いビジネスモデルを持つ企業のROASと比較するとより現実味のある比較になると認識しましょう。

たとえば粗利率が高く、単価も大きいBtoBの業種であれば、200%のROASでも十分に利益を確保できるケースがあります。一方で、日用品やアパレルなど、単価が低く競争の激しい商材では、400%を超えてもようやく利益が出るということも少なくありません。

また、サブスクリプション型のサービスと単品販売のECとでは、利益の発生タイミングも異なります。SaaSなどのLTVが高い業種では、初回のROASが100%を下回っていても、長期的には十分に採算が合うという見立てが成り立ちます。

評価軸は「短期的」「長期的」のどちらか?

ROASは、「いつの売上げをどこまで含めて評価するか」によって数値が大きく変動します。同じ施策であっても、短期評価と長期評価ではまったく異なる結論が導かれることがあるため、そのギャップを考慮することが必要です。

たとえば、広告経由で獲得した顧客がすぐに購入してくれた場合は、短期のROASに反映されます。しかし、SaaSやBtoBサービスのように商談から成約までに時間を要する場合、実際の売上げは広告配信から数カ月後に発生します。

こうした場合、短期的にはROASが低く見えても、半年後の売上げを含めれば大きく改善されていることもあります。

一方で、業界平均として報告されるROASの多くは、媒体の管理画面上で短期的に集計されたものであることが多く、期間の違いを意識せずに比較してしまうと、誤った評価につながりかねません。

評価期間が異なるままの比較は、実態を捉えきれないばかりか、施策の方向性を誤らせるリスクすらあります。ROASを比較する際は、売上げの計上期間やキャンペーンの継続期間が一致しているか、必ず確認するようにしましょう。期間の整合性は、数値そのものと同じくらい重要な要素です。

広告施策の目的と整合性は合っているか?

広告施策には、直接的な販売促進だけでなく、認知拡大やリード獲得、既存顧客の関係強化など、さまざまな目的があります。そして、それぞれの目的によって「適切なROAS」は変わってきます。

たとえば、短期的に売上げを上げることを目的としたダイレクトレスポンス型の広告では、ROASが業界平均以上であるかどうかが重要な判断材料です。ここでは数字そのものが成功の基準になります。

一方で、認知やブランディングを重視したキャンペーンであれば、売上げに直結しにくいため、ROASが一時的に低くなることもあります。しかしそれは、失敗を意味するわけではありません。

また、リード獲得型の広告でも、ROASはすぐには反映されにくく、一定期間のフォローアップやナーチャリングを経てようやく成果が見える構造になっています。つまり、施策の目的とROASの数値が噛み合っているかどうかを見極めない限り、その数値を正しく評価することはできないのです。

他社と比較する際も、目的が異なる施策同士を並べて評価してしまうと、本来見込まれる成果と実際の数値がズレてしまうため、誤った改善につながるおそれがあります。

ROASは万能な指標ではなく、あくまで目的とセットで扱うことで、初めて意味を持つ指標になります。

ROASの目安や業界平均値より高める広告戦略

実際にROASの業界平均値を確認した後、その数値を上回る成果を出すためには、以下のような戦略が必要です。

- ターゲティングの精度を高める

- クリエイティブ(広告内容)を改善する

- 広告配信を最適化する

- ランディングページ(LP)の改善をする

- クロスセル・アップセル施策の導入やLTVの向上を図る

それぞれ個別に解説します。

ターゲティングの精度を高める

広告で成果を上げるには、届けるべき相手を間違えないことが大前提です。性別、年齢、地域、興味関心などの基本属性はもちろん、購買履歴や閲覧行動といった行動データをもとに、精緻なターゲティングを行うことが、ROASを高めるための基盤になります。

特に効果的なのが、リターゲティングの活用です。一度サイトを訪れたユーザーや、カートに商品を残したまま離脱したユーザーなど、関心の高い層に絞って広告を配信することで、無駄な広告費を抑えながらCV率を上げられます。

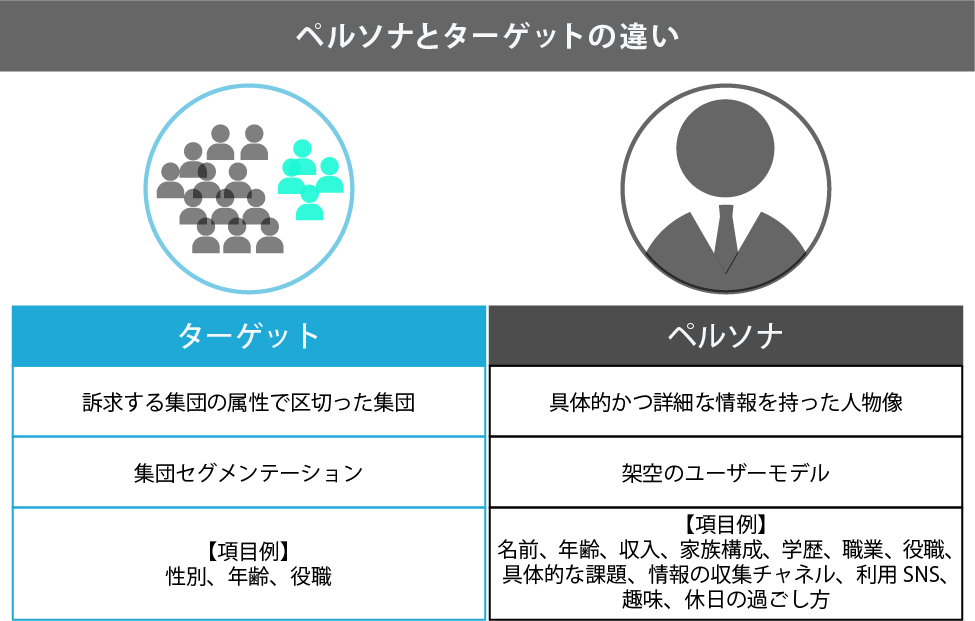

また、ペルソナの設計も重要です。ペルソナは「単なるターゲット」ではなく、役職や業務上の役割、課題感まで定義した具体的な「理想の顧客像」を指します。

「30代の共働き女性で、育児中・EC利用頻度が高い」など、条件を明確にすることで、広告の表示対象が理想的なユーザーに近づき、ROASだけでなくLTV(顧客生涯価値)の向上にもつながっていきます。

クリエイティブ(広告内容)を改善する

広告クリエイティブは、ターゲットとの最初のタッチポイントであり、クリックやコンバージョンを左右する重要な要素です。どれだけ精密なターゲティングを行っても、訴求内容がずれていれば成果にはつながりません。

ROASを向上させるには、前述したペルソナを定義して「誰に何を伝えるか」を明確にし、それを的確な言葉とビジュアルで表現する必要があります。

効果的なクリエイティブには共通点があります。まず挙げられるのが、「価値提案(バリュープロポジション)」が一目で伝わることです。何が、誰の、どんな悩みを、どう解決するのか。この構造を短く、強く、具体的に打ち出せるかどうかが分かれ目です。

加えて、「視覚的要素の最適化」もROASを押し上げる上では求められます。画像の構図や色彩、CTAボタンの配置などが直感的に理解できる設計になっている広告は、より高い成果につながります。

コピー、ビジュアルを一貫したメッセージで構築することが、ROAS向上には必須です。

広告配信を最適化する

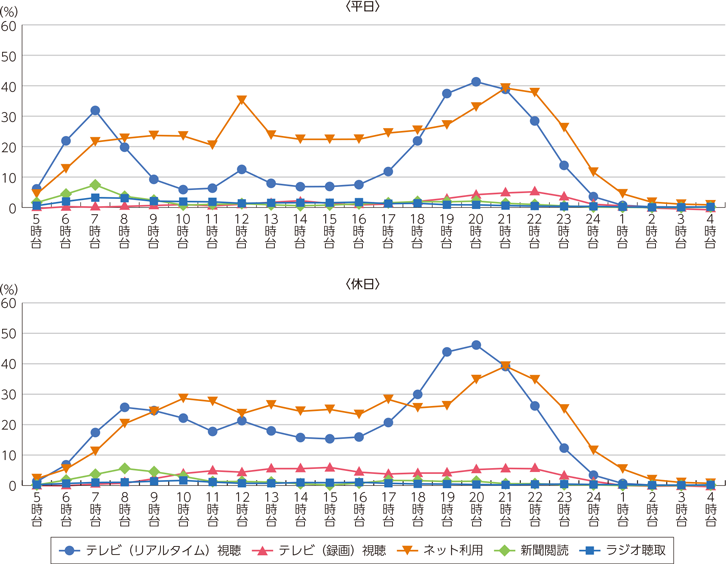

広告がどれだけ優れていても、届けるタイミングがずれていれば意味をなしません。広告配信の最適化とは、ユーザーの生活サイクルや接触習慣を読み取り、最も反応が得られやすい「時間」「曜日」「頻度」を調整していく作業です。

総務省が発表している『情報通信白書』をはじめとして、ユーザーのインターネットの利用タイミングに関する調査は多くあります。

(出典:総務省「令和3年 情報通信白書」)

そういった統計データも参照しつつ、自社のペルソナに合わせて配信スケジュールを調整することで、同じ予算でもROASの向上が期待できます。

また、A/Bテストの活用も不可欠です。バナーの色、コピーの言い回し、CTAの配置など、要素を細かく比較・検証し、最も効果の高いパターンに集中的に予算を配分することで、費用対効果が劇的に改善されることがあります。

ただ配信するのではなく「どこに、いつ、何を届けるか」をデータで最適化すること。それがROAS向上のための基本姿勢です。

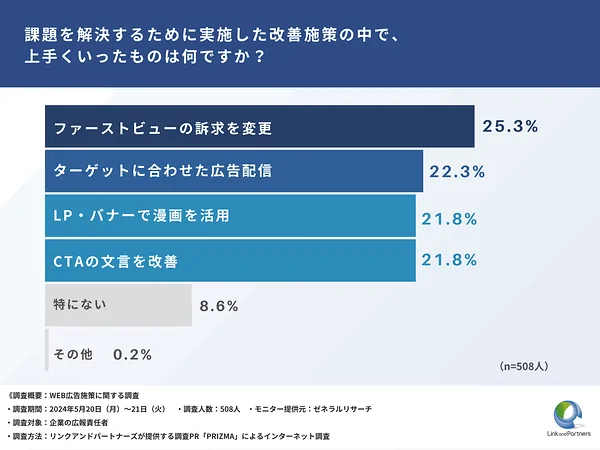

ランディングページ(LP)の改善をする

広告の先にあるLPは、コンバージョンの最終地点です。ここで離脱が起きれば、どれだけ良質な広告を配信しても意味がありません。ROASを上げるには、LPでの体験を徹底的に磨く必要があります。

まずみるべきは「ファーストビューの内容」です。広告で訴求していた内容がLPでもすぐに確認できる構成になっているかをチェックしましょう。訴求のずれはユーザーに不信感を与え、直帰率を高める要因になります。

ファーストビューの訴求内容の変更は「最も効果的な改善施策」といわれるほどで、優先的に取り組むべき事柄です。

(出典:Web担当者Forum「Web広告施策、最も効果的だった改善は『ファーストビューの訴求変更』【リンクアンドパートナーズ調べ】」)

次に、コンバージョン導線の明快さもチェックが必要です。CTAボタンの文言は行動を促す設計になっているか、スマホでもストレスなくタップできるか、申し込みや購入までの手順は煩雑でないか。これらはすべてCVRに直結し、結果としてROASを左右します。

また、Googleの調査によれば、ページの読み込み速度が1秒から10秒に増えたことで、訪問者の直帰率が123%に増加したとも報告されています。そのため、テキストや画像の最適化、キャッシュの活用など、技術的な改善も求められるでしょう。

広告とLPは切り離された存在ではなく、ひとつのユーザー体験の流れの中にあるもの。LPの改善は、広告運用の最終工程であり、ROAS向上に直結するポイントです。

クロスセル・アップセル施策の導入やLTVの向上を図る

ROASを上げるには、売上げの分母である広告費を下げるだけでなく、分子である売上げを高める戦略も必要です。その代表例が「クロスセルやアップセルによる単価向上」「LTVの最大化」です。

たとえば、ある商材を購入したユーザーに関連商品を提案したり、上位プランに誘導したりすることで、1回の広告接触あたりの売上げが増加します。Shopifyの実証データでも、アップセル機能を導入したECサイトは、導入前と比べてコンバージョン率が45%アップし、ROASが改善したと報告されています。

また、LTV(顧客生涯価値)を意識した設計は、SaaSなどの継続課金型ビジネスにおいて特に有効です。初回のコンバージョン時点ではROASが赤字でも、6カ月後には広告費を上回る収益を得ていたという例は少なくありません。

そのためには、リテンション施策の設計も含めて広告戦略を捉える必要があります。たとえば、メールマーケティングやポイント制度、ロイヤルティプログラムなどを広告導入後の導線として組み込むことで、LTVを底上げし、ROASを長期的に高めていく道が拓けます。

広告経由で接点を持った見込み客と「一度きりの関係」で終わらせない。この視点があるかどうかで、ROASの改善余地は大きく変わってきます。

ROASの目安や業界平均値と比べて安い方がいいのか?高い方がいいのか?

ROASの数値は、高ければ高いほど望ましい。一見すると単純な真理のようにも思えます。しかし、実際の広告運用ではそうとも限りません。どの数値をもって「成功」と見なすかは、自社の利益率や販売戦略、さらには企業の成長フェーズによって変わってきます。

たとえば、同じファッション業界に属していても、以下のようにビジネスモデルの違いによってROASの意味合いは大きく変わります。

- A社:高単価・高利益率のブランド品を展開しており、1件あたりの利益が大きい。そのため、ROASが200%でも十分に採算がとれる。

- B社:低価格の商品を大量に販売する薄利多売型のEC事業者。こちらはROASが400%以上なければ利益が出にくい構造。

上記の場合、自社のビジネスモデルがどちらに近いのか、あるいは今後どちらの方向を目指していくのかを踏まえて、参照すべきROAS基準を検討する必要があります。

つまり、ROASは業界平均や他社の事例と単純に比べるのではなく、「自社にとっての最適な水準」を丁寧に定義し、それに照らして評価・改善していくことが大切なのです。

高いROASを目指すことが目的ではなく、持続可能で戦略にかなった投資であるかどうか、その観点こそが、長期的な広告成果を支える基準になるといえます。

まとめ

ROASは、広告施策の成果を数値で可視化するための基本指標でありながら、単純に「高ければ良い」というものではありません。業界やビジネスモデル、利益構造、企業の成長フェーズ、さらには広告の目的によって、その評価基準は大きく異なります。

重要なのは、業界平均や一般的な目安を参考にしつつも、それを鵜呑みにせず、自社の戦略や体制にとって“適正なライン”を見極めることです。

そのためには、ROASの計算だけでなく、その背後にあるターゲティングやクリエイティブ、配信のタイミング、LPやLTVの設計といった各要素を一貫して見直していく視点が必須といえます。

本記事で紹介した各施策は、どれもROASを向上させるための起点になり得ます。ただし、すべてを一度に実行する必要はありません。

まずは自社のROASの現状を把握し、どこにボトルネックがあるのかを特定することから始めましょう。そこから施策をひとつずつ積み上げていくことで、広告運用の質は確実に高まっていきます。

大手ネット広告代理店に新卒で2006年に入社し、一貫して広告運用に従事。

緻密な広告運用をアルゴリズム化し、誰もが高い広告効果を得られるようShirofuneを2014年に立ち上げ。

2016年7月に国内No.1を獲得し、2022年までに国内シェア91%を獲得。

2023年から海外展開をスタートし、現在までに米大手EC企業や広告代理店への導入実績。

2025年3月に米国広告業界で最古かつ最大級の業界団体である全米広告主協会からMarketing Technology Innovator AwardsのGoldを受賞。