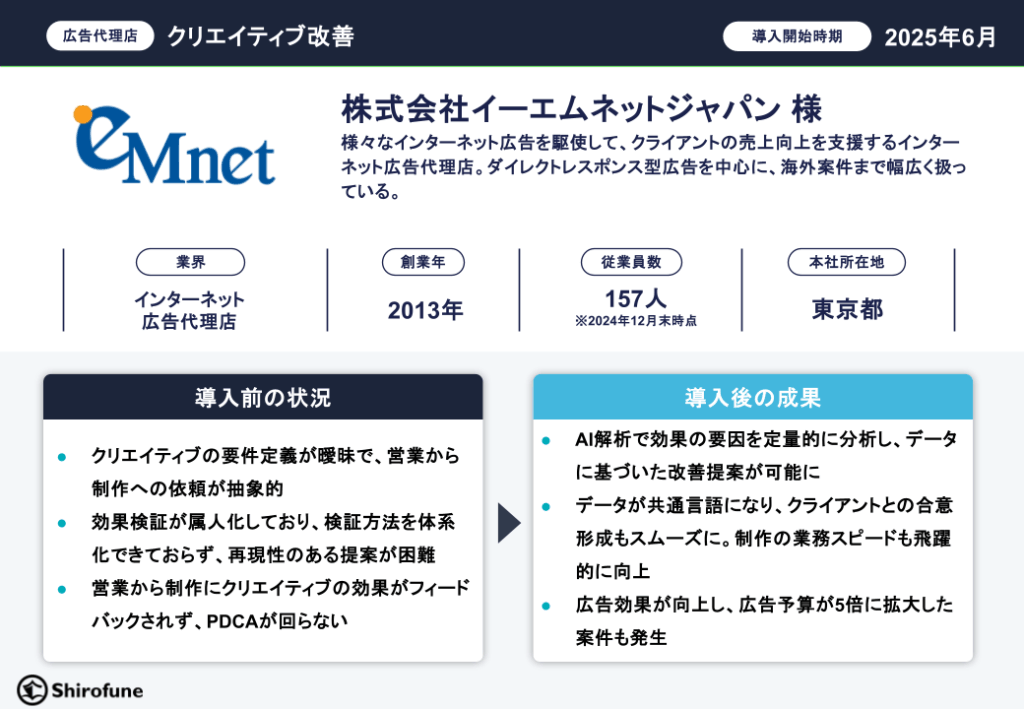

クリエイティブ改善のパートナーとして伴走ーー共に創る「成果を再現できる広告づくり」で、広告予算は5倍に 〜Shirofuneとイーエムネットジャパン社が挑む、クリエイティブ領域の課題解決〜

ダイレクトレスポンス型広告を中心に、国内外のクライアントに成果重視のマーケティング支援を展開する株式会社イーエムネットジャパン。「クライアントと共に歩む」という企業理念のもと、静止画から動画まで幅広いクリエイティブ制作を手がけるインターネット広告の専門代理店です。

広告業界共通の課題である「クリエイティブ効果の属人化」——なぜ効果が出たのか、その要因を体系的に分析し、再現性のある提案につなげることの難しさ。同社はこの課題を組織として解決すべき戦略的テーマと位置づけ、Shirofuneとパートナーシップを組み、AIクリエイティブ分析ツールI’m Creativeを導入しました。

単なるツール導入ではなく、クリエイティブ改善という共通目標に向けて定期的な対話と検証を重ね、業務プロセス全体の改革に取り組んでいます。

結果として、成果を生んだ要因を表現要素に分解したデータから特定し、そのデータに基づいた仮説から具体的な改善提案が可能に。効果の振り返りと次の一手の提案がより明確になり、クライアントとの合意形成もスムーズに進むようになりました。

広告パフォーマンスが向上し広告予算が約5倍に拡大する案件が出るなど、確かな成果を実現。現場の会話にも変化が生まれ、「データに基づくクリエイティブ制作を強みとする代理店」として他社との差別化を確立しつつあります。

戦略的な組織課題への取り組みから、現場に起きた変化、そして業界のベストプラクティス創出に向けた今後の展望まで、お二人にお話を伺いました。

「なぜ効果が出たのか」を言語化できない。効果分析の属人化に悩むクリエイティブ制作の現場

Shirofune 竹下(以下、会社名略)

I’m Creativeを導入いただく前、クリエイティブ領域でどのような課題がありましたか?

企画戦略本部執行役員 阿部 到様(以下、役職・敬称略)

大きく3つの課題がありました。

一つ目は制作の前段階、何を作るかを定義する要件定義です。営業から制作チームに依頼がくる段階で、「誰に向けて」「どの要素を入れて」「どんなイメージで作るか」が明確でないケースが多くありました。特に経験の浅い営業ほどこうした傾向が顕著です。制作サイドが工夫して作っても、広告主から「思っていたものと違う」と修正依頼が何度も入ることがありました。

二つ目は出稿後の効果検証です。成果の良し悪しは数字で見れますが、なぜその結果につながったのか、要因分析が属人化しており検証方法を体系化できていない点に課題を感じていました。

三つ目は制作後の社内コミュニケーションです。そもそもどのクリエイティブのパフォーマンスが良かったのか、フィードバックが制作チームに十分に戻ってこない。結果としてクリエイティブ面でのPDCAが回らず、作りっぱなしになってしまうことも少なくありませんでした。

企画戦略本部部長 粕谷直輝様(以下、役職・敬称略)

クリエイティブ領域における属人化の問題は根深いものがあります。経験豊富な営業であれば効果の要因をある程度言語化できますが、若手には難しい。「このバナーは効果が良かった」とわかっても、具体的に何が良かったのかまでは特定できません。

結果として、効果の振り返りが曖昧なまま、制作側に「とりあえず作ってください」とオーダーする形になってしまう。

そもそも営業とクライアントの間で効果共有が完結してしまうケースも多く、制作側への効果共有がなかなか行われない状況でした。本来であれば効果の要因を制作サイドと共に掘り下げて分析し、改善提案につなげるべきところ、そこを仕組み化できていない点に大きな課題を感じていました。

こうしたクリエイティブ効果の属人化は、広告業界に共通する根深い課題です。しかし多くの代理店が個人のスキルに依存する状況を放置する中、イーエムネットジャパンは「これは個人の問題ではなく、組織として仕組み化すべき課題だ」と捉え、戦略的な解決に乗り出しました。

クリエイティブ領域の強化を組織課題に。戦略的な解決への挑戦

竹下

クリエイティブ領域の課題は業界の共通課題ですが、取り組み状況は企業によってさまざまです。中でも貴社は特に積極的に取り組まれています。会社としてこの領域に対する投資を決めたきっかけは何だったのでしょうか?

阿部

広告運用におけるクリエイティブの価値が年々上がってきている、それは肌感覚として強く感じていました。ただ我々としては、クリエイティブ制作に複数の課題を抱えていて。「どうにか解決できないか」とずっと考えていたんです。

特に、効果検証の属人化は深刻でした。なぜその結果につながったのか、要因を検証する手法が体系化できていない。制作の要件定義も曖昧で、営業から制作への依頼が抽象的になってしまう。さらに、作ったクリエイティブの効果が制作チームにフィードバックされず、PDCAが回らない。

これらは個人のスキルの問題ではなく、組織として仕組み化できていないことが根本原因だと考えていました。

竹下

組織課題として捉えられていたんですね。

阿部

はい。ちょうどその頃、長年制作チームを取りまとめ、営業と制作の橋渡しを担うディレクターの人的リソース不足が課題となっていました 。特定のメンバーに業務負荷が集中したり、ディレクションの経験が浅い社員が対応しなければならない体制では、制作業務が滞ってしまうのではないかという危機感もあったのです。

ただ、これは単なる人的リソースの問題ではないと考えていました。特定のディレクターのスキルや稼働に依存しなくても機能する、持続可能な制作体制を組織として構築しなければならない 。

そう考えていたタイミングで、もともと広告運用の自動化でお付き合いがあったShirofuneの竹下さんから、I’m Creativeのご案内をいただいたんです。お話を聞いた時は「これだ!」とものすごく感動しました(笑)。まさに私たちが解決したかった課題に対する答えがここにあると感じたんです。

社内で共有すると、「使わない手はない」とスムーズに賛同の声が上がり、まずは小規模で試験的に導入しました。現場からの「有意義に使える」とのフィードバックを受けて経営陣に報告。現在は営業組織を中心に、利用範囲を拡大して導入しています。

竹下

実際にI’m Creativeを使ってみて、印象的だったことはありますか?

阿部

私が「これだ!」と思ったのが、クリエイティブの要素を自動で解析してくれる機能です。どんな要素で構成され、どの要素がどれくらいの割合を占めているのかを、数字で定量的に提示してくれる。これはまさに欲しかった機能です。

特に昨今、主流になりつつある動画広告は要素解析の難易度が非常に高い。I’m Creativeを使えば、どの要素がパフォーマンスに起因しているかをAIが自動で解析してくれる。さらに「次はこういうクリエイティブを作れば成果の再現性が高い」といった構成案まで出してくれるので非常に重宝しています。

粕谷

私も同じく、要素解析に加えて改善案を具体的な画像付きで出力してくれる点に価値を感じています。

これまでは成果を踏まえてラフ案をクライアントとすり合わせるのに時間がかかり、出し戻しが何度も発生していました。I’m Creativeを使えば定量的な分析結果をもとにラフ案を提示できるため、合意形成が格段に早くなります。制作側はそのラフ案をデザインに落とし込むだけでよくなり、業務スピードが飛躍的に向上しました。

クリエイティブのPDCAが回り、効果も改善。広告予算は5倍に

竹下

I’m Creativeの導入後、現場にはどのような変化がありましたか?

阿部

一部のメンバーに変化が出始めています。まだ全員が業務プロセスで変化を実感しているわけではないですが、先行して活用しているメンバーは、制作への依頼の仕方が明らかに変わりました。

以前は効果要因の根拠がなく、依頼も抽象的でしたが、今は数値を元に議論できるのでPDCAの回し方そのものが進化し、体系化されつつあると感じています。

また導入による副次的な変化として、生成AIに対する見方も挙げられます。「生成AIを業務で活用しましょう」と会社が推奨しても、多くのメンバーはその価値や利便性を十分に実感しきれず、活用が特定の業務に限られてしまう状況がありました。

その点、I’m Creativeは生成AIの技術が私たちの実務に直結しています。「生成AIでここまでできるのか」と驚くメンバーも多い。AIの活用が社内に広がるきっかけにもなっています。

竹下

クリエイティブのPDCAがしっかり回るようになったことで、広告効果にも変化はありましたか?

阿部

営業から実際にフィードバックを受けているのは、パフォーマンスが上がったという声です。

元々クリエイティブを多く作らなければいけない案件はあったんですが、それが「ただ作る」だけになっていた。今は、作ったものの要素ごとに、パフォーマンスにどう寄与しているのかが明確に出せるようになっています。それを次に反映させることで、パフォーマンスが上がった。

中には、広告パフォーマンスが大幅に改善し、広告予算が5倍に拡大したクライアントもいらっしゃいます。

我々は「クライアントと共に歩む」という企業理念を掲げています。クライアントのビジネスが伸びれば、我々にも予算をかけていただける。だからこそ、どうやったらクライアントのビジネスが伸びるのかにフォーカスしていくべきだと考えています。

その中で特に重要な要素がクリエイティブだと思っていたので、I’m Creativeは我々の課題感と、目指していくべき方向性に、本当にマッチしたソリューションだと感じています。

共通のデータが、チームを強くする。営業と制作が一体となり、クライアントの成長に貢献したい

竹下

今後のI’m Creativeの活用イメージがあれば、是非聞かせてください。

阿部

まずは制作メンバーにもI’m Creativeの機能を解放し、営業と制作が同じプラットフォーム上で同じデータを見られる環境を整えたいと考えています。

そのうえで、活用の方向性として大きく2つを想定しています。一つはインフルエンサー動画との掛け合わせ。もう一つは広告クリエイティブとLP(ランディングページ)の連動です。

昨今の動画フォーマットの広がりとSNSの普及により、インフルエンサーの投稿動画を広告として活用する企業が増えています。ただし、この領域は再現性を持たせるのが非常に難しい。

I’m Creativeを活用すれば、パフォーマンスに寄与した要素を定量的に分析し、「この要素は次回も入れてほしい」と具体的にオーダーできるようになります。また他のインフルエンサーに展開する際の指標としても活用できます。

インフルエンサーごとに持ち味は異なりますが、投稿が増えるほどクリエイティブのバリエーションも増え、成功要素のバリエーションも可視化しやすくなる。複数のクライアントを支援する代理店として、こうした成功パターンを蓄積し、集合知として還元していくことを目指しています。

竹下

インフルエンサー領域は、私たちShirofune側も注目している分野です。今後、貴社と共同で検証を行い、業界のベストプラクティスを作っていけたらと考えています。

阿部

それは非常に心強いですね。もう一つの方向性は、広告クリエイティブとLPの連動強化です。I’m Creativeには、クリエイティブとLPのマッチングスコアを抽出する機能があります。この機能を活用することで、広告からLPへの流れを改善したり、逆にLPの内容から広告クリエイティブを最適化したりと、双方向の改善が可能になります。広告全体のパフォーマンスをさらに高めていけたらと考えています。

粕谷

この領域についても、Shirofuneさんと定期的に意見交換しています。機能の使い方だけでなく、「どういう分析軸が有効か」「どんな機能があればさらに改善が進むか」といった議論を重ねています。私たちの現場の声が製品の改善にもフィードバックされているのを実感できるのは、パートナーシップならではの価値だと思います。

阿部

こうした新しい分野でのベストプラクティスを創出していきたいと考えています。インフルエンサー領域は再現性を持たせることが難しいと言われていますが、I’m Creativeを活用すれば、成功要因を定量的に抽出し、横展開することが可能になる。

また複数のクライアント様を支援する代理店だからこそ、様々な業種・業態での成功パターンを蓄積できます。この知見を集約し、新規クライアントや業界全体に還元していくことで、広告業界の発展にも貢献していきたいですね。

竹下

営業と制作の連携は、多くの代理店が抱える共通課題ですよね。

阿部

そう思います。営業は「広告のパフォーマンスを上げたい」、制作は「より美しいデザインを作りたい」と考えがちです。両者の目線を合わせるために必要なのが、共通のファクト=データ基盤だと思います。

クリエイティブの成果が数字で評価されることは、制作サイドにとって厳しさもありますが、同時に自分の仕事がユーザーにどう響いたかを実感するきっかけにもなる。この意義は大きいと感じています。

粕谷

同感です。制作サイドが目指すべきは、効果の出る広告クリエイティブです。「効果を出すことでクライアントのビジネスに貢献できる」という意識を、制作サイドにもしっかり根付かせたいですね。

そのために成果の見える化はとても大切で、やりがいやモチベーションの向上にもつながります。そしてモチベーションひとつで、業務効率やアウトプットの質は変わります。I’m Creativeは制作者の士気を高める意味でも非常に有効だと感じています。

今後は、営業と制作が共通で使う当社の標準装備として定着させることで、クライアントと共に成長できる組織をつくっていきたいです。

竹下

貴社とは、単なるツール提供という関係ではなく、広告クリエイティブの新しい在り方を共に模索するパートナーとしてチャレンジしてきています。定期的なFBでは、現場の課題や気づきを共有いただき、それが製品改善にもつながっています。

今後もインフルエンサー領域や営業・制作連携の強化、また海外クライアント様など、貴社が挑戦されるクリエイティブ領域の課題解決に、パートナーとして伴走させていただければと思います。

<取材・文 = 藤井恵>