LTVを測定・可視化する分析手法とは?ベンチマークや海外事例を交えて紹介

- 戸栗 頌平

2020年頃から日本でもLTV経営、LTVマーケティングという用語が注目を集め、ニュースにも登場するようになりました。たとえば、ヤマハグループ、ポーラ、セブンイレブンなどの大手企業は、経営やマーケティングの重要施策としてLTVの向上を掲げ、積極的に変革を推進し注目されています。

マーケティング担当者の多くも、今やLTVという言葉や、その重要性を理解しているでしょう。しかし、いざ現場で活用しようとすると、LTVという言葉の定義の多様さや計算式の多さにとまどうこともあるのではないでしょうか?

本記事は、自社製品のLTVの値を正しく知り、LTVを活用してマーケティング成果を上げたいと考える方に向けて、LTVの本質を解説します。LTVの定義や計算式、業界ごとのベンチマーク、LTV分析を行うために知るべき指標、LTV向上施策などを紹介します。

そもそもLTVとは?

LTVという用語は、1988年に英国のコンサルタントRobert Shaw氏が著書『Database Marketing』において、事例とともに紹介した概念です。

LTVの定義・考え方

基本的なLTVの定義は以下のとおりです。

“LTV(エルティーブイ)Life Time Value(ライフ・タイム・バリュー)の略。1人の顧客が取引を開始してから終了するまでの間にもたらす利益のこと。” (引用:インターネット広告基礎用語集(JIAA)) |

一人の顧客とは、BtoB企業であれば一企業、BtoC企業であれば一個人、一家族、一グループなどを指します。「取引を開始してから終了するまでの間」は企業の商材によってさまざまですが、何カ月、1年といった短期間ではなく、場合によっては10年、20年といった長期間を指すことが一般的です。

※詳細は「LTV(顧客生涯価値)とは?言葉の定義や意味、計算方法や向上施策についてわかりやすく解説」をご覧ください。

LTVの計算式

LTVは、ビジネスモデルによって計算方法が異なります。これは、収益を生み出すビジネスモデルが業界によって異なるためなので、どの式もまちがいではありません。

たとえば、継続的な購入が前提のサブスクリプション型やSaaSと、顧客の自由な購買行動に依存するEC・小売では、LTVの計算に用いる主要な要素が異なるため計算式も異なります。

計算式の例

- 汎用的な式 LTV = 平均購入額 × 購入頻度 × 顧客継続期間

- サブスク型 LTV = 顧客の平均単価 × 粗利率 ÷ チャーンレート

- SaaS LTV = 平均顧客単価(ARPU) × 平均顧客寿命(ACL)

- ES型 LTV = 平均購入単価 × 購入頻度 × 平均顧客維持期間

※もっと詳しく知りたい方は「LTV(顧客生涯価値)とは?言葉の定義や意味、計算方法や向上施策についてわかりやすく解説」をご覧ください。

なぜ今LTVが注目されているのか

LTVという言葉がなかった時代から、顧客ごとの生涯の収益という概念があったことは間違いないでしょう。しかし、前述の書籍名からもイメージできるように、LTVという概念はデータベースマーケティングやワントゥーワンマーケティングの普及とともに注目されるようになりました。

これは、デジタルツール(CRM、MA)の進化により、顧客一人一人のデータ管理が容易にできるようになったことや、サブスクリプション型のような継続収益を重視するビジネスが増えたことが影響しているでしょう。

特にSaaSをはじめとするサブスクリプションビジネスでは、広告費や顧客獲得コスト(CAC)といった初期投資が大きいビジネスモデルであるため、LTV視点がないと資金繰りが悪化したり、最悪ビジネスが持続不可能になったりするリスクがあります。マーケティングにおいてもLTVという指標があることで、適切なチャネルごとの投資判断が可能です。

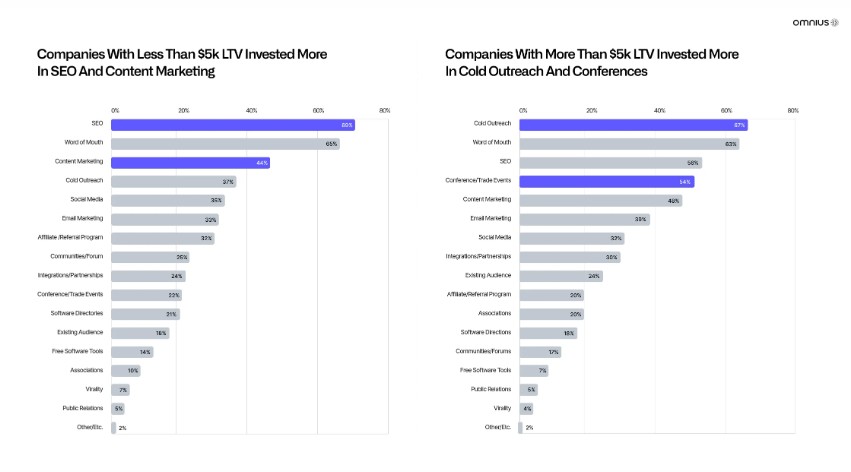

なお、2024年に発表された米国発のレポート『SaaS Industry Trends Report 2024』(2024年)でも、LTVがマーケティングチャネルの投資効果を最適化する上で重要な指標であると示されています。

(出典:SaaS Industry Trends Report 2024: A Comprehensive Overview | omnius)

LTVに関連する指標・KPI

LTVをマーケティングに活用するには、いくつかの基本的な用語を理解しておく必要があります。これらは外来語で難しく感じるかもしれませんが、その意味はシンプルで、商売の基本的な原則ともいえる概念です。1つずつ見ていきましょう。

LTV/CAC比

CAC(顧客獲得コスト:Customer Acquisition Cost)は「顧客一人あたりの獲得コスト」を指します。これは、総マーケティング・営業費用を獲得顧客数で割ることで算出されます。たとえば、3000万円を費やして30人の顧客を獲得した場合、CACは100万円です。

LTV/CAC比は、顧客一人あたりの生涯利益を顧客一人あたりの獲得コストで割った比率です。LTVもCACも100万円であれば、LTV/CACは「1」となります。この場合、利益とコストが同額であるため、健全なビジネスとはいえません。

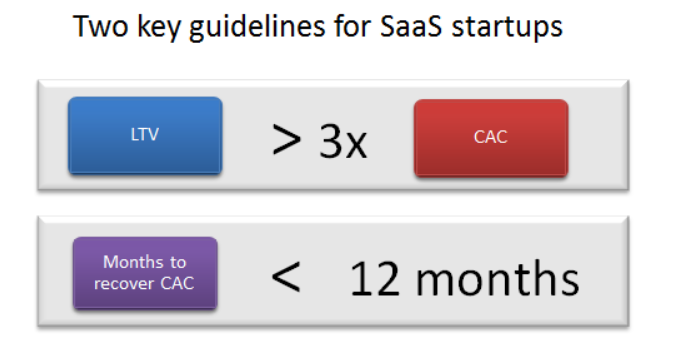

一般的に、LTV/CAC比率が3以上であれば、そのビジネスは健全であると判断されます。業界によって多少異なりますが、LTV/CACが3以上であるかどうかがひとつの目安となります。これは、ビジネススクールで教えられ、投資家も重視する重要な指標です。

(画像出典:SaaS メトリクス 2.0 – 重要なものを測定して改善するためのガイド-matrix PARTERS)

※もっと詳しく知りたい方は「LTV/CACとは?計算方法、SaaSや広告観点での活用法などわかりやすく解説」をご覧ください。

CPA(顧客獲得単価)

CPA(Cost Per Acquisition)とは、顧客獲得単価のことで、マーケティングキャンペーンやチャネルごとの顧客獲得にかかるコストを指します。

- CPA= 広告費用 / 獲得した顧客

CPAは、広告費用を獲得顧客数で割ることで算出します。たとえば、100万円の広告費用で10人の顧客を獲得した場合、CPAは100万円 ÷ 10人 = 10万円です。

一方、前述のCAC(顧客獲得コスト)は、広告費だけでなく、マーケティングや営業に関わるすべての費用(人件費、ツール費用、キャンペーン費用など)を含みます。

マーケティング担当者にとって、CPAはより身近な指標。LTVがCPAを上回っていれば顧客獲得にかけた広告コストを回収し、利益を生み出せているということです。

ROAS(広告費用対効果)

ROAS(Return On Advertising Spend)は、広告費用対効果を示す指標であり、投下した広告費に対してどれだけの売上げがあったかを測ります。算出式は以下の通りです。

ROAS = 広告による売上げ ÷ 広告費用

たとえば、広告費10万円で50万円の売上げがあった場合、ROASは50万円÷10万円=5(5倍)となります。

ROASは広告費のみで算出されるため、営業費用を含まない点が特徴です。これにより、マーケティングの現場では効果的な指標として活用できます。特に、リスティング広告、SNS広告、動画広告など複数の広告チャネルで出稿している場合、各チャネルのROASを比較することで、売上貢献度の高いチャネルを特定するのに役立ちます。

※もっと詳しく知りたい方は『ROASとは~』の記事をご覧ください。

継続率/解約率

継続率(リテンションレート)とは、ある一定期間内に、サービスや商品の利用を継続した顧客の割合を示す指標です。当然、継続率が高いほど顧客がサービスを長く使っているためLTVは向上します。

解約率(チャーンレート)とは、ある一定期間内に、サービスや商品の利用を解約した顧客の割合を示す指標です。解約率が高い= 顧客がすぐに離れてしまうため、サービスから得られる売上げや利益は限定的になるため、LTVも低下します。

ARPU/ARPA

ARPUとARPAは、どちらも「顧客1人あたりの平均売上」を意味します。違いは最後の文字のUとAですが、UはUser(ユーザー)、AはAccount(アカウント)の頭文字であり、ユーザー単位かアカウント単位かの違いです。

- ARPU (Average Revenue Per User): 「1ユーザーあたりの平均売上金額」

※一般に無料ユーザーや課金ユーザーなど全てのユーザーが含まれる - ARPA (Average Revenue Per Account): 「1アカウントあたりの平均売上金額」

※1つのアカウントで複数のユーザーが利用するケース

いずれもいろいろな数値を出す基本の数値としてよく使われる指標です。

LTVを測定・可視化する手法3選

仕事の現場ではLTVをざっくりと概算で把握したい人もいれば、できるだけ精度高く算出したい場面もあるでしょう。ここでは、LTVをより効果的に測定および可視化する3つの分析手法、「RFM分析」「コホート分析」「LTV予測分析」を紹介します。

RFM分析

RFM分析とは、顧客を「Recency (最終購入日)」「Frequency (購入頻度)」「Monetary (購入金額)」の3つの指標で分析する手法です。単純に売上げだけで分類するのではなく、直近の購入日や購入頻度を考慮するため、顧客のアクティブな動向がわかります。

RFM分析は、R、F、Mの3つの指標にそれぞれスコア(たとえば5段階評価)をつけ、各指標のスコアを組み合わせることで、顧客をさまざまなグループに分類できます。

- 優良顧客: R、F、Mすべて高い (例: 最近も購入、頻繁に購入、多額を使う)

- 優良顧客候補: RとFは高いが、Mが低い (頻繁に購入するが、単価が低い)

- 新規顧客: Rは高いが、FとMが低い (最近購入したが、まだ初回のみ)

- 休眠顧客: Rが低く、FとMは高い (以前はよく購入していたが、最近は購入がない)

- 離反顧客: R、 F、 Mすべてが低い (最近購入がなく、頻度も少なく、金額も低い)

LTV分析はRFM分析と組み合わせると、単に高LTV、中LTV、低LTVとグルーピングするよりも、具体的にマーケティング企画を考えられます。

コホート分析

コホート分析とは、ユーザーを特定の属性や条件でグループ分けをして、時系列な変化を分析する手法です。時間の経過によって行動にどのような変化が起きるのかを分析できるため、リテンション、解約、アップセルなどの追跡が可能です。

たとえば、グループごとのリテンションカーブ(継続率の推移グラフ)を見ると、そのグループの平均的な継続期間がわかります。グループごとに経時的な行動を追跡することで、「どのような顧客が」「どのような行動を経て」「どれくらいの期間利用し続けるか」を理解できます。

LTVをより正確に予測し、顧客の離脱を防ぐための予防策や、アップセル・クロスセルを促すための最適なタイミングを特定できます。

・モバイルマーケ向けのコホートビジュアライゼーション例を示す(参考の2つ目)コメント

予測LTV

予測LTVとは、過去の顧客データや行動パターン、機械学習などの統計モデルを用いて、将来的に顧客がもたらすと予想される生涯価値(LTV)を事前に算出する手法です。

通常のLTVが過去のデータに基づいて「これまでの価値」を測るのに対し、予測LTVは「これから顧客が生み出すであろう価値」を予測します。「このタイプの顧客はnカ月後には平均で〇円のLTVになるだろう」という予測ができるため、さまざまなマーケティング施策に活用できます。

たとえば、ゲーム開発者の収益化を測定、分析、最適化するためのツールを提供するAdjustは、機械学習により、ユーザーの初期行動の段階で、将来収益ポテンシャルを推定するサービスを提供しています。

たとえば、アプリストア最適化、収益化を管理するための独自ツールを提供しているフランスに拠点を置く Kovalee は、機械学習を使用しインストール後わずか 4 日で将来の顧客生涯価値 (LTV) を約 85% の精度で予測できるサービスを提供しています。

業界別のLTV等のベンチマークとは

マーケティングの仕事を進める際にベンチマークとするのは、できるだけ自社の業界やビジネスモデルに近いデータにすべきです。業界によって利益を生み出す仕組みが違うため、重要な要素も異なるからです。以下に、SaaS業界、EC / D2C業界のベンチマーク例を紹介します。

SaaS (BtoB / BtoC)

SaaS業界におけるLTV(顧客生涯価値)のベンチマークは、企業規模、ターゲット市場(B2BかB2C)、ホリゾンタルSaaSかバーティカルSaaSかなどによって異なるため、LTVとCACの比率必ずしも3:1ではなく、以下のように幅があります。

- SaaS業界のLTVとCACの比率のベンチマーク 3:1-5:1

また、CAC回収期間のベンチマークは企業規模によって異なります。

(CLV to CAC Ratio: Guide and Benchmarks 2024 -Prefineryをもとに弊社で作成)

EC / D2C

EC業界とは、インターネットを介して商品やサービスを売買するビジネスモデルで、Amazonや楽天のようなマーケットプレイスや小売店のオンラインストアが該当します。

D2Cは、ECの一種ですがブランドが自社ECサイトで商品を販売するビジネスモデルです。商材によっても異なりますが、前述のPrefineryサイトの統計では以下のデータが出ています。

- EC 業界のLTVとCACの比率のベンチマーク 2:1~4:1

ECは、LTV/CACが2でも健全な場合があります。また、日本のGlobisもD2Cは2倍程度が目安といわれることがあると指摘しています。

(CLV to CAC Ratio: Guide and Benchmarks 2024 -Prefineryをもとに弊社で作成)

LTVを改善する3つの施策

ビジネスの売上げと利益を伸ばすためには、単価の向上、購入頻度の増加、取引期間の延長が基本的な施策です。LTVの向上においても、これらの施策は効果的です。以下にその具体的な方法を紹介しますので、ぜひ参考にしてみましょう。

1. 購買単価を向上させる

購買単価を向上させる施策には、アップセル、クロスセル、上位プランへのアップグレードがあります。ECサイトなら関連商品のレコメンド、値引きではなくバンドル戦略(複数の商品をまとめてパックで販売)などの方法も有効です。

例:Amazonの「よく一緒に購入される商品」

たとえば、Amazonでショッピング中に表示される「よく一緒に購入される商品」を見て、その商品の購入を検討した人も少なくないでしょう。顧客にとっては親切な情報提供であり、企業にとっては売上げに結びつく施策です。

(出典:Amazon)

2. 購買頻度を高める

顧客が継続的に購入する頻度を増やすことは、LTV向上のための基本施策です。日ごろからのメルマガやSNSを活用したリレーションシップマーケティングは基本。BtoCなら、ロイヤルティプログラムの導入(ポイント制度等)、AIを活用したレコメンデーションなどが有効です。

商材によっては、サブスクリプションモデルに切り替えることも有効。商品ではなく流通の仕組みを変えることで購買頻度を高めることもできます。

例:Dollar Shave Club

D2CブランドDOLLAR SHAVE CLUBは、ユーザの髭の濃さやクセに合わせて、髭剃り、髭剃りクリーム、シャンプー、体臭予防クリームなどを組み合わせて「洗面所で必要なものを自動で届けるサービスを提供しマンドを創出しました。

3. 継続期間を延長する

顧客との取引期間を延ばすことは、サブスクリプションやSaaS企業にとって生命線でありLTV向上に直結します。特にSaaS業界では、ユーザーがサービスを使いこなす前に離脱するケースが多いため、初期段階からユーザーに寄り添ったサービス体制を構築することが重要です。

施策例

- オンボーディングの充実

- カスタマーサポート→カスタマーサクセス」へのシフト

- ユーザーのコミュニティ

例:Appleのコミュニティ

Appleは熱心なファンが多く、世界中に多くのファンコミュニティが存在します。コミュニティに参加することで、ユーザーは同じ興味や価値観を持つユーザーと交流できるほか、製品のトラブルシューティングのアドバイスを受けられる、新製品やアップデートの最新情報を入手しやすくなるなど、さまざまなメリットがあります。このようなコミュニティにより、ユーザーのブランドへの愛着がさらに強まり、LTVの向上につながるのです。

まとめ

LTV(顧客生涯価値)は、長期的な収益への貢献を期待されるマーケティング担当者にとって重要な指標です。もちろん、100%の精度で数値が出るわけではありませんが、顧客一人当たりの生涯利益の目安を知ることで、これまでよりマーケティングの意思決定の精度は格段に高まるでしょう。

さまざまなLTV活用ツールも登場しているため、LTVを目安としたマーケティングも以前より推進しやすくなっています。自社の業界のベンチマークを参考に、LTVを活用した戦略にぜひ取り組んでみましょう。

豪州ビジネス大学院国際ビジネス修士課程卒業。複数企業と起業を経てBtoB専業マーケティング代理店へ。その後、外資SaaSのユニコーン企業の日本法人立上げを行い、法人営業開始後マーケティング責任者として創業期を牽引。現在、日本のBtoBマーケティングの支援事業を行う株式会社LEAPTにて代表取締役。また、株式会社Shirofuneの外部マーケティング責任者を兼任。