BtoBにおけるLTV戦略とは?背景、計算方法、具体的な戦略から広告への活用まで解説

- 戸栗 頌平

Salesforceが世界の6000人以上のマーケターに調査した『State of Marketing Report』によると、世界のマーケティングリーダーの76%がLTV(顧客生涯価値)を主要KPIとして追跡しています。

LTV、LTV戦略、LTVマーケティングと聞くと、ECサイトやCVS業界などのBtoC企業が活用する指標というイメージがあるかもしれません。しかし、ビジネスがデジタル化した昨今は、BtoB企業もLTVを収益拡大のために有効に活用しています。

本記事では、BtoB企業が収益を拡大するために、なぜLTVという指標を重要視するべきなのか? について、その背景や実際のLTVの計算式、LTVを最大化するための基本戦略を解説します。

LTVの定義・考え方

日本インタラクティブ広告協会(JIAA)のインターネット広告基礎用語集によると、LTV(顧客生涯価値)とは、下記のように定義されています。

| “LTV(エルティーブイ)Life Time Value(ライフ・タイム・バリュー)の略。1人の顧客が取引を開始してから終了するまでの間にもたらす利益のこと。” (引用:インターネット広告基礎用語集(JIAA)) |

ここでいう「顧客」は、BtoCでは一個人や一家族、BtoBでは一企業など企業の業態によって異なります。「取引期間」も企業によって短期的な購入から10年単位の長期的な取引まで多岐にわたります。

LTVは、One to OneマーケティングやCRM(顧客関係管理)などのデジタルツールの普及に伴い、顧客に最大の価値を提供するとともに顧客から得られる利益を最大化するための指標として重要視されるようになりました。

(参考:『実践!LTV最大化 (顧客の生涯価値を上げまくる!有名企業との25年間の取組で習得した生涯顧客の育て方)』、『LTV(ライフタイムバリュー)の罠 』)

詳細は「LTV(顧客生涯価値)とは?言葉の定義や意味、計算方法や向上施策についてわかりやすく解説」をご参照ください。

BtoBでLTVが注目される4つの背景

BtoBは、1社あたりの取引による利益が大きく、企業と顧客の長期的な取引関係が重要なビジネスモデルです。一顧客の長期利益を最大化するLTV経営と、そもそも親和性が高い面があります。

また、昨今はサブスクリプションモデルの普及やデジタルツールの進化によりLTVの算出が容易になってきました。加えて近年の新規顧客獲得コストの増加もあり、LTV戦略に注目する企業が増えています。

1. 新規顧客獲得コストの上昇

厚生労働省の調査によると、日本の人口は年々減少しており、市場規模が縮小中です。国内市場については限られたパイを巡る競争が激化しています。

さらにマーケティング担当者にとって、広告領域のトラッキング規制、サードパーティCookie廃止の動きにより、ターゲティング精度が低下しており、広告費の高騰も懸念材料です。

このような理由から、新規顧客の獲得がこれまで以上に困難かつ高コストになっているため、「既存顧客をどれだけ手放さず利益を伸ばせるか」が企業の生命線となっています。多くの企業が既存顧客から得られる生涯価値(LTV)を最大化する戦略に関心を持つようになりました。

2. 既存顧客維持の効果と重視

一般に「新規顧客獲得にかかるコストは、既存顧客維持のコストより5〜25倍高い」といわれます。

これは米国のコンサルティング会社 ベイン・アンド・カンパニー のコンサルタントが1990年代に発表した顧客維持率を5%改善すると利益が25〜95%向上するとの研究結果に基づいており「5:25の法則」とも呼ばれます。

わずかなリテンション向上が、いかに収益に大きく貢献し得ることが示唆されています。

また米国で行われた調査では、既存顧客への販売成功率は60〜70%、新規顧客への販売成功率は5〜20%程度というデータもあります。あくまで一例であり、もっと大きな差がある業界も存在するでしょう。BtoB企業の経営層やマーケティング担当者が実体験から感じていたような傾向についての詳細な統計データが世に出るようになったことも、BtoB企業に既存顧客重視のマーケティング戦略へのシフトを促しています。

3. サブスクリプションビジネスの普及

近年、BtoCでもBtoBでも月額・年額課金のサブスクリプションモデルのサービスが普及しています。

たとえば、2024 年のテックタッチ株式会社の調査では、国内大手企業のSaaS導入率は74.1%にものぼります。グローバルな調査によると、SaaS市場は2025年に3000億ドル規模へ成長が予測されているようです。

このようなサブスク型のサービスを提供する企業の増加に伴い、LTVを重要な指標として追う企業が増えています。

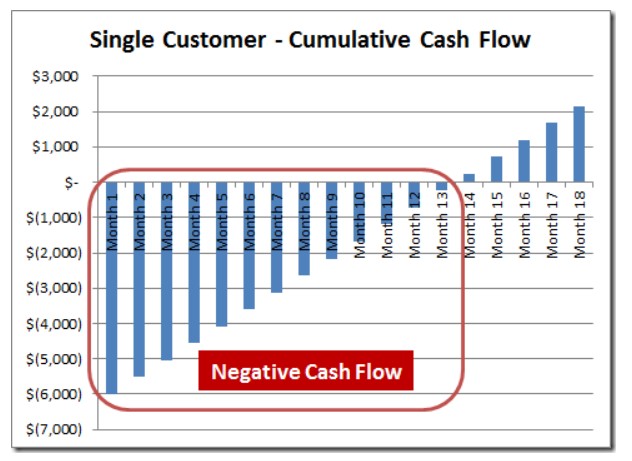

サブスクリプションビジネスの利益構造は、以下の図のように初期は赤字が先行し、損益分岐点を超えると利益が拡大し続けるところが特徴。契約継続やアップセルによりLTVを最大化することが事業成功の鍵となるため、LTVという指標が重要視されます。

そのため、SaaS業界でも普及している「THE MODEL型」の組織体制では、契約後の顧客支援を担うカスタマーサクセス部門が「LTV最大化をミッションとする部署」として定着しています。

(参考・画像出典:SaaS Metrics 2.0 – A Guide to Measuring and Improving what Matters)

※サブスクモデルにおけるBtoBの活用はについては以下の2記事も参照ください。

・「サブスク型ビジネスのLTVを最大化させる戦略とは?重要性や特有のポイント、具体的な施策まで解説」

・「SaaSにおけるLTVの重要性とは?計算方法や広告戦略について解説」

4. デジタルツールの進化と顧客データ活用

デジタルツールの進化も大きな影響を与えました。現在、多くのBtoB企業はCRMやMA(マーケティングオートメーション)などデジタルツールで顧客データを蓄積しています。

2024年に行われたCRMについての世界的な調査を見ると、ヨーロッパは85.7%、アメリカは83.6%の企業がCRMを導入しています。日本はHubSpotの調査によると、2022年時点で36.1%とまだ多くはありませんが、かなり普及しています。

このようなツールによりLTVの計算に必要な顧客データがいつでも活用できるため、One to Oneマーケティングの実践や顧客ごとのLTVのトラッキングが容易になりました。多くの企業でデジタルツールの基盤が整ってきたことが影響しています。

BtoBにおけるLTVの計算方法と重要指標

BtoBビジネスにおけるLTVの計算式と重要指標をビジネスモデル別に紹介します。あわせてLTVと利益の関係性、LTVとCAC(顧客獲得コスト)の関係性もみていきましょう。

LTVの基本計算式とビジネスモデル別の算出方法

以下はLTVの基本的な計算式です。シンプルながら業種を問わず適用できる万能式です。ここで平均購入単価は ARPU(Average Revenue Per User)や ARPA(Per Account)として表現されることもあります。

- 計算式1:LTV=平均購入単価 × 購入頻度 × 継続期間

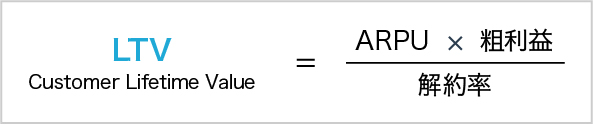

以下はサブスクリプションビジネスで使われる計算式です。サブスクビジネスは解約が容易なのでチャーンレートを考慮する必要があります。なお、平均単価はARPU(1顧客あたりの平均収益)またはARPA(1アカウントあたりの平均収益)とも表現されます。BtoB業界、月次または年次の契約金額をもとに計算可能です。無料で計算できるツールも存在します。

- 計算式2:LTV = 顧客の平均単価 × 粗利益率 ÷ チャーンレート

以下は、コストまで考慮したLTVの計算式です。BtoBでは顧客獲得コスト(CAC)やサービス提供コスト(運用・サポート費用)が大きい場合があるため、ARPUからコストを差し引いた額を継続期間や解約率に基づいて計算します。

- 計算式3:LTV = (ARPU – 顧客獲得コスト – サービス提供コスト) × 顧客継続期間

アップセル、クロスセルを考慮した計算式です。BtoBビジネスは、時間経過とともにアップセルやクロスセルで売上げが拡大する傾向があるためです。

- 計算式4:LTV = (初期ARPU + 追加収益) × 顧客継続期間 × 拡張係数

もっと詳しく知りたい方は、別記事『LTV 計算方法』をご覧ください。

LTVと利益率の関係性

LTV計算には売上ベースと利益ベースのアプローチがあります。売上ベースでは単純な累計売上高を算出するため、マーケティング施策の立案時に理解しやすい点がメリットです。

しかし、売上ベースでLTVを算出したあと、新規顧客獲得コスト(CAC)や顧客維持コストを差し引いて利益ベースのLTVを算出できることも理解しておきましょう。

ユーザーあたりの平均収益 (ARPU)に粗利益を掛け、その数値を解約率で割ると一顧客あたりの粗利ベースのLTVを算出できます。LTVは長期的な顧客価値を測る重要な指標なので、できるだけ正確な数値を把握しましょう。

LTVとCACの関係

LTVとともにCAC(顧客獲得単価)も重要な指標。LTVをCACで割った比率(LTV/CACまたはユニットエコノミクスとも表現される)は、投資回収効率を見る代表的な指標であり、投資家の投資の判断にも活用されています。

一般的に、LTV:CAC比率が3:1以上であれば事業は健全と判断されます。比率が1:1に近い場合、顧客獲得コストが収益を圧迫し、事業の持続可能性が低下する状態を示します。

このようにLTV:CAC比率を活用することで、マーケティングROIや顧客獲得戦略の持続可能性を定量的に評価できるため、まずはLTV・CAC いずれも同じ期間・同じ顧客セグメントで計測し、比較可能な土俵をそろえることが重要です。

一般的な判断の目安

| LTV / CAC > 3 | 収益性が高く、ビジネスとして理想的 |

| LTV / CAC = 1.5〜3 | 成長可能な水準 |

| LTV / CAC < 1.5 | CACを下げるかLTVを高める必要がある |

なお、理想的な比率は業界によって多少異なります。別記事「マーケティング戦略におけるLTVの活用法とは?失敗を防ぐポイントまでわかりやすく解説」もあわせてご覧ください。

BtoB特有のLTV算出上の注意点

BtoBビジネスでLTVを計算する際に、留意すべきポイントを3点紹介します。

顧客セグメントごとのLTV算出

BtoBでは、顧客によって取引の金額や頻度が大きく異なります。顧客を大口顧客、一般顧客、小規模顧客などのグループに分けて、各セグメントのLTVを計算すると、どの顧客層ががどれだけ価値を生むのかが明確になります。

部署ごとではなく企業全体のLTVを把握

大きな企業では複数の事業部が別々に取引している場合があります。ある部署では小さな契約を始めたばかり、別の部署で大きな取引が進行しているといったケースです。個々の部門の契約だけではなく、顧客企業全体の取引をまとめてLTVを把握することが重要です。

将来の予測シナリオを取り入れる

どのような企業でも途中で顧客が離脱する可能性はあります。BtoBでは取引金額が大きいため大口顧客を一社失うと影響は甚大。あらかじめ解約の可能性を考慮して「どのくらいの期間、どれくらいの収益が見込めるか」を予測することが重要です。シナリオ分析や顧客データをもとにした予測モデルを使うと、より正確なLTVが計算できます。

LTVを最大化するためのマーケティング戦略

BtoBビジネスでLTVを最大化するための基本的なマーケティング戦略は、「顧客維持(リテンション)」「アップセル・クロスセル」「顧客体験(CX)の向上」です。

1. 顧客維持(リテンション)を最優先する

既存顧客の離脱を防ぎ、生涯取引額を伸ばすことがLTV最大化の基本。もともと、BtoBでは顧客企業と親密なパートナーシップを結ぶ傾向がありますが、営業担当者だけではすべての顧客にきめ細やかなサポートを提供するのは難しいため、カスタマーサクセス部門が以下の役割を担うことが重要です。

- 新規顧客のオンボーディング(初期導入支援)

- 定期的なフォローアップ

- 契約更新時の提案

そのためには営業、カスタマーサクセス部門の連携が重要。以下に対策を記載します。

- バイヤーペルソナについて両部門が共通認識を持つ

- SLAを締結し、役割分担を明確化

- 定期的な実績の相互フィードバックの実施

2. アップセル・クロスセルによる顧客単価向上を狙う

BtoB取引では、購買決定までのプロセスが長い一方、一度信頼関係が築かれると提案がとおりやすい傾向があります。米国の調査ですが、ロイヤル顧客は新規顧客よりも平均67%多く購買するというデータもあります。

アップセルやクロスセルを積極的に行うことが重要。アップセルのきっかけとしては、以下のような例があります。

- 契約更新時に上位サービスの割引を提示する

- 顧客が新たな課題を挙げた際に適切な商材を提案する

もちろん、アップセルやクロスセルを成功させるには、顧客のニーズや課題を深く理解することが不可欠です。

3. 顧客体験(CX)向上とリレーション強化

LTVを最大化するには、顧客との信頼関係作りや顧客体験の向上に力を入れる必要があります。具体的には、以下のような取り組みが挙げられます。

- 顧客一人ひとりに合わせた情報提供(パーソナライズ)

- 顧客の課題に合った提案

- トラブル時の迅速な対応

SaaSなどのITサービスでは、購入後のサポートやユーザー教育(トレーニング)が特に重要。解約の理由にオンボーディング時のフォロー不足をあげる例は少なくありません。顧客がつまずきやすいタイミングでの丁寧なケアがリテンション(契約更新率)に影響します。

また、製品やサービスの品質向上も極めて重要。顧客が十分な価値を感じていれば、値上げ施策も受け入れられやすくなります。

4. コストを最適化する

LTVを高めるには、コストを抑えて利益を増やす必要があります。たとえば、ヘルプページやAIチャットボットを活用してサポートやマーケティングのコストを減らせば、顧客1人当たりの利益が増え、LTVが向上します。

また、見込みの少ない顧客への過剰なサービスを見直し、そのリソースを価値の高い顧客に振り分けることでコスト効率を高められます。以下のように顧客層ごとにLTVを分析し、リソースを効果的に配分するマーケティング戦略で、投資の効果(ROI)を高められるでしょう。

| 高LTV層 | 専任担当者が手厚くサポート、プレミアムな特典を提供 |

| 中LTV層 | メールや電話によるサポート、期間限定クーポンなどで上位プランを提案 |

| 低LTV層 | メール、SNSを活用した一斉キャンペーン。FAQやAIチャットボットによるサポート体制 |

5. 組織体制を正しく構築する

マーケティング、営業、カスタマーサクセスが分業するTHE MODEL型の組織体制は、SaaSなどの標準化されたサービスに適しています。

特に月額料金が低い場合、営業担当者が個別に対応するとコストが増えるため、分業することで効率を高められます。

部門間の連携がよい企業は、チーム全体で顧客をサポートするのでアップセルやクロセルの機会を逃さず、結果的に契約維持率を高められます。米国のAberdeen Groupの調査では、営業とマーケティングが連携する企業は、顧客維持率が36%向上し、収益が32%増加するとレポートされています。

とはいえ一般に部署同士は対立しがちです。対策として営業、マーケティング、カスタマーサクセスがLTV向上の目標を共有することがあげられます。契約更新率やLTVをKPIに設定し、長期的な顧客価値を高める仕組みを作り、「顧客の生涯価値を高める」意識を企業文化として根付かせることで、LTV向上の取り組みを継続的に推進できます。

LTVを用いた広告チャネル評価

LTVを活用すると、中長期的な視点で広告チャネルを評価できます。また、デジタルツールを活用することで、複雑なBtoBの購買プロセスのなかでどの広告がどのように成果に影響したか(マルチタッチアトリビューション)を把握できます。

短期ではなく中長期視点で予算配分を判断できる

従来、広告の評価は「クリック率」「コンバージョン率」「初回取引額」といった短期的な指標に偏りがちでした。しかし、単発の売上げや「CPA(顧客獲得単価)」だけでは、広告チャネルの本当の価値を正確に把握できません。

たとえば、ある広告経由で獲得した顧客がその後継続的に契約を更新し、高額な収益をもたらす場合と、一度きりの取引で離脱する場合では、そのチャネルの価値は大きく異なります。

ここで重要になるのが、LTVです。LTVを把握することで、チャネルごとに「顧客が生涯にもたらす利益」をもとにしたROI(投資対効果)を評価できます。

極端な例として、LTVが高い顧客を獲得できる広告であれば、CPAが多少高くても投資を正当化できる場合があります。短期的には赤字に見えても、長期的に見れば収益に貢献する広告を見極められるようになるでしょう。LTVを活用することで、中長期的な視点での広告チャネル評価や予算配分を判断できます。

マルチタッチアトリビューションで収益寄与を計測できる

マルチタッチアトリビューションとは、複数のマーケティング接点が収益や契約にどれだけ貢献したかを分析する手法です。

BtoBでは、取引が始まるまで複数の担当者が関わり、資料請求、商談、契約といった長いプロセスをたどるのが一般的です。たとえば、担当者Aが広告を見て問い合わせし、担当者Bが別のウェビナーで情報収集するなどです。

そのため、個々の担当者ごとの分析ではなく、企業全体の購買プロセスを追跡することが重要。マルチタッチアトリビューションを適切に行うことで、各広告チャネルが収益(LTV)にどれほど寄与したかが把握できます。

近年は、BtoB向けの高度な計測プラットフォーム(アトリビューションツール)なども登場しています。このようなツールを活用してチャネルごとのLTVを把握することで、効果的なマーケティングチャネルを選定できるようになるでしょう。

まとめ

人口減少による市場縮小、広告規制の強化、サブスクモデルの拡大。こうした環境変化の中で LTV 戦略は BtoB 企業の成長を左右する最重要テーマ となりました。LTV を正しく測り、CAC とのバランスを管理しつつ、顧客維持・アップセル・CX 改善を組織横断で推進する企業こそが、今後の競争で優位に立つでしょう。

LTV経営、LTVマーケティングは日本では一部の先進的な企業が活用している状況。今取り組めば、まだ国内では先行者利益を享受できるフェーズです。この記事をきっかけに、ぜひ自社の LTV 戦略をアップデートしてみてください。

豪州ビジネス大学院国際ビジネス修士課程卒業。複数企業と起業を経てBtoB専業マーケティング代理店へ。その後、外資SaaSのユニコーン企業の日本法人立上げを行い、法人営業開始後マーケティング責任者として創業期を牽引。現在、日本のBtoBマーケティングの支援事業を行う株式会社LEAPTにて代表取締役。また、株式会社Shirofuneの外部マーケティング責任者を兼任。