LTVを活用したKPI設計の方法とは?メリット、併用したい主要指標、活用ステップをわかりやすく解説

- 戸栗 頌平

昨今のCPA(Cost per Acquisition)高騰とプライバシー規制の強化(GDPR/CPRAの法規制やSafari ITP・ChromeのサードパーティCookie廃止ロードマップ)を背景に、従来の「安く獲得して大量に刈り取る」手法、つまり広告を使って新規顧客を低コストで一気に集めるアドテックの王道モデルは、曲がり角を迎えています。そこで再注目されているのが、既存顧客の LTV(Life Time Value/顧客生涯価値) です。

ところが、Salesforceが2024年5月に発表したレポートによると「世界のマーケターのうち48%しかLTVをKPIとして追跡しておらず、半数以上のマーケターがLTVの可視化に課題を抱えている」といった実態も明らかになっています。つまり現状、LTVのような長期指標ではなく、CPA(Cost per Acqistition、顧客獲得単価)やクリック数といった短期指標を見ているマーケターのほうが依然として優勢であるといえます。

しかし、LTVを追跡・可視化する取り組みの導入が遅れるほど、広告費の最適化機会を逃すリスクが高まってしまいます。そこで、今からでもLTVをKPIに置くことで、BtoB企業が競合優位性を築く余地が大きいと考えられます。その取り組みを実現させるためには、データ統合とダッシュボード整備が急務です。

そこで本記事では、LTVを中心に据えたKPI設計の方法を、読者がすぐ社内で議論できるレベルの具体性を持たせて解説します。「LTVをKPIとして追跡するには、具体的に何から始めればよいのだろうか?」といった疑問に応える内容となっており、計算式やKPIツリーの具体例も紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。

そもそもLTVとは

はじめに、LTV(=Life Time Value、顧客生涯価値)の基本的な定義を押さえましょう。LTVには基本の計算式が存在するものの、業種・業態によって算出に用いるべき指標が少しずつ異なります。まずは大枠での定義を理解することで、自社のビジネスモデルに適した指標や計算式を見極められるようになります。

LTV(顧客生涯価値)の定義

LTV(Life Time Value)は「顧客一人(あるいは1アカウント)が生涯にもたらす純利益」を数式で可視化した指標です。ここで重要なのは、“広告キャンペーン単体のヒット率”ではなく、“事業として元が取れているか”、つまり「事業全体としての収益の回収性」を測るマクロ視点だという点です。

LTVは「一度顧客になってくれた人が、その後どれだけ長期的に商品やサービスを購入し、事業収益に貢献してくれているか」を示すもので、既存顧客の価値を長期的な視点で捉えるためのKPIであることがポイントです。

なお、LTVの考え方についてもっと詳しく知りたい方は、別記事「LTVとは」をあわせてお読みください。

LTVの基本計算式とビジネスモデル別の算出方法

次に、LTVの基本の計算式を見てみましょう。前述した「一度顧客になってくれた人が、その後どれだけ長期的に商品やサービスを購入し、事業収益に貢献してくれているか」を計算式にすると、以下のようになります。

| 【一般的な計算式】 LTV = 平均購入単価 × 購入頻度×継続期間 |

ただし、これはあくまで最も基本的な式であり、サブスクリプションビジネスやEC事業など業種業態によっては、式の中で用いる指標は少しずつ異なります。以下は、応用編の一例です。

| 【応用編の計算式 一例】 | |

| サブスクリプションビジネス | LTV = ARPU(平均顧客収益) × 契約期間(月) × 粗利益率 |

| EC事業 | LTV = 平均顧客単価(ARPC) × 購入頻度 × 粗利益率 × 平均継続購買期間 |

計算式の考え方についてもっと詳しく知りたい方は、別記事「LTVの計算方法とは?算出する目的や具体的な求め方について具体例を交えて解説」もあわせてお読みください。

なぜ今LTVが注目されているのか

それではなぜ今、LTVという指標が注目されているのでしょうか。3つの背景から解説します。

背景①:顧客獲得コストの高騰

国内の運用型広告費(検索・ディスプレイ・ソーシャル合計)は2019年の7150億円から2024年には1兆1600億円へと約1.6倍に拡大し、平均CPAも同期間に年率7〜12%増で上昇しています(総務省『令和6年 情報通信白書 デジタル広告市場データ』, 2024)。

広告オークションの競争激化で入札単価が押し上げられるなか、単に入札最適化を行うだけではコスト増を吸収しきれません。結果として、顧客1人あたりの長期収益=LTVを軸に投資判断を行わない限り、広告費の高騰を正当化しにくい局面が増えています。

背景②:Cookieレス時代における計測ギャップ

2025年末までに、Google ChromeがサードパーティCookieを段階的に廃止すると公式ブログで発表しました。ただし、日本時間2025年4月23日に掲載されたロイター通信のニュース記事によると、Googleは「当面の間はChromeに既存のサードパーティCookieを残す」とも述べており、完全な廃止は一時的に猶予されています。それでも、いずれ廃止されることに変わりはなく、不安定な状況が続いています。

また、Safari ITPやFirefox ETPもクロスサイト計測を強力にブロックしています。こうした背景の中、IABとBWG Strategyが2023年11月〜2024年2月にかけて、米国のブランド・代理店・パブリッシャーに所属する広告およびデータの意思決定者500名超を対象に実施した調査・インタビューをまとめた『State of Data 2024』では、4分の3にあたる企業が、「Cookie減衰により、パフォーマンスとROIを理解するための鍵である測定において、より多くの障害が発生すると予想している」と回答しています。

このように計測ギャップが拡大するなか、マーケターは短期的なCPA偏重の設計から、ファーストパーティデータとモデル化計測を前提にしたLTVベースのキャンペーン設計への転換期を迎えています。LTVという指標は、今やチャネル投資の判断基準として、マーケターの共通言語になりつつあるのです。

背景③:サービス・プロフィット・チェーン(SPC)の再評価

James L. Heskett(ジェームズ・L・ヘスケット)らが1994年にHarvard Business Reviewで提唱した「サービス・プロフィット・チェーン」(SPCモデル)は「従業員満足→顧客価値→ロイヤルティ→利益」という因果関係を描いたものです。この考え方では、NPS(Net Promotor Score:顧客の満足度を測る指標)などの顧客満足度を高めることが利益につながるとされています。

実際にBain & Companyの調査『The Powerful Economics of Customer Loyalty in Australia(2013)』では、NPSが高い顧客(Promoters)は低スコア顧客(Detractors)に比べ、顧客生涯価値が平均で2.5倍高いことが示されています。

つまり、SPCを経営ダッシュボードに落とし込む際に、LTVをブリッジKPIとして配置することで、CS(顧客満足)・CX(顧客体験)への投資がもたらす財務的な効果を可視化できます。その結果、部門をまたいだ合意形成をスムーズに進められるようになるのです。

LTVをKPIとして活用するメリット

ここからは、LTVをKPIとして活用するメリットについて詳しく紹介します。ここで、「KPI」そして「KGI」という言葉の定義も改めて押さえておきましょう。

KGIは、「ビジネス全体で目指すべき大きなゴール」を指します。たとえば「売上げを上げる」「業界シェアNo.1を取る」といったことです。

そしてKPIは、KGIにたどり着くための取り組みを評価する指標です。たとえば「(業界シェアNo.1を取るために)事業の利益の成長幅が、今月はどうだったか?」といったことを評価するための指標です。

それではなぜ、LTVをKPIとして活用することがよいのかを解説します。ポイントとして次の3点が挙げられます。

- 短期的なCPA偏重から脱却できる

- チャネル別・セグメント別の戦略設計が可能になる

- 経営判断やマーケ施策のブレを防げる

メリット1:短期的なCPA偏重から脱却できる

マーケティング施策においてCPA(Cost per Acqistition、顧客獲得単価)を重要指標として見ている企業は多いでしょう。しかし前述の通り、近年CPAはどんどん高騰しています。CPAばかりにフォーカスしてモニタリングを行っていても「改善が見込めない」と悩んでいる担当者も多いのではないでしょうか。

また、CPAばかり追求していると「とにかく効率の良いコストで顧客を獲得することがよい」といった視点に偏りがちです。しかしそのようにして獲得した顧客が、本当に長く買ってくれるかどうかはまた別の話です。CPAが良くてもその後LTVが伸びず、事業全体として回収性が芳しくないといった事態も考えられるでしょう。

そこでLTVをKPIに置くことで、「一度獲得した顧客に長く買ってもらうためには、次にどのような施策を実行すべきか」「顧客とどのようなコミュニケーションを取っていくべきか」といった、ビジネスの将来に向けてよりポジティブな視点を持てるようになります。

「とにかく効率よく顧客を獲得すればよい」といった思考から脱却し「今後のビジネスの成長のために、事業全体でなすべきことは何か?」といった思考に転換を図れると期待できます。

メリット2:チャネル別・セグメント別の戦略設計が可能になる

活用する広告運用・分析ツール次第で、流入経路や属性別のLTVを可視化できるようになります。すると、高LTV属性の顧客や、高LTVの顧客を多く獲得できる経路にリソースを集中投下できるなど、より効果的な投資配分やターゲティングに活用することが可能になるでしょう。

たとえば、世界最大の求人プラットフォーム「Indeed」は、Web広告運用においてLTVを重要指標として置いています。推定LTVをリアルタイムで計測し、価値の高い企業(求人情報を出稿する企業)を効率的に獲得することに焦点を当てています。このような高価値セグメント重視の広告運用によってROAS30%向上、CV50%増といった成果を挙げることに成功しました。このような広告運用方法は、サービス単価が高いBtoB SaaSに特に適用しやすいと考えられます。

メリット3:経営判断やマーケ施策のブレを防げる

LTVをKPIとして置くことで、CPAなどの短期成果に判断を左右されにくくなります。事業全体で大局的に見て「顧客獲得コストと、収益性のバランスはどうか?」というビジネスの健全性の評価に役立ち、中長期的指標としても機能するようになります。

たとえば、「今月実行した広告施策はCPAが芳しくなかったが、数カ月後のLTVが伸びると見込めれば、広告施策に投資した価値がある」などと判断できるようになるでしょう。

特に、BtoBビジネスにおいては「ABM(Account-Based Marketing)」というアプローチ手法があります。これは、契約見込みの高い企業を選定し、その企業の特定のニーズや関心に合わせてパーソナライズされたマーケティング戦略を展開することです。80%のマーケターが、「ABMへの取り組みによって、LTVが向上した」と回答しています。ABMは、高LTVアカウント(取引先)に集中投資を行うモデルであるためです。

このABMの事例やデータから、LTVを組織内での共通KPIに設定することで「高LTVアカウント(取引先)に集中投資をしよう」「高LTVの取引先に望まれるコミュニケーションのアイデアを練って、ブラッシュアップして実行していこう」といった共通認識を持てるようになります。

その結果、営業部門とマーケティング部門の協業がより強固になったり、より具体的なアイデアやアクションを繰り出しやすくなったりすると期待できます。

LTVと併用するべき主要指標

本記事の前半で基本の計算式として「LTV = 平均購入単価 × 購入頻度×継続期間」を紹介するとともに、「LTVは事業全体としての収益の回収性を示すもの」だと述べました。

しかし、これだけでは一つひとつの広告施策の成果を分解して考えることが困難です。そこで、周辺の指標とセットで、互いにバランスを照らし合わせながら評価することも必要になってきます。

本章では、LTVと照らし合わせてモニタリングするべき関連指標について紹介します。

- CPA(顧客獲得単価)

- ROAS(広告費用対効果)

- 継続率/解約率

- ARPU/ARPA

CPA(顧客獲得単価)

CPAは、「Cost per Acqistition」の略で、一つの広告施策で顧客獲得にかかった単価を表します。顧客獲得単価はなるべく低く抑えられたほうが「顧客獲得効率が良い」といえますが、近年はどのような業種業態でもCPAは上昇傾向にあります。

そこで基本となるのは「LTV>CPA」という状態を維持する考え方です。一つひとつの広告施策で顧客獲得単価がやや高くついたとしても、事業全体で収益が上回っていればビジネスは健全である、と評価できるでしょう。

ROAS(広告費用対効果)

ROASは「Return on ad spend」の略で、「広告の費用対効果」を表します。たとえば広告に100万円費やして300万円の収益を挙げられたなら、ROAS=300%と算出できます。

しかし、ひと口に広告施策といっても「リスティング広告」「SNS広告」「動画広告」など複数のチャネルが考えられるでしょう。そこでROASを算出することで、広告チャネルごとの成果を比較し、投資の最適化を図るのに活用できます。

なお、ROASについてもっと詳しく知りたい方は、別記事「ROASとは」もあわせてお読みください。

継続率/解約率

継続率は、「既存顧客が一定期間後も継続して取引を続けている割合」を表す指標です。「リテンションレート」と呼ばれることもあります。

一方、解約率(「チャーンレート」とも)は、「既存顧客が一定期間後にサービス利用から離脱して、解約した割合」を表していて、この2つは互いに表裏一体の指標だといえます。

LTVの基本計算式「LTV = 平均購入単価 × 購入頻度×継続期間」で表されているとおり、「継続率」はLTVを大きく左右します。よって、継続率をできるだけ高めると同時に、解約率をなるべく低く抑えるための取り組みが欠かせません。

ARPU/ARPA

ARPUは「Average Revenue per User」の略で、「1ユーザーあたりの平均的な収益・売上」を表します。

ARPAもよく似た指標ですが、こちらは「Average Revenue Per Account」の略で「取引先企業1件あたりの平均的な収益・売上げ」を表していて、携帯電話業界などで利用される指標です。たとえば「取引先Z社が同時に複数の電話回線を契約しているため、Z社全体を取引相手として見た場合の収益を把握したい」といった場合に活用するとよい指標です。

ARPU/ARPAいずれの指標も、顧客の支払い単価を把握できます。よって、LTVをより高めるためのアップセル施策を具体的に立案したい際などに役立つでしょう。

KGI・KPI設計におけるLTVの活用ステップ

本章では、実務でLTVをKPIとして落とし込むための手順をステップに分けて解説します。ポイントは次の3ステップです。

- LTV算出に必要なデータを整理する

- 事業モデルに合ったKPIツリーを作成する

- 継続的な情報取得とPDCA設計を行う

ステップ1:LTV算出に必要なデータを整理する

まずは、自社のビジネスモデルにおけるLTV計算に必要な情報を明確にしましょう。

基本の計算式「LTV = 平均購入単価 × 購入頻度×継続期間」を参考に「購買履歴」「契約期間」「解約率」といったデータをそろえます。これらのデータをそろえようとする場合、社内のさまざまな部門に顧客データ、購買データなどが分散しているケースも多く見られるため、CRMやSFA、BIツールなど複数のツールを活用することも検討しましょう。

なお、64%のBtoBマーケターが 「自社のデータ測定結果は、信頼できる意思決定材料ではない」と回答しているなど、そもそも社内で保有しているデータについて「正確かどうか信用できない」と疑念を抱いているケースも多いようです。その理由として、広告分析ツールやCRMツールがそれぞれ分断していることが大きな要因に挙げられます。

そこで、LTVを共通の判断基準として活用することをきっかけに、データ測定・分析環境を刷新することも推奨されます。

ステップ2:事業モデルにあったKPIツリーを作成する

自社の業種業態に合ったLTV計算式および算出に必要な指標を把握できたら、LTVを中心に据えた「KPIツリー」を新たに作成してみましょう。

自社が目指すビジネスのゴールに到達するために、「顧客に対して具体的にどのようなアプローチを強化すべきか?」「自社の製品・サービスでもっと伸ばせるところは何か?」「どのような施策を強化すべきか?」と、取り組むべきことが具体的に見えてきます。

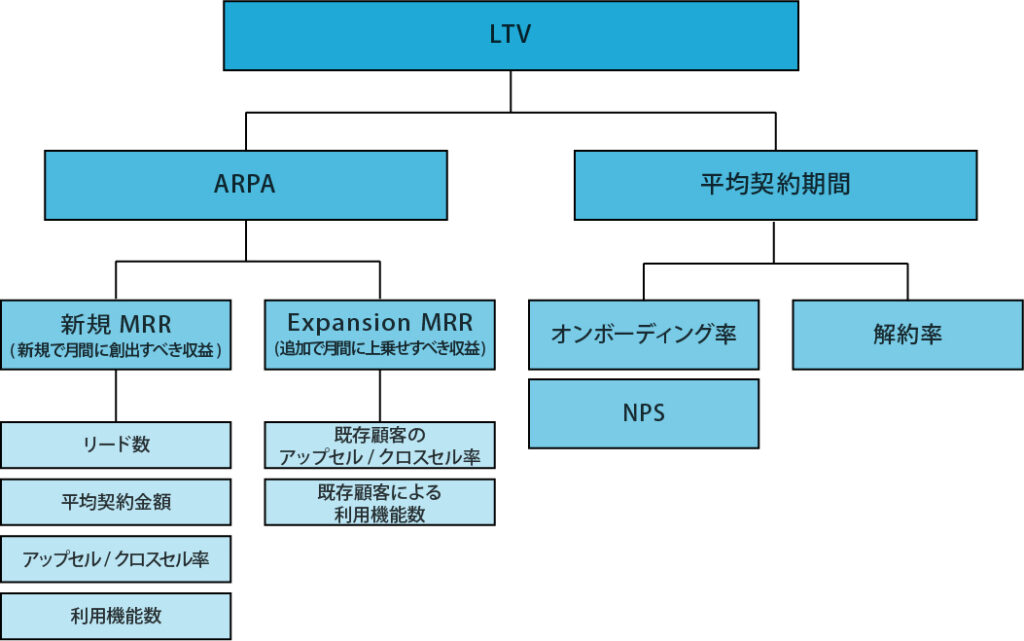

以下のKPIツリーは、サブスクリプションビジネス(BtoB SaaS)の一例です。LTVを高めるためには、「年間・月間で収益をできるだけ上げる」とともに「平均契約期間をできるだけ延ばす」ための取り組みが必要だと可視化したものです。

ツリーの下段で日々追跡・評価すべき指標をブレイクダウンして書き出していくことで、LTVを最大化するために取り組むべき施策について具体的に見えてくるでしょう。

ステップ3:継続的な情報取得とPDCA設計を行う

LTV計算に必要な指標を日々、きちんと取得できているかモニタリングし続けましょう。LTVは長期的に推移を追う必要のある指標です。そのため、月次・四半期単位での分析は必須です。新規のツール導入が可能であれば、BIツールなどを活用して自動分析・可視化する取り組みも推奨されます。

なお、単に情報を定期的に取得してLTVを計算するだけでなく、絶えず改善活動につなげられるよう、KPIツリーを起点にしたPDCA設計も合わせて行うようにしましょう。

KGI・KPIが達成できていない場合には、何がボトルネックになっているのかを正しく把握することが大切です。LTVを向上させるための具体的な施策については、別記事「LTVを最大化させる3つの基本戦略とは?具体的な向上施策と重要指標についてわかりやすく解説」で詳しく解説していますので、あわせてお読みください。

まとめ

本記事では、LTVを活用したKPI設計の方法について解説しました。

後半で紹介した通り、ポイントは以下の点です。

- 自社に最適な計算式・指標の把握

- 正確なデータを長期的に取れる基盤整備

- KPIツリーの設計

- PDCAの設計

まずは、自社の顧客データや購買データ、重要指標と向き合うことから取り組みを始めてみてください。

本記事を最後までお読みいただき、ありがとうございます。皆様のマーケティング戦略見直しのひとつのきっかけとなれたら幸いです。

豪州ビジネス大学院国際ビジネス修士課程卒業。複数企業と起業を経てBtoB専業マーケティング代理店へ。その後、外資SaaSのユニコーン企業の日本法人立上げを行い、法人営業開始後マーケティング責任者として創業期を牽引。現在、日本のBtoBマーケティングの支援事業を行う株式会社LEAPTにて代表取締役。また、株式会社Shirofuneの外部マーケティング責任者を兼任。