LTVを最大化させる3つの基本戦略とは?具体的な向上施策と重要指標についてわかりやすく解説

- 戸栗 頌平

BtoB SaaS企業にしても、BtoC商材を扱う企業にしても、マーケティングや広告運用担当者にとって目の前の重要課題は「顧客の獲得」であるはずです。そもそも顧客数を増やさなくては、収益の源泉を得られないためです。

しかし、近年においては顧客獲得コストが大幅な上昇傾向にあり、「新規獲得施策にばかりコストがかかる」と頭を悩ませている担当者は多いのではないでしょうか。新規獲得は重要ですが、その先で顧客を長期的に維持しなければ、収益が拡大していかずビジネスモデルがいずれ立ち行かなくなってしまう恐れもあります。

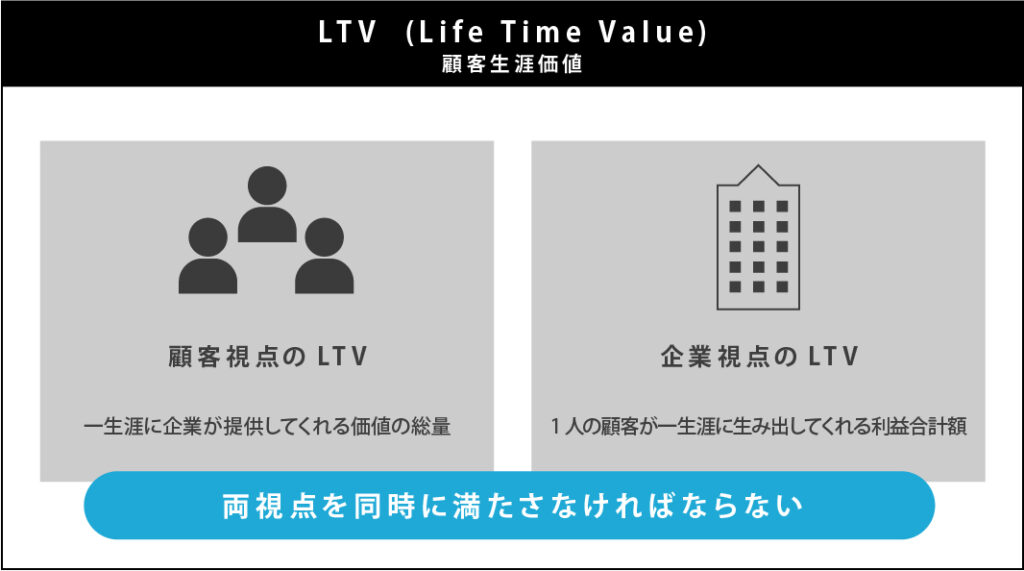

そこで、注目すべきビジネスの指標は「LTV(Life Time Value=顧客生涯価値)」です。この指標は企業視点で見た場合には「1人の顧客が一生涯に生み出してくれる利益合計額」を示します。顧客視点では「一生涯に企業が提供してくれる価値の総量」を表します。

LTVの最大化に重点を置いて、どのようなマーケティング施策に取り組むべきかを見極めることで、継続的にビジネスの利益に貢献できると期待できます。(参考:『LTV(ライフタイムバリュー)の罠』〔垣内 勇威,2023〕)

そこで本記事では、LTVを最大化させる3つの基本戦略について具体的にご紹介します。ぜひ、最後までお読みください。

LTVとは

まずは、LTVの定義を押さえましょう。LTVには計算式があるものの、どの業種・業態においても一様に適用できる訳ではありません。自社のビジネスモデルや、自社がどのような目的でLTVを追跡するのかによって、LTVの計算式で用いるべき指標は変わります。そこで、まずはLTVの定義についてここでクリアにしておきましょう。

LTVの定義・考え方

LTVは「Life Time Value(顧客生涯価値)」の略語で「1人の顧客が一生涯に生み出してくれる利益合計額」と大まかに理解している方も多いはずです。また、詳細な計算方法は後述しますが、基本的な計算式は以下のとおりです。

| LTV = 平均購入額 × 購入頻度 × 顧客継続期間 |

「LTV=1人の顧客が一生涯に生み出してくれる利益合計額」という理解は、決して間違いではありません。しかし、「顧客側から見た視点」も併せて持つことが重要なポイントとなります。「顧客側から見た視点」とは、本記事の序文でも少し触れましたが「一生涯に企業が提供してくれる価値の総量」ということです。

前述した書籍『LTV(ライフタイムバリュー)の罠』の中では「両視点を同時に満たすことで、LTVを持続的に高めることができる」と述べられています。つまり、企業視点に偏りすぎて「企業としていかにビジネスの収益を上げ続けていくか?」と一方的な追求をするばかりではうまくいかない、という主張です。

顧客の立場から見て、「この企業と接点を持ち続けていることで、経済的メリットを得られる。だから、今後もこの企業の商品・サービスを選び続けよう」と強く思ってもらえなければ、消費者から選ばれ続ける企業にはなれず、LTVは向上していかない、と指摘しているのです。

詳細は、関連記事「LTVとは」でも解説していますので、ぜひあわせてお読みください。

なぜLTV向上が重要なのか?

LTVを向上させることは、なぜそれほど重要なのか、改めて理由を紹介します。

「1対5の法則」という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。これはマーケティングにおいて「新規顧客に商品を販売するには、既存顧客に販売する場合の5倍のコストがかかる」という法則です。

昨今、日本国内においては人口減少の深刻化を伝えるニュースがたびたび続いています。このような社会背景を踏まえると、企業としては「新たなお客様をどんどん獲得しよう」とコストを投入し続けるよりも、「一度お客様になってくださった方とできるだけ長いお付き合いを図り、同じ人に2回、3回、5回、10回……と、一生涯にできるだけ多く利用していただこう」と考えるほうがより賢明な戦略だといえます。

この「一度お客様になってくださった方に、長期的に利用していただけているか?」を判断するための指標がまさに「LTV」です。LTVの最大化は、企業が事業を持続的に成長させていくうえで重要なポイントとなるのです。

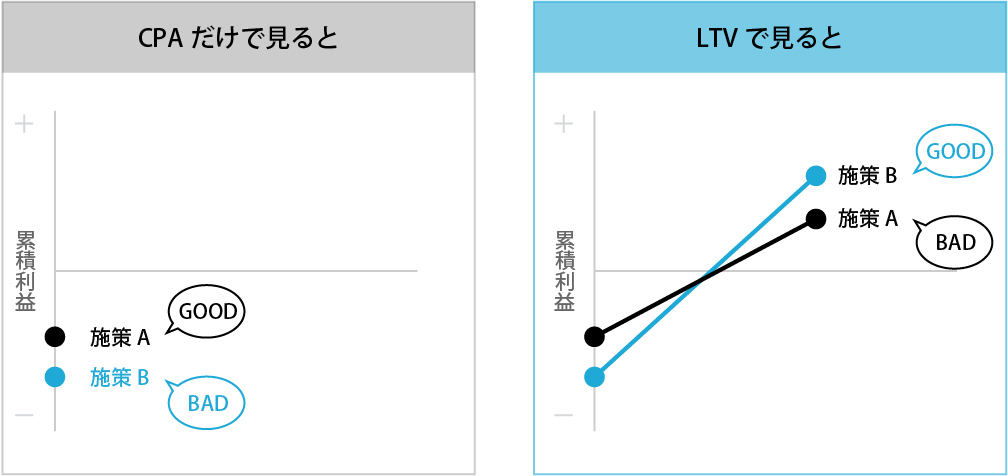

そして「LTVは、広告運用においても重要な指標のひとつ」といった見方が始まっています。広告運用においては、これまでCPA(Cost per acquisition=顧客獲得単価、顧客1人を獲得するためにかかった費用)が重要視されてきました。ところが、CPAばかりに着目していると「CPAは高かったけれど、その後実は、LTVが高かった(高い利益をもたらした)キャンペーンがあった」といった事実を見逃してしまいかねません。

<一例>

- 施策A:CPA(顧客獲得単価)は低いがLTV(顧客生涯価値)も低い

- 施策B:CPAはキャンペーンAより高いもののよりLTVが高い

この2つを比較すると、「施策A」ではなく「施策B」の存在を把握して集中的に予算を投下することで、LTVの向上が期待できると考えられます。

LTVを向上させるための3つの基本戦略

前章でも少し触れたとおり、LTVの基本の計算式は次のとおりです。

| LTV = 平均購入額 × 購入頻度 × 顧客継続期間 |

そこで本章では、「購買単価」「購買頻度」「継続期間」の3つを高めるために、具体的にどのような施策を実行すればよいのかという基本戦略についてご紹介します。

- 購買単価を向上させる

- 購買単価を高める

- 継続期間を延長する

それぞれのポイントについて、具体例を交えながら見ていきましょう。

1. 購買単価を向上させる

前出の計算式の中で「平均購入額」が大きくなればなるほど、求められるLTVは大きくなります。つまり、顧客一人ひとりについてできるだけ購買単価を向上させることが、LTV最大化のためのひとつの戦略となります。

購買単価を向上させるための具体的な施策として、たとえば次のような取り組みが考えられるでしょう。

- クロスセル、アップセルを促す

- ダイナミックプライシング(市場や需要の変動に基づいて価格を変動させること)や値引き(「初月無料」など)の代わりにバリューパックを提案し、価格戦略を最適化する

- バンドル販売(セット販売)を活用する

クロスセルとは、一人ひとりの顧客が購入する製品の数を増やすことで、アップセルとはより高額な製品を購入してもらうことです。たとえば、Amazonで買い物をするときにシャンプーをカートに入れたら、コンディショナーやボディソープの「あわせ買い」が提案されます。これがクロスセルです。そして、「今すぐAmazon Primeに年額5900円で入会すると送料無料」などと、Prime会員になることを促すのはアップセルに関する訴求です。

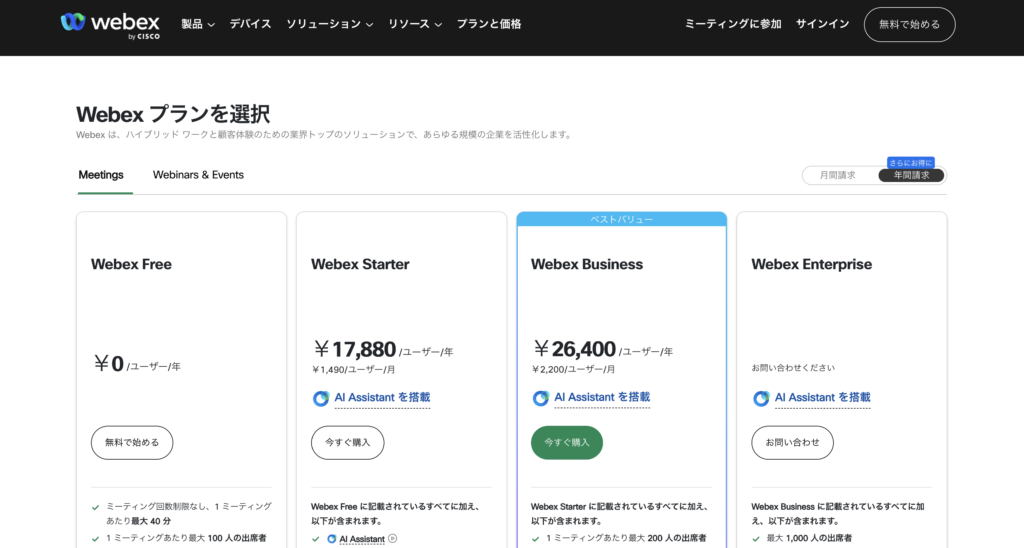

また、ダイナミックプライシングや値引き施策の代わりに「バリューパックを提案して、価格を最適化する」という取り組みも考えられます。たとえば、ビデオ会議ツールのWebexでは何種類かの契約プランが提供されているものの、プラン説明画面にはあらかじめ検討中ユーザーに向けて「このプランがベストバリュー」と明示されています。

明示されていることでユーザーは「これから新規で契約するなら、まずはベストバリューのプランを選んでおけば、損はしないかもしれない」など、迷う時間が軽減されるでしょう。また、製品を提供する側の立場からも「価格最適化したこのプランをまずは検討してみてほしい」という意図を明確にオファーできます。

参考:The 12 Best SaaS Pricing Page Examples For Design Inspiration

(出典:Webex)

そして「バンドル販売(セット販売)」とは、具体的にはAmazonの「よく一緒に購入される商品」のようなレコメンドのことを指します。たとえば、ランニングシューズのページを見に行くと「スタイリングのアイデア」として「スウェットパンツ+トラックジャケット+タンクトップ」のセット販売が提案されます。

(出典:Amazon)

このようないくつかの手法で、購買単価の向上を図ることができます。

2. 購買頻度を高める

計算式の中で「購入頻度」が大きい場合にも、LTVは向上します。購入頻度を高めるための具体的な施策として、たとえば次のような取り組みが考えられます。

- リテンション施策(顧客維持施策)の強化:メールマーケティングやモバイルアプリのプッシュ通知を活用したリマインド

- パーソナライズドマーケティング

- 顧客行動データを活用した最適なタイミングでのプロモーション:AIを活用したレコメンデーションエンジンの導入

- ロイヤルティプログラムの導入(ポイント制度や、サブスクリプションモデルの導入)

たとえば、サイト上で買い物中にカート放棄した顧客に向けて、メールやアプリのプッシュ通知で「お買い忘れはありませんか?」などとリマインドすることで、購入回数を1回増やせる場合があります。

また、顧客の購買履歴や閲覧履歴などのデータにもとづいて、次に関心を持ちそうな商品をメールなどで提案(レコメンデーション)するといったパーソナライズマーケティングも考えられます。そして、サービスをサブスクリプション化したり、利用回数に応じたポイント制度を導入したりすることなどでも、顧客が継続的に利用するモチベーションとなるでしょう。

アメリカのD2Cブランド「Dollar Shave Club」は、サブスクリプションモデルの導入でビジネスを大成功させた事例です。アメリカの男性用カミソリには「シック」「ジレット」という巨大ブランドがあるものの、多くの男性が「高額で、たびたび買いに出かけるのが面倒」と感じていました。

そこで「Dollar Shave Club」は「手頃な値段のカミソリ刃が定期的に自宅に届く」というサブスクリプションビジネスを開始。製品そのものに革新的な点は無くてもユーザー視点を理解し「『面倒』『高い』というボトルネックを解決できる」点が多くの消費者の支持を得ました。創業からわずか5年で会員数は320万人に達し、創業者は同社を10億ドルでユニリーバに売却しました。

3. 継続期間を延長する

計算式をみてわかるとおり、「継続期間を延長する」ことでもLTVは向上します。つまり、顧客維持率を向上させるための次のような施策も重要です。

- 顧客体験の向上:ユーザーの不満点をデータ分析し、離脱要因を排除

- NPS(Net promoter score、顧客満足度や他者推奨意向を測る指標)を活用した満足度向上施策

- カスタマーサクセスの強化

- コミュニティの活用

顧客体験の向上は、製品・サービスへの不満点を顧客の声やNPSなどから分析し、サービスを離脱する要因を排除していく取り組みです。その結果として、解約率の低下を図ります。解約率の低下は、顧客維持率の向上と表裏一体で、2つを併せて考える必要があります。

また、カスタマーサクセスの強化も重要です。SaaSやBtoBビジネスでは、「製品を購入してもらって終わり」ではなく、導入後のオンボーディング(定着)によって離脱を防止することがポイントとなります。そこで、単なる「カスタマーサポート(顧客の製品利用のサポート)」の提供に留まらず「カスタマーサクセス(顧客の成功=顧客自身の悩みを解決できること)」の充実へとシフトしていく必要があります。

また、活発なユーザーコミュニティが存在していることも、顧客が製品・サービスを長期継続的に愛用してくれるために重要です。たとえば、Appleのユーザーコミュニティがその一例です。iPhoneユーザーなどが操作方法について不明点が生じたとき、コミュニティに質問を投稿すると他のユーザーがアドバイスをくれます。

Apple社のスタッフが毎回サポートを提供せずとも、製品の愛用者同士で自発的に助け合って解決策を迅速に得られれば、製品利用が長く続いたり、ブランドに対してユーザーの信頼・愛着度が向上したりすると期待できます。

(出典:Apple コミュニティ)

このようなUGC(User-generated contents、ユーザーによるクチコミ投稿などのコンテンツのこと)をマーケティングに活用する取り組みは、D2Cブランドでも積極的に導入されています。アメリカのD2C眼鏡ブランド「Warby Parker」はマーケティングにおいてUGCを巧みに活用しています。

「Warby Parker」の眼鏡に興味がある(または、購入済みの)ユーザーたちが、その着用画像をInstagramやTikTokに多数、投稿しています。投稿写真が新規顧客の関心を引く効果が考えられると同時に、既存顧客も「SNSで新作フレームの話題を見かけたので、自分も気になる」などブランドへの関心を継続して持ち、再び利用する動機になるでしょう。

(出典:Instagram)

購買単価を向上させるためのKPIと具体的な施策

前章では、LTVを向上させるためには基本の計算式の中で次の3つが重要だと説明しました。

- 購買単価を向上させる

- 購買単価を高める

- 継続期間を延長する

ここからは上記をそれぞれ、さらに掘り下げます。

まずは、「購買単価を向上させる」ためには、日頃からどのようなKPIを注視すべきかお伝えします。

ARPU(Average Revenue Per User)

まずは、ARPU(Average Revenue Per User、1ユーザーあたりの平均的な収益・売上げ)に注目しましょう。ARPUの計算式は次のとおりです。

| ARPU=総売上 ÷ アクティブ顧客数 |

1ユーザーあたりの平均的な収益・売上げを向上させるための施策として、前章で例示したアップセル・クロスセルの強化や、プレミアムプランのオファーなどが考えられます。

たとえばAmazonの場合は、「無料会員」というステータスがあることに対して「Amazon Prime会員」というステータスも用意されています。

数千円の年会費(あるいは数百円の月会費)が発生するものの、「買い物はいつでも、1回の購入代金に関わらず送料無料」「追加料金なしで動画配信サービスや音楽ストリーミングサービス、電子書籍配信サービスも利用できる」など、ユーザーが享受できる経済的メリットが大きいことが伺えます。ユーザー視点で「日頃からこの企業と接点を持ち、頻繁に利用すればするほど、得に感じられる」と思えることがひとつのポイントでしょう。

平均注文額(Average Order Value)

平均注文額(Average Order Value)にも注目しましょう。顧客全体を見渡して、注文金額は平均してどれぐらいかを示す指標です。

| 平均注文額=総売上 ÷ 注文数 |

平均注文額を上げるためには、「セット販売」や「バンドル販売」の提供が有効です。

たとえばAppleには、「Apple Music」という音楽ストリーミングサービスがありますが、このサービス単体で契約するより、映画を視聴できる「Apple TV+」や、さまざまなゲームをプレイできる「Apple Arcade」といった他のサービスもバンドル契約したほうが、ユーザーにとって価格面も、サービス内容の充実度も、「得」になります。サービスを提供しているApple社にとっては、注文金額を向上させられます。

アップセル率(Upsell Rate)

アップセル率(Upsell Rate)とは、顧客のうちアップセル購入者がどれぐらいの割合を占めているか示す指標です。

| アップセル率=アップセル購入者数 ÷ 総購入者数 × 100(%) |

アップセル率を上げるために、たとえばSaaSであれば「上位プランへの誘導」「追加機能の販売」といったアプローチが有効です。ビジネスチャットツールであれば、基本のチャット機能は無料プランユーザーにも提供するものの、「メッセージのやりとり件数が増えてきて、過去無制限に履歴を遡りたい場合は有料プランに切り替えを」「他のシステムとAPI連携したい場合は、上位プランへの切り替えを」といった案内が考えられるでしょう。

クロスセル率(Cross-sell Rate)

クロスセル率(Cross-sell Rate)は、顧客のうちクロスセル商品を買った人がどれぐらいいるかを示す指標です。

| クロスセル率=クロスセル商品を購入した顧客数 ÷ 総購入者数 × 100(%) |

クロスセル率を上げるためには、「あわせ買い」を案内しましょう。AmazonなどさまざまなECサイトで見られるように「この商品を買った人はこんな商品も買っています」のレコメンド施策に取り組んでいくことが有効です。

購買頻度を向上させるためのKPIと具体的な施策

続いて、「購買頻度を向上させる」ために、日頃からどのようなKPIを注視すべきか説明します。

購入頻度(Purchase Frequency)

まずは「購入頻度(Purchase Frequency)」そのものを割り出す計算式を紹介します。

| 購入頻度=総注文数 ÷ ユニーク顧客数 |

購入頻度を上げるためには、前章で「Dollar Shave Club」の成功事例を紹介したように、定期購入プランの導入が有効な策の一例です。また、ロイヤルティプログラムを導入し、たとえば「継続利用年数」や「(一定期間内の)総購入金額」などに応じて顧客に経済的メリットを還元することで、できるだけ頻度高く利用してもらうアプローチも考えられます。

リピート率(Repeat Purchase Rate)

リピート率(Repeat Purchase Rate)は、継続的に(2回以上)購入してくれた人が、どれぐらいいるかを示す指標です。

| リピート率=2回以上購入した顧客数 ÷ 初回購入顧客数 × 100(%) |

せっかく新規顧客を獲得できても「1度購入して終わりで、それきりサービスから離れてしまった」では、企業視点で利益が拡大していきません。リピート率を上げるためには、メルマガや、アプリなどを通して日頃から顧客と接点を持つ環境を作っておき、2回目の購入を促すクーポン配布などの施策が有効です。

定期購入率(Subscription Rate)

定期購入率(Subscription Rate)は、顧客のうち、定期購入をしてくれている人がどれぐらいいるかを示す指標です。

| 定期購入率=定期購入者数 ÷ 総顧客数 × 100(%) |

定期購入率を上げるにはサブスクリプションサービスを提供することが有効ですが、新たに知った製品・サービスと初回から定期購入契約を結ぶというのは、ユーザーから見るとハードルが高く、やや抵抗が感じられます。そのため、まずは試してみるハードルを下げることが有効です。たとえば「初回は低価格で購入できる」「初月1カ月間は無料でシステムを利用できる」といったオファーが考えられるでしょう。

カート離脱率(Cart Abandonment Rate)

カート離脱率(Cart Abandonment Rate)とは、サイト上で商品を選んで一度はカートに入れたものの、何らかの理由で決済完了まで進まなかった率を指します。

| カート離脱率=購入しなかったセッション数 ÷ カートに追加したセッション数 × 100(%) |

カート離脱率は、低く抑えたほうがよい指標です。

ユーザーが一度は検討してくれた製品・サービスに関するリターゲティング広告を出すことや、スマートフォンのSMSやメールで「入力が完了していないフォーム(決済が完了していないカート)があります」といったメッセージを送ってカート画面にユーザーを引き戻すなど、コンバージョンにつながるよう後押しする策が必要です。

継続期間を延ばすためのKPIと具体的な施策

「継続期間」を延ばすために注視すべきKPIと、具体的にどのような施策をすれば引き伸ばせるかを解説します。

顧客維持率(Customer Retention Rate, CRR)

まずは、顧客維持率(Customer Retention Rate, CRR)を以下の計算式で求めてみましょう。

| 顧客維持率=(期間開始時の顧客数 − 期間中の解約顧客数)÷ 期間開始時の顧客数 × 100(%) |

顧客維持率を高めるには、製品・サービス導入後のアフターサポートの充実や、カスタマーサクセスの強化などが重要です。「1度購入して終わり」にはしないことがポイントで、たとえばSaaSであれば「導入後、操作方法に疑問が生じた」という顧客に対してサポートを提供し、疑問を解消して安心して使い続けてもらうことが重要です。

また、顧客自身が「自分に最適な活用方法」「自分の課題解決のために取り組むべきこと」の答えを見いだせるよう、カスタマーサクセスの体制を築くこと(顧客の悩みに伴走する)も重視すべきでしょう。

チャーン率(Churn Rate)

チャーン率(Churn Rate)は「解約率」ともいいます。

| チャーン率(解約率)=(特定期間に解約した顧客数 ÷ 期間開始時の総顧客数)× 100(%) |

顧客の離反を防ぎ、解約率をできる限り低く抑えることが大事です。前項で紹介した「顧客維持率」と表裏一体の指標です。

よって、前項でも述べた通り、購入後のサポート体制強化や、一度離反してしまった顧客を呼び戻すためのリテンション施策の充実なども有効です。

たとえば、AIチャットボット「Customerly」を企業向けに提供しているアイルランドの「カスタマーリー株式会社」は、ブログで「非アクティブになってしまった顧客に対してテキストメッセージを送って、解約問題についてアドバイスを依頼する」という事例を紹介しています。その結果、開封率は31%、返信は200件を超えたそうです。

この事例は、一度離れてしまった顧客に対しても、アプローチ次第では再び建設的なコミュニケーションができることを表しています。

アクティブユーザー比率(Active Customer Rate)

アクティブユーザー比率(Active Customer Rate)とは、定期的にサービスを利用してくれるユーザーの割合を示します。

| アクティブユーザー比率=定期的にサービスを利用するユーザー数 ÷ 総顧客数 × 100(%) |

アクティブユーザー比率を高めるためには、「サービスをすでによく使ってくれている人に対して、インセンティブを提供する」策が一例として挙げられます。

たとえばクラウドストレージサービスの「Dropbox」には、ユーザーが友達をDropboxに招待すると、追加のストレージ容量を付与するプログラムがあります。Dropboxはこの施策でアクティブユーザーを数多く獲得し、短期間に事業を成長させました。

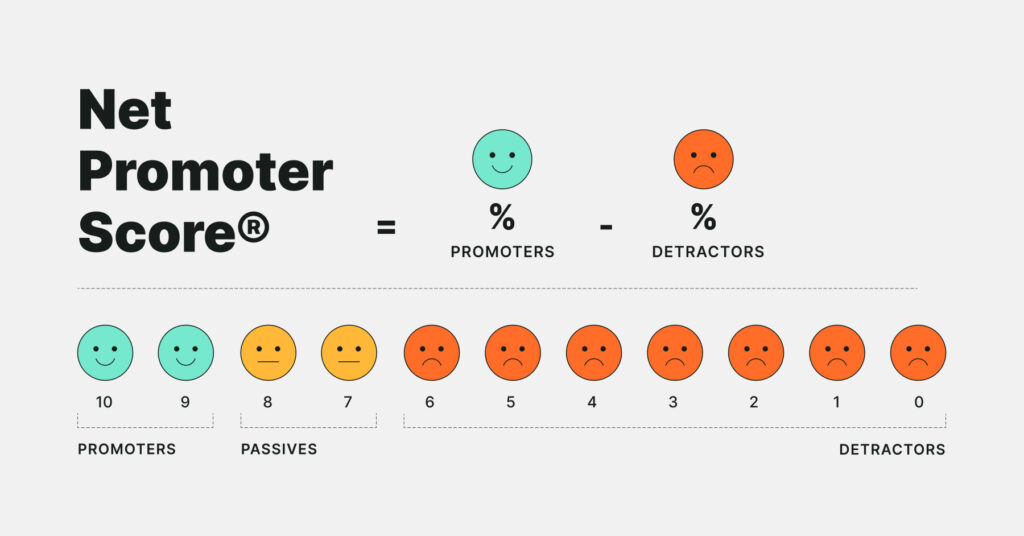

NPS(Net Promoter Score:顧客推奨度)

NPS(Net Promoter Score:顧客推奨度)とは、顧客満足度を10段階評価で顧客に尋ね、他者への推奨意向を数値によって示したものです。

(出典:What is Net Promoter Score? – mTab)

| NPS=推奨者(スコア9-10)- 批判者(スコア0-6) |

好意的な(推奨意向が高い)スコアから、批判的な(推奨意向が低い)スコアを差し引くことで、その製品・サービスの他者推奨意向を示します。

たとえばニュースサイトや、ECサイトなどを利用する中で、「このサービスを周囲の人に勧めたい度合いはどれぐらいですか? 10段階評価で入力してください」といった簡単なアンケート画面が表示されることがあります。これが、NPSを計算するためのフィードバック収集です。

その集計結果から製品・サービスの改善に役立て、顧客満足度向上につなげます。年に1回など、定期的に調査して、ブランドの成長(推奨度の向上)を追跡することが重要です。

まとめ

この記事では、LTVを向上させるためには日頃からどのような指標に着目して施策に取り組むべきかについて解説しました。最後までお読みいただき、ありがとうございます。

LTV向上のためには「購買単価を向上させる」「購買単価を高める」「継続期間を延長する」という3つのポイントが重要です。本記事を、皆様の今後のマーケティング施策検討の際にお役立ていただければ幸いです。

豪州ビジネス大学院国際ビジネス修士課程卒業。複数企業と起業を経てBtoB専業マーケティング代理店へ。その後、外資SaaSのユニコーン企業の日本法人立上げを行い、法人営業開始後マーケティング責任者として創業期を牽引。現在、日本のBtoBマーケティングの支援事業を行う株式会社LEAPTにて代表取締役。また、株式会社Shirofuneの外部マーケティング責任者を兼任。